Où en est la France en 1938 ?

Elle est dans une situation économique lamentable au moment où le Front populaire s’est enlisé, ou plus exactement n’existe plus que sur le papier, alors que les radicaux gouvernent seuls.

Par sa base paysanne et son empire colonial, elle a échappé initialement à la crise de 1929, mais ce n’était que pour affronter ensuite le marasme.

Si on prend un indice 100 pour la production industrielle de 1913, on est à 140 en 1928-1929, 102 en mai 1936, 101 en janvier 1938.

Le revenu national s’en ressent, passant de 453 milliards en 1929 à 384 milliards en 1938.

La possession par la France de valeurs étrangères et de devises est passé de 560 milliards en 1913 à 170 milliards en 1937.

L’exemple des héritages est marquant : leur valeur était de 5 500 millions de franc-or en 1913, pour 1 200 millions en 1937.

La crise est monétaire également. Le Franc Poincaré était à 65 milligrammes d’or, le Franc Auriol à 43, le Franc Bonnet à 35, 5 puis 31.

L’inflation est générale ; on est passé de 15,7 millions de billets en circulation à 32 milliards.

Sur le plan des échanges, c’est le désastre également, avec une balance commerciale dans le rouge. Le déficit était de 5 200 millions en 1935, de 9 900 millions en 1936, de 18 500 en 1937.

La dette publique, de 340 milliards de francs en 1913, est passée à 504 milliards en 1937, puis 550 milliards en 1938.

Les charges publiques occupaient 18 % du revenu national, elles sont désormais de 40 % en 1937.

Voici le constat du ministre des Finances Paul Reynaud, en novembre 1938.

« J’ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle à vous annoncer. La mauvaise nouvelle d’abord : votre situation est très grave. La bonne nouvelle : si vous avez au coeur assez de courage, nous sommes sûrs d’en sortir.

Il y a huit ans que la France est en crise ; il est vrai qu’elle y a mis du sien. En huit ans, sur le plan de la production industrielle, nous sommes tombés au dernier rang des grands pays d’Europe.

En 1933, la France produisait plus de fonte que l’Allemagne ; elle en produit quatre fois moins.

Nos exportations ont baissé de moitié. Depuis huit ans, un wagon sur trois a cessé de rouler sur nos voies ferrées.

Il y a 40 000 chômeurs de plus qu’il y a un an. Depuis vingt-six mois, le prix du pain a augmenté de 80 %. Le pouvoir d’achat des fonctionnaires a baissé de 15 %.

L’actionnaire d’une grande société a perdu, depuis neuf ans, 60 % de son capital et les 40 % qui lui restent sont exprimés en francs qui ont perdu 40 % de leur valeur.

Nos maisons vieillissent, elles se dégradent. On ne les renouvelle pas.

On construit si peu qu’à Paris, au rythme actuel, il faudra quatre siècles pour remplacer les maisons existantes, sans en faire une de plus.

Sur les mers, nous étions au troisième rang en 1900 ; nous sommes maintenant au huitième.

Nos bateaux vieillissent comme nos maisons. Notre pays vit sur sa substance. Nous allons en aveugles vers l’abîme.

La Banque de France a perdu depuis sept ans 140 milliards d’or et de devises. Les pertes d’or s’accélèrent : 10 milliards depuis trois mois.

Notre destin paraît tragique si nous n’agissons pas. On n’est pas encore arrivé à faire fonctionner le capitalisme à perte. »

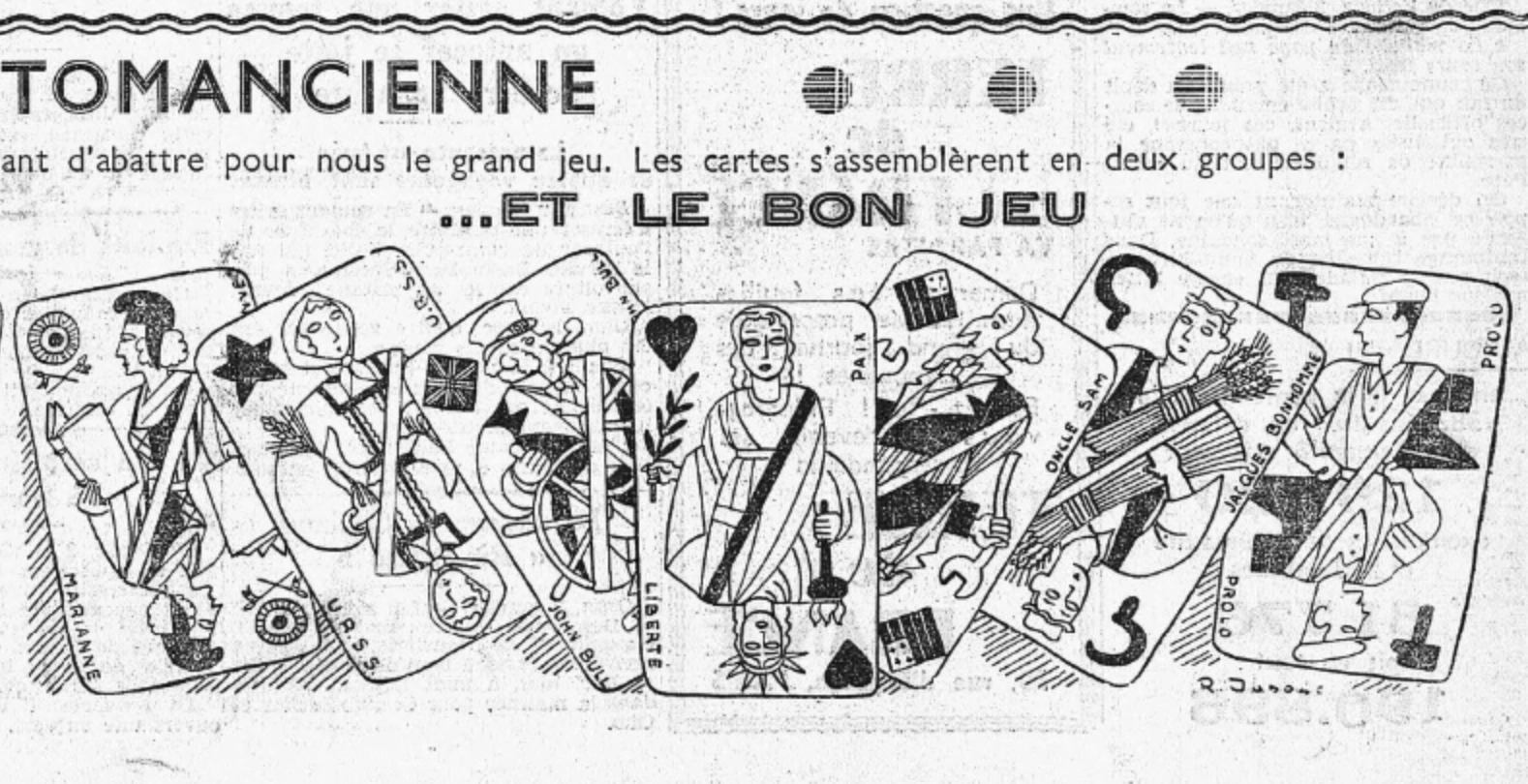

Le Parti Communiste Français avait pensé qu’avec son idée d’une Union française, par l’intermédiaire du Front populaire, les choses basculeraient et la République changerait de forme.

La défaite de la grève générale du 30 novembre 1938 mettait absolument tout par terre.

Et elle reflétait un reflux général du mouvement de masse, comme en témoigne le recul du nombre de gens organisés dans les rangs du mouvement ouvrier.

Les adhésions en masse avaient porté les effectifs de la CGT à 4 936 000 membres en 1937, pour brutalement retomber à 1 765 000 en 1939.

La SFIO disposait de 120 471 adhérents en 1935, chiffre passé à 285 461 en 1937. En 1939, on est tombé à 180 279 adhérents.

Le Parti Communiste Français s’appuyait sur 86 902 adhérents en 1935, chiffre passé à 328 547 en 1937, pour retomber à 305 000 en 1938, puis 270 000 en 1939.

C’est en fait la défaite du Front populaire qui se lit ici, du moins aux yeux des masses.

Dans ce contexte, où les radicaux commencent à explicitement rejeter le Parti Communiste Français, la pression devient d’autant plus grande sur lui : 430 organes de presse demandèrent son interdiction, profitant notamment de la dénonciation du communisme par Léon Blum dans son ouvrage Bolchevisme et Socialisme.

On parle ici de neuf quotidiens parisiens et 81 quotidiens de province, revendiquant dix millions de lecteurs.

Que faire alors du côté socialiste et communiste ?

Il faut bien saisir ici l’importance capitale de ce moment pour le Parti Communiste Français. Non pas que celui-ci fasse quelque chose d’extraordinaire ; bien au contraire même, il ne fait rien de notable.

Mais c’est le début d’un tourment qui ne le quittera plus jamais et va décider de tout le reste de son existence, jusqu’en 2025.

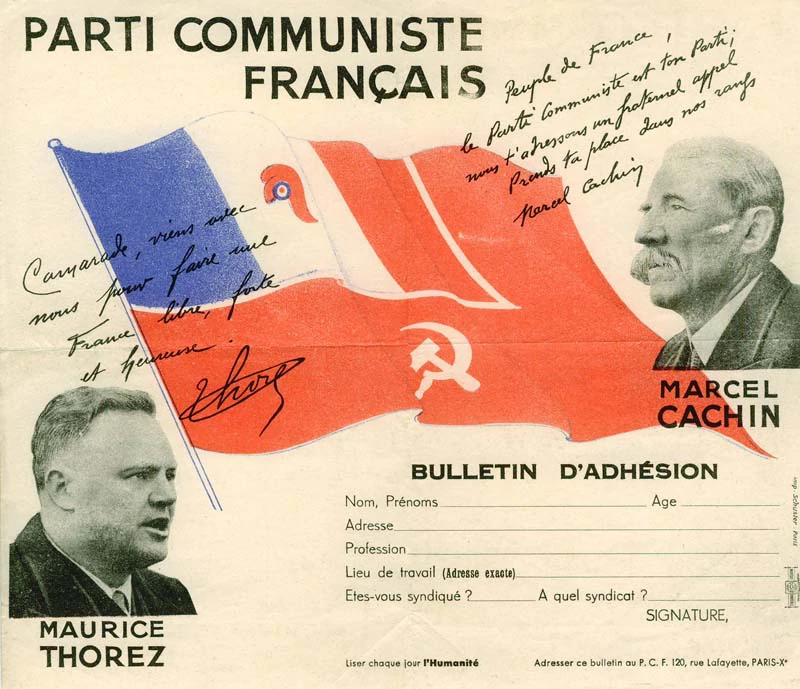

Avec le Front populaire, en effet, le Parti Communiste Français s’est installé dans le paysage politique français. Sous l’impulsion de Maurice Thorez, il a quitté les rivages du gauchisme.

Mais Maurice Thorez représente une ligne opportuniste de droite et lorsque le Front populaire échoue, le Parti Communiste Français ne va plus avoir qu’une obsession : celle de rester dans le paysage politique français, et quand il est mis de côté, celle d’y revenir.

Cela sera vrai pendant la Résistance, cela sera vrai après l’éviction du Parti Communiste Français du gouvernement après 1945, cela sera vrai avec le coup d’État gaulliste de 1958, cela sera vrai contre mai 1968.

Cela sera vrai naturellement avec le Programme commun et la victoire de 1981, puis ensuite avec les participations ministérielles.

Le Parti Communiste Français a toujours cherché à témoigner de sa loyauté et de son intégration aux institutions républicaines. Il est républicain – légitimiste.

Cela date de 1938 et du désastre de 1939.

Le socialistes n’ont alors pas connu ce dilemme, car Léon Blum a fait en sorte de critiquer les radicaux tout en se plaçant ouvertement dans le giron de la république, prônant de plus en plus comme modèle les initiatives du parti démocrate aux États-Unis, avec le « New Deal » de Franklin Delano Roosevelt.

Le Parti Communiste Français avait quant à lui deux possibilités :

– passer dans l’opposition et assumer la fin du Front populaire, ainsi qu’une réelle différenciation avec le Parti socialiste-SFIO ;

– tenter de composer pour reformer le Front populaire, mais comment faire ?

Ce qui se passe alors, c’est que les choix effectués auparavant jouent à plein.

La matrice adoptée en 1937 décide par nécessité de la position du Parti en 1938, qui choisit la seconde option.

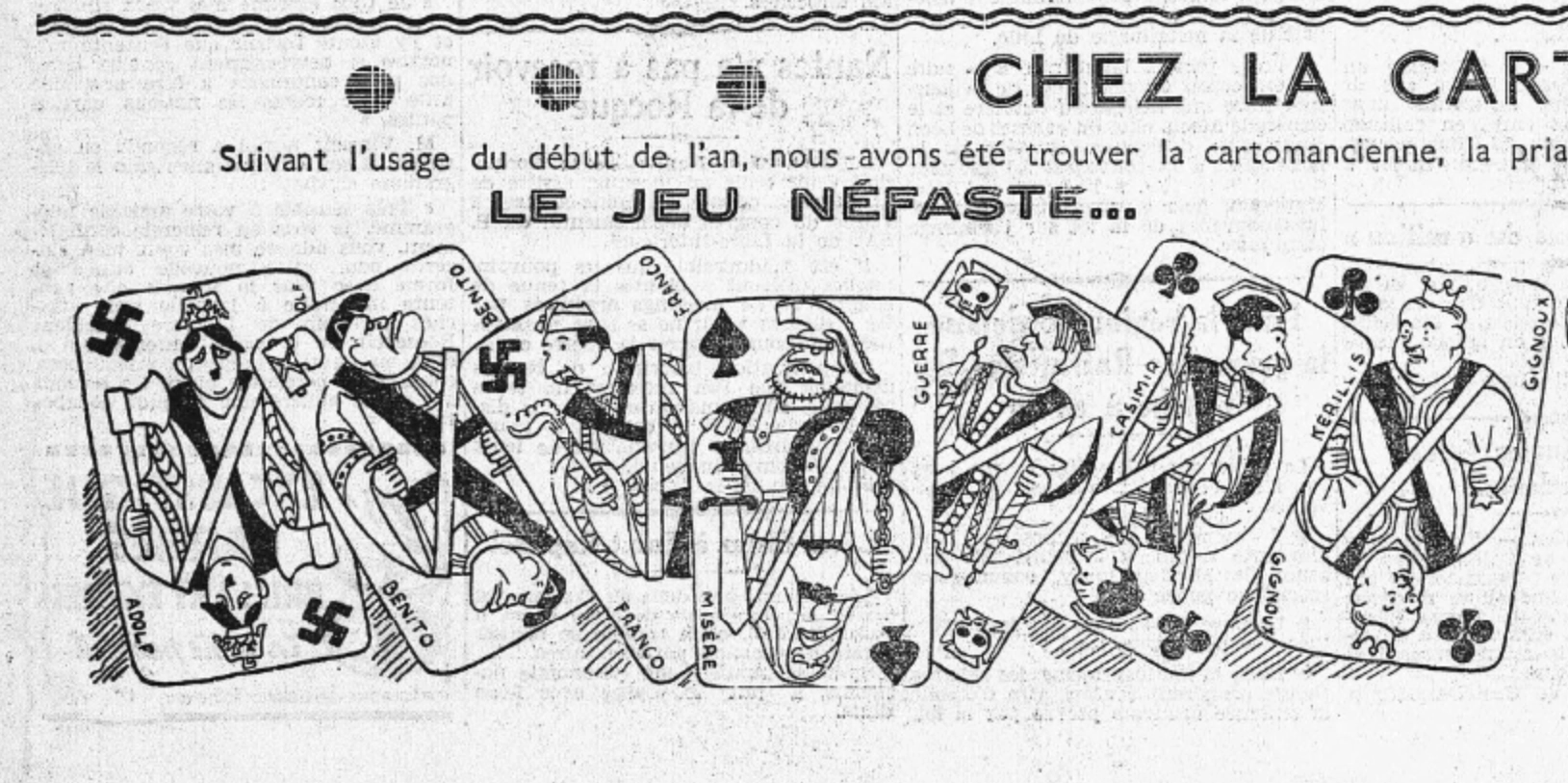

Et la solution que s’imagine avoir trouvée le Parti Communiste Français, c’est une vaste campagne en direction des classes moyennes en adoptant le registre des radicaux.

=>Retour au sommaire du dossier sur

Le Parti Communiste Français

isolé et interdit (1938-1939)