En 1946, l’industrie et la production en général n’étaient pas trop loin d’être revenues au niveau d’avant-guerre.

Ce n’était pas vrai par contre la production des biens de consommation, plus en retard, ainsi que de l’alimentation elle encore plus en retard dans le rattrapage : le café, le pain, la viande, le beurre relevaient du marché noir.

Une situation d’autant plus difficile que les salaires ne suivaient pas l’inflation.

| Années | Salaires | Prix |

| 1938 | 100 | 100 |

| 1945 | 370 | 398 |

| 1946 | 407 | 577 |

| 1947 | 530 | 856 |

Autrement dit, c’est la classe ouvrière qui payait la reconstruction. La panique commençait à se faire sentir et Benoît Frachon fit en sorte qu’en décembre 1946 la Commission administrative de la CGT se mette à exiger un salaire minimum de 7000 francs par mois ou bien 84 000 francs par an, pour 40 heures hebdomadaires.

Il était considéré que c’était une avancée revendicative, alors qu’en même temps, la même Commission administrative de la CGT estimait que le salaire minimum pour subsister était de 103 800 francs !

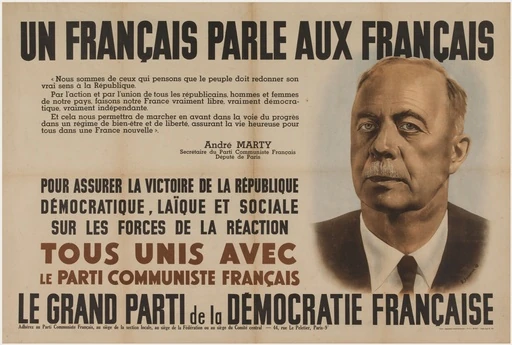

André Marty, l’un des dirigeants de la CGT Léon Mauvais (responsable des FTP de la zone Sud auparavant et également chargé du contrôle des cadres et de la sécurité), le chargé des intellectuels Laurent Casanova poussèrent alors à la rupture gouvernementale.

Maurice Thorez et Jacques Duclos réagirent en envoyant une missive à toutes les Fédérations pour orienter la colère populaire en direction d’un renforcement de la présence ministérielle communiste.

Il était trop tard : la vague de grève commença en février 1947, dans la presse parisienne tout d’abord.

La fonction publique parisienne commença de son côté des manifestations contre le passage de 42 à 48 heures hebdomadaires sans augmentation de salaire.

Cela fit contagion dans tout Paris, notamment dans la police, puis aux usines Renault de Boulogne.

Cela se prolongea dans les différents ports, chez les cheminots.

C’était la catastrophe : le Parti Communiste Français apparaissait comme celui qui avait retardé le déclenchement de la grève, et donc joué un rôle anti-revendications.

La CGT, elle, se lança dans des campagnes de revendications, notamment pour élever le salaire minimum, pour tout le mois de mars.

La contradiction de fond s’exprimait ainsi par celle entre le Parti Communiste Français et la CGT.

Pour renforcer la gravité du contexte, le président américain Harry S. Truman présenta le 12 mars 1947 sa doctrine d’interventionnisme généralisée pour « endiguer » le communisme.

Le fameux plan Marshall va être annoncé dans la foulée le 5 juin 1947.

Entre-temps, les catastrophes s’accumulaient du point de vue gouvernemental. Les salariés d’EDF et GDF s’étaient mis en grève, avec succès pour obtenir des augmentations.

Des manifestations violentes un peu partout dans le pays, sur le thème du ravitaillement, avaient éclaté en mai, durant jusqu’en septembre.

C’est tellement vrai que des éléments gauchistes parvenaient à déclencher une grève de 1 500 travailleurs dans les usines Renault le 25 avril 1947.

Une telle configuration semblait impossible deux ans auparavant : un petit groupe trotskiste, des gens qui avaient rejeté la résistance armée pendant la guerre, réussissait dans une grande base ouvrière à convaincre des travailleurs et à les lancer dans l’action !

Les usines Renault, c’était la moitié des travailleurs à la CGT, 90 % des voix pour la CGT.

Malgré le refus communiste, trois jours plus tard la grève fut saluée par la majorité des travailleurs, par 11 354 voix pour la grève et 8015 contre.

Naturellement, tant les socialistes que les démocrates-chrétiens avaient massivement appuyé la grève.

C’est le début du processus qui va aboutir, quelques mois après, à la cassure au sein de la CGT et la formation, avec l’appui de la CIA, de la CGT-Force ouvrière.

C’était le grand tournant : les socialistes basculèrent alors entièrement dans l’anticommunisme, sous l’influence claire de la superpuissance impérialiste américaine. Léon Blum expliqua à Paul Ramadier que :

« L’élimination des communistes est vitale pour la France et pour la République. »

Le mouvement est en attendant irrépressible et le 30 avril 1947, Maurice Thorez annonce à Paul Ramadier qu’il ne s’en tiendra plus à l’accord de janvier 1947 selon lequel le Parti Communiste Français et la CGT ne feraient pas de revendications salariales avant le mois de juillet.

Paul Ramadier pose alors le 4 mai 1947 la question de confiance, qui lui est accordée.

Les députés communistes ont cependant voté contre lui. Le lendemain, Paul Ramadier fait publier au Journal Officiel que les ministres communistes ne font plus partie du gouvernement.

C’était la fin d’une longue séquence, et c’était un désastre. Cela faisait trois ans et un mois que le Parti Communiste Français participait au gouvernement.

Il n’avait réussi ni à instaurer un régime où l’assemblée décide de tout, ni à apparaître comme incontournable au gouvernement.

En pratique, il avait simplement servi de support à la relance de la production, avant de se faire sortir du gouvernement.

Et ce n’était pas un cas unique, puisque la même éjection du gouvernement était arrivée aux ministres communistes de Belgique le 19 mars, et elle arrivera à ceux d’Italie quelques jours plus tard, le 13 mai.

=>Retour au sommaire du dossier sur

Le Parti Communiste Français

au gouvernement avec la bataille du charbon