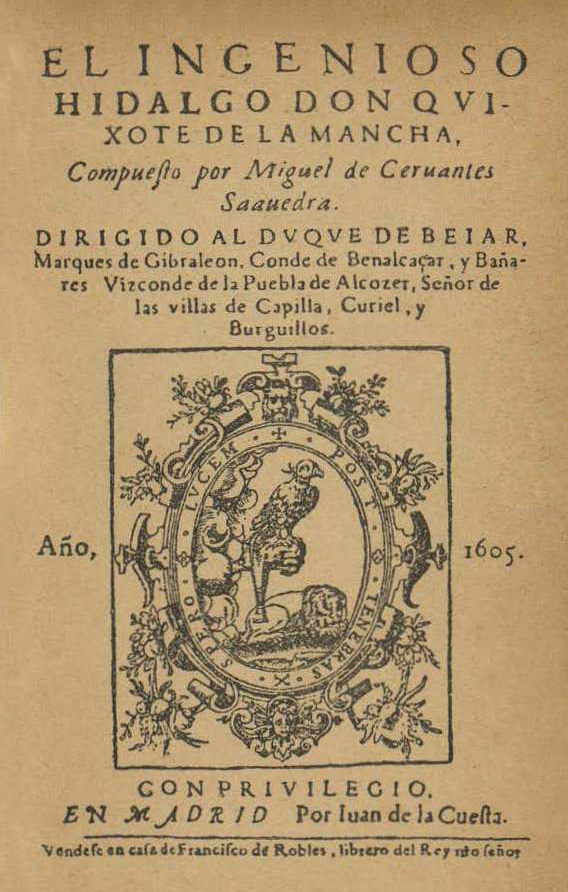

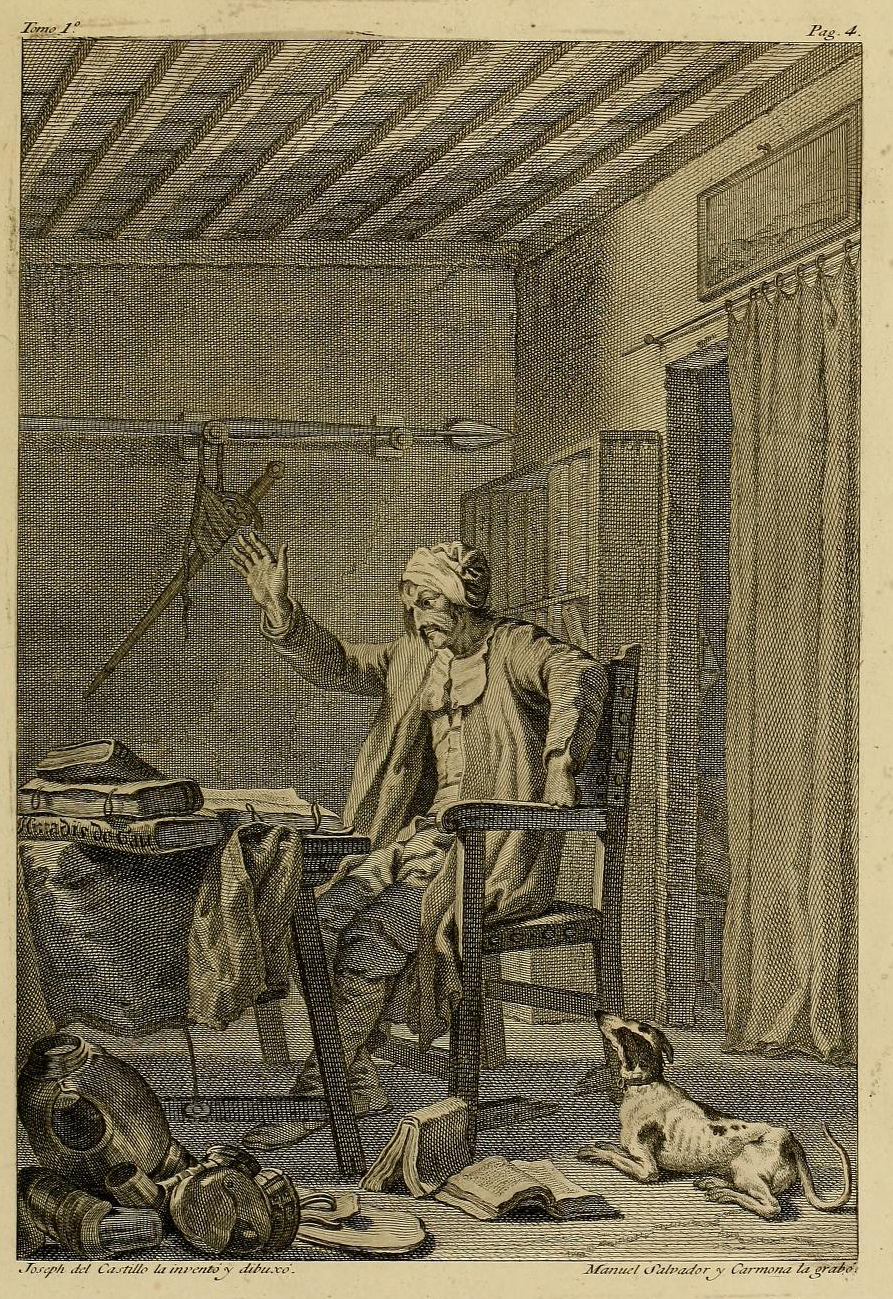

Dans le roman de Cervantès, la figure de Don Quichotte est totalement délirante lorsqu’elle croit être un chevalier errant affrontant des géants, des monstres, des enchanteurs, etc.

Dans une ambiance sociale réelle et sérieuse par contre, Don Quichotte se comporte de manière exquise et savante.

Le narrateur ne cesse de souligner comment les gens sont émerveillés de ce qu’il raconte de manière philosophique sur le sens de la vie.

D’ailleurs, et c’est là le paradoxe, Don Quichotte expose de manière très développée le rôle de justicier du chevalier errant, ses responsabilités morales envers les plus faibles.

C’est naturellement voulu par Cervantès et cela va jusqu’à la question de gouverner.

Quand on est déterminé à gouverner, alors il faut le faire avec une conscience pleine.

On est là dans une rupture complète avec le Moyen Âge où les consciences s’inséraient de manière forcée dans des carcans.

La société est désormais vivante, il faut donc un esprit vivant quand on gouverne.

Voici un exemple de comment Don Quichotte donne des conseils à Sancho Panza, qui va devenir (temporairement) gouverneur.

« Je rends au ciel des grâces infinies, ami Sancho, de ce qu’avant que j’eusse rencontré aucune bonne chance, la fortune soit allée à ta rencontre te prendre par la main.

Moi, qui pensais trouver, dans les faveurs que m’accorderait le sort, de quoi payer tes services, je me vois encore au début de mon chemin ; et toi, avant le temps, contre la loi de tout raisonnable calcul, tu vois tes désirs comblés.

Les uns répandent les cadeaux et les largesses, sollicitent, importunent, se lèvent matin, prient, supplient, s’opiniâtrent, et n’obtiennent pas ce qu’ils demandent.

Un autre arrive, et, sans savoir ni comment ni pourquoi, il se trouve gratifié de l’emploi que sollicitaient une foule de prétendants.

C’est bien le cas de dire que, dans la poursuite des places, il n’y a qu’heur et malheur.

Toi, qui n’es à mes yeux qu’une grosse bête, sans te lever matin ni passer les nuits, sans faire aucune diligence, et seulement parce que la chevalerie errante t’a touché de son souffle, te voilà, ni plus ni moins, gouverneur d’une île.

Je te dis tout cela, ô Sancho, pour que tu n’attribues pas à tes mérites la faveur qui t’est faite, mais pour que tu rendes grâces, d’abord au ciel, qui a disposé les choses avec bienveillance, puis à la grandeur que renferme en soi la profession de chevalier errant.

Maintenant que ton cœur est disposé à croire ce que je t’ai dit, sois, ô mon fils, attentif à ce nouveau Caton qui veut te donner des conseils, qui veut être ta boussole et ton guide pour t’acheminer au port du salut sur cette mer orageuse où tu vas te lancer, les hauts emplois n’étant autre chose qu’un profond abîme, couvert d’obscurité et garni d’écueils.

Premièrement, ô mon fils, garde la crainte de Dieu ; car dans cette crainte est la sagesse, et, si tu es sage, tu ne tomberas jamais dans l’erreur.

Secondement, porte toujours les yeux sur qui tu es, et fais tous les efforts possibles pour te connaître toi-même ; c’est là la plus difficile connaissance qui se puisse acquérir. De te connaître, il résultera que tu ne t’enfleras point comme la grenouille qui voulut s’égaler au bœuf.

En ce cas, quand ta vanité fera la roue [tel un paon], une considération remplacera pour toi la laideur des pieds [le paon cessant sa roue au moment où il regarde ses pieds] ; c’est le souvenir que tu as gardé les cochons dans ton pays.

– Je ne puis le nier, interrompit Sancho ; mais c’est quand j’étais petit garçon. Plus tard, et devenu un petit homme, ce sont des oies que j’ai gardées, et non pas des cochons. Mais il me semble que cela ne fait rien à l’affaire, car tous ceux qui gouvernent ne viennent pas de souches de rois.

– Cela est vrai, répliqua don Quichotte ; aussi ceux qui n’ont pas une noble origine doivent-ils allier à la gravité de l’emploi qu’ils exercent une douceur affable, qui, bien dirigée par la prudence, les préserve des morsures de la médisance, auxquelles nul état ne saurait échapper.

Fais gloire, Sancho, de l’humilité de ta naissance, et n’aie pas honte de dire que tu descends d’une famille de laboureurs. Voyant que tu n’en rougis pas, personne ne t’en fera rougir ; et pique-toi plutôt d’être humble vertueux que pécheur superbe.

Ceux-là sont innombrables qui, nés de basse condition, se sont élevés jusqu’à la suprême dignité de la tiare ou de la couronne, et je pourrais t’en citer des exemples jusqu’à te fatiguer.

Fais bien attention, Sancho, que, si tu prends la vertu pour guide, si tu te piques de faire des actions vertueuses, tu ne dois porter nulle envie à ceux qui ont pour ancêtres des princes et des grands seigneurs ; car le sang s’hérite et la vertu s’acquiert, et la vertu vaut par elle seule ce que le sang ne peut valoir.

Cela étant, si, quand tu seras dans ton île, quelqu’un de tes parents vient te voir, ne le renvoie pas et ne lui fais point d’affront ; au contraire, il faut l’accueillir, le caresser, le fêter.

De cette manière, tu satisferas à tes devoirs envers le ciel, qui n’aime pas que personne dédaigne ce qu’il a fait, et à tes devoirs envers la nature.

Si tu conduis ta femme avec toi (et il ne convient pas que ceux qui résident dans les gouvernements soient longtemps sans leurs propres femmes), aie soin de l’endoctriner, de la dégrossir, de la tirer de sa rudesse naturelle ; car tout ce que peut gagner un gouverneur discret se perd et se répand par une femme sotte et grossière.

Si par hasard tu devenais veuf, chose qui peut arriver, et si l’emploi te faisait trouver une seconde femme de plus haute condition, ne la prends pas telle qu’elle te serve d’amorce et de ligne à pêcher, et de capuchon pour dire : Je ne veux pas [allusion au proverbe « Non, non, je n’en veux pas, mais jette-le-moi dans mon capuchon », les juges feignant d’être incorruptibles mais indiquant de placer leur argent dans le capuchon de leur manteau].

Je te le dis en vérité, tout ce que reçoit la femme du juge, c’est le mari qui en rendra compte au jugement universel, et il payera au quadruple, après la mort, les articles de compte dont il ne sera pas chargé pendant sa vie.

Ne te guide jamais par la loi du bon plaisir, si en faveur auprès des ignorants, qui se piquent de finesse et de pénétration.

Que les larmes du pauvre trouvent chez toi plus de compassion, mais non plus de justice que les requêtes du riche.

Tâche de découvrir la vérité, à travers les promesses et les cadeaux du riche, comme à travers les sanglots et les importunités du pauvre.

Quand l’équité peut et doit être écoutée, ne fais pas tomber sur le coupable toute la rigueur de la loi ; car la réputation de juge impitoyable ne vaut certes pas mieux que celle de juge compatissant.

Si tu laisses quelquefois plier la verge de justice, que ce ne soit pas sous le poids des cadeaux, mais sous celui de la miséricorde.

S’il t’arrive de juger un procès où soit partie quelqu’un de tes ennemis, éloigne ta pensée du souvenir de ton injure, et fixe-la sur la vérité du fait.

Que la passion personnelle ne t’aveugle jamais dans la cause d’autrui.

Les fautes que tu commettrais ainsi seraient irrémédiables la plupart du temps, et, si elles avaient un remède, ce ne serait qu’aux dépens de ton crédit et même de ta bourse.

Si quelque jolie femme vient te demander justice, détourne les yeux de ses larmes, et ne prête point l’oreille à ses gémissements ; mais considère avec calme et lenteur la substance de ce qu’elle demande, si tu ne veux que ta raison se noie dans ses larmes, et que ta vertu soit étouffée par ses soupirs.

Celui que tu dois châtier en action, ne le maltraite pas en paroles ; la peine du supplice suffit aux malheureux, sans qu’on y ajoute les mauvais propos.

Le coupable qui tombera sous ta juridiction, considère-le comme un homme faible et misérable, sujet aux infirmités de notre nature dépravée.

En tout ce qui dépendra de toi, sans faire injustice à la partie contraire, montre-toi à son égard pitoyable et clément ; car, bien que les attributs de Dieu soient tous égaux, cependant celui de la miséricorde brille et resplendit à nos yeux avec plus d’éclat encore que celui de la justice.

Si tu suis, ô Sancho, ces règles et ces maximes, tu auras de longs jours, ta renommée sera éternelle, tes désirs comblés, ta félicité ineffable.

Tu marieras tes enfants comme tu voudras ; ils auront des titres de noblesse, eux et tes petits-enfants ; tu vivras dans la paix et avec les bénédictions des gens ; au terme de ta vie, la mort t’atteindra dans une douce et mûre vieillesse, et tes yeux se fermeront sous les tendres et délicates mains de tes arrière-neveux.

Ce que je t’ai dit jusqu’à présent, ce sont des avis propres à orner ton âme. Écoute maintenant ceux qui doivent servir à la parure de ton corps. »

On a ici une conscience qui se gouverne elle-même dans son rôle de gouverner.

On est très loin de la caricature d’une Espagne arc-boutée sur le féodalisme ; on est en pratique dans une avancée de la complexité de l’humanité parallèle à celle du protestantisme.

Bien entendu, le protestantisme est supérieur en qualité, mais le détour espagnol apporte, dans son développement inégal, une touche humaine très particulière, qui fait que même dans la religiosité obséquieuse la plus affreuse de l’Espagne et du monde latino-américain, on retrouve toujours des touches profondes d’humanité.

Dans la pire raideur, il y a la mobilité ; mais dans la mobilité, il y a la raideur.

Les moindres alliances de la musique et de la danse dans le monde latino-américain (reggaeton, salsa, bachata, tango, etc.) sont ainsi particulièrement mobiles dans leur expression et en même temps d’une codification théorique extrêmement raide.

Cette dialectique du raide et du mobile, propre à l’Espagne se développant comme nation à l’époque du siècle d’or, se lit dans tout le roman Don Quichotte.

Et après avoir donné ses conseils, Don Quichotte envoie un peu plus tard une lettre à Sancho Panza, après avoir eu les premiers échos de l’activité de gouverneur de celui-ci.

Lettre de don Quichotte de la Manche à Sancho Panza, gouverneur de l’île Barataria

« Quand je m’attendais à recevoir des nouvelles de tes étourderies et de tes impertinences, ami Sancho, j’en ai reçu de ta sage conduite ; de quoi j’ai rendu de particulières actions de grâces au ciel, qui sait élever le pauvre du fumier, et des sots faire des gens d’esprit.

On annonce que tu gouvernes comme si tu étais un homme, et que tu es homme comme si tu étais une brute, tant tu te traites avec humilité.

Mais je veux te faire observer, Sancho, que maintes fois il convient, il est nécessaire, pour l’autorité de l’office, d’aller contre l’humilité du cœur ; car la parure de la personne qui est élevée à de graves emplois doit être conforme à ce qu’ils exigent, et non à la mesure où le fait pencher son humilité naturelle.

Habille-toi bien ; un bâton paré ne paraît plus un bâton. Je ne dis pas que tu portes des joyaux et des dentelles, ni qu’étant magistrat tu t’habilles en militaire ; mais que tu te pares avec l’habit que requiert ton office, en le portant propre et bien tenu.

Pour gagner l’affection du pays que tu gouvernes, tu dois, entre autres, faire deux choses ; l’une, être affable et poli avec tout le monde, c’est ce que je t’ai déjà dit une fois ; l’autre, veiller à l’abondance des approvisionnements ; il n’y a rien qui fatigue plus le cœur du pauvre que la disette et la faim.

Ne rends pas beaucoup de pragmatiques et d’ordonnances ; si tu en fais, tâche qu’elles soient bonnes, et surtout qu’on les observe et qu’on les exécute ; car les ordonnances qu’on n’observe point sont comme si elles n’étaient pas rendues ; au contraire, elles laissent entendre que le prince qui eut assez de sagesse et d’autorité pour les rendre, n’a pas assez de force et de courage pour les faire exécuter.

Or, les lois qui doivent effrayer, et qui restent sans exécution, finissent par être comme le soliveau, roi des grenouilles, qui les épouvantait dans l’origine, et qu’elles méprisèrent avec le temps jusqu’à lui monter dessus.

Sois comme une mère pour les vertus, comme une marâtre pour les vices.

Ne sois ni toujours rigoureux, ni toujours débonnaire, et choisis le milieu entre ces deux extrêmes ; c’est là qu’est le vrai point de la discrétion.

Visite les prisons, les boucheries, les marchés ; la présence du gouverneur dans ces endroits est d’une haute importance.

Console les prisonniers qui attendent la prompte expédition de leurs affaires. Sois un épouvantail pour les bouchers et pour les revendeurs, afin qu’ils donnent le juste poids.

Garde-toi bien de te montrer, si tu l’étais par hasard, ce que je ne crois pas, avaricieux, gourmand, ou adonné aux femmes ; car dès qu’on saurait dans le pays, surtout ceux qui ont affaire à toi, quelle est ton inclination bien déterminée, on te battrait en brèche par ce côté, jusqu’à t’abattre dans les profondeurs de la perdition.

Lis et relis, passe et repasse les conseils et les instructions que je t’ai donnés par écrit avant que tu partisses pour ton gouvernement ; tu verras, si tu les observes, que tu y trouveras une aide qui te fera supporter les travaux et les obstacles que les gouverneurs rencontrent à chaque pas.

Écris à tes seigneurs, et montre-toi reconnaissant à leur égard ; car l’ingratitude est fille de l’orgueil, et l’un des plus grands péchés que l’on connaisse.

L’homme qui est reconnaissant envers ceux qui lui font du bien témoigne qu’il le sera de même envers Dieu, dont il a reçu et reçoit sans cesse tant de faveurs.

Madame la duchesse a dépêché un exprès, avec ton habit de chasse et un autre présent, à ta femme Thérèse Panza ; nous attendons à chaque instant la réponse.

J’ai été quelque peu indisposé de certaines égratignures de chat qui me sont arrivées, et dont mon nez ne s’est pas trouvé fort bien ; mais ce n’a rien été ; s’il y a des enchanteurs qui me maltraitent, il y en a d’autres qui me protègent.

Fais-moi savoir si le majordome qui t’accompagne a pris quelque part aux actions de la Trifaldi, comme tu l’avais soupçonné.

De tout ce qui t’arrivera tu me donneras avis, puisque la distance est si courte ; d’ailleurs je pense bientôt quitter cette vie oisive où je languis, car je ne suis pas né pour elle.

Une affaire s’est présentée, qui doit, j’imagine, me faire tomber dans la disgrâce du duc et de la duchesse.

Mais, bien que cela me fasse beaucoup de peine, cela ne me fait rien du tout ; car enfin, enfin, je dois obéir plutôt aux devoirs de ma profession qu’à leur bon plaisir, suivant cet adage : Amicus Plato sed magis amica veritas [Je suis ami de Platon mais encore plus ami de la vérité].

Je te dis ce latin, parce que je suppose que, depuis que tu es gouverneur, tu l’auras appris. À Dieu, et qu’il te préserve de ce que personne te porte compassion.

Ton ami.

DON QUICHOTTE DE LA MANCHE. »

Être toujours respectable, être toujours respecté : ce mélange de civilisation et de posture patriarcale porte les esprits espagnols alors.

->Retour au sommaire du dossier sur

Don Quichotte et le siècle d’or espagnol