Le congrès de Tours est l’aboutissement de toute une séquence commencée en 1917.

C’est l’année en effet où la France craque sur le plan interne, la guerre perdant son caractère intouchable.

Au début de l’année 1917, la mobilisation totale a clairement perdu son aura ; le nationalisme s’est épuisé ; le caractère parasite de la bourgeoisie dans « l’effort national » devient toujours plus visible.

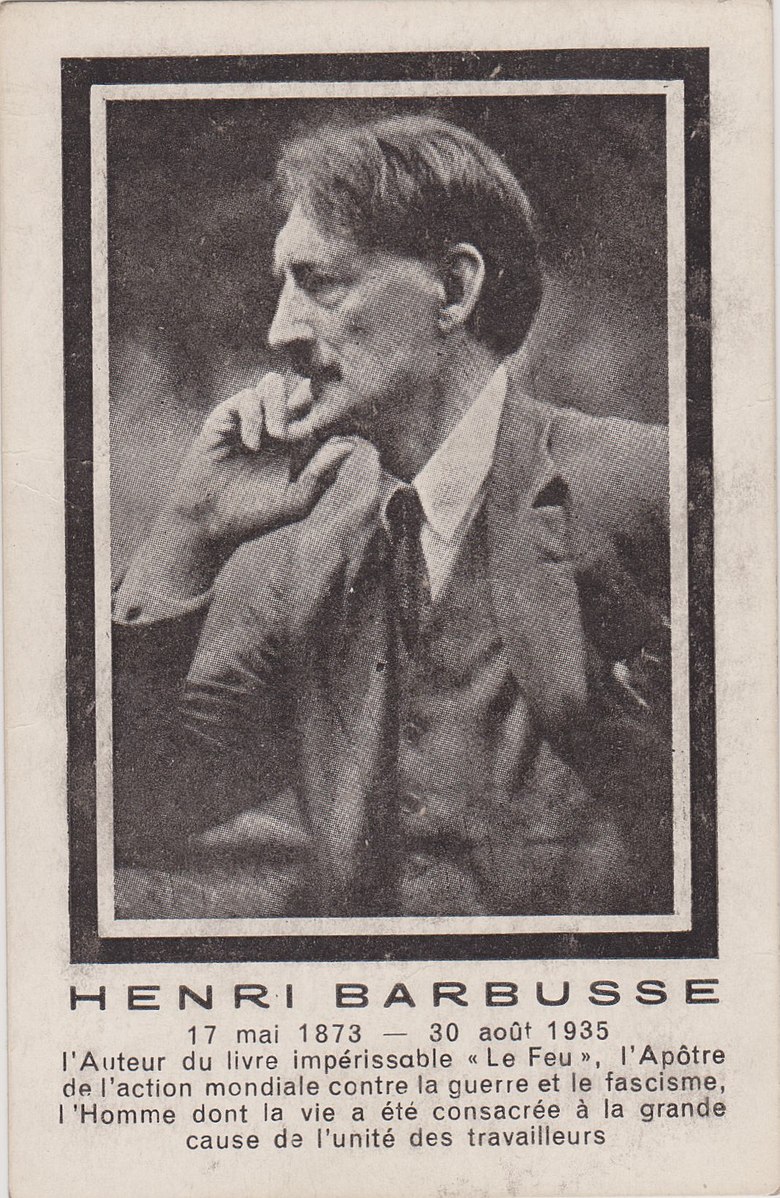

Déjà, en novembre 1916, un roman comme Le Feu Journal d’une escouade d’Henri Barbusse pouvait paraître et avoir un immense succès, le prix Goncourt lui étant remis la même année encore.

La guerre décourage, tout semble enlisé, le discipline s’étiole ; l’agitation grandit.

La bourgeoisie est obligée de développer le mythe de la « dernière grande offensive », cherchant à forcer le destin.

L’échec meurtrier de ce qui sera appelé la bataille du Chemin des Dames, avec pratiquement 200 000 soldats français tués, provoque des révoltes, des mutineries, des marches de régiments sur Paris : les rebelles sont fusillés par centaines, voire bombardés.

La grève est également devenue une actualité de masse. On passe de 1916 à 1917 de 314 grèves à 696, de 41 000 grévistes à 294 000.

La région parisienne est le bastion de la contestation, notamment les métallurgistes de Saint-Denis, Aubervilliers, chez Panhard, les employés de banques, les midinettes (qui sont des employées de couture), mais le mouvement est également puissant dans la Loire, en Isère.

En réponse, en novembre 1917, la bourgeoisie lance une nouvelle vague nationaliste-autoritaire, avec la formation d’un gouvernement sous l’égide de Georges Clemenceau qui assume en même temps le poste de ministre de la Guerre.

Georges Clemenceau avait déjà, lors d’un premier gouvernement en 1906-1909, réprimé brutalement, de manière sanglante, le mouvement ouvrier.

Mais février 1917 avait déjà été marqué par la première révolution russe et le premier mai 1917, 10 000 personnes manifestent à Paris en soutien de celle-ci, avec un manifeste diffusé qui affirme :

« Partout les peuples révoltés doivent se débarrasser de leur gouvernement de classe, pour mettre à sa place le pouvoir des délégués des ouvriers et des soldats passés au peuple.

La révolution russe est le signal de la révolution universelle. »

Cependant, il faut bien voir ici le grand malentendu qui se pose. Du côté français, de manière unanime à pratiquement quelques personnes près, on considère chez les socialistes que la guerre était nécessaire en raison du militarisme allemand et qu’il y a une seule erreur véritable : celle de ne pas avoir cherché à la terminer la plus rapidement possible.

Cela n’a strictement rien à voir avec la ligne des sociaux-démocrates russes ayant prôné la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile.

L’approche est radicalement différente. Les socialistes ne le voient cependant pas.

Pour eux, cela n’est valable qu’en cas de prochaine guerre – ils considèrent avoir fait le maximum en 1914 et ne pas avoir à se remettre en cause.

Nullement autocritiques en quoi que ce soit, les socialistes français, voyant que la révolution russe met fin à la guerre et renverse la monarchie, qu’elle instaure même un régime à caractère collectiviste, se disent qu’ils relèvent de la même tendance historique, que tout cela s’appuie, somme toute, sur la même démarche.

C’est très important, car il faut bien saisir que le congrès de Tours est la convergence :

– de socialistes se réorganisant à la fin de la première guerre mondiale, cherchant une base pour le faire ;

– de mouvements de masse en opposition à la guerre et se reconnaissant à différents degrés dans les révolutions russes.

Le processus n’est donc nullement conscient, nullement organisé et c’est cela qui fait que la question se pose seulement en décembre 1920, trois ans après la révolution russe, deux ans et demi après la révolution finlandaise, deux ans après la révolution allemande, un an et demi après la révolution hongroise.

On peut de ce fait voir que la tendance qui va choisir la IIIe Internationale au sein du Parti socialiste SFIO vient du camp pro-paix s’étant formé en son sein à partir de 1916-1917.

Elle ne vient pas de révolutionnaires qui se sont opposés à la guerre, comme en Allemagne avec le noyau de « Spartacus » autour de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht.

Le camp pro-paix au sein du Parti socialiste SFIO pousse à reprendre les relations internationales, avec comme but une conférence à Stockholm à la fin de l’année 1917 qui ne se tiendra pas en tant que telle, alors que 1500 personnes se rassemblent à Paris, place de la République, scandant « À bas la guerre ! Stockholm ! Stockholm ! Nous voulons nos poilus ! ».

Le mouvement ouvrier ne cesse parallèlement de monter en puissance et à Lyon, le 19 janvier 1918, il y a une grève de trois jours, les ouvriers métallurgistes se rassemblant en plein centre-ville, exigeant de connaître les buts de la guerre menée par le gouvernement.

Ce thème des buts de guerre est également celui de la minorité syndicale qui s’est formée à la CGT et qui se réunit à Saint-Étienne en mai 1918, où une grève d’une semaine dans la Loire est décidée et menée.

En région parisienne, les délégués d’ateliers mis en place par le régime pour encadrer la production se transforment alors en terreau révolutionnaire, avec une révolte de masse appelant à l’armistice.

Entre-temps, après Octobre 1917, le gouvernement français envoyait des troupes en Russie pour épauler la contre-révolution.

Favorables à la paix, sympathisant avec la révolution russe, alors que la guerre mondiale se termine et qu’une réorganisation est possible : pour les socialistes français, l’heure est à l’engouement, pour un élan les poussant à se tourner vers l’Internationale Communiste pour avoir l’impression de ne pas décrocher.

=>Retour au sommaire du dossier sur

le Parti socialiste SFIO

au lendemain de la première guerre mondiale