L’intelligence artificielle n’est pas un concept nouveau ; sa première forme fut la cybernétique, développée par l’Américain Norbert Wiener (1894-1964).

On était alors au tout début d’un saut technologique mêlant l’électricité et ses applications (l’électrotechnique), les communications dans le cadre de l’émergence de l’électronique (les télécommunications), l’ingénierie avec l’apparition des systèmes de contrôle.

Le terme choisi pour le concept vient d’ailleurs du grec pour désigner le « pilotage » ; κυβερνητική (kubernêtikê) voulant dire « pilotage d’un navire ».

Pour faire très simple, on peut dire qu’on a une chose nouvelle alors : des machines, qu’on peut munir de transistors, ce qui fait qu’elles ont de la mémoire, qu’on peut leur donner des ordres pour la mise en action de différents appareils.

On peut demander des calculs, on peut demander des actions mécaniques : il suffit de penser ici aux usines de voitures des années 1980-2000, largement automatisées.

Norbert Wiener a expliqué les thèses fondamentales de la cybernétique dans Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine ; les mots-clés sont information et communication, puisqu’il s’agit de recevoir des informations et de les transmettre.

Dans cette approche, tout comme les êtres vivants interagissant avec leur environnement, avec des « entrées » et des « sorties », les machines peuvent désormais fonctionner pareillement.

Il y a un arrière-plan utopiste et humaniste ; Norbert Wiener fut par exemple végétarien et un farouche opposant à la vivisection.

La cybernétique est née comme une utopie : celle de pouvoir rendre transparentes toutes les informations, y compris de nature industrielle.

On pourrait ainsi améliorer la production en répartissant mieux les ressources, mais c’est vrai pour la société également puisqu’on pourrait mieux répartir les moyens d’existence.

En pratique, la cybernétique relevait pourtant au-delà de ces discours d’un saut technologique dans le cadre du capitalisme, avec de très grandes entreprises capables d’élever leur niveau technique.

La dimension utopique de la cybernétique, masquant sa finalité purement technique-productive, fit d’ailleurs qu’elle devint ensuite la vision officielle du monde du social-impérialisme soviétique, alors que l’URSS socialiste de Staline la rejetait formellement comme une approche mécaniste et somme toute pseudo-scientifique.

Pourquoi cette critique, qui est celle effectuée par le matérialisme dialectique effectivement ?

C’est que la cybernétique a une explication comptable de la pensée : il suffirait de tant d’informations, de tant de mémoires, de tant de mises en réseaux.

La dimension qualitative est entièrement absente de cette logique de pur calcul.

C’est exactement comme si on se disait que la planification de l’économie était une pure technique et qu’il n’y avait pas de choix idéologiques à faire (l’URSS social-impérialiste est née justement du rejet de la dimension idéologique dans le plan).

La critique soviétique, de l’époque de Staline, à l’encontre de la cybernétique tient ainsi à dire qu’il s’agit d’une progression dans le calcul, mais qu’il faut savoir à quoi ça sert.

Si c’est pour fabriquer des robots-tueurs pour le capitalisme, c’est réactionnaire.

Une telle critique prend indéniablement tout son sens à une époque bien différente, celle du début du second quart du 21e siècle, où l’intelligence artificielle est justement utilisée pour l’utilisation améliorée de drones tueurs et de missiles.

L’opération israélienne contre Gaza a été marquée tout au long de 2024 par l’emploi massif de missiles, dont les objectifs ont été choisis à l’aide d’une intelligence artificielle.

Début février 2025, Google a abandonné son refus que son intelligence artificielle puisse servir des objectifs militaires.

Cependant, il faut ici souligner la différence entre intelligence artificielle et cybernétique.

Cette dernière visait à constituer une allocation idéale des ressources, c’est-à-dire que sa mise en place fonctionne en amont. On sait quel but on a.

Dans l’intelligence artificielle, le système est par contre mis en place sans qu’on sache quel but on a.

Pour prendre un exemple, un emploi cybernétique d’un drone tueur ferait qu’on sait au préalable que la cybernétique va fonctionner pour un drone tueur.

Ce n’est pas le cas pour l’intelligence artificielle, qui existe « en soit » et qu’on peut appliquer indépendamment à telle ou telle chose.

Au sens strict, c’est la différence entre un robot et un cyborg.

Ce n’est pas la définition historique, mais c’est ainsi qu’il faut voir les choses, comme le montre de manière très paradoxale un simple film de science-fiction.

Normalement, un robot est en effet un être entièrement artificiel, alors qu’un cyborg est un être humain « amélioré » au moyen de l’électronique.

Il est absolument nécessaire de procéder à une modification de ces définitions, sans quoi on ne comprendrait plus la différence entre un robot permettant l’automatisation d’une action technique et un cyborg procédant à des évaluations et s’auto-corrigeant.

Dans le film Terminator (1984), on a un robot recouvert de tissus organiques humains, ce qui ne change rien au fait qu’il reste un robot.

Le film parle cependant de cyborg pour le désigner et c’est tout à fait juste si on prend en compte l’exemple suivant, qui est fondamental pour saisir l’intelligence artificielle dans sa différence avec la robotisation.

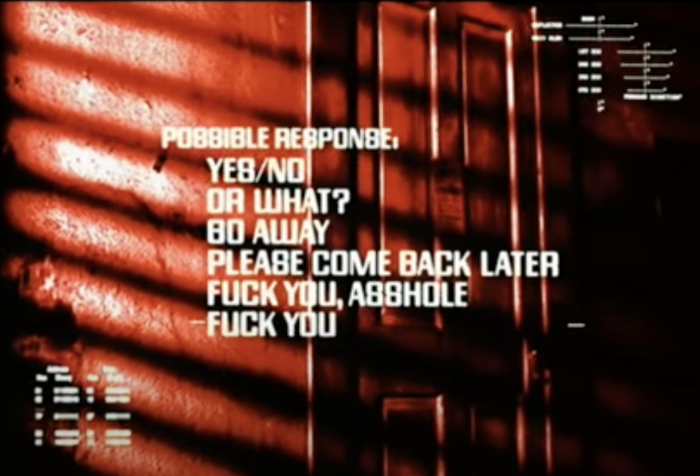

Le cyborg est dans un hôtel miteux de New York en train d’étudier un document devant l’aider à retrouver la cible qu’il doit éliminer.

Un homme de ménage vient et tape la porte, disant que ça sent le « chat crevé ».

Le film montre alors les différentes options de réponse qui se proposent au cyborg et celui-ci en choisit une.

Là est la différence fondamentale. Un robot n’aurait pas choisi : il a été programmé, la réponse tombe d’elle-même, selon des critères choisis au préalable.

Il fonctionne de manière mécanique : à telle entrée correspond telle sortie, à telle question telle réponse.

Le cyborg a quant à lui fait une relecture de la situation et a été amené à choisir la réponse adéquate ; sa programmation a été auto-corrigée.

C’est ainsi que fonctionne l’intelligence artificielle : en accordant de l’attention différemment selon les situations.

C’est un excellent exemple pour saisir comment l’intelligence artificielle née au milieu des années 2010 ne relève pas d’une dimension automatisée.

Si on n’a pas cela à l’esprit, on passe à côté de son fonctionnement et de son impact.

Le mot « attention » est la clef pour l’intelligence artificielle.

-> Retour au sommaire du dossier sur

L’intelligence artificielle, prolongement de la cybernétique