Voici les extraits significatifs du rapport de Maurice Thorez au 11e congrès de juin 1947.

Ils ont été choisis par les Cahiers du Communisme, qui a pris le relais des Cahiers du Bolchevisme pour la formation des cadres.

Depuis le thème de la crise générale du capitalisme et la valorisation de l’idéologie jusqu’à la dénonciation de l’impérialisme américain en passant par la dénonciation des socialistes comme agents de celui-ci, on est très clairement sur le terrain du Kominform qui ne se formera que quelques mois après.

C’est une modification complète de la ligne du Parti Communiste Français, et même de mise en perspective.

Pendant plusieurs années, le Parti Communiste va changer son expression, il va réellement tendre vers l’idéologie de l’URSS, vers le matérialisme dialectique.

De 1947 à 1953, le Parti Communiste assume l’affirmation d’une vision complète du monde, ce qu’il n’avait jamais fait, sauf au moment de l’arrivée juste avant l’interdiction de la traduction, massivement diffusée, du Précis d’histoire du Parti Communiste d’Union Soviétique (bolchevik).

Tout cela a un prix, pourtant. Le Parti Communiste Français revendique, en même temps, son entière autonomie historique.

On ne parle pas que des décisions politiques, on parle de la définition même du socialisme et du communisme.

Le Parti Communiste Français revendique non seulement une voie française particulière au socialisme, ce qui est cohérent, il revendique également une nature historique différente pour la France.

Il n’y a pas une idéologie universelle et une application nationale, il y a une application universelle et une idéologie nationale.

Pour le Parti Communiste Français, en 1947, c’est officialisé : le socialisme en France est un socialisme français, mais également un socialisme à la française.

On comprend tout à fait que le Parti Communiste Français ait pu se maintenir après 1989 et l’effondrement de l’URSS.

Il a établi une idéologie qui lui est propre, de type national-républicaine.

« I

CAUSES ET CARACTÈRES DE LA IIe GUERRE MONDIALE

Ce passage est extrait du chapitre « Le Combat pour l’organisation de la paix » où Maurice Thorez montre les origines de la deuxième guerre mondiale.

La seconde guerre mondiale a éclaté comme résultat de l’approfondissement de la crise générale du capitalisme et de la rupture d’équilibre qui est apparue entre les principaux pays capitalistes.

En janvier 1936, à Villeurbanne, nous analysions la situation internationale dans les termes suivants :

« Deux groupes d’États coexistent dans le monde capitaliste. Ceux qui, bénéficiaires du statut de 1919, veulent le conserver et pour qui la guerre présente plus d’inconvénients que d’avantages ; ceux qui désirent bousculer par la violence des armes l’ordre de 1919.

A l’intérieur du premier groupe, des cercles d’industriels de guerre et de militaristes défendent une politique de complaisance ou de complicité à l’égard des projets des puissances fascistes (…).

Les trois puissances intéressées à un nouveau partage du monde (Allemagne, Italie, Japon) s’associent de plus en plus étroitement entre elles.

L’entreprise italienne en Afrique (il s’agissait de la guerre contre l’Éthiopie) doit être considérée comme la première étape du conflit armé auquel ait abouti la lutte menée par les puissances impérialistes les plus agressives pour le bouleversement à coups de canon de la carte de l’Europe et de l’Asie (Une politique de grandeur française). »

La méthode marxiste, la connaissance de la loi léniniste sur le développement inégal des pays capitalistes dans la période impérialiste, nous permettaient de souligner :

1° la cause fondamentale de la guerre— qui approchait — dans le système capitaliste lui-même, selon la belle image de Jaurès: « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage ».

2° la cause immédiate dans l’agressivité des États fascistes qui cherchaient à établir leur hégémonie sur le monde, à détruire dans tous les pays comme chez eux les derniers vestiges de la démocratie, à courber tous les peuples sous le joug du fascisme sanglant.

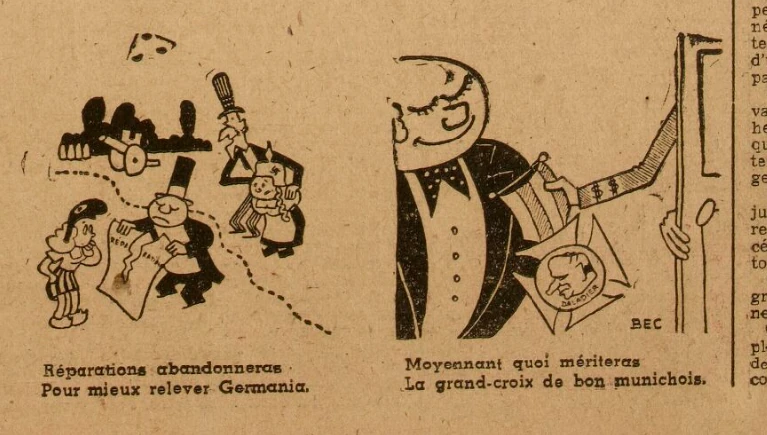

3° l’appui direct apporté aux agresseurs fascistes par toute la réaction internationale, pratiquant à l’égard de l’Allemagne hitlérienne et de ses associés une politique de complaisance et de complicité qui devait, après notre congrès de Villeurbanne, trouver son expression dans la non-intervention, la capitulation de Munich et la drôle de guerre.

La réaction internationale soutenait le fascisme. Chez nous, les gens de droite disaient « Plutôt Hitler que le Front Populaire ».

Les peuples combattaient pour la liberté, contre la réaction et contre le fascisme.

La guerre, survenue dans ces conditions, revêtit pour les peuples le caractère d’une guerre juste, d’une guerre antifasciste.

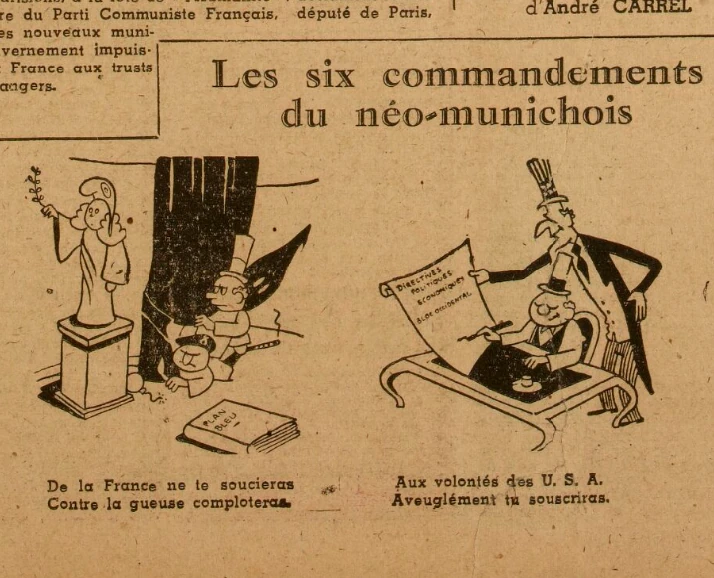

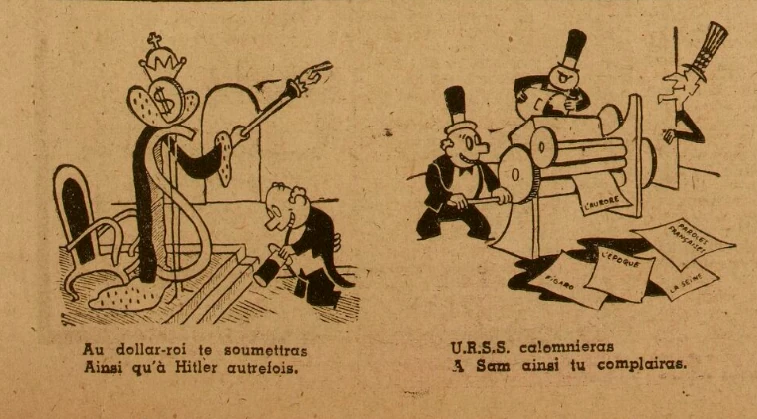

Le crime des Munichois fut de rompre, un moment, au profit de Hitler, le front des démocraties et de dénaturer, pendant la drôle de guerre, par leur agression criminelle contre la classe ouvrière et son Parti Communiste, le caractère de la guerre.

II

L’EXPANSIONNISME AMÉRICAIN

Le chapitre consacré à l’expansionnisme américain est l’occasion pour notre Secrétaire général de rappeler les caractéristiques de l’impérialisme.

Contrastant avec l’appauvrissement général des pays européens dévastés, les États-Unis (et le Canada) sont sortis de la guerre plus riches encore.

La guerre mondiale, les besoins des armées, la demande illimitée de marchandises, ont rendu possible le plein emploi des forces productives qui n’étaient que partiellement utilisées jusque-là.

L’appareil de production s’est encore développé ; la productivité s’est accrue de 20 %.

La production générale, qui était de 89 milliards de dollars en 1939, est montée à 135 milliards en 1944.

Calculé sur la base de 100 pour la période 1935-1939, l’indice général de la production industrielle monta à 249 en octobre 1943 ; il redescendit à 211 en août 1945 et à 148 en février 1946.

Il s’était relevé à 180 au début de cette année. C’est-à-dire que la capacité de production n’est utilisée actuellement qu’aux 3/5. La raison en est simple c’est la difficulté pour les capitalistes américains d’écouler leur production.

Les capitalistes ne produisent pas pour les besoins des masses; ils produisent pour le profit.

La raison d’être du capital, c’est la production du capital. Les capitalistes américains réalisent des profits toujours plus fabuleux.

Au cours de la guerre, ils ont eu un bénéfice net de 52 milliards de dollars.

C’est en moyenne pour chaque attifée de guerre un chiffre trois fois et demi supérieur à celui des années d’avant 1939.

La course au profit a continué depuis la fin des hostilités : 9,9 milliards en 1945, 12 milliards en 1946. Les résultats du premier trimestre font prévoir de 15 à 17 milliards pour 1947.

Mais si les profits capitalistes montent, le niveau de vie des masses laborieuses baisse.

L’inflation, la hausse des prix ont réduit le pouvoir d’achat du salaire ouvrier.

La masse des salaires a diminué, à cause du retour à une journée de travail normale et de la suppression des heures supplémentaires qui étaient payées plus cher, et à cause du chômage qui grandit.

2.500.000 chômeurs sont officiellement enregistrés, plus 1.600.000 démobilisés qui n’ont pas retrouvé de travail ; 8 millions d’ouvriers travaillent moins de 34 heures par semaine, dont 2 millions moins de 15 heures.

On estime que les revenus ouvriers ont diminué de 30 % depuis la fin de la guerre.

La conséquence, c’est la contraction du marché intérieur et la nécessité d’écouler toujours plus de produits sur les marchés extérieurs.

Avant-guerre, les États-Unis exportaient environ 10 % de leur production.

En 1946, ils ont exporté pour une somme de 9 milliards et demi de dollars, chiffre qui comprennent la valeur des denrées alimentaires et de matières premières et non pas seulement des produits de l’industrie.

9 milliards d’exportation, c’est insuffisant pour maintenir l’activité industrielle des États-Unis.

Dans le rapport au Xe Congrès, nous avions estimé que les États-Unis essayeraient de porter leurs exportations à 20 milliards de dollars.

Dans sa conversation avec le camarade Staline, M. Stassen a parlé de 15 % de la production. En valeur absolue, c’est à peu près l’ordre de grandeur que nous avions indiqué.

Les pays dévastés et ruinés seraient certes en mesure d’absorber les exportations américaines.

Mais il leur manque les moyens d’achat, l’or, les devises; et ils n’exportent pas suffisamment pour payer leurs importations en marchandises.

Or, les États-Unis n’ont guère besoin de marchandises.

L’Angleterre et l’Allemagne d’avant-guerre achetaient des denrées alimentaires et des matières premières dans les pays auxquels elles vendaient les produits de leur industrie.

Les États-Unis sont exportateurs de denrées alimentaires, et ils n’ont besoin d’importer que des quantités très restreintes de matières premières.

Sur le marché mondial, les États-Unis sont essentiellement des vendeurs. C’est un aspect qu’il ne faut pas oublier lorsqu’on parle des crédits américains.

Les pays appauvris ont besoin de crédits américains pour acheter des marchandises américaines, et les États-Unis, pour placer leurs marchandises, sont dans l’obligation d’accorder des facilités à leurs clients possibles.

Naturellement, tout cela ne va pas sans contradictions.

Vendre sans jamais acheter, ce n’est pas une opération qui puisse durer.

Mais comment les capitalistes américains pourraient-ils envisager de se laisser concurrencer sur leur marché intérieur par les marchandises étrangères ?

D’ailleurs, leurs frais de production moins élevés les mettent à l’abri de la concurrence. Au besoin, ils useraient du dumping que facilite le capital des monopoles.

Les capitalistes américains ont en vue d’étendre leur hégémonie sur l’Europe et le monde entier.

L’octroi des crédits, estiment-ils, leur permettra d’atteindre ce but.

Les États-Unis peuvent fournir des crédits. Ils sont exportateurs de capitaux comme ils sont exportateurs de marchandises.

Les milliards et les milliards qui ne peuvent être réinvestis dans l’industrie américaine doivent être placés à l’étranger.

Les crédits d’État ouvrent la voie aux investissements privés.

La recherche de débouchés pour les marchandises coïncide avec la volonté de s’assurer des bases politiques à travers le monde.

C’est pour appuyer cette politique expansionniste que le budget de guerre des États-Unis pour cette année — d’après l’inventaire de M. Robert Schuman — s’élève à la somme formidable de 19 milliards de dollars (environ 2.600 milliards de francs, quatre fois tout le budget de la France), ce qui représente 45,7 % du total des dépenses budgétaires des États-Unis (30 % en Angleterre, 22 % en Union Soviétique).

Mais le budget de l’instruction primaire aux États-Unis est proportionnellement plus faible qu’en aucun autre pays.

70 % des instituteurs américains doivent exercer un deuxième métier pour joindre les deux bouts.

LA TOUTE-PUISSANCE DU CAPITAL FINANCIER ET DES MONOPOLES, LA RECHERCHE DES DÉBOUCHÉS POUR L’ÉCOULEMENT DES MARCHANDISES, L’EXPORTATION DES CAPITAUX, LE DÉVELOPPEMENT DU MILITARISME, CE SONT RIEN LA DES CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPÉRIALISME TELLES QUE LES A DÉFINIES LÉNINE.

Et lorsque Léon Blum écrit que les États-Unis n’ont pas besoin d’exporter, que leur attitude dans les problèmes du commerce international est guidée par des motifs paraissent désintéressés, il confirme sur ce point également son éloignement du marxisme vivant.

Il reprend la théorie de Kautsky, démentie cruellement par les événements, sur le « super-impérialisme », l’impérialisme de la paix qui se-rait capable d’organiser une économie capitaliste mondiale et unique, sans contradictions violentes entre les classes et entre les États, et sans guerres entre impérialismes rivaux.

En fait, Léon Blum sème les illusions ; sa tentative d’idéaliser la politique expansionniste des monopoles américains ne peut que désarmer idéologiquement et politiquement la classe ouvrière et le peuple de France dans leur résistance nécessaire aux empiétements de la finance internationale qui mettent en danger notre indépendance nationale.

« L’impérialisme — a écrit Lénine — est l’époque du capital financier et des monopole qui portent partout leurs aspirations à la domination et non à la liberté.

Réaction sur toute la ligne, quel que soit le régime politique, extrême tension des antagonismes en présence… tel est le résultat de ces tendances. »

La crainte de la crise qui approche accélère ces tendances aux États-Unis.

Les Américains vivent dans la psychose de crise. Les prodromes de crise apparaissent d’ailleurs dans l’accroissement des stocks consécutifs à la hausse des prix (34 milliards de stocks, chiffre jamais connu), dans la chute des actions en bourse, dans la diminution des investissements et la baisse des prix agricoles.

On a jeté des millions de tonnes de pommes de terre à la mer pour maintenir les cours, tandis que les peuples souffrent de la faim en Europe et dans le monde.

« La réaction sur toute la ligne », n’est-ce pas évident, à l’intérieur, avec les 200 projets de lois antiouvrières déposés sur le bureau du Congrès, en vue de mater les travailleurs et de faire cesser, par la force, les grèves toujours plus nombreuses.

Avec l’anticommunisme virulent et la chasse aux éléments progressifs suspects de ne pas adorer le veau d’or (ne parle-t-on pas d’expulser l’immortel Charlot [Charlie Chaplin] ?). Avec le racisme le plus barbare allant jusqu’au lynchage des noirs.

« La réaction sur toute la ligne », n’est-ce pas évident, dans la politique extérieure des États-Unis, avec leur lutte systématique contre les pays de démocratie nouvelle, leur soutien aux régimes de dictature fasciste, l’appui qu’ils donnent partout aux groupements de droite et aux factieux?

III

LE LIEN ÉTROIT QUI RELIE LES POSITIONS POLITIQUES ET TACTIQUES DU PARTI SOCIALISTE ET LE RÉVISIONNISME DE LÉON BLUM

Il est impossible de ne pas remarquer le rapport direct entre les positions politiques et tactiques du Parti socialiste et le révisionnisme ouvertement prêché dans ses rangs par Léon Blum et quelques autres.

Nous avons vu, à propos du problème des salaires et prix, à propos des caractéristiques de l’impérialisme, combien la pensée officielle du Parti socialiste s’éloigne de la doctrine de Marx.

Nous voudrions montrer que c’est tout le marxisme qui est répudié par Léon Blum, même lorsqu’il déclare, pour la forme, s’en tenir aux principes essentiels du marxisme.

Le débat commencé dans le Parti socialiste à l’occasion d’une proposition de modification aux statuts. Léon Blum demandait que soit abandonnée l’expression « lutte de classes ».

Mais comme tout se tient, Léon Blum a dû s’en prendre aux fondements du marxisme.

Il a condamné le matérialisme dialectique. Il a repoussé le matérialisme philosophique en tant que théorie de la connaissance, en tant que conception des phénomènes de la nature et d’explication de l’univers.

Il a contesté le lien de connexion entre le matérialisme dialectique et le matérialisme historique.

Employant une ficelle un peu grosse, Léon Blum a « essayé de distinguer — je cite ses paroles — entre le matérialisme historique de Marx et le matérialisme dialectique de Lénine et de Staline dont le livre récent [L’Homme est révolutionnaire] de Georges Izard a fourni une analyse si riche, si exacte, et si profonde. »

Aucun marxiste digne de ce nom ne saurait ignorer la riche contribution de Lénine et de Staline à l’approfondissement et au développement de la doctrine de Marx « qui n’est pas un dogme, mais un guide pour l’action ».

Mais tous les marxistes reportent sans hésiter sur Marx le mérite d’avoir le premier formulé la conception matérialiste du monde et de son développement que l’on désigne depuis par les mots : matérialisme dialectique.

Marx a dit que pour lui « le mouvement de la pensée n’est que la réflexion du mouvement réel transporté et transposé par le cerveau de l’homme » (Le Capital, p. 29).

« On ne saurait, précise-t-il, séparer la pensée de la matière pensante. »

Engels, dans le chapitre intitulé : « Matérialisme dialectique », a écrit dans son Ludwig Feuerbach, « que la conception matérialiste du monde signifie simplement la conception de la nature telle qu’elle est, sans addition étrangère ».

Plekhanov a souligné, lui aussi, que « l’édifice entier du marxisme repose sur le matérialisme dialectique » (Le Matérialisme militant, p. 26)

Quant au livre d’Izard, c’est en effet une attaque sur toute la ligne contre le matérialisme dialectique, et lors non point seulement contre Lénine et Staline, mais bien contre Marx, que le disciple de Blum cite abondamment et qu’il prétend réfuter et dépasser !

Parce qu’il est sans doute tenu à moins de précautions, Izard n’hésite pas à contredire Blum et à reconnaître carrément que l’œuvre maîtresse de Marx, Le Capital, « n’est rien d’autre qu’une illustration du matérialisme dialectique appliqué à l’économie politique » (p. 181).

Et voici deux échantillons de la pensée « si riche, si exacte et si profonde » de Georges Izard :

« Bien loin que ma pensée en soit la copie, c’est la réalité qui est le miroir de ma pensée et de ma vie, sans quoi elle ne pourrait pas être la réalité ? » (p. 127)

Et ailleurs :

« L’esprit est le primordial… Dès qu’on admet l’activité autonome de l’esprit, il faut renoncer à le retenir au rang de la matière dans une égale dignité : il impose sa suprématie » (p. 122).

Ainsi avec Georges Izard, avec Léon Blum et avec Maurice Schumann et le cardinal Suhard, les ouvriers socialistes devraient admettre la primauté de l’esprit sur la matière.

Ils ne devraient plus penser avec Marx que la matière, la nature, l’être, c’est une réalité objective existant en dehors et indépendamment de la conscience, que la conscience n’est que le reflet de la matière, que la pensée n’est que le produit de la matière.

On comprend que la réaction ait accueilli avec transport les thèses idéalistes de Léon Blum.

La répudiation du matérialisme obtient toujours un succès certain auprès de philistins très attachés à leurs intérêts matériels, et elle flatte agréablement les préjugés de leurs idéologues.

De l’abandon du matérialisme philosophique découle le rapprochement politique des dirigeants socialistes avec d’autres groupements qui professent l’idéalisme philosophique, le déisme, la croyance à une religion révélée.

De là l’alliance de certains socialistes avec les adversaires de la laïcité, avec les adversaires de la pensée matérialiste des encyclopédistes.

Marx lui-même avait noté le lien entre le socialisme, le communisme et le matérialisme d’Helvétius, de d’Holbach, de Diderot.

Quel recul donc sur le siècle des lumières ? Comment redire avec Diderot que « la supposition d’un être quelconque placé en dehors de l’univers matériel est impossible » ?

Léon Blum dit qu’il continue à adhérer au matérialisme historique en tant que philosophie de l’histoire.

Il pense, toutefois, que « les phénomènes économiques n’ont rien de plus matériel que les autres ».

Et il suggère une synthèse entre la théorie du matérialisme historique et sa conception idéaliste de l’histoire qui fait intervenir les courants de l’esprit et de la conscience, les aspirations vers la justice, vers l’humanité, vers la charité humaine, qui traverseraient l’humanité indépendamment des rapports de production, de la structure sociale aux différentes époques de l’histoire.

Si bien que ce n’est plus, comme chez Marx, l’existence sociale qui déterminerait la conscience, mais la conscience qui déterminerait l’existence sociale.

Ce n’est plus le mode de production de la vie matérielle qui conditionne le procès de vie social, politique et intellectuel, mais une morale indépendante des forces économiques et supérieure à elles qui déterminerait les progrès du mode de production de la vie matérielle.

La conclusion pratique c’est qu’on remplace l’émancipation du prolétariat au moyen de la transformation du mode de production en une vague libération de l’humanité au moyen de l’amour, comme raillait Engels, il y a soixante années déjà.

La conclusion politique c’est que tout le monde est « socialiste », puisque le socialisme n’est plus que l’aboutissement inévitable des lois économiques et du mouvement de la société actuelle, puisque la classe ouvrière n’est plus la force motrice des prochaines transformations, le principal agent de son émancipation et de l’affranchissement de tous les travailleurs.

Il n’est plus nécessaire, dès lors, de rendre la classe ouvrière toujours plus consciente de sa mission historique, de l’organiser, de la préparer à cette mission.

On doit rejeter non seulement l’expression « lutte de classes », mais aussi, comme le propose Izard, la notion de « conscience de classe ».

Le socialisme d’une science redevient un rêve. Les masses doivent, avant tout, compter sur la générosité, sur la charité de bonnes âmes qu’il s’agit de convaincre par les raisonnements sur la morale et les vérités éternelles.

C’est en cela que réside « l’humanisme » de ce néo-socialisme.

Car, s’il s’agit de reconnaître le rôle des idées, la valeur des sentiments, il n’est pas besoin de « dépasser » Marx.

Il nous a enseigné qu’une idée devient une force matérielle lorsqu’elle s’empare des masses.

Et s’il est simplement question de l’épanouissement de la personnalité humaine, il n’y a rien non plus à ajouter aux écrits de nos maîtres.

Il n’y a rien à ajouter à ces lignes d’Engels :

« La possibilité d’assurer au moyen de la production sociale une existence non seulement parfaitement suffisante et plus riche de jour en jour au point de vue matériel, mais leur garantissant le développement et la mise en œuvre absolument libre de leurs DISPOSITIONS PHYSIQUES ET INTELLECTUELLES, cette possibilité existe aujourd’hui pour la première fois.

(Par le socialisme…) « la lutte pour l’existence individuelle prend fin.

Alors seulement l’homme sort en un certain sens du RÈGNE ANIMAL, quitte des conditions animales d’existence pour des CONDITIONS VRAIMENT HUMAINES. » (L’Anti-Dühring, p. 364)

Il suffit aussi de constater la réalité au pays du socialisme, en Union Soviétique, où se forge l’homme nouveau.

« L’homme, ce capital le plus précieux », a dit Staline. Les armées soviétiques ont eu des canons, des tanks, des avions ; elles en ont eu davantage que les Allemands, et d’une qualité supérieure.

Mais ce que le régime soviétique a produit de mieux, c’est l’HOMME qui utilisait ce matériel, c’est l’HOMME soviétique qui a été supérieur, sous tous les rapports, à l’esclave de Hitler.

DÉMOCRATIE ET SOCIALISME

L’abandon des positions marxistes est également évident dans les thèses de Léon Blum sur le rapport entre la démocratie et le socialisme.

Lors de mon interview au Times, où je disais que les progrès de la démocratie à travers le monde permettent d’envisager don voies nouvelles dans la marche du socialisme, Léon Blum a parlé d’un coup de barre brutal.

Je venais de découvrir, d’après lui, « que la transformation du régime capitaliste en régime socialiste est compatible avec le maintien et le développement de la démocratie ».

Blum avançait l’opinion, contraire à la vérité, que les communistes auraient jusqu’alors opposé démocratie et socialisme.

De même qu’il avait prêté à Bebel cette idée absurde que « l’évolution des partis ouvriers et prolétariens était indépendante des formes politiques de la société dans laquelle ils agissent ».

Or, jamais un marxiste n’a été indifférent aux formes politiques, et, pour être plus précis, à l’existence et au progrès possibles de la démocratie.

Bebel déclarait au Congrès d’Amsterdam :

« Il va sans dire que nous sommes républicains, républicains socialistes. »

Le « manifeste communiste », dont nous allons célébrer le centenaire, proclame que :

« la première étape dans la révolution ouvrière, c’est la constitution du prolétariat en classe dominante, la conquête de la démocratie. »

Marx, en 1848, loua les Parisiens d’avoir imposé la République ; Engels, loin de se désintéresser des formes de l’État, analyse avec soin chacune de ces formes il montre que

« NOTRE PARTI ET LA CLASSE OUVRIÈRE NE PEUVENT ARRIVER AU POUVOIR QUE SOUS LA FORME DÉMOCRATIQUE. »

Lénine a parlé de « l’énorme importance de la démocratie dans la lutte de la classe ouvrière contre le capitalisme ».

« Développer la démocratie jusqu’au bout, rechercher les formes de ce développement, les mettre à l’épreuve de la pratique, voilà l’un des problèmes fondamentaux de la lutte pour la révolution sociale. » (Lénine, Œuvres complètes, tome XXI, p. 506.)

C’est sur ces notions théoriques précises que nous avons fondé notre lutte ardente contre le fascisme, notre politique du Front Populaire, notre combat pour la défense de la démocratie, pour tout ce qui était en jeu dans la dernière guerre.

En novembre 1936, je répondais à une enquête de Raymond Millet :

« Les communistes sont républicains. Ils sont les républicains les plus conséquents, car ils veulent une république où le régime représentatif ne puisse être faussé par les puissances d’argent.

Les communistes sont démocrates.

Ils sont les démocrates les plus conséquents, car ils entendent substituer à une démocratie encore limitée en droit et en fait une démocratie sans entraves. »

L’idée centrale du rapport développé au Congrès d’Arles, en 1937, était que la démocratie, qui avait exercé au cours du XIXe siècle un rôle nécessaire et progressif, n’avait pas épuisé toutes ses vertus.

Le Front Populaire, disions-nous, constitue un nouveau progrès de la démocratie.

Et, il y a deux ans, nous répétions : « La démocratie est une création continue.

Aujourd’hui, avec l’immense majorité des Français, nous concevons une démocratie débarrassée des trusts, une démocratie où il ne doit pas y avoir de place pour les groupements et pour les hommes qui ont trahi la France et servi Hitler. »

Une démocratie débarrassée des trusts. En marxistes, nous posons la question du CONTENU de la démocratie ; nous ne parlons pas de la démocratie en général.

Nous parlons d’une démocratie nouvelle et populaire où la classe ouvrière et ses organisations doivent jouer un rôle déterminant.

Ce que ne veut pas remarquer Léon Blum quand, en 1947, dans une situation nouvelle, et forts d’une expérience à laquelle nous avons contribué pour une part honorable, nous envisageons la possibilité de voies nouvelles dans la marche du socialisme.

Encore est-il juste de souligner que c’est à la Révolution d’Octobre, aux travailleurs de l’Union Soviétique qui ont fait tourner plus vite la roue de l’histoire — au prix de quel héroïsme, au prix de quels sacrifices — que nous devrons de toute façon de parcourir, avec moins de peine, les étapes qu’il leur fallut franchir dans des conditions plus difficiles et plus douloureuses.

Comme résultat de notre action nationale et démocratique, nous avons obtenu la confiance toujours plus large de la classe ouvrière, des masses populaires.

Nous avons obtenu de pousser quelques pas en avant dans la voie d’une démocratie plus effective. On a procédé à des nationalisations. On a institué les Comités d’entreprises.

Rappelons-nous, à ce propos, ce que disait Lénine :

« Prise à part, aucune démocratie ne donnera le socialisme ; mais, dans la vie, la démocratie ne sera jamais « prise à part », elle sera « prise dans l’ensemble », et elle exercera son influence sur l’économie dont elle précipitera la transformation tout en subissant elle-même l’influence du développement économique. Telle est la logique de l’histoire vivante. » (Œuvres complètes, tome XXI, p. 506)

D’autres pays, nous l’avons vu, sont beaucoup plus avancés dans cette voie de la démocratie nouvelle.

En plus des nationalisations, on a remis la terre aux paysans. Les derniers vestiges du fascisme ont été éliminés.

Mais nous devons remarquer que les formes parlementaires subsistent.

« Cette démocratie populaire, a déclaré Dimitrov, n’est ni socialiste, ni soviétique. Elle est le passage de la démocratie au socialisme. Elle crée les conditions favorables au développement du socialisme par un progrès de lutte et de travail.

Chaque pays passera au socialisme par sa voie propre. L’avantage de cette démocratie populaire, c’est que le passage au socialisme est rendu possible sans dictature du prolétariat. »

Je me permets de rappeler, en m’en excusant, que j’ai dit de même au rédacteur du Times :

« Le chemin est nécessairement différent pour chaque pays. Nous avons toujours pensé et déclaré que le peuple de France, riche d’une glorieuse tradition, trouverait lui-même sa voie…

Cependant, l’histoire montre qu’il n’y a pas de progrès sans lutte. Il n’y a pas de route toute tracée sur laquelle les hommes puissent avancer sans effort.

Il leur a toujours, fallu surmonter bien des obstacles. »

Ainsi, fidèle à l’enseignement du marxisme, nous nous appliquons à déterminer la politique et l’action de la classe ouvrière, en fonction de la situation et des perspectives.

Comme disait Jaurès, « nous nous efforçons de comprendre le réel, pour aller à l’idéal ».

Nous tenons compte de cet événement formidable qu’a été la bataille victorieuse livrée par les peuples libres, par les forces ouvrières et démocratiques, contre le fascisme barbare.

Nous tenons compte des modifications profondes dans l’ordre social, économique et politique, que la victoire a déterminées en Europe et dans le monde.

Nous tenons compte du nouveau rapport des forces de classes qui s’est établi dans notre pays et à l’échelle internationale.

Nous nous efforçons d’éclairer les voies encore inexplorées qui conduisent au socialisme.

Mais Léon Blum, aussi éloigné du marxisme en 1947 qu’en 1920 ou 1933, passe à côté de la vie et poursuit ses analyses subtiles sur la distinction entre la révolution politique et la révolution sociale, la première ne lui apparaissant que comme la conquête du pouvoir, la transformation des institutions gouvernementales, et la seconde connue une pure transformation économique.

Comme si la méthode dialectique ne nous faisait pas saisir le rapport nécessaire entre la conquête du pouvoir par la classe ouvrière et la transformation sociale qu’elle a mission de promouvoir…

On voit que ce n’est pas seulement la formule prétendument équivoque, mais bien la méthode du matérialisme historique que Blum rejette.

Même dans les cas où elles n’aboutissent pas à des révolutions, toutes les luttes politiques trouvent leur origine et leur explication dans les antagonismes de classe, et elles ont pour but, en dernière analyse, l’émancipation économique de la classe exploitée.

Cependant, la thèse de Blum n’est pas fortuite. L’opposition formelle qu’il établit entre révolution politique et révolution sociale l’avait conduit à nier le caractère socialiste de la Révolution d’Octobre.

Certains dirigeants socialistes continuent à parler des tentatives de révolution socialiste en U.R.S.S.

Il n’y aurait pas de révolution socialiste. Il n’y aurait pas non plus de démocratie en U.R.S.S.

On continue à répandre les pires ragots, les pires calomnies contre l’Union Soviétique.

On fait preuve d’une méconnaissance absolue, nullement involontaire, du contenu de la démocratie soviétique, la démocratie la plus large.

Naturellement, les dirigeants socialistes sont aussi pleins de méfiance envers les démocraties nouvelles, les démocraties populaires de l’Europe centrale et balkanique, où l’on ne s’en tient pas aux règles de la démocratie bourgeoise, où l’on a vraiment aboli la domination des trusts, où les traîtres et les collaborateurs n’ont pas la possibilité de voter, encore moins de se faire élire.

Les attaques contre la démocratie soviétique et contre les démocraties populaires visent peut-être à détourner l’attention des insuffisances de la démocratie chez nous, et en ces pays vers lesquels certains tournent si volontiers les yeux, cette « démocratie » qui maintient Franco au pouvoir, écrase le peuple grec, opprime les esclaves coloniaux et fait couler le sang en Palestine.

Ainsi on ne peut contester le lien évident entre l’assaut révisionniste à l’intérieur du Parti socialiste et la politique poursuivie par ce parti : le refus de l’unité ouvrière, le soutien sans réserves longtemps accordé à de Gaulle (qu’on se rappelle du « Oui-Oui » [au premier référendum sur la constitution]) ; les brevets de républicanisme décernés au M.R.P., le rejet des communistes hors du gouvernement, la tentative de constituer une majorité parlementaire orientée à droite et dont nous serions exclus.

La répudiation du marxisme faciliterait, croit-on, la conjonction du Parti socialiste et du M.R.P. ; et l’avènement de ce travaillisme sans travailleurs-qui hante l’esprit de certains.

La politique de ses principaux dirigeants ne conduit pas seulement le Parti socialiste à sa perte — il est tombé de 4.500.000 à 2.700.000 voix en un an.

Elle met en danger le mouvement ouvrier et la démocratie. Les ouvriers socialistes s’en rendent compte. Ils sont inquiets. Notre devoir de militant est de les aider à voir clair dans cette situation difficile.

Il est de découvrir à leurs yeux les racines idéologiques de la politique erronée de leur parti. Nous devons le faire sans vains éclats de voix, sans vaines récriminations, en camarades et en frères, dont le souci exclusif est de faire progresser la cause commune, la cause des travailleurs, la cause de la France.

Nous devons rappeler nos efforts pour parvenir à l’unité. Et le désintéressement de notre Parti en toutes occasions.

Nous devons rappeler comment nos 186 députés, unanimes, ont porté Léon Blum à la présidence du gouvernement, malgré des préventions trop justifiées et sur lesquelles il n’est pas nécessaire d’insister, et malgré le fait que 20 députés socialistes, trois jours auparavant, avaient refusé de voter pour le candidat communiste.

Nous devons rappeler comment, déjouant les combinaisons des partisans du pouvoir personnel, nous avons porté Vincent Auriol à la présidence de la République.

Nous devons rappeler le concours loyal et sans réserves que nous ayons apporté au pressier gouvernement Ramadier, en taisant nos préférences doctrinales et en défendant la politique déterminée en commun.

Les socialistes de Toulon et de Guéret, et le chef du gouvernement lui-même, n’y contrediront pas.

Nous avons aussi le devoir de mettre en garde les ouvriers socialistes qui, sincèrement, veulent aller à gauche contre la démagogie d’éléments trotskysants, dont certains chassés de nos rangs autrefois.

Ces gens se livrent à un verbiage pseudo-révolutionnaire pour détourner, eux aussi, les ouvriers socialistes du seul chemin qui mène au socialisme : le chemin de l’unité.

L’unité, et encore l’unité, voilà notre loi, à nous communistes. Nous avons l’espoir d’être entendus.

L’unité s’est réalisée dans l’action revendicative, chez les cheminots et dans les services publics, chez les employés de banque et dans les usines métallurgiques. L’unité s’est réalisée dans l’action pour la défense de la République contre les factieux du R.P.F.

Les Comités de la Libération ont repris une vie nouvelle. Des comités de vigilance ont été constitués dans les localités et dans les usines.

L’unité, qui est la condition du salut, doit se faire. L’unité se fera, ce sera la tâche des communiste. après la XIe Congrès de notre Parti.

IV

LES RACINES FRANÇAISES DU MARXISME-LÉNINISME

ET NOTRE DEVOIR DE L’ENRICHIRCe passage est tiré du chapitre sur « Le Parti » où Maurice Thorez rappelle les sources françaises du marxisme-léninisme et justifie théoriquement la conception de la recherche des voies nouvelles conduisant au socialisme.

Le marxisme-léninisme, le matérialisme dialectique est notre boussole.

Il nous permet d’avancer sur un terrain pas toujours commode, sans perdre de vue le but : la totale émancipation de la classe ouvrière dans une France qui ne connaîtra plus la division en classes, l’exploitation du plus grand nombre par la minorité, et dans un monde où toutes les causes d’oppression, de misère, de conflits et de guerre auront disparu parce qu’aura disparu le capitalisme.

Nous savons les racines profondes de notre Parti et de sa doctrine dans l’histoire nationale.

Le communisme est un courant authentique de la pensée française qui procède du matérialisme des philosophes du XVIIIe siècle, et qui, de Babeuf à Cabet, de Saint-Simon et de Fourier à Blanqui, s’est nourri, gonflé, enrichi d’une critique brillante, et à bien des égards toujours actuelle, du système de production capitaliste, et de ses contradictions, de ses iniquités.

Un siècle s’est écoulé depuis qu’Engels constatait que les notions de socialisme et de communisme étalent courantes parmi les travailleurs français.

Il y a soixante-seize années déjà que les ouvriers parisiens firent flotter sur la capitale le drapeau de la Commune.

Le socialisme français, a souligné Lénine, est avec la philosophie allemande et l’économie politique anglaise l’une des trois sources essentielles du marxisme.

En particulier, c’est le communisme français, le déroulement de la lutte des classe en Europe, qu’avaient remarqué Augustin Thierry et Guizot, c’est l’expérience déjà riche alors du mouvement ouvrier dans notre pays, qui ont permis à Marx de mettre en lumière le rôle historique du prolétariat, comme édificateur de la société socialiste.

Nous n’avons pas seulement à défendre ce que le mouvement ouvrier français, fécondé par le matérialisme philosophique français a produit de meilleur : le communisme, élevé au niveau d’une science par Marx.

Nous n’avons pas seulement à défendre le matérialisme dialectique contre ses détracteurs, avoués ou hypocrites, et à mener un combat vigoureux contre tous les aspects de l’idéalisme philosophique, contre toutes les manifestations de l’idéologie réactionnaire.

Nous devons aussi faire progresser la science du communisme, selon la recommandation expresse de Lénine, rappelée opportunément par le camarade Staline, dans sa réponse au professeur Razine :

« Nous ne considérons nullement la théorie de Marx comme quelque chose d’achevé et d’inviolable ; nous sommes persuadés, au contraire, qu’elle a posé seulement la pierre angulaire d’une doctrine que les socialistes doivent pousser dans toutes les directions, s’ils ne veulent pas rester en arrière.

Nous pensons que les socialistes russes ont besoin d’une étude PARTICULIÈRE de la théorie de Marx, car cette théorie ne donne que les directives générales qui s’appliquent en PARTICULIER à l’Angleterre autrement qu’à la France, à la France autrement qu’à l’Allemagne, à l’Allemagne autrement qu’à la Russie. » (Lénine, Marx, Engels, Marxisme. P. 81, Édition de la Bibliothèque marxiste, 1935)

On voit combien nous sommes fidèles à l’esprit du léninisme, quand nous posons devant notre Parti et devant les masses la question de la démocratie nouvelle et des voies différentes qu’il est permis d’envisager dans notre, marche au socialisme. »

Léon Blum répondit de manière furieuse dans Le Populaire, avec un éditorial intitulé « Les excommunications de Maurice Thorez ».

Il est vrai cependant qu’il n’avait qu’à reprendre l’argument de départ du côté socialiste, qui est de dire qu’il n’y a pas lieu d’avoir une idéologie dirigeante, et qu’il faut de toutes façons des tendances.

Tel est le problème : ce sont les bourgeois qui ont compris, mieux que le Parti Communiste Français, la dimension « absolue » du matérialisme dialectique. L’assumer exige un haut niveau idéologique et une ligne d’affrontement révolutionnaire.

C’est pourquoi, dès la mort de Staline, le Parti Communiste Français s’empressera de liquider les exigences idéologiques « absolues ».

Mais dans son éditorial, Léon Blum se moqua aussi de la « rectification » de Maurice Thorez, au sujet du plan Marshall.

C’était politiquement intelligent de sa part de se moquer de l’ambiguïté de Maurice Thorez, très révélatrice justement.

=>Retour au sommaire du dossier sur

Le Parti Communiste Français

au gouvernement avec la bataille du charbon