Muhammad Ali Jinnah était initialement favorable à une jonction des efforts hindous et musulmans, dans le prolongement du pacte de Lucknow initié en 1916.

Il ne participa toutefois qu’à deux des trois conférences ayant respectivement lieu en 1930, 1931 et 1932, décidant alors de passer plusieurs années en Angleterre.

Cette décision ne doit pas surprendre, l’élite musulmane ayant fait le choix de soutenir le Raj, la Grande-Bretagne se montrait particulièrement bienveillante.

De 1924 à 1936 à part en 1933, tous les présidents de la Ligue musulmane ont été nommés chevaliers (Sir Reza Ali en 1924, Muhammad Ali Jinnah en 1925 mais il refusera, Sir Abdur Rahim en 1926, Sir Mohammad Yakub et Sir Muhammad Shafi en 1927, Sir Ali Muhammad Khan en 1928, Sir Mohamed Iqbal en 1930, Sir Zafarullah Khan en 1931, Mian Abdul Aziz et Khan Bahadur Hafiz Hidayat Hussain en 1933, Sir Wazir Hasan en 1936).

Toutefois, le Government of India Act de 1935, qui marquait l’établissement d’une certaine autonomie et d’élections directes, fit que Muhammad Ali Jinnah revint en Inde, reprenant les commandes d’une Ligue musulmane qui s’était assoupie et n’avait plus tenu de congrès depuis 1933, alors que deux factions se faisaient face.

Face au processus d’indépendance qui s’enclenchait, l’élite musulmane ne pouvait pas rester passive et devait se poser comme une sorte d’équivalent pour la population musulmane du Congrès national indien, comme au moment du pacte de Lucknow en 1916.

Ce fut toutefois un échec électoral relatif lors des élections de 1937 : la Ligue musulmane obtint 40 des 119 sièges réservés aux musulmans au Bengale, 2 de 86 au Pendjab, aucune au Sind et dans la province du Nord-Ouest en raison de l’absence de candidats.

Les résultats furent meilleurs par contre dans les régions où les musulmans étaient minoritaires : 29 de 39 en Uttar Pradesh, 20 de 29 à Mumbai, 11 de 28 à Madras.

Au total, cela fit que la Ligue musulmane obtint 109 sièges des 482 destinés aux musulmans, alors que le Congrès national indien avait 707 sièges en tout, dont 25 des sièges réservés aux musulmans.

Les féodaux musulmans ne parvenaient pas à avoir une prise sur la situation et il leur était absolument nécessaire de provoquer une rupture, une cassure, pour apparaître comme la seule solution pour l’ensemble des musulmans.

Cela provoqua une intense polarisation de leur part, avec notamment trois thèmes conducteurs.

La première est ce qui fut appelé le « Wardha Scheme », c’est-à-dire la ligne éducative élaborée par la India National Education Conference en octobre 1937 à partir d’un article de Gandhi dans l’hebdomadaire Harijan, le 31 juillet 1937 : il s’agissait d’instaurer une éducation laïque. C’était considéré comme inacceptable pour des tenants de l’Islam.

Le second reproche portait sur la politique de Vidya Mandir pratiquée dans les provinces contrôlées par le Congrès national indien.

Ces « temples de l’éducation » étaient directement calqués sur le système éducatif hindou, le gurukula. Ce ne pouvait qu’être repoussé pour des musulmans cherchant à activer un fondamentalisme.

Enfin, l’hymne Vande Mataram restait un obstacle identitaire majeur. Cela aurait été reconnaître la majorité hindoue et donc temporiser, remettre en cause la logique de l’Islam exigeant que l’hégémonie lui revienne toujours.

Cela amena le Congrès national indien à considérer toujours plus la Ligue musulmane comme le jouet de la politique extérieure britannique cherchant à « diviser pour régner », ce qui était objectivement vrai.

Inversement, la Ligue musulmane considérait que le Congrès national indien tentait de la phagocyter au nom du combat pour l’indépendance, ce qui était vrai également, dans la mesure où l’arrière-plan féodal – hindou l’emportait tendanciellement sur la dimension démocratique.

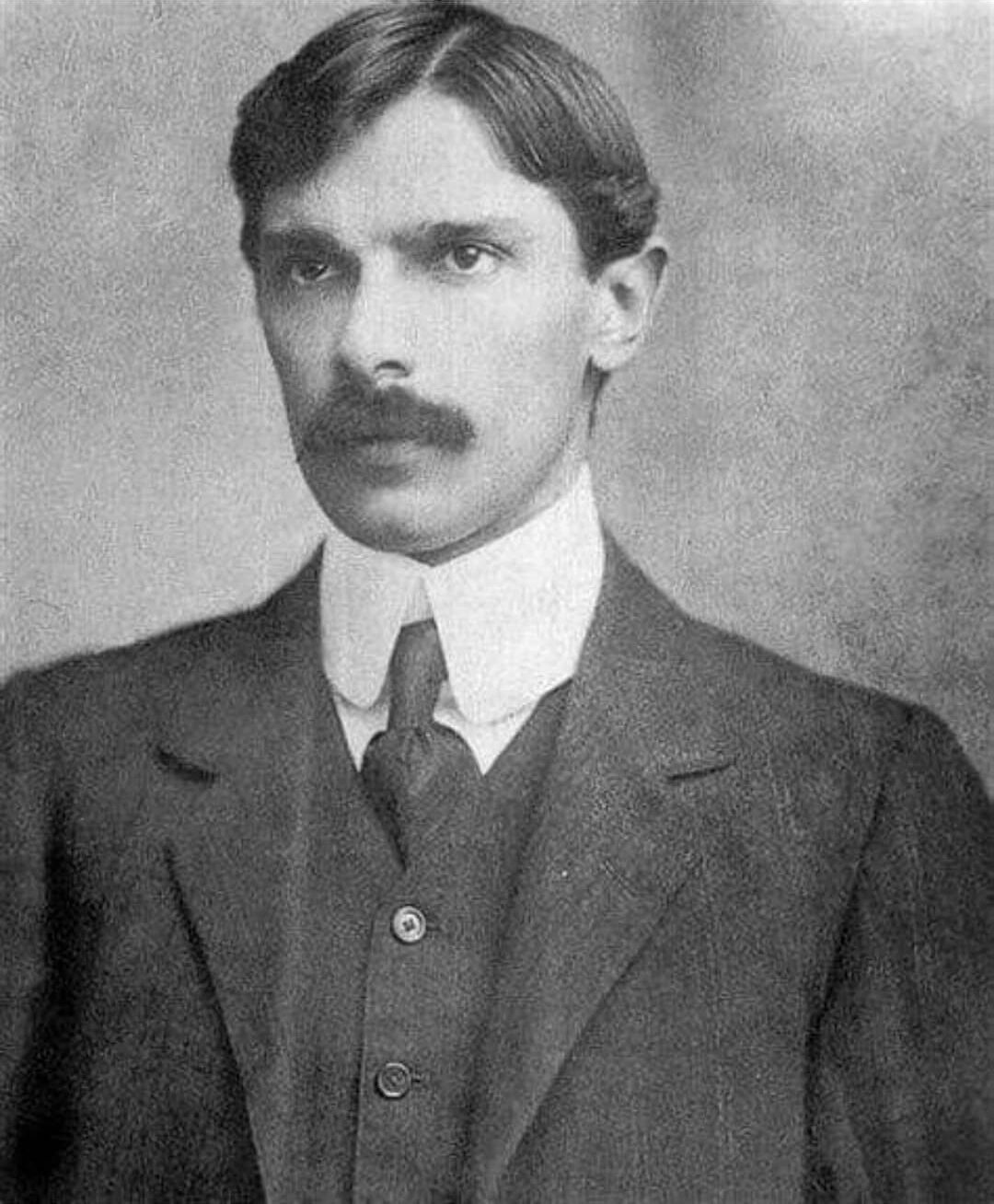

L’élite musulmane fit alors bloc autour de Muhammad Ali Jinnah.

C’est lui qui allait assumer la revendication d’un « Pakistan », alors que paradoxalement il avait été jusqu’au milieu des années 1930 un partisan de l’unité indienne.

Mais c’est qu’il représente les intérêts de la féodalité musulmane et celle-ci comptait conserver ses prérogatives coûte que coûte, et là la situation exigeait de la jouer à quitte ou double de leur point de vue.

Toutes les combinaisons, y compris menant à des désastres humains, étaient acceptables du moment que la féodalité musulmane restait le socle des zones où il y avait des musulmans.

=>Retour au sommaire du dossier sur

La division religieuse forcée :

les exemples du Pakistan et du Bangladesh