Le Parti Communiste Français avait à tout prix tenté de se maintenir au gouvernement et pour cette raison, il avait été débordé par la base.

Le grand symbole avait été la grève aux usines Renault lancée par un petit réseau d’ultra-gauche en avril 1947.

Initialement, le Parti Communiste Français conserve la même ligne, en profitant de sa base populaire.

Le 6 septembre 1947, un million de personnes marchent sur les Champs-Élysées en raison de la crise alimentaire, et le 8, il y a autant de présents à la Fête de L’Humanité à Vincennes.

La résolution du Comité Central de la mi-septembre indique que la ligne de participation au gouvernement n’a pas changé.

« La France porte en elle ses chances de relèvement.

Le Parti Communiste rappelle que son programme d’action gouvernementale, élaboré au Comité Central de Puteaux le 27 novembre 1946, est un programme d’efficacité économique, de consolidation des institutions démocratiques, d’indépendance française et de grandeur nationale. »

Le 2 octobre 1947, le Vél d’Hiv accueille 50 000 personnes pour le meeting de Maurice Thorez et les meetings ont régulièrement une telle participation.

On est, du côté du Parti Communiste Français, dans une sorte de continuité et surtout de volonté de retour au gouvernement.

Le contexte est pourtant explosif.

Il y a des manifestations dans tout le pays en raison de la crise alimentaire, et dans un contexte où l’inflation est de 60 %, les revendications salariales sont systématiques, il y a des grèves significatives, notamment à la SNCF, mais également à EDF, Michelin, Citroën, Peugeot, Berliet.

Se produit alors la grande catastrophe. Aux élections municipales françaises d’octobre 1947, le Rassemblement du peuple français, fondé par Charles de Gaulle quelques mois plus tôt, en avril, obtient 38 % des voix.

Le Parti Communiste Français est lui à 31 % ; il a perdu l’initiative, le bloc anticommuniste est bien formé et le Rassemblement du peuple français est un vecteur agressif de celui-ci.

Il représente une droite populaire, avec des regroupements violents, porteur d’une pression massive en faveur d’un régime dur.

Le Parti Communiste Français souligne cet aspect et y répond au moyen de son traditionnel légitimisme. Il dit notamment à la suite des élections :

« Le Parti Communiste Français apparaît au peuple comme le sûr rempart de la République, comme l’obstacle essentiel à la poursuite d’une politique d’aventure et de catastrophe (…).

Unissons-nous contre les hommes de l’aventure, du coup de force et de la catastrophe.

Vive la France ! Vive la République ! »

Mais le Parti Communiste Français ne fait déjà plus le poids. Le contexte de grèves et de revendications a polarisé les choses, là où lui espérait pouvoir se présenter de manière légitimiste pour une rentrée au gouvernement.

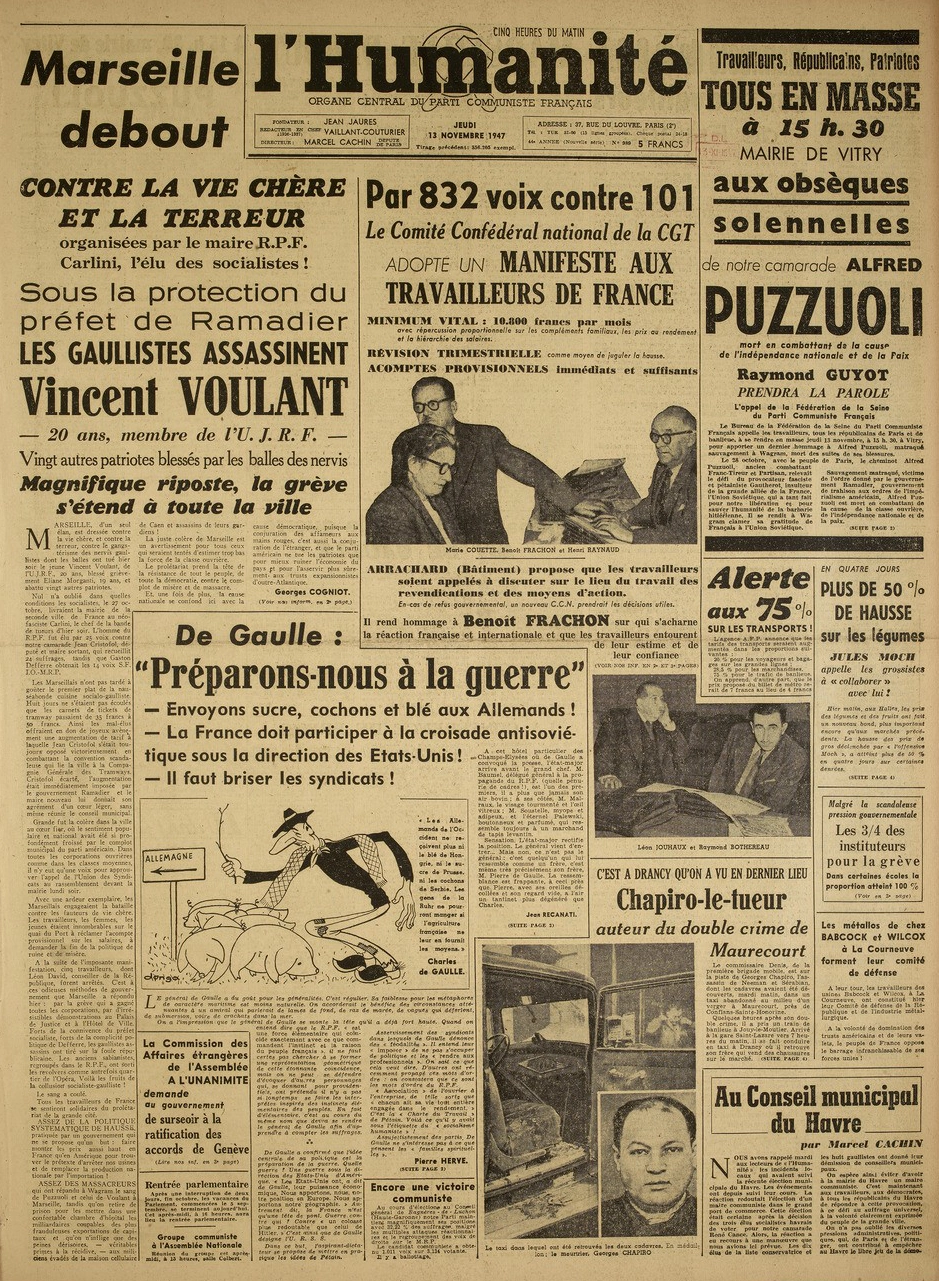

On aboutit alors au drame de Marseille, tout à fait révélateur.

Dans cette ville, la mairie est dans les mains du Rassemblement du peuple français, qui a tissé des liens massifs avec la pègre, notamment le « clan des Guérini ».

Le Parti socialiste-SFIO, avec Gaston Defferre, est lié à la municipalité, par anticommunisme forcené.

Il y a alors une agitation politique importante du Parti Communiste Français, notamment contre la hausse des prix du tramway et les procès contre les militants : les incidents sont très nombreux.

Le 12 novembre 1947, 150 militants de la CGT manifestent contre les liens entre la municipalité et la pègre ; le lieu choisi est le quartier des bars de nuit (« à bas la pègre, et à bas les caïds, les souteneurs, les maquereaux »), liés au marché noir.

Depuis un de ces bars, des tirs les visent ; Vincent Voulant, un ouvrier des Aciéries du Nord de 19 ans, est tué, alors que deux autres militants sont grièvement blessés.

À l’occasion des obsèques de Vincent Voulant, les trois quarts des salariés de la ville sont en grève.

La tension est d’autant plus importante que la police avait tenté de masquer la mort d’un manifestant communiste, Alfred Puzzuoli, un ancien FTP, lors d’une manifestation à Paris, le 29 octobre 1947.

Il faisait partie des 10 000 manifestants qui parvinrent à empêcher un meeting organisé par l’anticommuniste forcené Gustave Gautherot avec des représentants de pays « opprimés par l’URSS ».

Les affrontements entre communistes et policiers furent extrêmement violents, avec plusieurs centaines de blessés.

Alfred Puzzuoli décéda une fois rentré chez lui, ce qui fut le prétexte pour le gouvernement de chercher à étouffer l’affaire.

Ces deux morts restèrent impunies et par la suite le Rassemblement du peuple français tint son premier congrès en avril 1948 à Marseille, ville devenant un bastion anticommuniste.

Gaston Defferre devint le maire socialiste pendant plusieurs décennies et toute la gestion du personnel de la mairie passa sous la coupe de la CGT-Force ouvrière, le syndicat anticommuniste fondé à la fin de l’année 1947.

Car l’anticommunisme devint absolument virulent avec la crise de la fin de l’année 1947.

Les événements à Marseille furent systématiquement présentés par la presse non communiste comme des émeutes, voire l’équivalent d’une tentative d’insurrection.

À partir de 1947, et pendant toute la séquence 1947-1948-1949, pour tout le monde politique bourgeois, le Parti Communiste Français est la cible principale.

La CGT répondit à la situation par une consultation de ses membres.

Le Comité confédéral national de la CGT envoya ainsi, les 12-13 novembre 1947, un questionnaire sur les revendications et les combats à mener, avec des décisions à prendre pour le mois suivant.

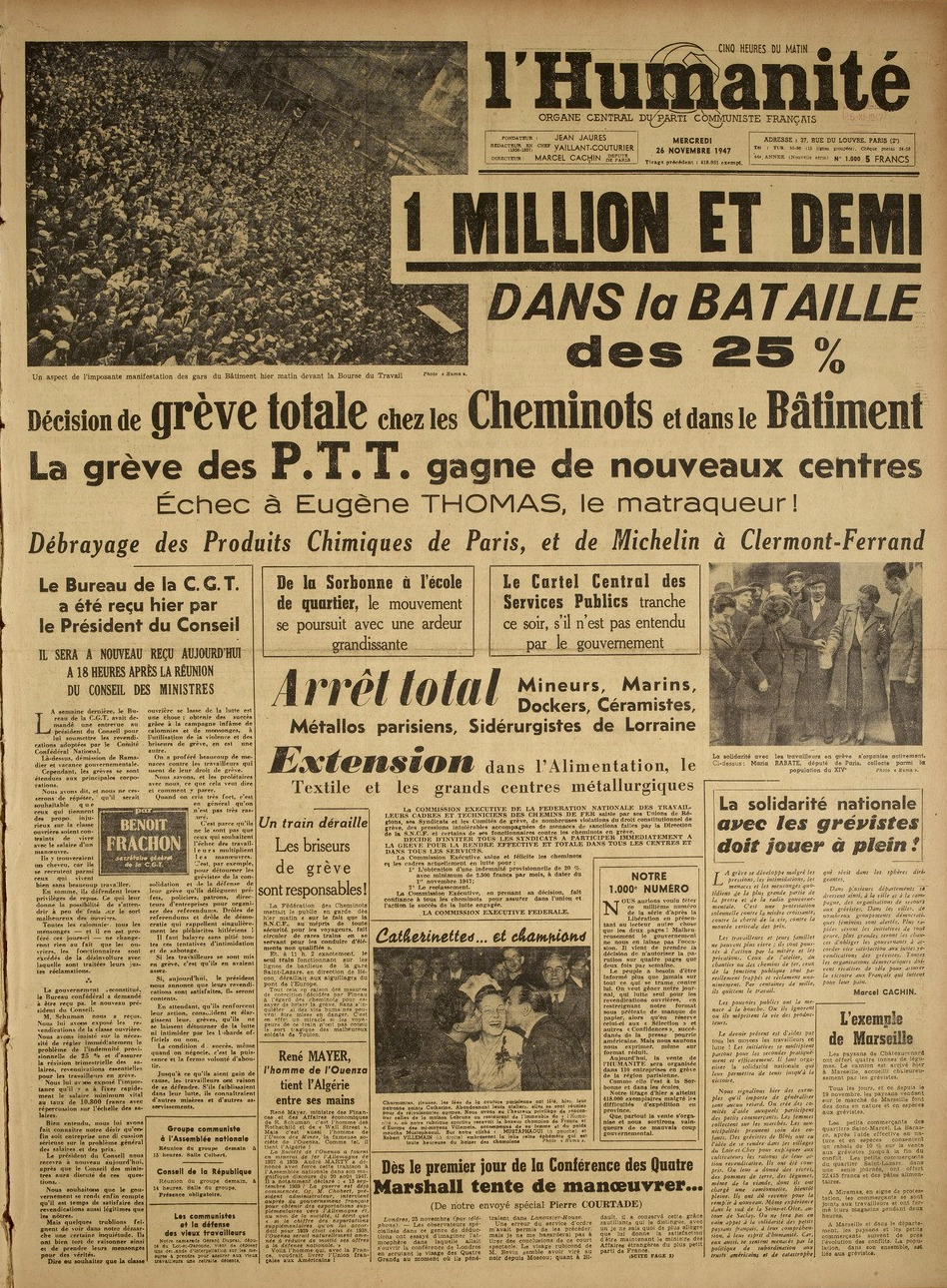

Mais les travailleurs du Pas-de-Calais n’attendirent pas et se lancèrent immédiatement dans la grève, d’abord dans les mines dès le 15 novembre, puis de manière pratiquement générale à la fin du mois.

Les mineurs furent le fer de lance du mouvement, mais on retrouve donc également les entreprises chimiques, métallurgiques, du textile, du bâtiment, de la sucrerie Béghin et des établissements métallurgiques Fourcy.

Ils sont quasi immédiatement rejoints par les cheminots de Marseille, les travailleurs de Renault et de Citroën, puis l’Éducation nationale, le BTP, les métallos, les dockers, et enfin la fonction publique.

En Lorraine, la situation est explosive en particulier ; le Parti Communiste Français n’a cessé de mener la propagande contre les livraisons de sucre en Allemagne dans un contexte de pénurie, et les chargements sont protégés par la police alors qu’il y a de nombreux affrontements, comme à Nancy, Toul et Verdun.

C’en est au point qu’une compagnie d’artillerie avec automitrailleuses vient appuyer les CRS.

La dimension de lutte de classes est évidente et malheur aux non-grévistes, qui se font attaquer violemment, à coup de boulons et de manches de pioche à Longwy, aux usines sidérurgiques de la Chiers et de manière similaire aux Aciéries de Mont-Saint-Martin.

Le régime a de son côté, naturellement, l’objectif de diviser les travailleurs autant que possible. La fin de l’année 1947 va être décisive à ce niveau.

En plus du syndicat catholique CFTC déjà présent, tout ce contexte voit s’unifier les cadres de la CGT favorables à une scission ; épaulés par les socialistes et la CIA, ils formeront rapidement une « CGT–Force ouvrière ».

À Saint-Étienne, la mairie est envahie alors que la police et les CRS sont débordés ; l’armée intervient, mais refuse de tirer et abandonne sur place ses automitrailleuses, qu’elle récupère le lendemain.

La tension monte pareillement chez les cheminots, dans tout le pays, alors que les grévistes sont chassés par la police des gares parisiennes de l’Est et de La Chapelle, ainsi qu’à Rennes, Perpignan, Vierzon, Limoges, Toulouse, Lens, Nice, Montrouge, Villeneuve-Saint-Georges, etc.

Le 22 novembre, il y a un million de grévistes ; le 27 novembre, il y en a deux millions. Le Comité national de grève est officialisé le 26.

Le ministre socialiste du Travail Daniel Mayer entame alors des négociations, sous l’égide du Premier ministre centriste (du MRP) Robert Schuman qui explique à la radio que « la poursuite des grèves serait catastrophique ».

Et au moyen de primes pour tous, d’un salaire minimum garanti revalorisé, et de deux hausses des allocations familiales, la grève est ralentie, puis brisée.

Il faut dire ici que la grève a été dirigée par un Comité national et que les grandes disparités de situation ont mal été comprises, mal synthétisées.

Autrement dit, le caractère national de la grève a été formulé relativement artificiellement, et finalement tout s’est désarticulé en raison de l’État satisfaisant tel ou tel secteur.

Pour cette raison d’ailleurs, la tension reste longtemps présente par endroits : des hôtels de ville sont occupés comme à Béziers, ainsi que des gares comme à Valence où l’armée tire et fait trois morts.

Surtout, il y a de multiples sabotages des voies ferrées et des routes, provoquant déraillements et accidents parfois.

On est ici dans une relative fuite en avant, avec des actions éparpillées de militants hyperactifs et des provocations des troupes du Rassemblement du peuple français.

La répression fut en tout cas très nette, notamment dans les mines avec 100 révocations (et donc perte du logement et de la Sécurité sociale des mines), 1 000 suspensions, 500 déplacements forcés à un autre puits ; à la SNCF il y eut plus d’un millier d’agents frappés par les sanctions.

Il y aura 1 113 arrestations pour entraves à la liberté du travail, 112 pour sabotage, 41 pour violences et voies de fait, 57 pour ports d’arme, 21 pour outrages, avec des condamnations dans l’écrasante majorité des cas.

Le 11 décembre, un autre ouvrier, Sylvain Bettini, un rescapé de Dachau, est tué par la police à Marseille.

Mais, malgré le ralentissement et l’effondrement du mouvement, malgré les succès de la répression, le régime est inquiet.

En effet, les CRS sont en partie issues des milices patriotiques de la Résistance et par conséquent un 1/5 est dissous en 1947 vu l’attitude adoptée.

Il y a en effet jusqu’à des moments de fraternisation, comme à Saint-Étienne, ce qui vaut au quotidien Rouge-Midi de Marseille une perquisition, afin d’empêcher sa parution : ce épisode étant raconté, l’un de ses journalistes étant arrêté pour dix jours.

Il y a également qu’une bonne partie de la police sympathise avec le Parti Communiste Français, ou encore que le régime fait également face au caractère de masse de la révolte, sur tout le territoire.

Il doit notamment utiliser des avions pour déplacer les CRS, par exemple à Clermont-Ferrand.

Le régime a surtout compris que tout recommencerait et a grandement étudié ce qui s’était passé.

=> retour au sommaire du dossier

sur Le Parti Communiste Français

et les trois grèves historiques : 1947, 1948, 1949