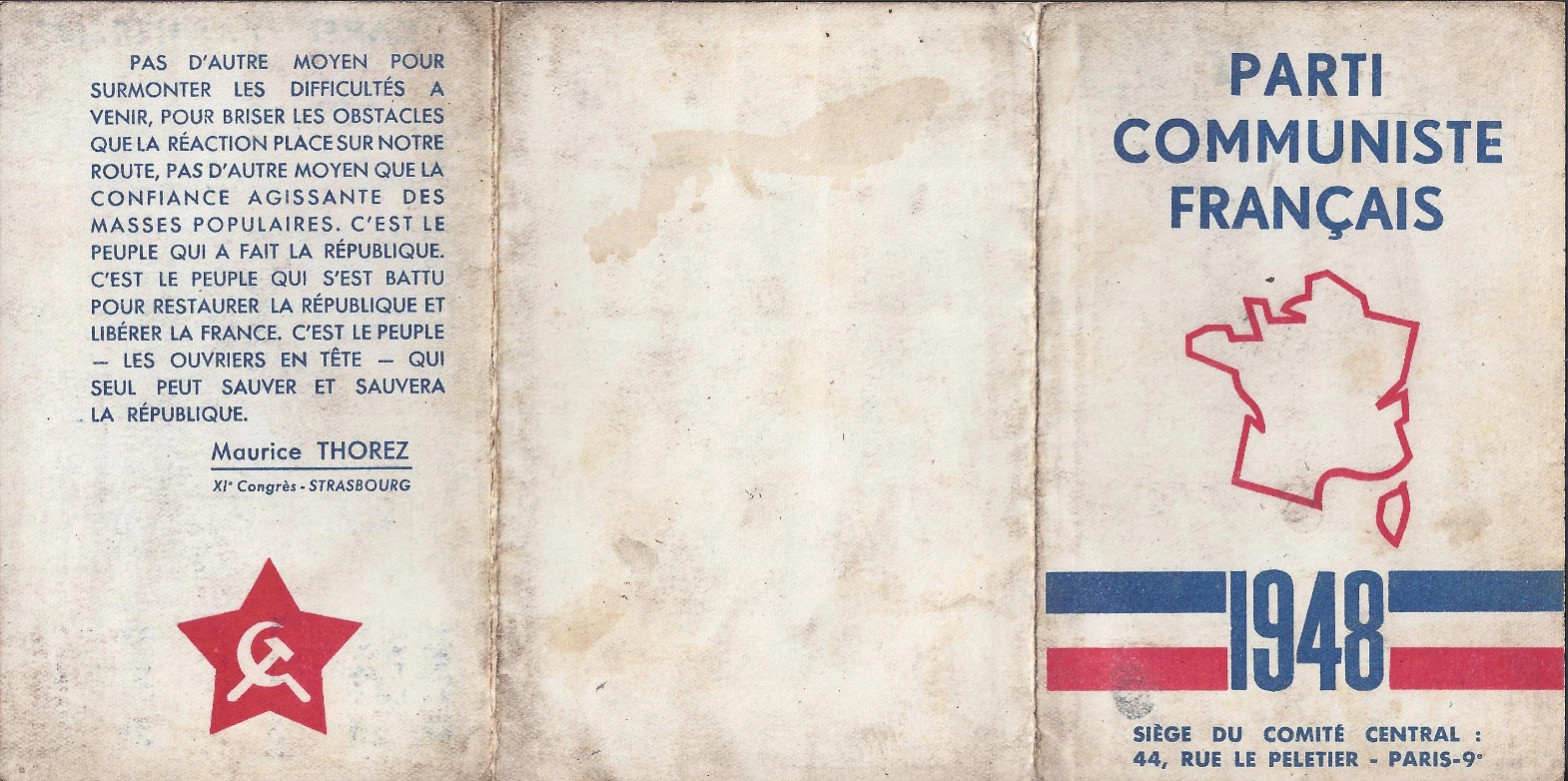

En 1948, le Parti Communiste Français jouait en quelque sorte son va-tout du point de vue de l’exercice du pouvoir.

C’est pour lui l’ultime tentative de s’imposer comme force à la fois gouvernementale et contestataire par la lutte des classes.

La SFIO à sa droite accumulait autour d’elle les forces de gauche opposées à l’URSS et favorables au plan Marshall.

Maurice Thorez comptait quant à lui sur le climat social tendu à l’extrême depuis la fin de l’année 1947 pour apparaître comme le leader de l’unité nationale et du progrès social.

Dans l’immédiat après-guerre, à la tête du « Parti des Fusillés », Maurice Thorez entendait animer la vie politique dans la continuité du Programme du Conseil National de la Résistance.

Le Parti Communiste Français était une force politique incontournable qui dut transformer le pays en l’unifiant autour de lui.

Cette ligne, définie à l’issue du Xe Congrès national de juin 1945, guida ensuite les actions du Parti Communiste Français.

Avec l’exclusion des ministres communistes du gouvernement, en mai 1947, cette ligne fut toutefois brisée.

Rejeté en dehors de l’exécutif, le Parti Communiste Français entendait peser par la gauche sur les gouvernements de la IVe République, parvenir à revenir au centre du jeu.

Les grèves de la fin 1947 furent une tentative de reprendre la main sur le mouvement ouvrier après le coup de force de la SFIO et de l’ultra-gauche du printemps 1947.

Mais le mouvement fit long feu par manque de préparation politique.

L’incohérence se situait au niveau suivant.

Durant la séquence qui s’ouvrit après les grèves de 1947 et le XIe congrès, le Parti Communiste Français chercha à s’imposer comme étant la force politique progressiste capable de dépasser l’instabilité, d’unir « le peuple » et de guider la république française vers le progrès social.

Dans ce large dessein, il y avait une place pour les mineurs et il fallait alors tout à la fois défendre la production des mines nationales et encourager la grève.

Le Parti Communiste Français se révéla incapable de résoudre cette contradiction entre son rôle réel et son rôle souhaité, entre le cadre républicain bourgeois et la révolution socialiste.

Il faut ici revenir un peu en arrière et voir l’importance des mines. Le charbon était une ressource décisive pour l’économie du pays.

Dans ce cadre, la stratégie de recapitalisation des mines était une des œuvres phares du PCF du temps où il était le parti de gouvernement.

Le bon fonctionnement des houillères nationales s’avérait par conséquent indispensable à tout retour au pouvoir souhaité par le PCF.

Le 11 décembre 1945, le député communiste du Nord Henri Martel avait présenté la proposition de loi tendant à la nationalisation de toutes les mines, minières, usines et entreprises annexes des mines.

Cette loi, publiée le 17 mai 1946, avait entraîné la nationalisation des houillères, en créant un groupe industriel public nommé Charbonnages de France.

Ceci avait achevé, dans les bassins miniers, le mouvement de sanctions économiques initié dès la libération, dans le cadre des mesures d’épuration et de redressement de l’économie.

Il convient néanmoins de relativiser l’aspect « épuration » des mesures de nationalisation des mines.

En effet, les propriétaires des compagnies ne furent pas sèchement expropriés.

Entre 1944 et 1946, les exploitants des houillères perçurent de l’État une allocation mensuelle de 8 francs par tonne de houille extraite mensuellement et en moyenne pendant les années 1938 et 1939.

Rien que pour les mines du Nord-Pas-de-Calais, cette allocation représentait la somme de 238 millions de francs par an.

Refusant de sortir du cadre bourgeois, le PCF se trouvait tenu aux règles de la gestion capitaliste.

Il fut condamné à la fuite en avant : démontrer qu’une entreprise dont l’actionnaire unique est l’État peut être compétitive sur un marché concurrentiel. La production de charbon devait donc être conséquente avec des coûts modérés.

Or, les problèmes de rentabilité se multipliaient.

En juin 1946, le prix de revient à la tonne de charbon « tout-venant » était le triple de celui de 1944.

Les coûts de main-d’œuvre constituaient 67 % du prix de revient, contre 19 % pour les fournitures.

En juin 1947, les Charbonnages avouaient un déficit de 13 milliards de francs. En 1948, le prix de vente de la tonne de « tout-venant » était deux fois supérieur à celui de 1946.

Le charbon de France ne pouvait faire face à la concurrence américaine et allemande.

Inversement, les revendications salariales étaient importantes chez les mineurs. Depuis la libération, le salaire des ouvriers mineurs était resté inférieur à ceux des autres branches professionnelles.

En août 1946, le conseil d’administration des charbonnages, largement sous l’influence du PCF, estima que, les objectifs de la production étant atteints, il était possible d’accorder une majoration des salaires de 30 %.

La grève de l’automne 1948 rassembla les mineurs autour d’une revendication salariale centrale : la fixation du montant du salaire de base à 14 500 francs.

Le soutien au mouvement de revendication d’augmentation générale des salaires ouvriers était un marqueur idéologique du PCF.

Il faut noter ici que c’est une erreur historique, car c’est au syndicat de s’occuper de cela.

Le Parti pose le cadre politique pour la victoire des revendications, mais il ne joue pas le rôle du syndicat ; le syndicat est subordonné, mais il a une activité spécifique.

Malheureusement, avec Maurice Thorez, le Parti Communiste Français est une sorte de parti syndicaliste.

Il prenait son rôle très à cœur ; en 1946 déjà, alors que le PCF était présent au gouvernement, il s’opposa à la politique de blocage des prix et des salaires, en appui aux revendications de la CGT.

Dans un important fascicule présentant les rapports du comité central pour son XIe congrès de 1947, le Bureau politique énonce ainsi au chapitre des prix et salaires :

« Comme en juin 1946, seul le Parti Communiste soutint avec énergie la revendication de la CGT pour l’application du minimum vital.

La loi du 31 mars 1947 et l’arrêté d’application du 6 avril 1947, en accordant une substantielle augmentation pour tous les salaires inférieurs à 7 000 francs, a permis d’améliorer sensiblement les conditions de vie des travailleurs. »

Un autre aspect est que le Parti Communiste Français avait l’obsession de la massification et il avait retenu la leçon des grèves des usines Renault d’avril 1947, où il avait été débordé par un petit réseau d’ultra-gauche.

Maurice Thorez n’a cessé de souligner l’importance de la massification. Au congrès de 1947, en évoquant la Pologne, la Bulgarie et la Tchécoslovaquie, le comité central énonça que :

« Ce qui se passe dans d’autres pays, en Europe centrale notamment, ne peut pas ne pas retenir notre attention. C’est par centaines de milliers, voire par millions, que nos Partis frères comptent leurs adhérents ».

Et le Parti Communiste Français, pourtant dans un contexte totalement différent puisque agissant dans le capitalisme, devrait faire de même.

« Les grands succès déjà obtenus par notre Parti en France nous permettent de penser que nous pouvons, que nous devons trouver dans les conditions propres à notre pays, un développement encore plus impétueux de nos effectifs, de notre capacité d’organisation et de notre activité. »

Dans cette optique, les bassins miniers apparaissaient comme des bastions électoraux. En effet, si l’on observe les résultats aux élections qui précédèrent la grève de 1948, à savoir les élections législatives de novembre 1946, le Parti Communiste Français fit un score de 28,2 % au niveau national.

Il apparaissait comme la première force politique de gauche (la SFIO était à 17,8%), mais aussi comme la première force politique du pays (le MRP était à 25,9%).

Or, les résultats du Parti Communiste Français dans les départements miniers étaient largement supérieurs à la moyenne nationale :

– Pas-de-Calais : 31,2 % ;

– Nord : 28,7 % ;

– Gard : 37,4 % ;

– Saône-et-Loire : 32,4 %.

L’influence politique des mineurs débordait des bassins d’emploi pour grossir largement les suffrages au-dehors.

Maurice Thorez vient de cet environnement et on peut dire ici que, si dans les années 1920 et 1930, c’est la région parisienne qui porte le Parti Communiste Français, à partir des années 1930-1940, c’est le Nord-Pas-de-Calais qui définit le style de travail et les mentalités.

=> retour au sommaire du dossier

sur Le Parti Communiste Français

et les trois grèves historiques : 1947, 1948, 1949