Lors de la Conférence fédérale de la Seine du Parti Communiste Français, début février 1949, Maurice Thorez pose que :

« La question décisive de l’heure, c’est la question de la paix. »

Lors de la session du Comité Central quelques semaines plus tard, Maurice Thorez lance un appel :

« Luttons au premier rang des combattants de la paix. »

Immédiatement dans la foulée, il tient un discours à l’Assemblée nationale :

« En appelant à l’union et à l’action pour sauver la paix, nous sommes dans la pure tradition du mouvement ouvrier français et international. »

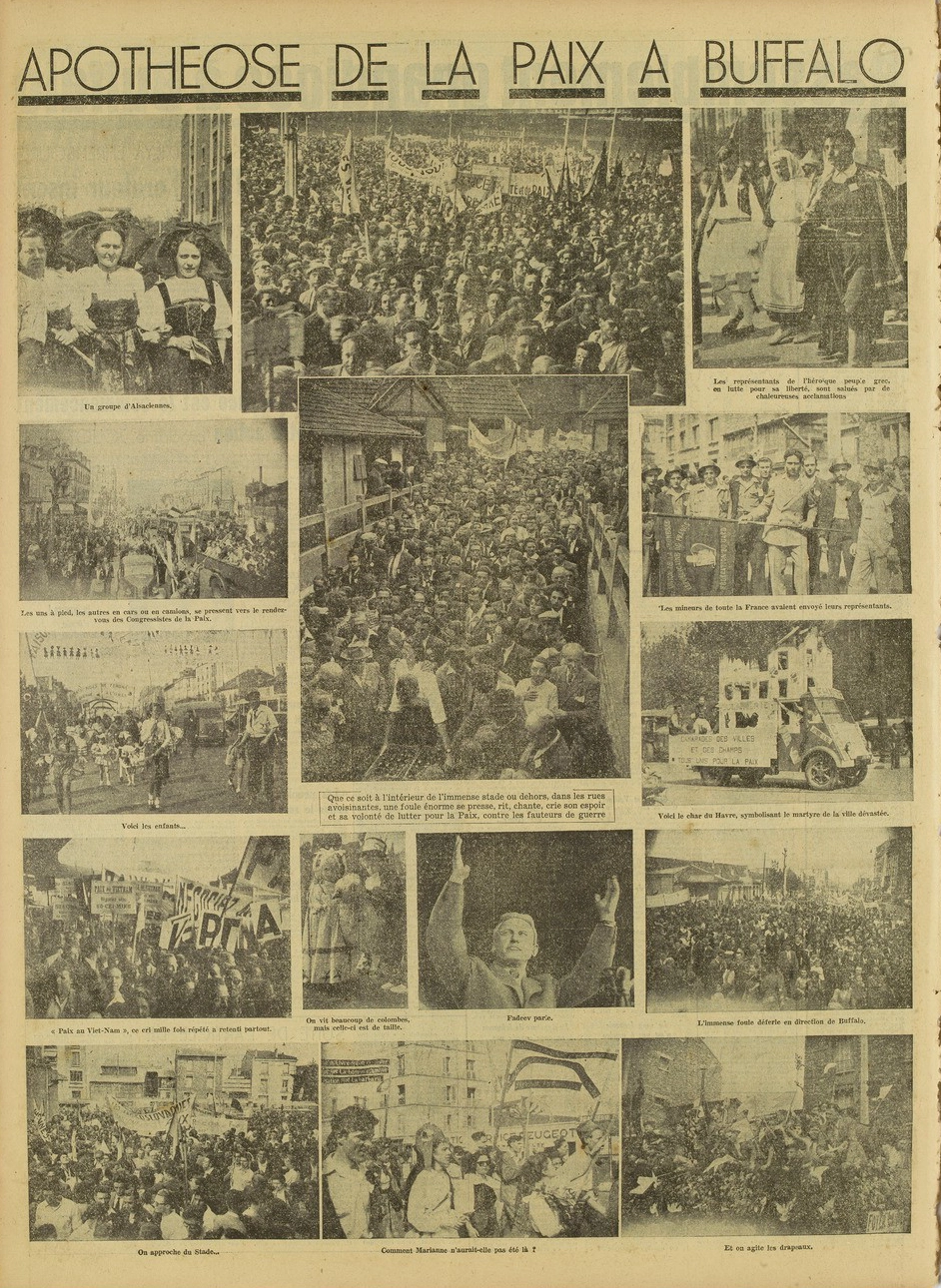

S’ensuit un grand meeting au Vél d’Hiv, avec 50 000 personnes, le 2 mars 1949, puis un vaste rassemblement au Buffalo le 6 mars.

Entre-temps, la France participe à la fondation, le 4 avril 1949, de l’Organisation du traité de l’atlantique nord (Otan) avec la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni et bien sûr les États-Unis qui dirigent cette structure dont ils sont à l’origine.

Il y a alors une « conférence nationale » du Parti Communiste Français, qui se tient à Montreuil en banlieue parisienne les 9 et 10 avril 1949. Maurice Thorez tient un discours, intitulé « Partisans de la paix, unissons-nous ! ».

Cette fois, Maurice Thorez assume, contrairement à sa position louvoyante précédente : le plan Marshall tend à la colonisation de la France. L’Otan, c’est la guerre et il faut tout faire pour la paix. Il faut l’union de tous ceux qui ne veulent pas la guerre.

On retrouve, bien évidemment, le principe de Maurice Thorez : appeler à l’union, être le plus légitime possible.

Il est d’ailleurs bien évidemment souligné que l’unité est la préoccupation première du Parti Communiste Français, qu’il ne faut pas de sectarisme, etc.

Voici la conclusion de la résolution, approuvée par le Comité central.

« Camarades communistes, fidèles aux enseignements de notre maître en socialisme, Staline, déployons largement le drapeau de l’unité de lutte de la classe ouvrière, unissons toutes les forces de démocratie, de progrès et de paix.

Luttons à la tête des masses populaires pour épargner à la France le sort terrible que lui préparent les agresseurs impérialistes.

Luttons pour ouvrir la voie dans notre pays à l’instauration d’un GOUVERNEMENT D’UNION DÉMOCRATIQUE qui mettra en œuvre une politique d’indépendance nationale et assurer aux Françaises et aux Français le pain, la liberté, la paix.

En unissant dans un même combat toutes les forces ouvrières et progressives, notre Parti contribuera puissamment, aux côtés des partisans de la paix de tous les pays, à faire échec aux plans des fauteurs de guerre dont la défaite sera une victoire riche d’avenir pour la classe ouvrière, pour les masses paysannes, pour notre peuple, pour la France, pour la grande cause du Socialisme. »

C’est là où on retrouve le Congrès mondial des partisans de la paix, à Paris, qui se tient à la salle Pleyel sauf pour sa clôture avec un meeting au Buffalo. Il a toutefois un équivalent à Prague, car l’État français s’oppose à l’obtention de visas par les délégués d’Europe de l’Est.

On est ici dans une séquence qui va du 20 au 24 avril 1949 ; le film La bataille pour la vie présente la tenue parallèle des deux congrès, son réalisateur Louis Daquin étant également à l’origine la même année Le Point du jour, qui a comme arrière-plan la grève des mineurs de 1948.

Le Congrès est une modification du Mouvement de la paix, fondé en 1947.

À sa fondation, ce mouvement entendait célébrer l’esprit de la Résistance, contribuer au climat moral, rejeter les valeurs fascistes et la dictature, célébrer la République.

Trois résistants compagnons de route du Parti Communiste Français en forment le noyau dur : Yves Farge, Jean Cassou et Henri Manhès.

Il y a une évolution dès l’année suivante, avec la mise en place des Assises du peuple français pour la paix et la liberté, les 27 et 28 novembre 1948 à Paris. On passe alors à la protestation contre le réarmement allemand et l’existence des bombes atomiques.

La tenue d’un Congrès des peuples pour la paix, en Pologne à Wroclaw, du 25 au 28 août 1948, produit alors la mise en place du Bureau international de liaison des intellectuels pour la paix.

C’est lui qui appelle à un Congrès mondial des partisans de la paix.

Parmi les figures présentes au congrès à Paris, on peut mentionner le physicien français Frédéric Joliot-Curie, le physicien britannique John Desmond Bernal, l’architecte libanais Antoine Tabet, le militant anticolonial Gabriel d’Arboussier, le poète chilien Pablo Neruda, l’écrivain brésilien Jorge Amado, l’avocat mexicain Narcisso Bassols, le socialiste italien Pietro Nenni, l’écrivain français Vercors, le peintre australien Noel Counihan, l’acteur américain Paul Robeson, l’intellectuel cubain Juan Marinello, le docteur indonésien Sunan Hanzah, l’écrivain soviétique Ilya Ehrenbourg, la médecin italienne Laura Weiss, l’écrivain américain Howard Fast.

On doit bien noter la place centrale de la France dans le processus.

Le symbole du Congrès est la colombe de la paix dessinée par Pablo Picasso, membre du Parti Communiste Français.

Or, la peinture de ce dernier est par définition rejetée en URSS, car non conforme aux principes du réalisme socialiste.

D’ailleurs, à la suite de la mort de Staline, le révisionnisme orchestra une immense exposition Picasso à Moscou en 1956.

Il y a donc ici un vaste compromis, ou du moins une convergence pragmatique. Les positions du Parti Communiste Français sont clairement opportunistes, il se soumet à la République, il n’a aucune perspective insurrectionnelle.

Mais comme il est puissant numériquement et culturellement dans une France qui est le seul pays occidental à pouvoir disposer d’une réelle indépendance vis-à-vis de la superpuissance américaine, il y a une forme d’immense tolérance, voire d’abandon à son égard de la part de l’URSS.

Tout passe ici par Louis Aragon. Carriériste, celui-ci s’est placé au centre de tout un milieu artistico-littéraire bourgeois qui sympathise avec le Parti Communiste Français, naturellement principalement à Paris.

Louis Aragon arrondit toujours les angles, efface les aspérités, empêche les conflits.

C’est ce qui avait permis l’adhésion de Pablo Picasso au Parti Communiste Français ; Louis Aragon l’accueillit avec Paul Eluard, mais également l’un des principaux artisans de la Résistance Pierre Villon, ainsi que Marcel Cachin et Jacques Duclos.

Les tensions iront cependant en grandissant et Pablo Picasso sera poussé à se prononcer plus pour la paix qu’autre chose ; il réalisera ainsi avec Paul Eluard une œuvre très chère, Le visage de la Paix, dont les bénéfices iront au Parti.

Louis Aragon se plaça évidemment aussi au cœur du Congrès pour la paix, qui se veut surtout intellectuel et humaniste. 20 numéros d’une revue, Les Partisans de la Paix, sont publiés d’août 1949 à novembre 1950.

Le 5 septembre, un million de personnes se rassemblèrent pour la paix à Vincennes en banlieue parisienne, et le 2 octobre il y a des manifestations pour la paix dans toute la France.

S’ensuit une grande grève nationale le 25 novembre, alors que les dockers prennent le relais des mineurs.

=> retour au dossier sur Le Parti Communiste Français

et les trois grèves historiques : 1947, 1948, 1949