La grande polémique sino-soviétique eut un impact significatif au Pérou, où la majeure partie du Parti choisit de s’aligner sur la critique anti-révisionniste réalisée par le Parti Communiste de Chine.

Elle s’organisa en 1964 comme Partido Comunista del Perú, avec comme organe de presseBandera Roja (Drapeau rouge), tandis que, de leur côté, les révisionnistes publiaient Unidad.

On lit dans Bandera Roja, publié à partir de 1963, que le Partido Comunista del Perú se situe naturellement dans la continuité de José Carlos Mariátegui.

En mars 1966, dans l’article « Le P.C.P. sur le chemin de Mariátegui », il est spécifié que :

« José Carlos Mariátegui, maître et grand fondateur du Parti, fut sans l’ombre d’un doute un marxiste brillant et conséquent. Sa vie et son œuvre en sont des preuves évidentes.

Personne avant, ni même aujourd’hui, n’a analysé avec une telle profondeur et de manière magistrale la société péruvienne, et ainsi Mariátegui armé du marxisme-léninisme nous livre la première vision interprétative de notre réalité et du processus de notre révolution (…).

Notre Parti reprend la ligne marxiste-léniniste que lui a imprimée son fondateur : José Carlos Mariátegui, et signale la reprise du chemin que jamais nous ne devons abandonner. »

Cependant, le dirigeant du Partido Comunista del Perú – Bandera Roja, Saturnino Paredes, n’avait compris que de manière très partielle la dénonciation du révisionnisme ; il s’associera d’ailleurs par la suite à l’Albanie d’Enver Hoxha, transformant une fraction du Parti en Partido Comunista Peruano (Marxista-Leninista).

Deux autres fractions majeures existaient alors, prenant leur indépendance en 1969.

La première forma le Partido Comunista del Perú – Patria Roja, qui se voulait anti-« dogmatique », un prétexte pour l’opportunisme généralisé.

La seconde consista en la réelle tendance de gauche, portée par la fracción roja mise en place dans la région d’Ayacucho par Abimael Guzmán Reynoso, né en 1934.

On lit dans Bandera Roja publié par la fraction rouge, dans l’éditorial de janvier-février 1969 intitulé « Reconstruire le Parti pour la Guerre Populaire en se fondant sur Mao, Mariátegui et la Ve Conférence » :

« La situation est excellente.

L’impérialisme yankee, le révisionnisme soviétique et tous les autres réactionnaires marchent à leur fin en désespérés à l’agonie, pendant que les peuples révolutionnaires en ascension s’orientent par le marxisme-léninisme actuel, la pensée Mao Zedong, garantissant leur triomphe.

Cela montre que le problème du pouvoir, le problème central de toute révolution, est chaque jour plus péremptoire et urgent, étant une unique clef : la guerre populaire. »

Cette fraction rouge mit en place un Comité Régional José Carlos Mariátegui en 1970, systématisant l’étude du travail de ce dernier. Dans son document de 1972 « Apprenons de Mariátegui et suivons son chemin », on lit :

« Le marxisme-léninisme est une vérité universelle, les lois générales extraites de l’expérience de plus de cent ans de lutte de la classe ouvrière internationale, une expérience systématisée et élevée au rang de théorie par les grands dirigeants du prolétariat : Marx, Engels, Lénine, Staline et Mao Zedong.

Mais si cette vérité incontestable est indispensable, elle ne suffit pas à elle seule à comprendre l’essence d’un processus révolutionnaire concret et à le mener au triomphe ; pour mener une révolution concrète, il est nécessaire d’en découvrir les lois concrètes, qui, bien qu’elles s’ajustent aux lois universelles, sont des spécifications qui ne peuvent être ignorées sous peine de faire échouer la révolution.

Le grand Lénine a dit aux révolutionnaires de l’Orient qu’ils avaient une tâche à accomplir s’ils voulaient faire la révolution : découvrir les lois de la révolution dans les pays arriérés ; Lénine enseignait que le marxisme avait établi les lois du processus révolutionnaire en particulier dans les sociétés capitalistes, mais qu’il fallait encore les fixer pour les pays assujettis à l’oppression impérialiste et sur les bases desquels avaient survécu des systèmes féodaux, et qu’une telle tâche s’avérait indispensable pour le développement révolutionnaire dans les pays arriérés, tâche que seulement peut accomplir ses prolétaires révolutionnaires et dans laquelle personne ne pouvait les remplacer.

Les marxistes des pays arriérés se sont adaptés à cet enseignement, travail qui a porté ses fruits et brille aujourd’hui comme une nouvelle étape de la conception du prolétariat dans Mao Zedong ; marxisme-léninisme pensée Mao Zedong, et qui dans notre pays a mûri dans le CHEMIN DE MARIÁTEGUI qui continue de guider les prolétaires révolutionnaires péruviens et illumine le sentier combattant de l’Amérique latine.

Fidèle au mandat de Lénine, Mariátegui a fusionné la vérité universelle du marxisme-léninisme avec les conditions concrètes, spécifiques au processus révolutionnaire péruvien ; adhérant fermement à la « méthode marxiste », il a analysé notre société, l’a définie, a établi ses lois et a prévu son développement.

Son résultat est le CHEMIN DE MARIÁTEGUI, unique voie révolutionnaire et tâche toujours en suspens qui ne peut en aucun cas être confondue avec le mouvement contre-révolutionnaire fasciste dont souffre aujourd’hui notre peuple.

Mariátegui a révélé le caractère semi-féodal et semi-colonial de la société péruvienne, soulignant qu’avec le développement du capitalisme, notre assujettissement s’accentuerait, car à l’époque de l’impérialisme, il n’y avait pas de place pour un développement capitaliste indépendant.

Il a souligné le caractère national-démocratique de la révolution, indiquant que ce n’est qu’une fois l’exploitation féodale et impérialiste brisée et écrasée que la révolution socialiste pourrait commencer.

Il a enseigné le rôle principal de la paysannerie à notre époque, un rôle qu’elle pouvait jouer grâce à l’émergence et au développement de la classe ouvrière péruvienne, seule capable de mener la révolution dans le pays.

Il a indiqué que la petite-bourgeoisie ne pouvait mener la nation qu’à une ivresse nationaliste, mais non à la libération, et que la bourgeoisie nationale n’affichait une position anti-impérialiste que face à l’agression armée directe de l’impérialisme.

Il a souligné que la révolution ne pouvait être menée que par un Parti communiste s’appuyant sur une base sociale d’ouvriers et de paysans et adhérant fermement au marxisme-léninisme.

Il a affirmé la nécessité d’un Front unique anti-impérialiste et anti-féodal, basé sur une alliance ouvrière-paysanne, dans lequel la petite bourgeoisie et la bourgeoisie nationale feraient partie tant qu’elles accepteraient l’hégémonie du prolétariat.

Il a soutenu la nécessité de mobiliser, d’organiser et d’armer les masses populaires ; que plus qu’un programme, le peuple a besoin d’armes pour conquérir ses droits et les défendre, que les masses ont besoin d’armes pour la lutte, la lutte insurrectionnelle devrait descendre des Andes : de la campagne à la ville par la violence des masses, par la guerre populaire.

C’est le résultat que Mariátegui a trouvé de l’application du marxisme-léninisme aux conditions concrètes du pays et de l’Amérique latine ; c’est la CHEMIN DE MARIÁTEGUI DONT LA VALIDITÉ EST PLEINEMENT EN VIGUEUR, AUQUEL ONT FERMEMENT ADHÉRÉ LES RÉVOLUTIONNAIRES PÉRUVIENS , ET PLUS ENCORE LES RÉVOLUTIONNAIRES PÉRUVIENS QUI LUTTENT SOUS LES DRAPEAU DU MARXISME-LÉNINISME PENSÉE MAO ZEDONG. »

Une grande bataille interne fut menée dans le Front Étudiant, conquis politiquement entre 1963 et 1966.

Furent mis en avant des fronts comme la Federación de Barrios de Ayacucho (Fédération des quartiers d’Ayacucho), le Frente de Defensa del Pueblo (Front de défense du peuple) et la Federación Provincial de Campesinos de Huamanga (Fédération provinciale des paysans de Huamanga).

L’Université de la province de Huamanga devint un bastion du mouvement et fut le lieu des réunions du Centro de Trabajo Intelectual Mariátegui (Centre du travail intellectuel Mariátegui) en 1971 et 1972.

Alors que les étudiants du mouvement devenaient des professeurs des écoles notamment dans la région d’Ayacucho, d’autres structures furent fondées : le Movimiento Clasista Barrial (Mouvement de classe des quartiers), le Movimiento Femenino Popular (Mouvement féminin populaire), le Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas (Mouvement des ouvriers et des travailleurs de classe), le Movimiento de Campesinos Pobres (Mouvement des paysans pauvres).

La systématisation des organismes générés fut décidée à la troisième session du Comité Central en 1973 ; leur première caractéristique était définie comme « avoir adhéré à Mariátegui, c’est-à-dire qu’ils ont adopté la ligne du parti ».

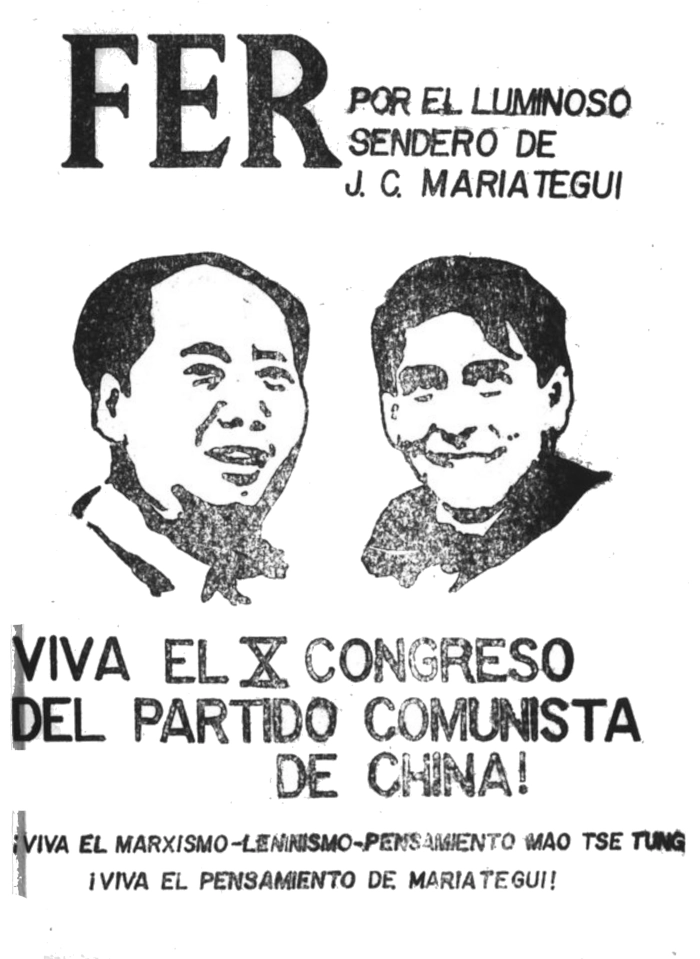

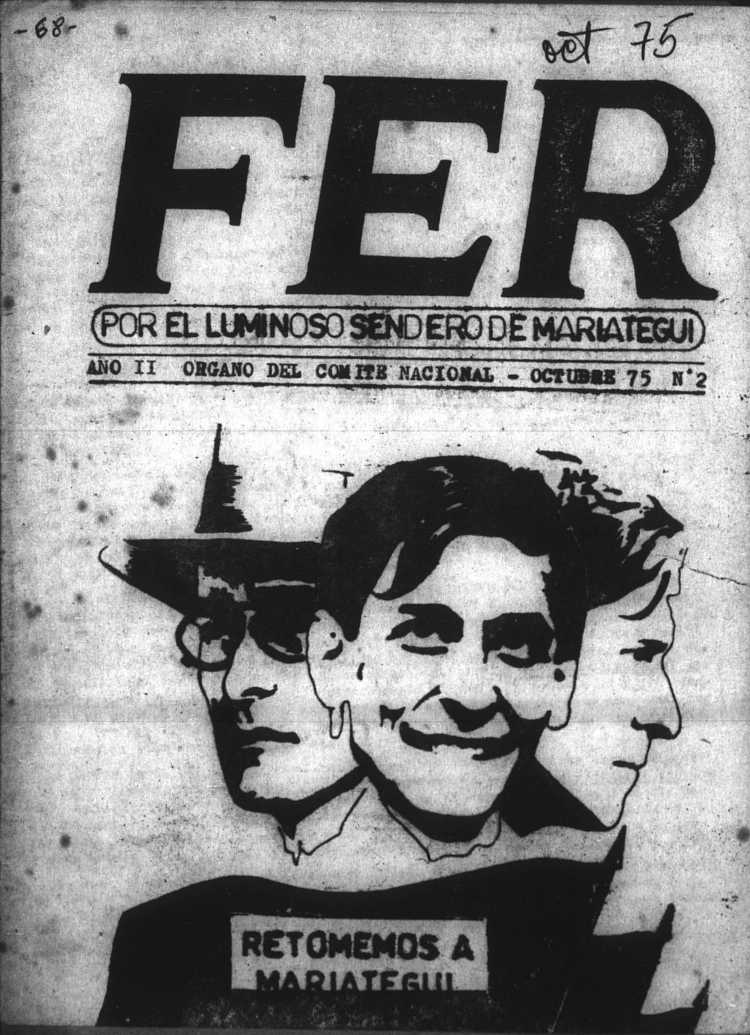

C’est la raison pour laquelle le Frente Estudiantil Revolucionario (Front Étudiant Révolutionnaire) constitué en 1973 avait comme mot d’ordre Por el sendero luminoso de Mariátegui, c’est-à-dire « pour / par le sentier lumineux de Mariátegui ».

Le Frente Estudiantil Revolucionario explique dans son manifeste de 1973 :

« Avec la proposition de servir la reconstitution du FER en tant qu’organisation pleinement identifiée aux luttes populaires que dirige le prolétariat pour la Révolution nationale démocratique, le Front étudiant révolutionnaire « Pour le Sentier lumineux de Mariátegui » a émergé au niveau national.

Ce fut une étape décisive dans la lutte entre deux lignes qui, ascendantes, a débuté dès sa constitution.

En définissant des camps face à une série de variantes opportunistes, il a été possible d’exprimer la définition du FER comme une organisation classiste de masse qui adhère à la Pensée de Mariátegui. »

Cette Fédération se définit ainsi comme l’union organique de « ceux d’entre nous qui adhèrent pleinement et inconditionnellement à la pensée de Mariátegui ».

Une publication de cette Fédération donne la définition suivante du cadre idéologique de cette « pensée de Mariátegui ».

On aura compris que celle-ci est posée comme équivalent péruvien de la « pensée Mao Zedong » qui existe en Chine.

Telle est l’initiative d’Abimael Guzmán Reynoso, dit Gonzalo : il faut une compréhension de la réalité historique nationale en transformation.

Et les Péruviens profitent de José Carlos Mariátegui, qui a fait pour le Pérou la même chose que Mao Zedong en Chine : José Carlos Mariátegui a pareillement analysé le pays, fondé le Parti, posé les jalons de la révolution.

Voici ce qu’on lit dans « Mariátegui en les drapeaux de la Révolution Péruvienne ».

On remarquera que les Andes sont présentées comme le centre névralgique de la révolution.

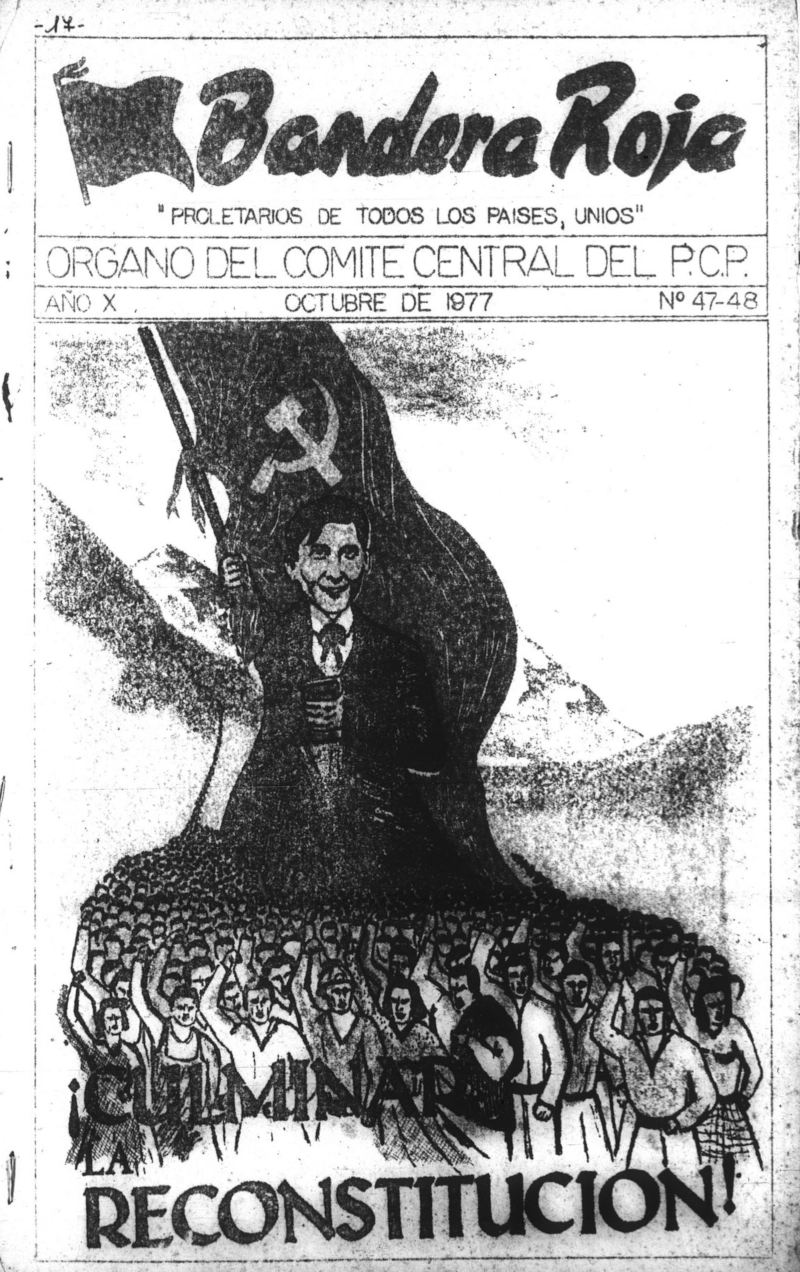

Cela sera toujours affirmé par le Parti Communiste du Pérou, et l’iconographie produite reprendra de manière très régulière les codes relevant de la culture des Indiens.

Il n’y aura par contre jamais aucun indigénisme ou une expression séparatiste quelconque.

« D’une analyse scientifique « conforme à la méthode marxiste » de la réalité péruvienne dérive sa constatation que la société péruvienne est de nature semi-coloniale et semi-féodale.

Il souligna également qu’à mesure que le capitalisme se développe, grandit notre asservissement, car à l’ère de l’impérialisme, il n’y avait pas de place pour un développement capitaliste indépendant.

Il souligna également le caractère national-démocratique de la révolution péruvienne et qu’une fois cette étape franchie, la révolution « devient, par ses objectifs et sa doctrine, une révolution prolétarienne ».

Il indiqua le rôle de la paysannerie comme force principale de la révolution et le rôle moteur du prolétariat en son sein ; que la révolution ne pouvait être guidée que par le Parti Communiste, avant-garde organisée du prolétariat péruvien fermement attaché au marxisme-léninisme ; et la nécessité d’un Front uni national-démocratique fondé sur une alliance ouvrière-paysanne, composé à la fois de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie nationale, à condition que celles-ci acceptent l’hégémonie du prolétariat.

Il a manifesté la nécessité de mobiliser, d’organiser et d’armer les masses ; outre un programme unique, le peuple avait besoin des armes pour conquérir et défendre ses droits ; les masses devaient s’armer pour la lutte insurrectionnelle qui descendrait des Andes, des campagnes aux villes, par la violence des masses, de la Guerre Populaire.

Lors de la première Conférence communiste latino-américaine (Buenos Aires, juin 1929), trois documents préparés par Mariátegui furent présentés : « Historique et développement de l’action de classe », « Point de vue anti-impérialiste » et « Aperçu du problème indigène ».

Ces documents, ainsi que les Statuts et le Programme du PCP et les Thèses d’affiliation à la Troisième Internationale, sont des documents intemporels et la concrétisation théorique d’un processus complet entamé des années auparavant.

L’œuvre de Mariátegui exige une analyse rigoureuse de la part des révolutionnaires péruviens afin de systématiser ses thèses et ses conclusions, une action pratique et théorique, comme unique garantie de suivre son chemin, le chemin de la révolution péruvienne ; dans la confrontation entre théorie et praxis, nous pourrons développer sa pensée, développer le marxisme au Pérou. »

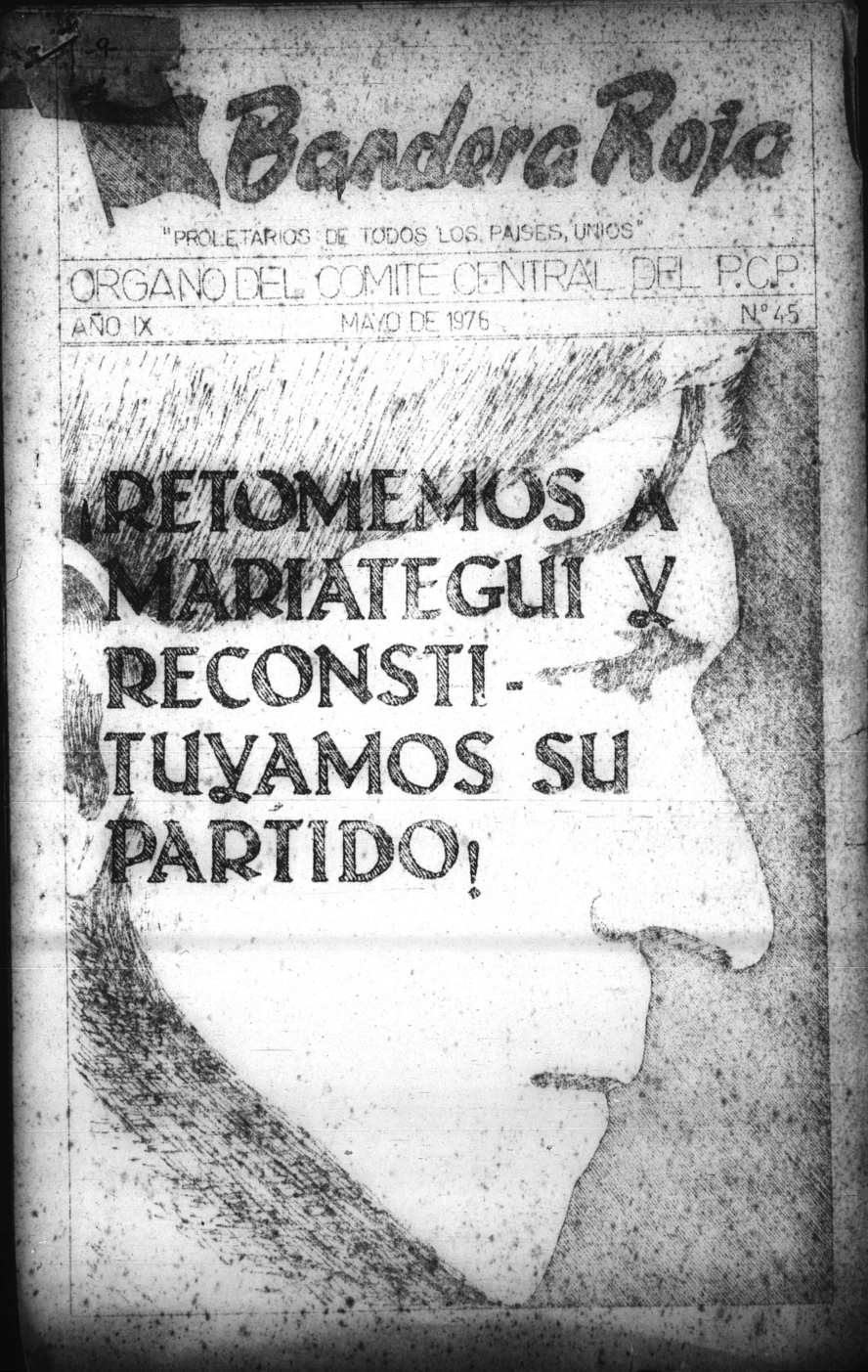

En 1976 se tint la cinquième session du Comité Central du Parti Communiste du Pérou ; son mot d’ordre fut « Revenir pleinement à Mariátegui et impulser la Reconstitution ! ».

Une Réunion nationale des organismes générés fut ensuite réalisée en mars 1977, afin d’aborder le thème de « construire la lutte armée ».

Au cours de ce processus, le mouvement mit de côté une ligne opportuniste de droite, qui considérait la situation comme non révolutionnaire, ainsi qu’une autre ligne opportuniste de droite, qui elle considérait la lutte armée comme impossible.

Une ligne opportuniste de gauche fut également rejetée, autour cette fois de la question des modalités de la guerre populaire.

Les VI et VII sessions plénières du Comité Central aboutissent en ce sens à la production en mars 1977 du document « Développer la construction, principalement du Parti, en fonction de la lutte armée ».

La neuvième session élargie du Comité Central, entre mai et juillet 1979, définit ensuite Abimael Guzmán Reynoso comme « chef du Parti et de la révolution » ; il est connu sous le pseudonyme de Gonzalo.

Le 17 mai 1980, le Parti Communiste du Pérou déclenche la lutte armée, dont la stratégie est expliquée dans le fameux document ILA 80.

On a alors la pensée Gonzalo, qui remplace la pensée Mariátegui, en la prolongeant historiquement.

=>retour au dossier sur

José Carlos Mariátegui et le matériau humain