Ce qui s’est déroulé est facile à comprendre. La révolution d’Octobre 1917 a initié la première vague de la révolution mondiale, et immanquablement les échos étaient différents selon les pays.

Cela est dû au développement inégal : il n’y allait pas y avoir des Partis Communistes se formant de manière automatique, récupérant immédiatement le meilleur niveau (au départ, l’Internationale Communiste a considéré que c’était le cas, avant de se remettre en cause).

José Carlos Mariátegui est le fruit naturel du mouvement ouvrier au Pérou ; il est vrai que son approche initiale, pour cette raison, est très inégale et peut sembler confuse vue de l’extérieur.

Mais c’est qu’il cherche à dire des choses profondes et qu’il ne dispose pas des concepts pour cela. Il est donc obligé de forcer des concepts existants, de les détourner.

On a un excellent exemple avec le préalable aux Sept essais d’interprétation de la réalité péruvienne.

De manière totalement surprenante et même aberrante pour un marxiste, il mentionne Friedrich Nietzsche, en expliquant qu’il suit le principe de celui-ci comme quoi il s’investit personnellement dans ses idées, et qu’il n’a pas écrit un livre pour écrire un livre, mais parce qu’il a des idées et que celles-ci rassemblées forment un livre.

Ce que José Carlos Mariátegui veut dire, c’est qu’il s’implique totalement, et que ce livre correspond à sa démarche personnelle en tant que telle.

Éprouvant le besoin de le dire, il utilise un mot de Nietzsche semblant correspondre à son besoin d’expression.

Dans le préalable, il rejette également à la fois les prétentions universitaires et abstraites et la soumission à un style latino-américain.

C’est le sens de la référence à l’Argentin Domingo Faustino Sarmiento, qui avait mis en avant l’éducation et critiquait le style des « caudillos » (les seigneurs de la guerre qui d’ailleurs avaient précipité l’Argentine dans la guerre interne tout au long du 19e siècle) et des « gauchos » (l’équivalent des cow-boys pour cette partie du monde).

« Tout cet ouvrage n’est rien d’autre qu’une contribution à la critique socialiste des problèmes et de l’histoire du Pérou.

Certains m’accusent d’être européanisé, inconscient des réalités et des enjeux de mon pays.

Que mon travail me justifie face à cette conjecture mesquine et égoïste. J’ai reçu ma meilleure éducation en Europe.

Et je crois qu’il n’y a pas de salut pour l’Indo-Amérique sans science et pensée européennes ou occidentales.

[Domingo Faustino] Sarmiento, qui demeure l’un des créateurs de l’identité argentine, était en son temps un critique européanisé. Il ne trouvait pas de meilleure façon d’être Argentin.

Je répète une fois de plus que je ne suis pas un critique impartial et objectif. Mes jugements sont guidés par mes idéaux, mes sentiments, mes passions.

J’ai une ambition déclarée et énergique : contribuer à la création du socialisme péruvien. Je suis aussi éloigné que possible de la technique professorale et de l’esprit universitaire.

C’est tout ce que je dois loyalement mettre en garde le lecteur au début de mon livre.

Lima, 1928 »

On a alors deux possibilités : soit on prend la démarche de José Carlos Mariátegui de manière formelle, mais alors on est unilatéral.

Soit on prend son approche comme étant concrète, relevant du développement inégal et on voit ce qu’il ressort de principal.

C’est la raison pour laquelle les communistes péruviens ont compris le sens historique de José Carlos Mariátegui.

Cela tend naturellement à considérer que ce qui compte, ce ne sont pas telles ou telles références qu’il a pu faire, mais sa pensée comme tendance historique.

Et là apparaissent l’affirmation de la nécessité de la révolution, le besoin du Parti, la compréhension du verrou féodal au Pérou, l’oppression semi-coloniale subie également, la place des Indiens comme vaste majorité mise de côté à l’indépendance, la « modernisation » déformée provoquée par l’impérialisme, l’expérience historique des Indiens à travers l’empire inca.

Les communistes péruviens ont alors rapproché cela de la pensée Mao Zedong en Chine ; tout comme Mao Zedong a porté personnellement une critique révolutionnaire de la situation chinoise, José Carlos Mariátegui a fait somme toute la même chose au Pérou.

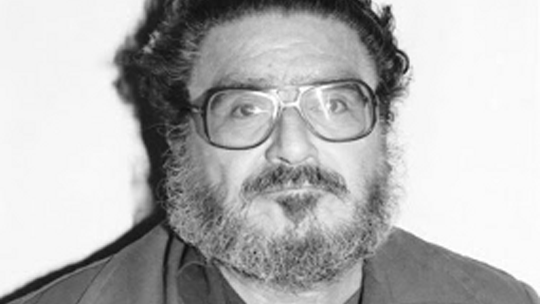

José Carlos Mariátegui étant décédé, forcément émerge à un moment une nouvelle pensée, portée par quelqu’un d’autre : c’est là que Abimael Guzmán Reynoso dit Gonzalo joue un rôle.

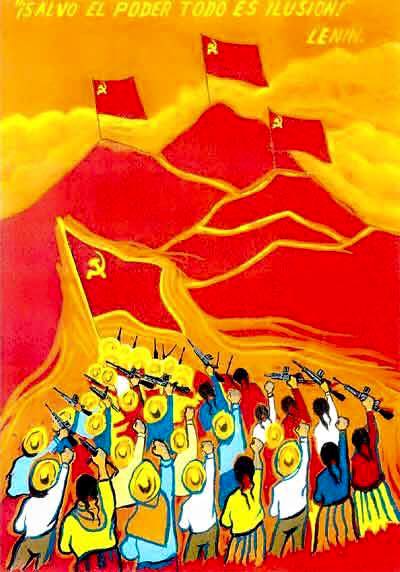

Et lorsque le Parti Communiste du Pérou assume de déclencher la guerre populaire en 1980, il procède en même temps à la reconnaissance de la pensée, car sans la pensée pas de guerre populaire.

D’où ce que dit le Parti Communiste du Pérou en 1988 :

« Au cours du processus de son développement toute révolution qui lutte pour le prolétariat comme classe dirigeante et, surtout, pour le Parti Communiste, ce défenseur des inaltérables intérêts de classe, engendre un groupe de chefs et, principalement un qui la représente et la dirige, un chef doué d’une autorité et d’un ascendant reconnus.

Dans notre réalité, cela s’est matérialisé, par nécessité et par hasard historiques, en la personne du Président Gonzalo, le chef du Parti et de la révolution.

Mais, de plus, et ceci représente le fondement de toute direction, les révolutions engendrent une pensée qui les guide et qui est le résultat de l’application de la vérité universelle de l’idéologie du prolétariat international aux conditions concrètes de chaque révolution.

Cette pensée-guide est indispensable pour obtenir la victoire et conquérir le Pouvoir et, plus encore, pour poursuivre la révolution et maintenir toujours le cap sur l’unique et grandiose but : le Communisme.

Cette pensée-guide, quand elle réalise un bond qualitatif d’importance décisive pour le processus révolutionnaire qu’elle dirige, s’identifie au nom de l’homme qui l’élabora théoriquement et pratiquement.

Dans notre cas, ce phénomène fut d’abord spécifié comme pensée-guide, puis comme pensée-guide du Président Gonzalo et, postérieurement, comme pensée Gonzalo, parce que c’est le Président qui l’a engendrée en appliquant, d’une façon créative, le marxisme-léninisme-maoïsme aux conditions concrètes de la réalité péruvienne, dotant ainsi le Parti et la révolution d’une arme indispensable qui garantit le triomphe. »

On a ici, de manière intéressante, la pensée de José Carlos Mariátegui qui a été niée initialement, et cette négation a connu elle-même une négation, ce qui fait une négation de la négation.

En même temps, on a en fait ici une contradiction entre l’universel et le particulier.

C’est au Pérou que la nuance, le contraste, la différence a été la plus forte entre la dimension universelle de la première vague de la révolution mondiale et le caractère particulier de chaque révolution dans un pays.

En fait, il ne suffisait pas de dire, contre Trotsky et son fantasme d’une « révolution permanente », que la révolution mondiale se produit pays par pays, et qu’il existe pour chaque révolution des étapes.

Contre le cosmopolitisme de Trotsky, il fallait également souligner le caractère interne de tout processus, et donc du processus révolutionnaire.

C’est d’ailleurs pour cela que la reconstitution d’un vrai Parti Communiste par Gonzalo est passée par la pensée Mariátegui : les organismes générés avaient comme premier critère de s’insérer dans la pensée Mariátegui.

C’est la pensée qui est toujours le socle du Parti et de son travail révolutionnaire réel (et non le contraire).

Et cette pensée émerge de par la dignité du réel, dans la rupture subjective avec la situation historique et l’élévation au niveau scientifique du matérialisme dialectique.

=>retour au dossier sur

José Carlos Mariátegui et le matériau humain