Avec la religion, l’humanité a trouvé un moyen de combiner deux de ses tendances naturelles.

En effet, l’humanité sortant de l’animalité a découvert, à ses débuts, avec grand effroi les sentiments et les émotions positives et négatives.

Vivant sans recul ces événements à l’intérieur de lui-même, l’être humain sortant progressivement de l’animalité a attribué ce qui se déroulait à des forces extérieures.

Lorsqu’il ressentait la joie, le bonheur, c’est que des forces positives, lumineuses, l’entraînaient à elles, et inversement la peine et la douleur étaient provoquées par des forces négatives, souterraines.

La religion se propose toujours comme une combinaison idéale, sur le plan moral et psychologique, afin d’éviter la bataille permanente entre cette dimension négative et cette dimension positive.

S’il faut éviter le diable, il n’est pas pour autant possible de rejoindre Dieu avant la mort ; la religion de nature monothéiste s’oppose au vécu hyperactif, toujours basculant dans un sens ou dans un autre, du paganisme.

Par la suite, le capitalisme a prôné la neutralité des mentalités, l’objectivité de la pensée, afin d’être en mesure de travailler efficacement et de respecter l’ordre social, c’est-à-dire concrètement d’accumuler du capital.

Naturellement, cela rentre en conflit avec la promotion de l’individualisme, de la toute puissance de l’ego, ce qui en retour provoque les maladies mentales qui se développent parallèlement au capitalisme dans une humanité niant sa propre dimension naturelle.

Le Communisme, inversement, réaffirme le caractère animal de l’être humain et souligne que l’humanité, en conservant les avancées de son parcours, doit revenir dans la Nature qu’elle a quittée lors de son développement en « solitaire » avec l’émergence de l’agriculture et la domestication des animaux.

Pour cette raison, le matérialisme dialectique affirme qu’il n’existe jamais de pensée stable, froide, statique.

La pensée pure n’existe pas, c’est toujours une réflexion d’un être concret, consistant en les reflets de son interaction dans la réalité.

L’univers entier consiste en des vagues de matière qui se soutiennent, se répercutent et se heurtent les unes les autres, et il en va de même pour ce qui se déroule dans le cerveau humain.

Ainsi, il y a constamment des sauts dans la pensée humaine, et ces sauts ne s’arrêtent jamais, même s’ils peuvent être de nature très différente, et de nature d’autant plus différente que l’être humain est capable de s’intéresser à des domaines plus nombreux, et qui plus est en s’y impliquant.

La clef est ici que toute pensée, en tant que vague, va s’avancer, puis se heurter à une autre vague, ce qui va inversement la relancer, la faire rebondir.

Dit différemment : toute pensée est initialement forcément une négation, s’exprimant de manière négative – mais il ne s’agit pas d’en faire un fétiche. Ce qui compte, c’est sa transformation en son contraire, en vague positive – c’est ce qu’on appelle la créativité.

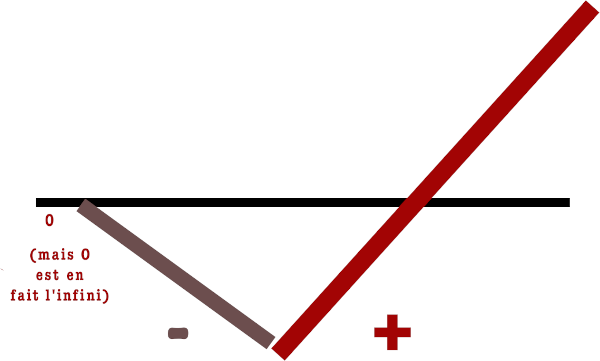

Voici un schéma grossier présentant le mouvement général de la pensée.

L’aspect négatif se heurte à la réalité, en tant que contradiction du particulier et de l’universel ; le passage à l’universel permet le retour au particulier.

Le point 0 n’est pas le lieu de la pensée, mais il en représente l’arrière-plan ; c’est si l’on veut le Nirvana espéré par les bouddhistes, l’objectif de la méditation des musulmans soufis, le but du refus de la pensée des chrétiens, le calme qui est l’objectif du judaïsme, etc.

En réalité, le 0 est inatteignable, car il n’existe pas : quelque chose « qui n’existe plus » rejoint en fait l’infinité de la matière en transformation.

Voilà pourquoi la pensée, initialement négative ou, comme le dirait le romantisme, obscure, dépressive, triste, élégiaque, etc., se transforme par cette confrontation entre le 0 et l’infini dans leur nature dialectique à quelque chose de constructif, de positif, de lumineux.

Il faut effectuer la plongée dans le négatif pour parvenir au positif, car il n’existe pas de positif sans négatif.

Il est nécessaire d’aller en bas pour aller en haut, c’est le principe de la « concentration », de l’inspiration, qui prennent de manière négative quelqu’un, pour lui permettre justement d’avoir une pensée productive.