Une nation existe à travers un processus d’unification : des gens parlent la même langue sur un territoire bien déterminé, menant une vie économique commune et avec la même formation psychique, ce qui donne la culture.

Ce processus est naturel ; il passe par en bas, par les échanges entre les personnes, les échanges de bien, les rapports aux événements historiques et naturels.

Ce n’est pas simplement une communauté de destin, c’est un ensemble organisé.

Il est bien connu qu’une telle évolution s’accompagne toujours de la formation de villes et surtout d’une ville principale, qui sert de foyer de concentration pour le pouvoir, l’économie, la culture, etc.

Et le problème de la Bolivie, c’est précisément cette question de la ville principale. Le pays en a plusieurs et cela reflète l’existence d’autant de divisions nationales.

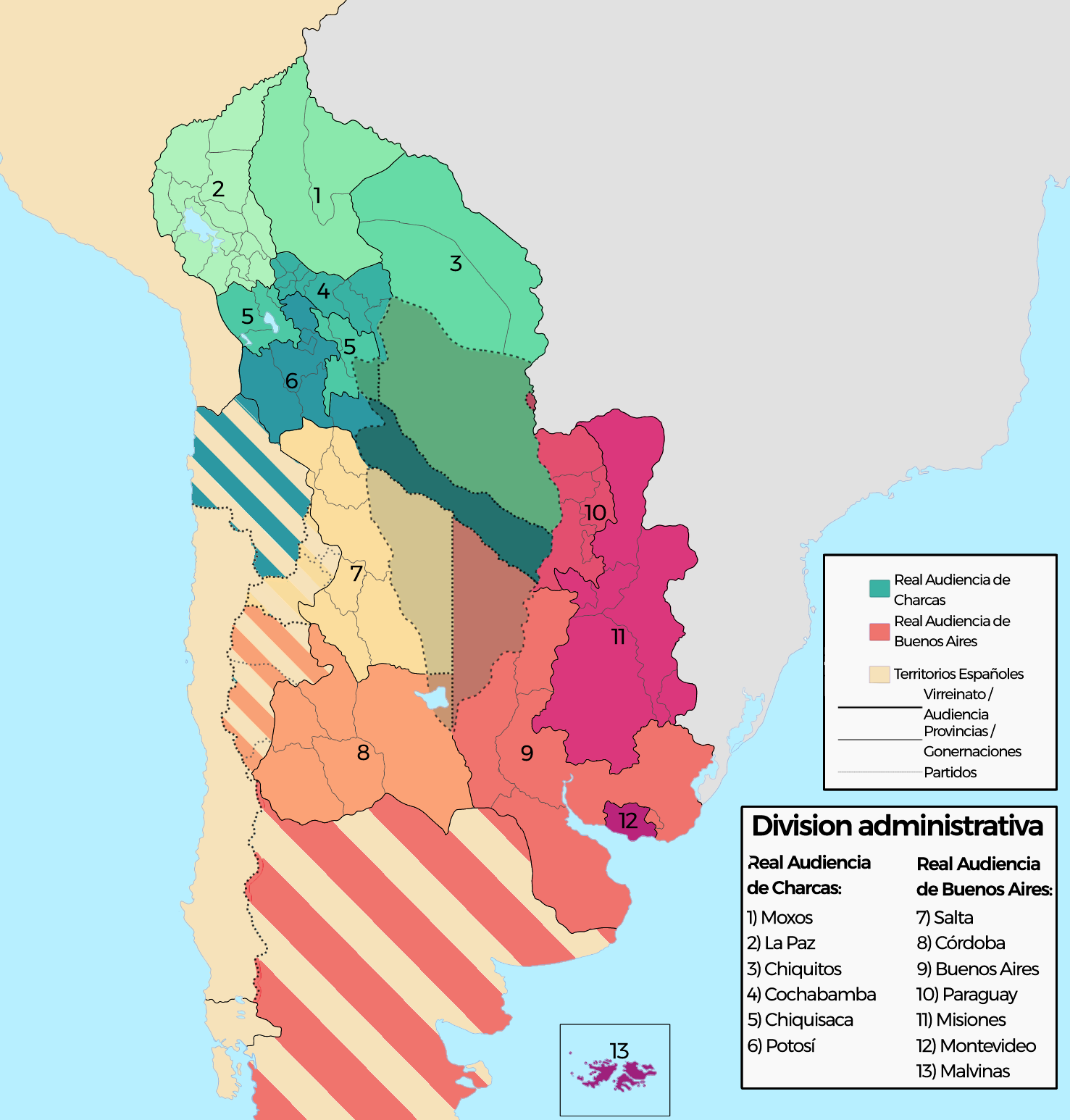

La capitale du pays, selon la constitution, est Sucre. Elle avait d’autres dénominations de par le passé, son premier nom étant Charcas, en référence au peuple indien vivant la région.

La ville a ensuite pris le nom de La Plata au moment de la vice-royauté du Pérou, puis Chuquisaca pour la période de la vice-royauté du Río de la Plata.

Finalement, lors de l’indépendance, la ville prit comme nom Sucre, en référence à son premier président, Antonio José de Sucre.

Mais cette ville de désormais 250 000 habitants n’a finalement pas joué le rôle de centre national.

C’est que d’autres villes ont possédé une importance considérable. La première, c’est Potosí, qui compte aujourd’hui 160 000 habitants.

Cette petite ville nichée à 4070 mètres d’altitude, au pied du Cerro Rico (la « colline riche »). C’est une montagne qui a mangé les hommes, des centaines de milliers d’hommes, plus de dix mille par an sans doute.

C’est, en effet, une mine d’argent ; du 16e au 18e siècle, 80 % de l’argent dans le monde en provenait.

À son apogée, la ville a sans doute eu une population de près de160 000 à 200 000 habitants !

Gaspar Miguel de Berrío, 1758

Néanmoins, à partir de 1650, le minerai récupéré commença à décliner et Potosí ne fut pas en mesure de devenir la principale ville

Santa Cruz de la Sierra n’y parvint pas non plus, et c’est pourtant la ville la plus peuplée de Bolivie désormais, avec 1,6 million d’habitants.

C’est que la ville a été fondée par des aventuriers espagnols qui partaient du Paraguay, en quête des trésors mythiques des Indiens.

Elle fut ensuite quasi immédiatement déplacée à 220 km plus à l’ouest, en raison des attaques indiennes.

Mais on n’est pas dans les Andes pour autant : on reste dans « l’Orient » bolivien, issu de la colonisation depuis le Paraguay.

La population est issue des Espagnols et du métissage avec les Indiens, tandis que du côté andins, on trouve notamment les Quechuas et les Aymaras, qui étaient liés aux Incas.

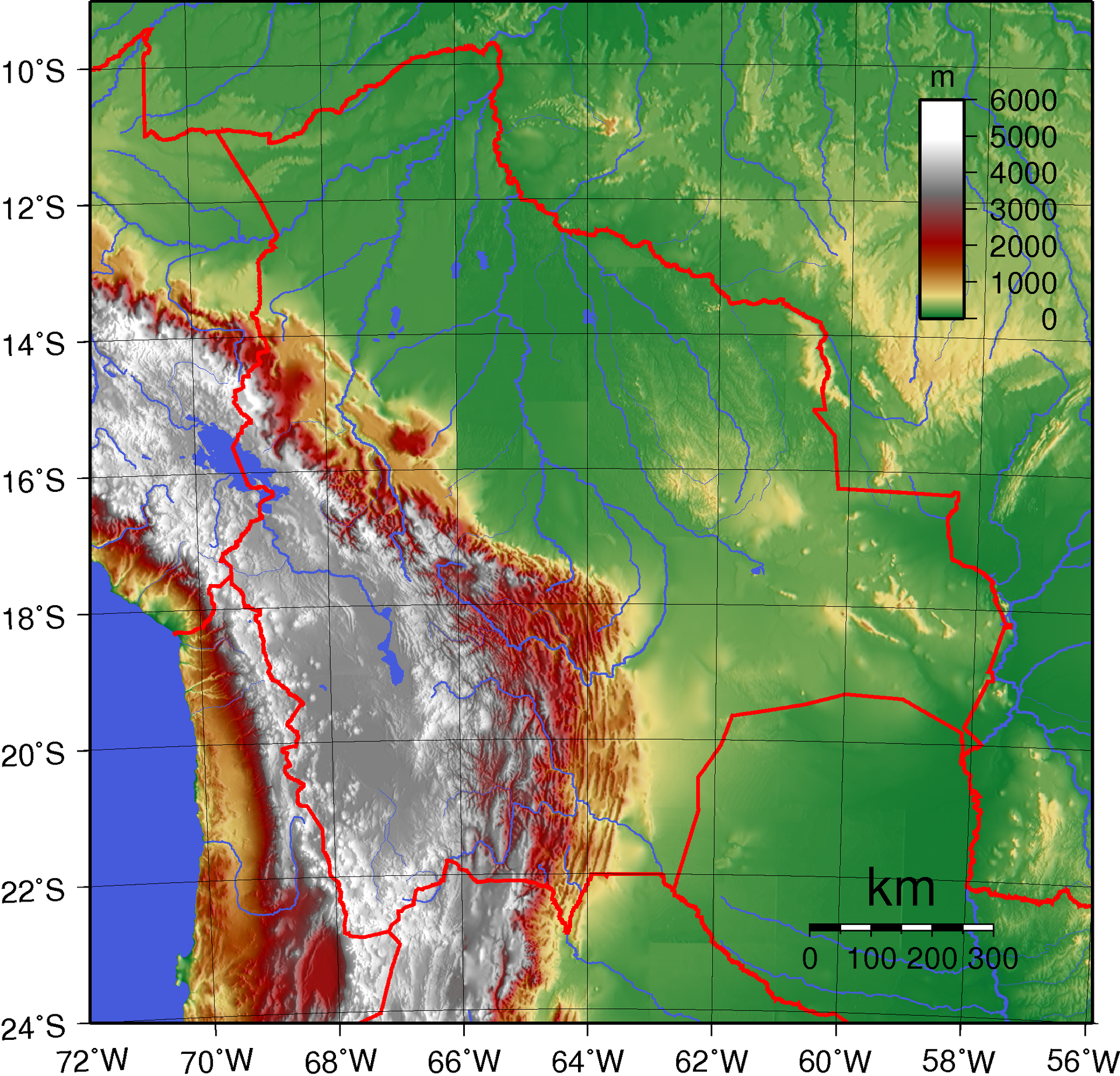

C’est dans les Andes que se trouve justement Nuestra Señora de La Paz, plus connue sous le nom de La Paz, avec actuellement 820 000 habitants.

Elle se situe à 3640 mètres d’altitude, étant entourée des montagnes Huayna Potosí (6 088 m) et Nevado Illimani (6 460 m).

La Paz est la capitale administrative du pays ; sa croissance provient de son emplacement à la croisée de routes commerciales.

Elle a profité du développement de l’industrie minière et du réseau ferroviaire, au point qu’en 1900, sa population était déjà le double de Sucre, avec 52 000 habitants contre 20 000.

Mais, de manière pittoresque, une autre ville s’est construite sur les hauts plateaux la surplombant : El Alto.

La ville est née comme centre de bidonvilles proche de La Paz, jusqu’à devenir une ville réelle, jusqu’à atteindre une population de 940 000 personnes.

On a ainsi cinq villes ayant joué et jouant encore parfois un rôle essentiel dans le pays : Sucre, Potosí, Santa Cruz de la Sierra, La Paz, El Alto.

C’est là la clef pour comprendre la situation historique de la Bolivie.

Quel a été le processus où ces villes ont émergé ? En fait, la mine de Potosí a été découverte très tôt et était considéré comme primordiale.

Il fut donc formé une région administrative devant servir de bulle protectrice à celle-ci.

La ville de Sucre en était le centre, avec une Audiencia y Cancillería Real de La Plata de los Charcas (Cour Royale et Chancellerie de La Plata de los Charcas).

La région s’appelait Charcas, on parlait également du Alto Perú, le Haut-Pérou, en référence à un territoire à l’intérieur des terres et en altitude.

La Audiencia y Cancillería Real, elle-même supervisée par la Vice-royauté du Pérou, avait la tutelle sur le Haut-Pérou, mais également futur Paraguay ainsi que sur la Gobernación del Río de la Plata (Gouvernorat du Río de la Plata) avec le futur Uruguay et ce qui sera le nord de l’Argentine.

Mais au milieu du 17e siècle, ce qu’on retire de la mine de Potosí ralentit, la ville régresse avec le recul de la production.

La monarchie espagnole en a également assez de la contrebande portugaise et britannique au niveau de Buenos Aires, et elle s’inquiète du poids de la colonie portugaise qui va devenir le Brésil.

Est par conséquent formée en 1776 la Vice-royauté du Río de la Plata, avec Buenos Aires comme cœur.

C’est le renversement dans l’importance : le Haut-Pérou est rattaché à la Vice-royauté du Río de la Plata.

Initialement, le Paraguay et Buenos Aires vivaient à l’ombre de Potosí, ayant même interdiction de commercer avec, tout devant passer par Lima.

Le développement de Buenos Aires a totalement renversé la situation.

Ce rattachement a séparé le Haut-Pérou du Pérou, avec qui pourtant les liens culturels étaient extrêmement puissants, de par la dimension indienne et le rattachement à l’empire inca, même si récent (c’est-à-dire peu avant l’effondrement de l’empire).

Il y eut d’ailleurs de très nombreuses révoltes indiennes contre la monarchie espagnole, y compris conjointement sur les territoires actuels du Pérou et de la Bolivie (avec le Quechua du Pérou José Gabriel Condorcanqui dit Túpac Amaru II et l’Aymara du Haut-Pérou Túpac Katari) ; en 1781, La Paz fut même assiégée pendant une centaine de jours, une opération faisant 20 000 morts.

Pareillement, même si la Bolivie fut fondée en 1825, avec un nom faisant référence à l’indépendantiste Simón Bolívar ayant joué un rôle militaire central, immédiatement il y eut la tentative de mettre en place une Confederación Perú-Boliviana.

Cela fut considéré comme une menace par le Chili et l’Argentine qui répondirent par une guerre qui dura de 1836 à 1839.

Il n’y eut donc pas de « retour » au Pérou.

Mais il faut rappeler ici que les couches dominantes consistent en les criollos, c’est-à-dire les Espagnols nés en Amérique.

L’indépendance leur a permis d’éjecter les Espagnols péninsulaires, ceux nés en Espagne, qui formaient la caste supérieure.

Les criollos consistent en une couche de grands propriétaires terriens utilisant les Indiens comme des semi-esclaves, avec également des fractions qui sont tournées vers le commerce.

Par conséquent, même l’unité entre le Pérou et la Bolivie aurait consisté en une action venant uniquement d’en haut, et d’où les masses auraient été exclues.

On a affaire à une situation féodale où l’esprit de conquête prolonge le colonialisme initial.

Exemple significatif, le gouvernement est élu de 1880 à 1920 par… 30 000 personnes seulement.

On parle là de l’élite des criollos, dont le nombre total était de 200 000 en 1901, pour 100 000 métis et 800 000 Indiens.

Ces derniers vivaient alors dans une situation de semi-esclavage, au point même d’être encore extérieurs au système monétaire !

La vraie actualité, c’est le conflit intérieur aux criollos, avec certains qui penchaient vers une modernisation, d’autres vers le maintien d’un statu quo.

Les premiers, « libéraux », portaient les intérêts des grands commerçants et des propriétaires des mines d’étain de la région de La Paz.

L’étain devint au fur et à mesure le principal minerai exporté ; le grand propriétaire de mines d’étain Simón Iturri Patiño (1860-1947) était alors l’une des personnes les plus riches du monde.

Les seconds, « conservateurs », étaient mis en avant par les grands propriétaires terriens et des propriétaires de mines d’argent, surtout des régions de Sucre et de Potosí.

Cette opposition entre les deux aspects – la féodalité avec les grands propriétaires terriens, la dimension coloniale avec des grands commerçants vendus aux pays capitalistes – se retrouvait bien entendu dans les autres pays.

Mais ce qui est notable en Bolivie, c’est que finalement les capitalistes vendus aux pays capitalistes européens achetant leurs produits tendaient eux-mêmes à être, non pas tant des marchands modernisateurs, que des grands propriétaires terriens sauf qu’au lieu de terres, ils possédaient des mines.

On a pour ainsi dire une double féodalité plutôt qu’une réelle opposition entre deux aspects d’une même situation semi-féodale et semi-coloniale.

Naturellement, cela produit une bataille féodale ininterrompue pour le pouvoir, avec des tentatives de coups d’État récurrentes. Impossible d’en faire la liste : entre 1825 et 2025, si on prend la définition des coups d’État au sens le plus large, on en arrive à 190.

Cela ne peut, évidemment que fragiliser le pays. Les autres États connaissent une modernisation bien plus prononcée, leur équilibre entre l’aspect semi-féodal et l’aspect semi-colonial est tourmenté, mais constitue un capitalisme bureaucratique plus efficace.

L’épisode clef fut la guerre civile de 1898-1899, appelée la « guerre fédérale », avec les conservateurs basés à Sucre s’opposant aux libéraux basés à La Paz prônant le fédéralisme.

Les libéraux parvinrent à vaincre, notamment grâce aux Indiens, 40 000 d’entre eux prenant la défense décisive de La Paz. Ils n’appliquèrent pas leurs mesures et assassinèrent notamment Pablo Zárate, surnommé Willca (« son éminence » en aymara).

D’où une série de catastrophes. Initialement, la Bolivie put se protéger. Ainsi, juste après l’intervention du Chili et de l’Argentine, c’est… le Pérou qui tenta de l’envahir (1841-1842), sans y parvenir.

Cependant, lors de la guerre du Pacifique (1879-1884), le Chili annexa une partie du territoire bolivien, riche en salpêtre, lui ôtant en même temps un accès à l’océan.

La Bolivie était désormais enclavée.

Ensuite, la Bolivie abandonna à l’Argentine la région de la Puna de Atacama (soit 75,000 km²) en échange d’un soutien contre le Chili qui n’eut pas lieu ; l’Argentine récupéra 75 % de la région et le Chili le reste.

Quelques années plus tard, la Bolivie perdit le territoire de l’Acre (150 000 km²) en 1903 en raison d’une défaite face au Brésil.

Enfin lors de la guerre du Chaco (1932-1935), la Bolivie perdit un peu moins du tiers de son territoire au profit du Paraguay.

Ce n’est pas tout.

Cette situation de la Bolivie qui perd des territoires, dont le régime est instable en raison de l’impossible équilibre entre grands propriétaires terriens, grands propriétaires de mines et capitalistes vendus aux pays capitalistes occidentaux… va produire un ultra-nationalisme de type fasciste.

Le problème se pose de la manière suivante.

Les pays d’Amérique latine ont acquis leur indépendance par en haut, le peuple était exclu.

Cependant, au fur et à mesure, grands propriétaires terriens et capitalistes vendus aux pays capitalistes occidentaux ont formulé une sorte d’équilibre.

Cet équilibre s’effondre périodiquement, il y a toujours le besoin de trouver une ré-impulsion, cependant il y a bien un capitalisme bureaucratique formé de l’aspect semi-féodal et de l’aspect semi-colonial.

Cela donne une idéologie « nationale » plus ou moins fictive, renforcée par la durée d’existence du pays et la vie réelle des masses ; même s’il n’y a jamais eu de révolution démocratique et donc de réelle base populaire à l’émergence nationale, les traits nationaux se développent.

Afin de masquer, de couvrir les faiblesses du processus, il y a l’utilisation de l’idéologie « latino », élaboré par l’Uruguayen José Enrique Rodó dans son essai Ariel, publié en 1900.

Mais en Bolivie, la mise en place d’un capitalisme bureaucratique relativement élaboré a été tendanciellement mise en échec. D’où une idéologie fasciste au sens strict du terme, ou plus exactement de deux idéologies fascistes.

La première est un fascisme traditionnel, se revendiquant du fascisme italien, voire de l’Allemagne nazie. C’est un courant de droite assumé, tourné vers la superpuissance impérialiste américaine.

La seconde est une idéologie nationale-révolutionnaire, revendiquant un indigénisme mystique, exigeant une sorte de « socialisme d’État », avec l’utilisation d’une rhétorique empruntant parfois au marxisme mais toujours pour affirmer une « unité » nécessaire des classes.

La première a comme base « l’Orient » de la Bolivie, c’est-à-dire l’Est du pays, avec comme centre Santa Cruz de la Sierra.

La seconde a comme base La Paz, c’est-à-dire l’Ouest du pays.

Pourquoi Santa Cruz de la Sierra ? Les raisons sont multiples.

Elle a de bonnes liaisons avec le Brésil, l’Argentine et le Paraguay. Son climat est tropical et l’agriculture est active toute l’année, ce qui fait que c’est la principale zone agricole du pays.

Initialement marginalisée, Santa Cruz de la Sierra et « l’Orient » bolivien ont en fait largement profité du développement du capitalisme à l’échelle mondiale à partir des années 1970, devenant un bastion agro-industriel.

C’est également en Orient, dans la région de Tarija, qu’on a les principales réserves de gaz naturel ; les usines de traitement, les centres de distribution, et les gazoducs l’exportent vers le Brésil et l’Argentine (formant entre 30 et 40 % des exportations boliviennes).

Santa Cruz de la Sierra est ainsi la capitale économique du pays, qui s’arc-boute sur la Media Luna (la demi-lune), expression née de la forme géographique de cet « Orient » composé des régions de Santa Cruz, Beni, Pando, et Tarija.

C’est la base pour un chantage permanent visant le gouvernement bolivien, en menaçant de sécession.

C’est ici qu’on trouve la dynamique donnant la première variante bolivienne de fascisme.

La colonisation de l’Orient est partie du Paraguay et, dans ce processus, la population est devenue métissée, contrairement à la partie occidentale de la Bolivie où les peuples indiens sont omniprésents.

C’est la base pour une revendication de type identitaire « blanc », voire à prétention ouvertement racialiste. Inversement, cela donna en même temps naissance à un indigénisme forcené.

Les deux courants sont indissociables, malgré leur opposition apparente.

C’est que leur même substance est de parvenir à « inventer » un justificatif transcendant à l’existence de la Bolivie telle qu’elle est.

Le vecteur fut l’idéologie dénommée « tellurisme » (du mot latin tellus, « terre ») qui attribue à la géographie un facteur principal de formation des « races ».

Ce fut un mouvement absolument massif en Bolivie, avec beaucoup d’aspects, allant grosso modo du romantisme bucolique à l’indigénisme schizophrène.

Le fond de l’idée du tellurisme est, en effet, d’un côté de souligner le caractère particulier, spécifique de la Bolivie, en raison de sa géographie, de justifier son existence nationale… et en même temps de présenter les métis de l’Orient boliviens comme supérieurs intellectuellement aux Indiens des Andes.

Dans certaines variantes, les métis sont mis en avant comme « blancs » et cela ouvre la voie à un rapprochement avec thèses suprémacistes.

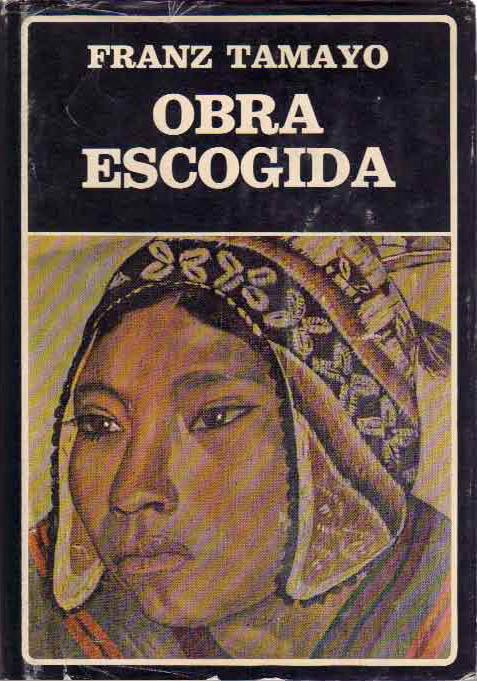

Mais il n’y a pas de règles strictes ; Franz Tamayo considère ainsi que les Indiens sont déficients intellectuellement par rapport aux criollos mais fort au travail manuel, et qu’ainsi les métis formeraient une sorte de race supérieure.

Dans tous les cas, il y a l’obsession des questions civilisation en puisant dans Oswald Spengler (« Le déclin de l’occident ») et en s’appuyant sur les principes vitalistes de Nietzsche.

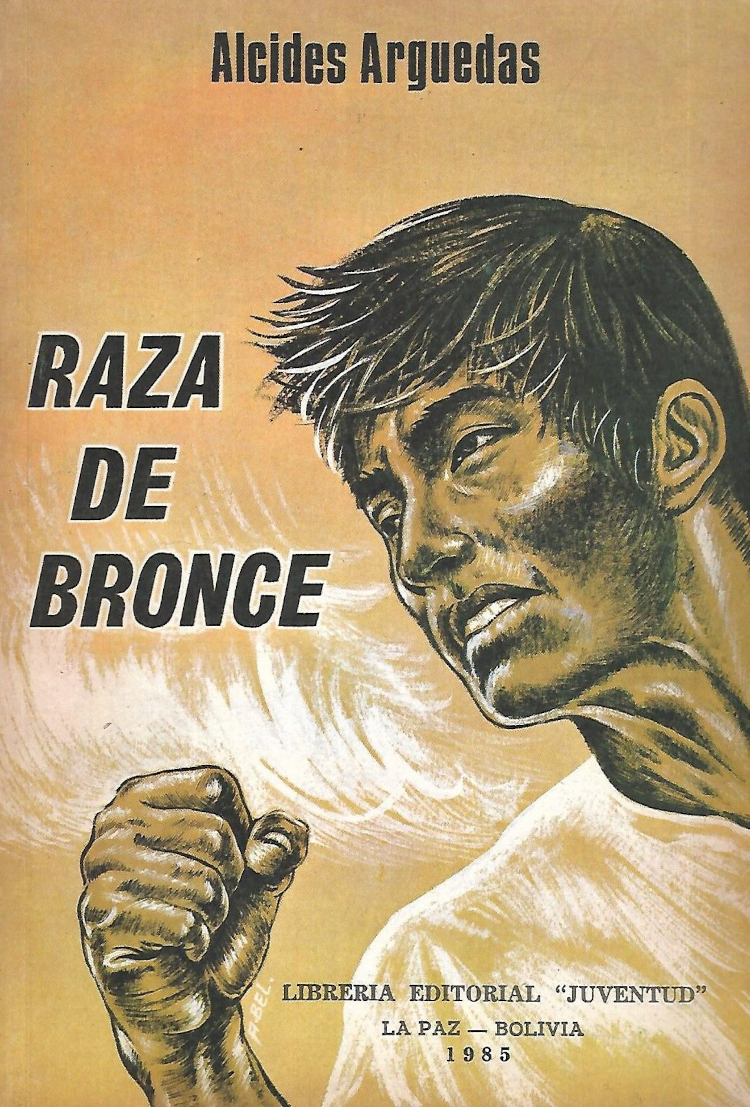

C’est pourquoi l’un des principaux auteurs du tellurisme est Alcides Arguedas Diaz, auteur de l’essai Pueblo Enfermo (« Peuple malade », 1909) sur la faiblesse nationale bolivienne et du roman Raza de Bronce (« Race de bronze », 1919) sur le « problème » indien.

De manière notable – et c’est justement la complication à la bolivienne, Alcides Arguedas Diaz est considéré comme un auteur « indigéniste ».

C’est-à-dire que, comme il présente la réalité de la vie quotidienne des Indiens, il leur accorde une valeur en soi, même si de son point de vue leur mode de vie est absurde, plein de souffrance, marquée par la fainéantise, etc.

C’est très important de voir cela, car les deux variantes de fascisme ne sont absolument pas séparées l’une de l’autre par une muraille de Chine.

Il y a surtout une ambiguïté profonde dans toute dimension sociale et un refus de toute définition, le but étant avant tout de parvenir à produire un nationalisme.

C’est une véritable obsession nationale qui passe par le tellurisme, par la prise en considération de la géographie d’un côté, de la question indienne de l’autre.

Cela touche tous les domaines intellectuels, la littérature bien entendu, mais également la philosophie (Humberto Palza), la musique (comme avec Eduardo Caba), la peinture (Cecilio Guzmán de Rojas), la sculpture (Marina Núñez del Prado).

C’est même tellement diffus dans les cercles intellectuels et artistiques boliviens au début du 20e siècle qu’on comprend le drame terrible qui s’est noué : l’émergence nationale bolivienne réelle a entièrement plongé dans les élans artificiels, forcés, d’affirmation de la nation bolivienne.

Quelle est la première variante de fascisme ?

C’est celle qu’on connaît en Europe dans les années 1920-1930, dans ses grandes lignes.

Sa première expression fut la Falange Socialista Boliviana (Phalange socialiste bolivienne) fondée en 1937.

Cette organisation fasciste fonda les « chemises blanches » en 1957, ainsi que la Unión Juvenil Cruceñista (Union de la jeunesse crucéniste, c’est-à-dire de Santa Cruz) qui est une structure paramilitaire participant et au service du Comité Pro Santa Cruz, unissant les élites de l’Orient bolivien (grands propriétaires terriens, banquiers, éleveurs, agro-industriels).

On a là la première variante du fascisme en Bolivie, qui naturellement a connu des évolutions, des scissions, etc.

Et, parfois, des alliances en apparence contre-nature, car on l’aura compris la Bolivie est tiraillée en permanence par les deux tendances de fond, elles-mêmes en étroit rapport avec les coups d’État incessants.

En fait, il y a toujours des groupes très à gauche et très à droite soutenant en même temps le même camp, au nom du fait que l’autre camp serait mauvais en soi.

C’est absolument typique d’une situation où deux camps réactionnaires se disputent la première place, tout en relevant fondamentalement des mêmes couches dominantes, même si concurrentes.

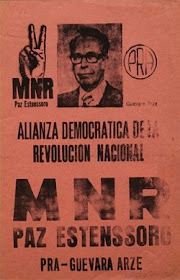

C’est ce qui permet la légende de la « révolution nationale » de 1952, considérée par la plupart des trotskistes dans le monde comme une révolution volée.

Cette révolution commence par le triomphe électoral du Mouvement nationaliste révolutionnaire, un mouvement né en 1942.

Il est produit par toute une frange d’intellectuels puisant dans l’idéalisme européen, des années 1920-1930, principalement au sujet des principes de civilisation, de nation, d’État.

Autrement dit, on a des membres de la petite-bourgeoisie traumatisée par les défaites militaires de la Bolivie et qui vont chercher à formuler une idéologie à prétention restauratrice.

Les deux principaux théoriciens sont Carlos Montenegro (auteur de Nacionalismo y coloniaje, une réponse critique au roman Raza de Bronce d’Alcides Arguedas Diaz) et Augusto Céspedes Patzi (auteur de Sangre de Mestizos: Relatos de la Guerra del Chaco, une réflexion sur cette guerre et sa signification historique pour la Bolivie).

On a, parallèlement, le développement du trotskisme, avec le Partido Obrero Revolucionario (Parti Ouvrier Révolutionnaire) né en 1935, qui fut marqué un temps par l’indigénisme de Tristan Marof (pseudonyme de Gustavo Adolfo Navarro).

Les trotskistes parvinrent à devenir la principale force chez les travailleurs, notamment chez les mineurs, et ils jouèrent un rôle essentiel dans le mouvement populaire empêchant l’armée de saboter les élections menant le Movimiento Nacionalista Revolucionario (Mouvement Nationaliste Révolutionnaire) au pouvoir en 1951.

Ce soulèvement populaire fut néanmoins lancé… par le chef de la police avec ses troupes, et ce une année après les élections !

On a, en fait, on l’aura compris, un coup d’État traditionnel en Bolivie, sauf que cette fois des secteurs populaires vinrent renforcer une des fractions des couches dominantes.

Cela donna la « révolution nationale bolivienne » jusqu’en 1964, une traditionnelle dictature emprisonnant, torturant et tuant, qui toutefois commença à redistribuer des terres, dans un pays où le tiers des importations consistait en des aliments tellement la situation était catastrophique.

Ce n’était qu’un écho du « socialisme d’État » mis en place en 1936 par l’armée avec l’appui de jeunes activistes « socialistes ».

On lit dans la « doctrine » de cette conception officielle alors que

« Le socialisme d’État est un appel à une solidarité effective entre les membres actifs de la société, à l’instauration d’un règne de droit qui protège le travail ».

Ce n’est que le masque du corporatisme utilisé afin de tromper les masses afin qu’elle ré-impulse un régime à la dérive et d’ailleurs un décret gouvernemental formula la syndicalisation obligatoire de toute la population en août 1936.

Les liaisons alors avec l’Allemagne nazie furent d’ailleurs très fortes et date même d’avant 1933 (le chef SA Ernst Röhm fut ainsi instructeur militaire en Bolivie à la fin des années 1920).

Ce qui n’empêcha pas le régime cultivant ces liens avec l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste de choisir de ne pas les soutenir pendant la guerre, ni d’ailleurs d’appuyer auparavant Franco durant la guerre civile en Espagne.

On est dans un mélange perpétuel et, comme on peut s’en douter, le Movimiento Nacionalista Revolucionario se retrouva parfois dans le même camp que la Falange Socialista Boliviana.

C’est là où on retrouve l’indigénisme, qui a pris une importance toujours plus grande en Bolivie comme idéologie pour permettre au régime en place d’obtenir une certaine légitimité.

Au fur et à mesure du 20e siècle, les Indiens sont passés de problème national à moyen de le résoudre ; dans tous les cas, la figure de l’Indien est fonctionnalisée dans un sens ou dans un autre.

L’indigénisme est ainsi le pendant de la première variante de fascisme, dont le centre est Santa Cruz ; c’est en quelque sorte la réponse de La Paz, mais aussi d’El Alto.

C’est initialement un bidonville grandissant toujours plus dans le prolongement de La Paz, El Alto est reconnue comme ville en 1988 et a maintenant une population plus grande que La Paz elle-même.

Elle avait 405 000 habitants en 1992, 649 000 en 2001, 848 000 en 2012, sans doute un million aujourd’hui.

Afin de trouver un moyen de transport adéquat, il y a eu l’obligation de mettre en place entre les deux villes un téléphérique, qui transporte chaque jour entre 300 000 et 500 000 personnes.

Les noms de chaque station sont en espagnol et en aymara.

Ce choix de l’aymara rentre dans le cadre de l’indigénisme appliqué à l’échelle institutionnelle.

Mettant de côté la réalité du métissage et s’appuyant surtout sur le principe post-moderne d’identité, l’indigénisme maintient qu’une grande part de la population relèverait de peuples indiens cohérents ethniquement et « spirituellement ».

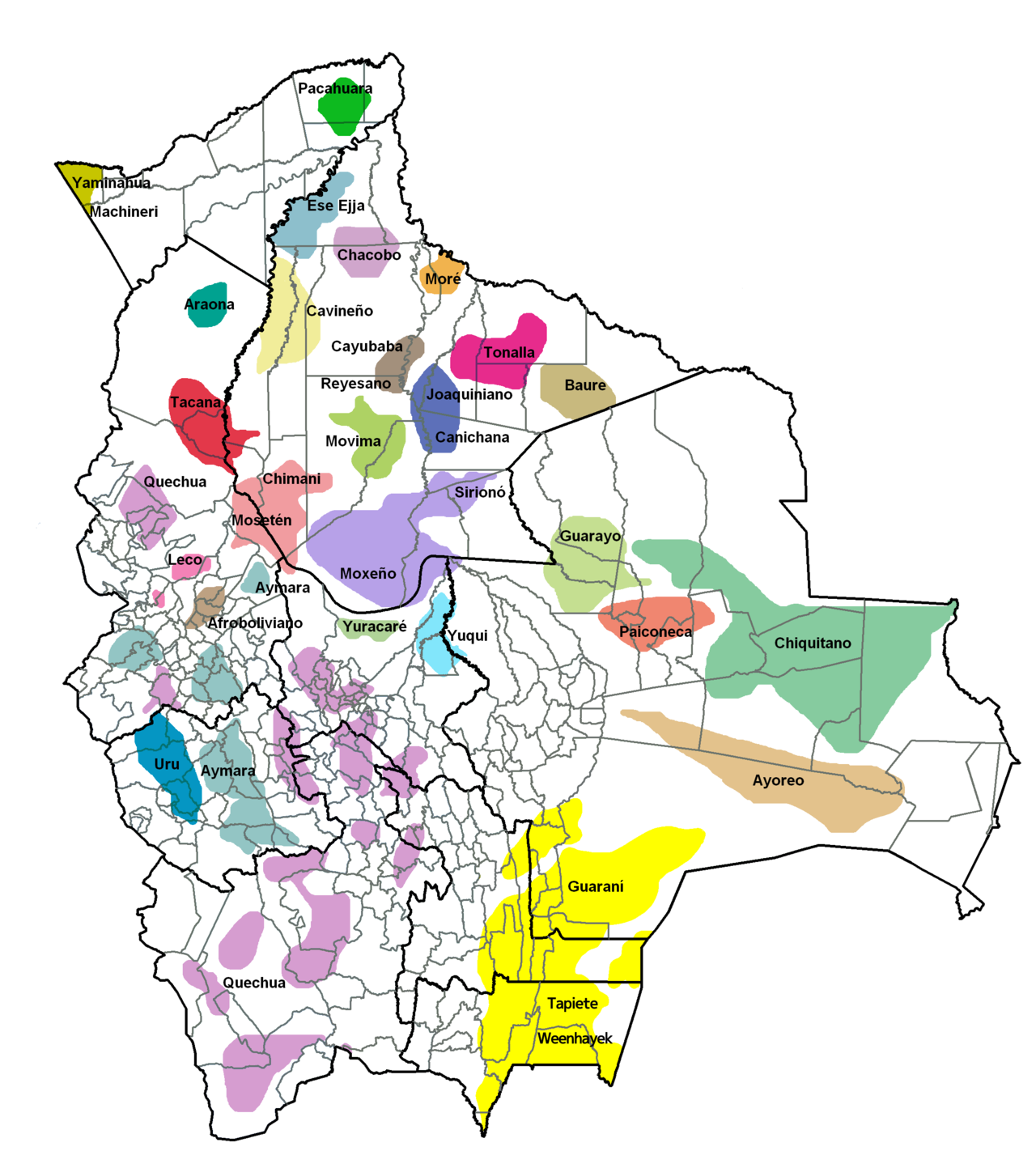

C’est un prétexte pour empêcher l’unité nationale, soutenir les forces claniques et tribales, diviser les masses au moyen de multiples identités : plus d’une trentaine.

Il ne s’agit pas que de diviser à l’échelle nationale ; il s’agit également de prétendre que chaque région est foncièrement différente l’une de l’autre, que les peuples se répartissent dans plusieurs de ces régions et qu’il faudrait une autonomie, etc.

Cela aboutit à la reconnaissance par la Bolivie de 34 « nations » et peuples indigènes originaires ruraux, et autant de langues (aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré, zamuco).

Voici un tableau indiquant en 2012 la part de la population indienne dans les régions, et le nombre total d’Indiens.

Les populations les plus nombreuses sont les Aymaras avec 1,6 million de personnes et les Quechuas avec 1,8 million de personnes (il n’y a pas d’intercompréhension entre les langues quechua et ayamara).

Suivent les Chiquitanos avec 145 000 personnes, les Guaranis avec 96 000, les Chichas avec 59 000 personnes, puis des chiffres bien moins importants.

| Région | Population indienne | Nombre d’Indiens |

| Potosí | 69.50% | 572 314 |

| La Paz | 54.49% | 1 474 654 |

| Oruro | 51.08% | 252 444 |

| Chuquisaca | 50.29% | 289 728 |

| Cochabamba | 47.52% | 835,535 |

| Beni | 31.82% | 134,025 |

| Pando | 23.78% | 26,261 |

| Santa Cruz | 19.65% | 521,814 |

| Tarija | 14.49% | 69,872 |

Cette reconnaissance des identités et des communautés est le moyen trouvé pour compenser l’absence de réalité nationale unitaire ; c’est un projet fasciste avec une ambition néo-corporatiste.

La grande figure qu’on retrouve ici est Evo Morales, qui fut président de la Bolivie « multinationale » de 2006 à 2019.

Son mouvement, le Movimiento al Socialismo (Mouvement au Socialisme), est en fait issu… de la Falange Socialista Boliviana !

Il vient donc de l’extrême-droite normalement dans le style « Santa Cruz » ; néanmoins, ce qui s’est passé, c’est que pour se maintenir, le régime a de plus en plus eu besoin de s’appuyer sur les mobilisations des Indiens, afin de les intégrer par l’indigénisme.

C’est pourquoi Evo Morales a eu un parcours le menant de la misère comme élément du peuple à la présidence, en passant par l’intermédiaire de revendications ethniques-communautaires et les revendications populaires et syndicales.

Un épisode connu est la « guerre de l’eau » dans la ville de Cochabamba, la quatrième du pays, où l’eau avait été privatisée et ses prix doublés.

Mais plus généralement on est dans la combinaison de la lutte identitaire-communautaire ; le vice-président élu avec Evo Morales fut ainsi Álvaro García Linera.

Cet intellectuel d’origine espagnol se faisait appeler Qhananchiri (celui qui illumine, en aymara) alors qu’il était l’un des principaux dirigeants d’une petite guérilla ethnique-identitaire qui dura de 1986 à 1992, l’Ejército Guerrillero Túpac Katari (Armée de Guérilla Túpac Katari, du nom de la figure des rébellions indiennes au 18e siècle).

l’Ejército Guerrillero Túpac Katari

Cette guérilla affirmait lutter pour les revendications des peuples indiens et contre la décadence occidentale. C’est, au sens strict, l’antithèse fasciste du Parti Communiste du Pérou qui, au même moment dans les Andes, menait la guerre populaire en refusant justement toute définition ethnique-identitaire.

Autrement dit, que ce soit par la logique bolivienne nationaliste « pure » portée par Santa Cruz, sur la base de la domination des criollos issus de la colonisation espagnole, ou bien par la démarche bolivienne plurinationale identitaire, avec un indigénisme s’appuyant sur El Alto – La Paz, la situation est catastrophique.

Toutes les initiatives, revendications, réformes, mobilisations… sont happés par l’une des factions de la haute bourgeoisie bolivienne qui n’a jamais été capable de mettre en place un capitalisme bureaucratique stable.

L’élection présidentielle de 2025 sont un bon exemple. Luis Arce du MAS ne se représente pas. Le démocrate-chrétien (et fils de président) Rodrigo Paz Pereira fait 32% (et l’emporte au second tour)., le centriste de droite Jorge Quiroga Ramírez (et ancien président) fait 26%, le millionnaire Samuel Doria Medina fait 19%.

Le MAS, après deux décennies au pouvoir, se retrouve avec simplement deux députés. Il a joué son rôle historique de serviteur d’une des fractions des couches dominantes, derrière une rhétorique socialiste, indigéniste, etc.

Tout cela tient au fait que les grands propriétaires de mines avaient une dimension féodale, s’ajoutant aux grands propriétaires terriens, provoquant un affaiblissement généralisé de la bourgeoisie commerçante et marchande, même vendue à l’impérialisme.

On pourrait forcer le trait et dire que la Bolivie est « semi-féodale, semi-féodale » (au lieu de semi-féodale, semi-coloniale), sauf qu’il y a bien entendu en plus de cela les influences impérialistes ainsi que celles de tous les pays voisins.

Le parcours de la Bolivie est, au sens strict, le cauchemar absolu de la pensée de José Carlos Mariátegui : au lieu de l’unité populaire dans une perspective démocratique, avec les Indiens comme base, on a une instabilité perpétuelle dont les Indiens sont des jouets pour les coups et les contre-coups.

Il est notable ici que le mouvement communiste n’a jamais réussi à s’implanter en Bolivie.

Dès le départ, les communistes, avec notamment Oscar Cerruto et Carlos Mendoza Mamani, étaient bien trop nombreux et furent très rapidement interdits, ayant à peine le temps, en 1926-1927, de publier 52 numéros de leur organe Bandera Roja (Drapeau Rouge).

Ils se maintinrent très difficilement, ne parvenant jamais à devenir une réelle organisation, et à ce titre d’obtenir la pleine reconnaissance de l’Internationale Communiste.

Cette dernière tira au passage à boulets rouges contre la mise en place par l’un des activistes, José Antonio Arze, d’une sorte de projet panaméricain unissant la Bolivie, le Chili et le Pérou dans une Confederación de las Repúblicas Obreras del Pacífico (Confédération des Républiques Ouvrières du Pacifique).

Ce sont par conséquent les trotskistes qui arrivèrent à se développer, parallèlement au second fascisme, comme variante plus « radicale ».

Il faudra attendre 1940 pour que se forme Partido de la Izquierda Revolucionaria (Parti de la Gauche Révolutionnaire) sympathisant avec l’URSS et se revendiquant de Lénine et de Staline.

Il capitula devant l’une des fractions des couches dominantes et l’aile gauche sortit pour fonder en 1950 le Parti Communiste, qui fut immédiatement interdit.

Incapable de se lancer véritablement, il passa ensuite lui-même dans l’orbite d’une des fractions des couches dominantes, affrontant qui plus est de nombreuses interdictions.

Ce sont ainsi les trotskistes du Parti ouvrier révolutionnaire qui eurent toujours le dessus, alors qu’une figure comme Fausto Reynaga devint dans les années 1960-1970 un théoricien indigéniste.

Il est ainsi nécessaire d’avoir un Parti Communiste guidant les masses pour la fondation d’une véritable république bolivienne, sortant du conflit interne du capitalisme bureaucratique qui oppose, pour ainsi dire, La Paz à Santa Cruz.

La Bolivie a pris le chemin inverse de celui proposé par José Carlos Mariátegui : c’est là l’erreur dans son parcours historique et dans son émergence nationale-démocratique qui reste à réaliser.

=>Retour au dossier sur

Les pays issus de la colonisation espagnole de l’Amérique