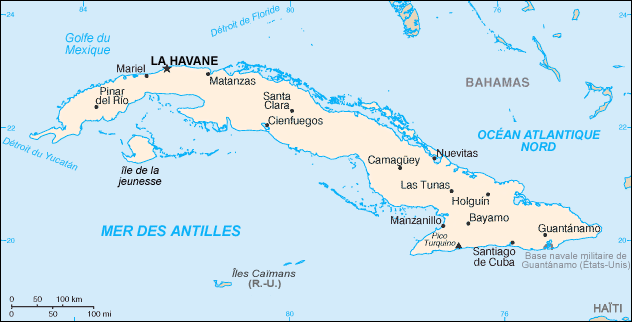

Cuba est une île relativement grande : elle fait 1/5e de la France, 3,6 fois la Belgique. Elle est extrêmement célèbre, de par sa culture et son rapport conflictuel avec les États-Unis.

Néanmoins, ce n’est pas tout : Cuba, si l’on s’intéresse à l’Amérique latine, a la particularité de ne pas voir les Espagnols criollos, nés en Amérique, chercher à prendre le pouvoir aux dépens des Espagnols peninsulares, nés en Espagne même et au service de la monarchie espagnole.

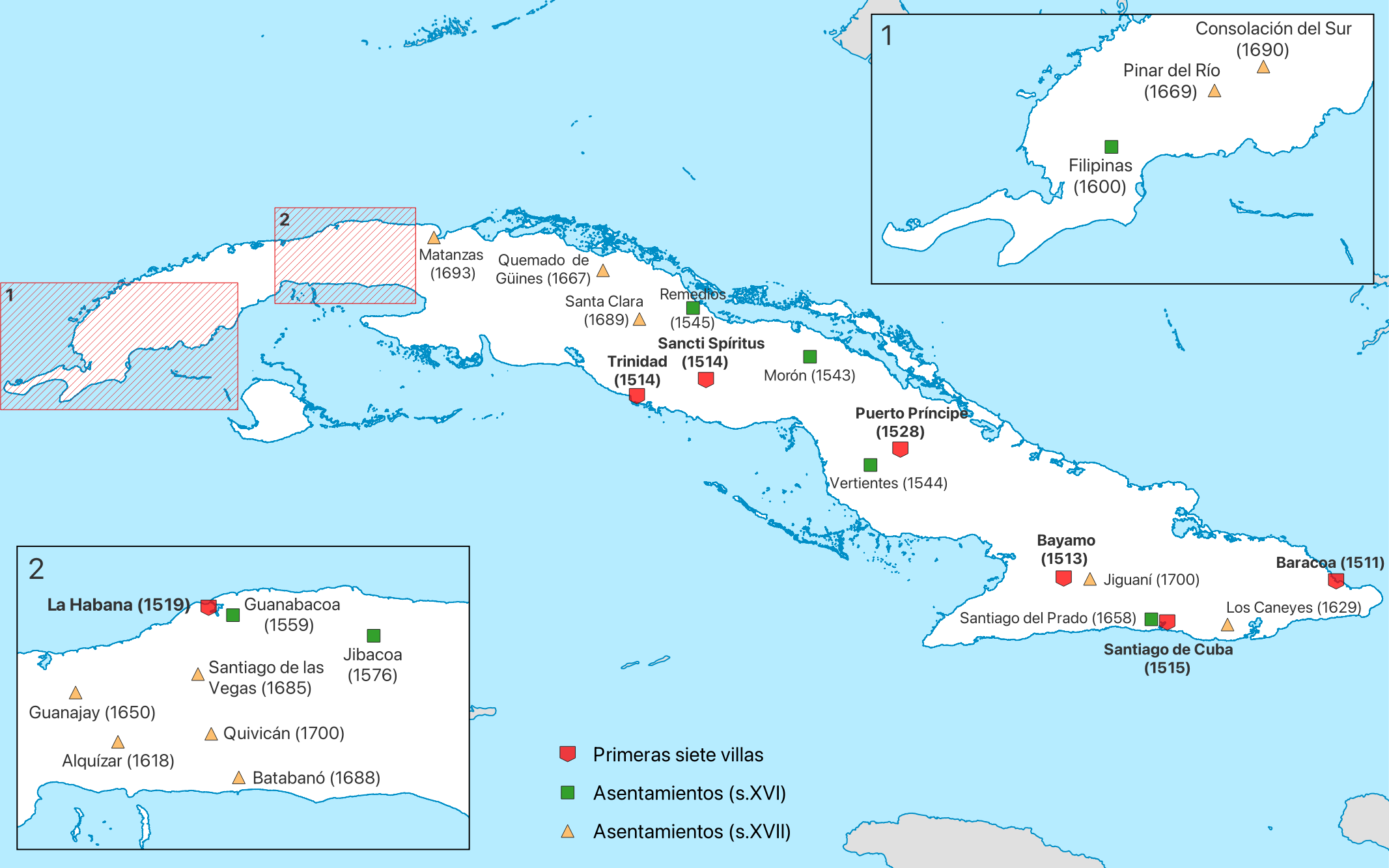

Cette particularité a comme origine les modalités de la colonisation. C’est que Cuba a été « découverte » très tôt.

Christophe Colomb part d’Espagne en août 1492 ; il arrive à la mi-octobre à ce qui sera les Bahamas, puis à la fin octobre à ce qui va devenir Cuba.

Un mois plus tard, il arrivera à l’île qui donnera Haïti et la République dominicaine.

Néanmoins, c’est Cuba qui devient la tête de pont de la colonisation espagnole ; c’est de là que partent les navires des conquistadors qui vont prendre très rapidement le contrôle de ce qui sera le Mexique.

Le processus de démarrage est assez lent : l’île est découverte en 1492, c’est en 1508 qu’il est confirmé que c’est bien une île, car il était initialement considéré que c’était le continent asiatique qui avait été découvert.

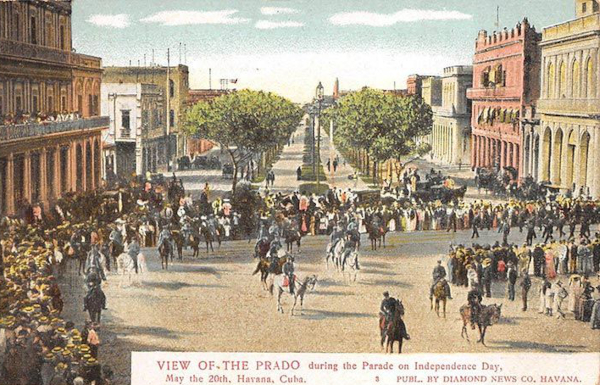

La colonisation de l’île commence en 1511, la ville de Santiago de Cuba est fondée en 1514 et celle de La Havane en 1515.

Les populations autochtones – Guanahatabey, Ciboney et Taïno – sont immédiatement asservies dans la violence, succombant en grande partie aux maladies inconnues de leur système immunitaire.

La quasi-totalité des 350 000 « Indiens » périt, alors que les colons espagnols ont dès le départ la fièvre de l’or.

Avant même la fin de la colonisation, l’or accapara leurs efforts ; cependant, les mines exploitées dès 1512 sont déjà épuisées à la fin des années 1570.

Que faire alors de Cuba ?

Son emplacement géographique est important, mais le centre de gravité est désormais du côté de la Vice-royauté de Nouvelle-Espagne, le futur Mexique, juste en face de ses côtes, à 210 km.

Il n’y a pratiquement plus d’Indiens et il n’est donc pas possible d’instaurer de vastes plantations où on pourrait les utiliser en les réduisant à un statut de semi-esclaves.

La solution trouvée fut d’importer une nouvelle marchandise humaine : les esclaves africains. 60 000 esclaves furent amenés à Cuba de 1521 à 1763, afin de travailler dans les plantations de canne à sucre.

On passe alors, en quelques décennies, à 100 000, puis 300 000 esclaves, en raison de la hausse de demande mondiale pour le sucre alors que la révolution anti-esclavagiste à Haïti y paralysait l’immense production locale.

Le processus se prolongera encore. Au total, entre 1790 et 1867, Cuba importera 780 000 esclaves.

Ceux-ci vivaient enfermés la nuit dans des baraquements avec des grilles de fer et des chiens pour les surveiller, ou emprisonnés dans des caves sales et humides.

Le travail épuisant, les coups incessants et la torture entraînaient un taux de mortalité effroyable, avec évidemment de fréquents suicides.

De très nombreux ouvriers agricoles étaient employés, consistant en des métis espagnols-indiens, espagnols-noirs, des noirs affranchis.

Tendanciellement, le travail salarié commençait à l’emporter, de par sa plus haute productivité ; néanmoins, le style général était marqué par l’esclavage et celui-ci était considéré comme incontournable, alors qu’en même temps son abolition semblait inéluctable.

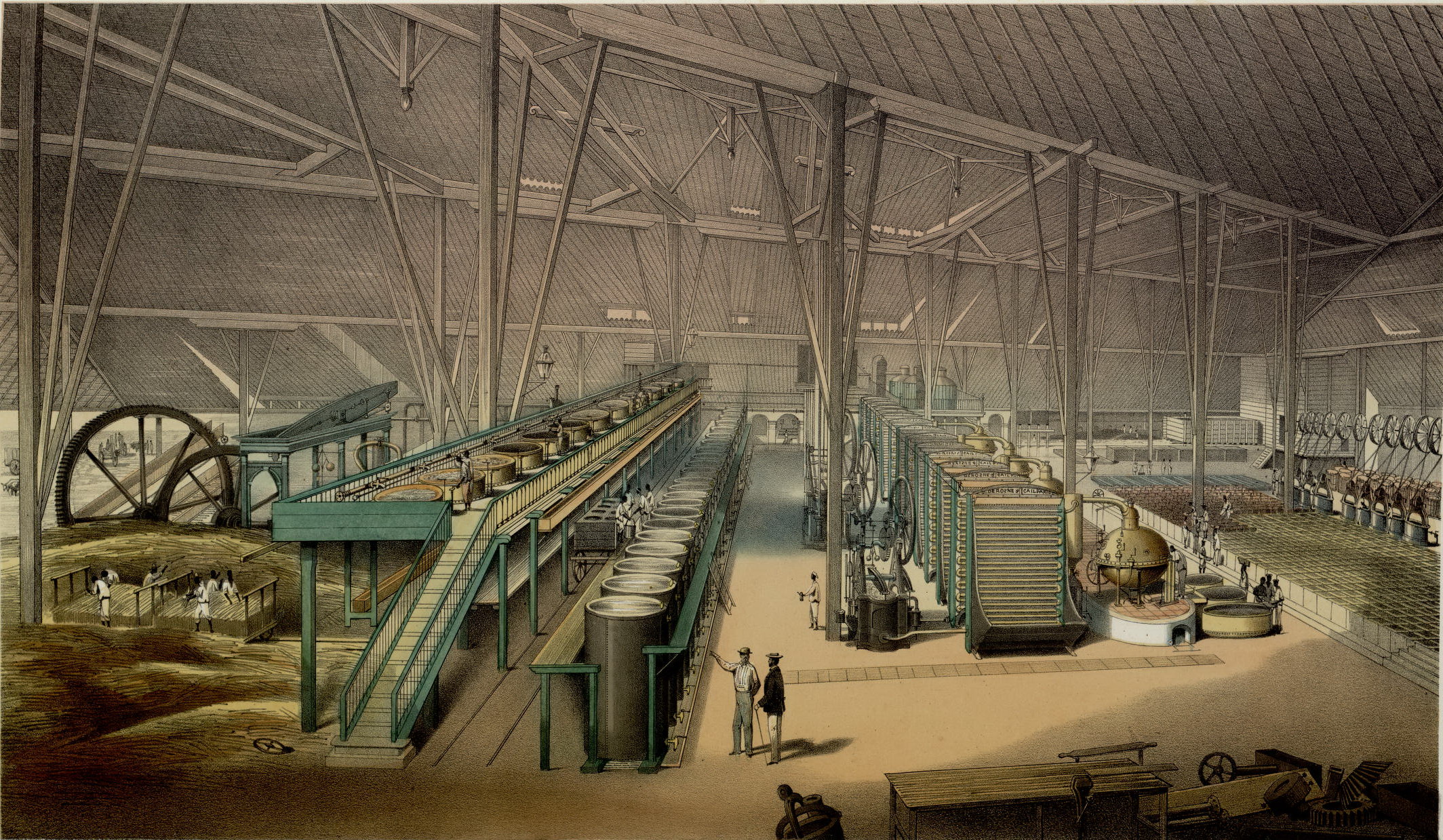

En 1792, Cuba comptait 478 plantations de canne à sucre, 399 grandes fermes d’élevage et 7 814 petites exploitations de tabac, de légumes et d’élevage.

Le tabac, de très bonne qualité, va connaître au siècle suivant un très fort développement, notamment avec les cigares.

L’île de Cuba était également une base d’opération maritime, afin de surveiller une région où se déroule transit maritime des richesses depuis le continent américain jusqu’à l’Espagne.

Les pirates étaient très actifs dans la région, avec notamment l’île de Tortuga à 180 km, avec beaucoup de petites îles et d’îlots entre les deux.

Mais il y avait également les Britanniques, qui occupèrent La Havane pendant quasiment une année, en 1762.

La présence militaire espagnole et la peur d’une révolte des esclaves comme à Haïti (qui commence en 1791 pour triompher en 1804) explique pourquoi, lorsque la monarchie espagnole s’effondra en 1808 face à l’invasion napoléonienne, Cuba ne bascula pas dans les velléités indépendantistes.

Qui plus est, plus la monarchie espagnole reconstituée dès 1814, perdant au fur et à mesure ses colonies en Amérique, accorda toujours plus d’importance à Cuba, cette « perle des Antilles ».

Elle fit des concessions pour conserver l’île dans son empire.

Enfin, le plus riche des grands propriétaires terriens, Francisco de Arango y Parreño, décida de moderniser toutes ses plantations de canne à sucre, notamment en produisant directement du sucre raffiné.

Il procéda à des études approfondies en ce domaine et fit en sorte que triomphe la ligne selon laquelle Cuba devait remplacer en ce domaine l’ancien producteur numéro un mondial, Saint-Domingue devenu Haïti.

Cuba prend alors une direction totalement à rebours de ce qui se passe historiquement. L’esclavagisme vacille dans le monde, alors que la révolution française a un immense impact.

Même la prise unilatérale du pouvoir par les Espagnols criollos, nés en Amérique, dans les différents pays d’Amérique latine, a comme masque la « République ».

Cuba devient par contre un bastion esclavagiste d’une monarchie espagnole remise en place et s’arc-boutant sur des fondamentaux.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y eut pas des tentatives de révoltes, mais à chaque fois la répression fut sanglante et leur dimension fut très restreinte.

Il y eut une contestation indépendantiste en 1810, une révolte des esclaves sous la direction du métis José Antonio Aponte en 1812, une tentative de soulèvement indépendantiste en 1823 par les Soles y Rayos de Bolívar (Soleils et Rayons de Simón Bolívar, Soleils et Rayons étant le nom d’une loge des Francs-maçons représentant les Espagnols criollos).

Enfin eut lieu en 1843-1844 une pseudo-conspiration dite de la Escalera, en fait une révolte des esclaves.

La Escalera signifie l’échelle : celle où était attaché un esclave devant être fouettée. 1844 fut el Año del Cuero, l’année du fouet.

On a alors un épisode, pratiquement inconnu, qui va changer le cours de l’Histoire.

Le militaire vénézuélien Narciso López cherche des appuis aux États-Unis pour un débarquement à Cuba, afin de prendre le contrôle de l’île.

Pourquoi est-ce essentiel ? Parce que l’action de Narciso López converge avec les États esclavagistes du sud des États-Unis.

Or, sa tentative, avec 600 hommes (appartenant la plupart à la franc-maçonnerie), échoue totalement en 1851.

La conséquence fut qu’incapable d’étendre l’esclavage vers le sud – une même tentative au Nicaragua s’avéra un échec – les États du Sud se virent dans l’obligation de rapidement se confronter à ceux du Nord, ce qui donnera de 1861 à 1865 la guerre de Sécession aux États-Unis, qui fit environ 750 000 morts.

Ce qu’il faut également noter, c’est que Narciso López avait prévu un drapeau pour son entreprise : c’est l’actuel drapeau cubain, avec un bleu légèrement plus foncé.

Il est étrange qu’un drapeau lié à un tel personnage ait été adopté.

Cela s’explique par la suite des événements. L’échec de Narciso López fit considérer aux États-Unis qu’il fallait cesser l’emploi de flibustiers et d’aventuriers, pour passer à un autre niveau.

On est à l’époque de Monroe, du nom de James Monroe, à la présidence de 1817 à 1825.

Cette doctrine affirme le rejet de toute intervention européenne sur le continent américain.

Dès 1854, les États-Unis considèrent ainsi qu’il faut prendre le contrôle de Cuba, non pas tant par hostilité envers l’Espagne, considérée comme une puissance secondaire, que par crainte que les Britanniques ou les Français ne se l’approprient.

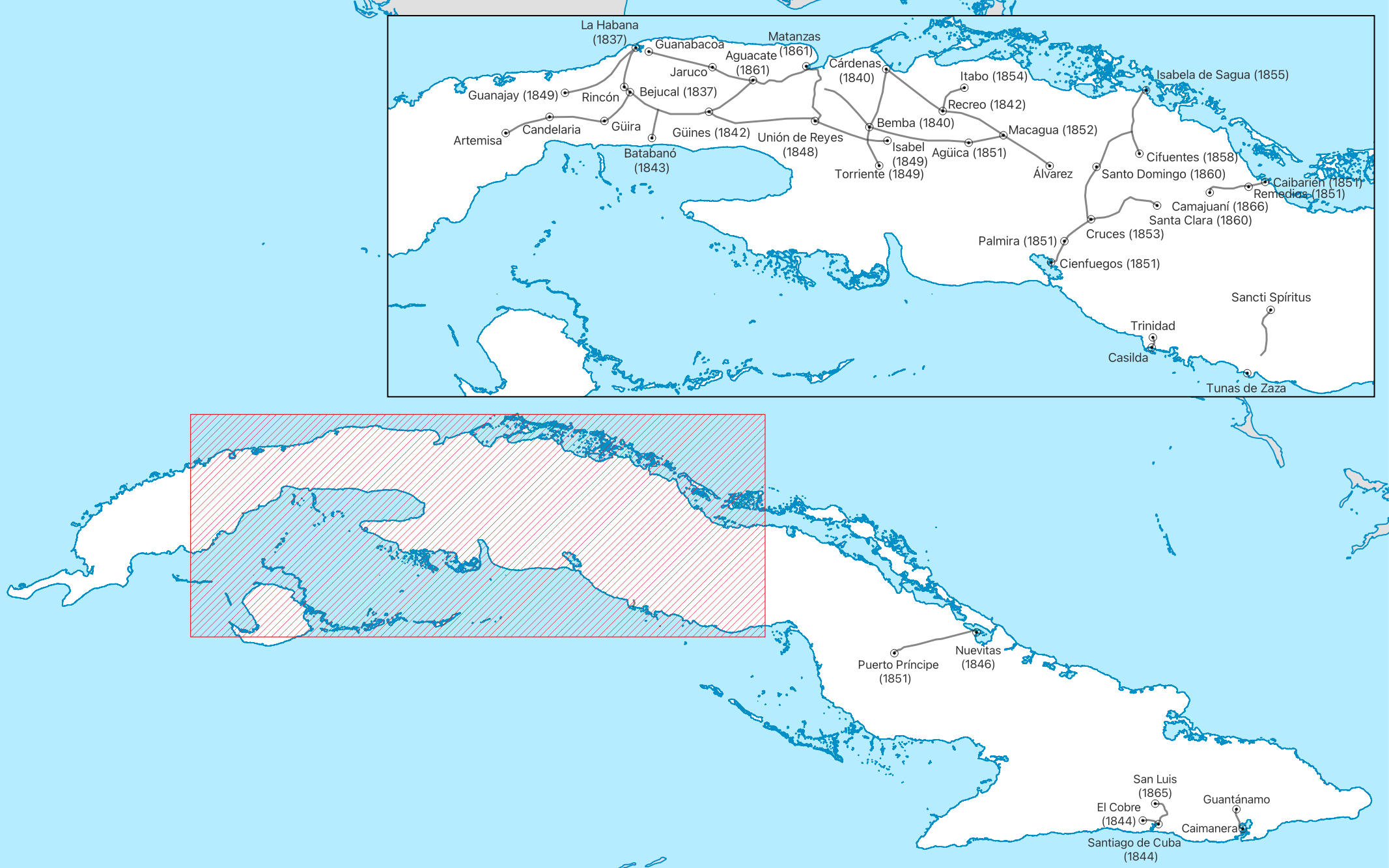

directement en liaison avec la production de sucre

Il fut proposé 130 millions de dollars à l’Espagne, sous-entendant qu’en cas de refus ce serait la guerre.

Les anti-esclavagistes américains firent toutefois capoter le projet, par crainte de renforcer les États du Sud par l’apport d’un nouvel État esclavagiste.

Cependant, les Espagnols criollos commençaient à rompre avec l’Espagne.

Dans les années 1860, ils avaient réclamé une modification du tarif douanier et le droit pour Cuba d’envoyer des députés en Espagne, ce qui fut refusé.

Et, en février 1867, la monarchie espagnole introduisit un nouvel impôt sur la propriété foncière et industrielle.

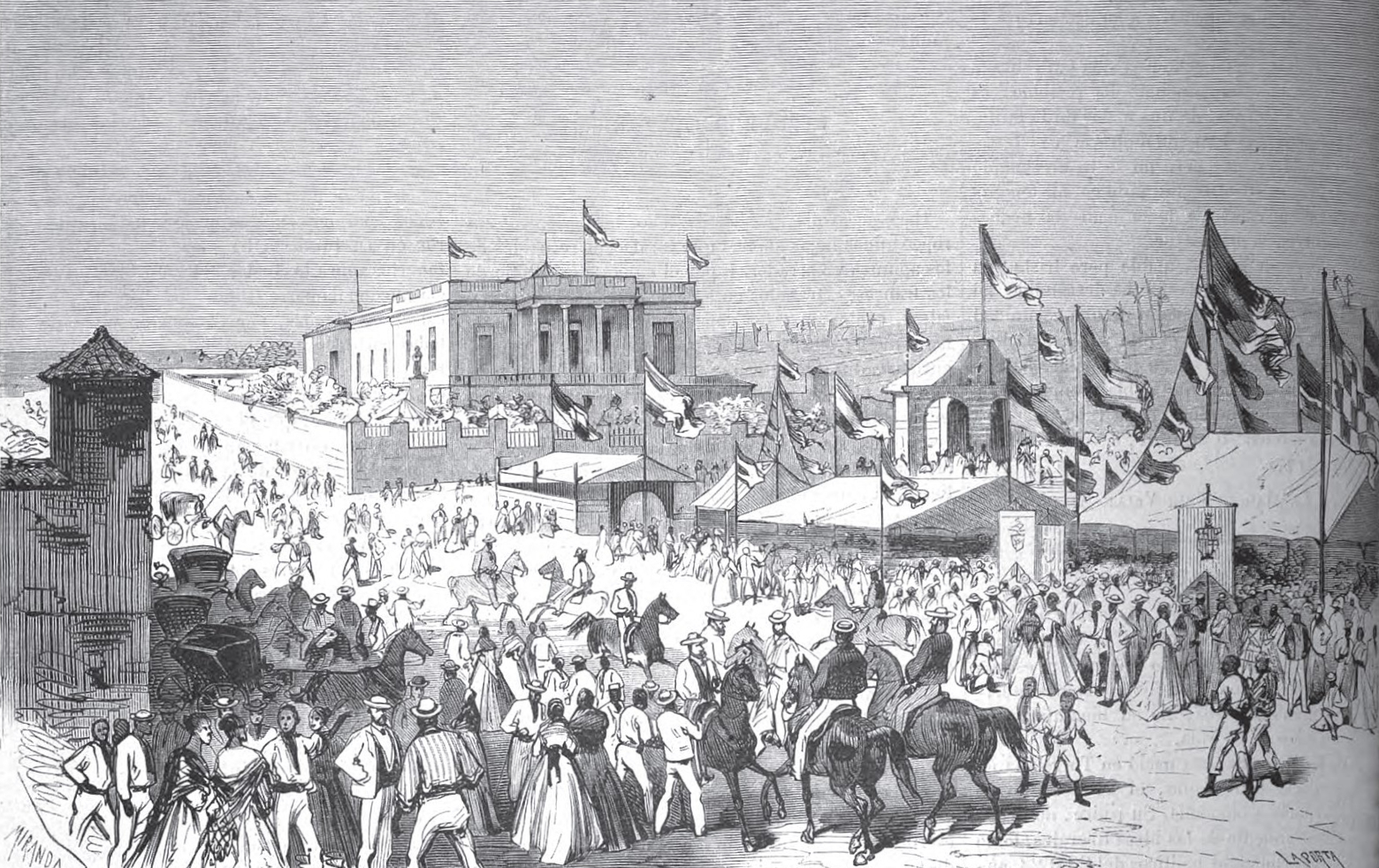

Aussi, lorsqu’en septembre 1868 la monarchie espagnole commença à s’effondrer avec la reine obligée d’abdiquer, un riche propriétaire terrien lança en octobre la bataille pour l’indépendance.

Carlos Manuel de Céspedes libéra ses esclaves et, avec 37 personnes, proclama la république en armes ; naturellement, les États-Unis fournirent des armes et des volontaires.

Lui-même meurt en 1874 et la guerre, qui dura dix ans, fut atroce, ravageant le pays et causant la mort de 300 000 morts.

Les 160 000 soldats espagnols mirent en déroute l’armée rebelle avec ses 12 000 soldats et 40 000 partisans.

La défaite cubaine de 1878 ne fut pas complète, l’Espagne étant obligée de reconnaître une certaine autonomie, l’abolition de l’esclavage en 1880 (réalisée en 1886), l’égalité des droits entre les Blancs et les Noirs en 1893.

La pression restait par contre quasi entière quant au reste. Les 3/4 du budget de Cuba servaient au remboursement de la dette nationale espagnole, au financement de l’armée, de la marine, de la police et de l’appareil administratif espagnols présents sur place.

Les taxes étaient énormes ; quant au vote, sur 1,4 million de Cubains, 10 000 avaient le droit de vote – et sur les 129 000 Espagnols présents, seulement 42 000.

De plus, l’abolition de l’esclavage désorganisa encore plus la production, alors que la bourgeoisie commerciale espagnole avait commencé à racheter des plantations de canne à sucre.

Commença alors l’instauration du métayage : des colons louaient des terres, dans le cadre d’un contrat avec les grands propriétaires terriens possédant les plantations de canne à sucre et les moyens de le raffiner. Dans les années 1880, 35 à 40 % de la canne à sucre cubaine était produite ainsi.

Cela ne put pas compenser l’efficacité de la production allemande, produite massivement non pas à partir de canne à sucre, mais à partir de betterave, suivant une découverte de Andreas Sigismund Marggraf en 1747.

L’Allemagne produisait déjà 1 million de tonnes en 1884, 1 891 461 tonnes en 1894, alors que Cuba ne dépassa le million de tonnes qu’en 1892, pour atteindre quasiment 1,1 million de tonnes en 1894 (soit autour de 15 % de la production mondiale).

En 1888, l’île comptait 619 ingenios, c’est-à-dire les sucreries liées aux plantations et destinées à produire le sucre raffiné à partir de la canne à sucre ; dans les années 1890, il n’y en avait qu’un peu plus de 400, en 1904, il n’en restait plus que 173.

Cet effondrement du rôle du sucre est strictement parallèle à la montée de la révolte indépendantiste.

Mais, en même temps, cette poussée indépendantiste convergeait avec la pénétration américaine.

En 1868, 54 % de la production sucrière était exportée vers les États-Unis ; en 1878, le pourcentage était passé à 81 %, en 1894 à 91,49 %.

Pour le reste de la production, on peut constater qu’en 1883, l’île comptait 127 fabriques de tabac, 62 distilleries, 27 tanneries et 17 conserveries.

Si la fin de l’esclavage avait supprimé les esclavagistes – par définition ultra- réactionnaires -, les grands propriétaires de plantations de canne à sucre, de sucreries et de fabriques de tabac formaient une élite rétive à la lutte pour l’indépendance ; ils vivaient à la Havane, un bastion pro-espagnol.

Cela explique les difficultés pour parvenir à relancer la lutte indépendantiste, et une tentative de relancer le soulèvement échoua en 1878-1879.

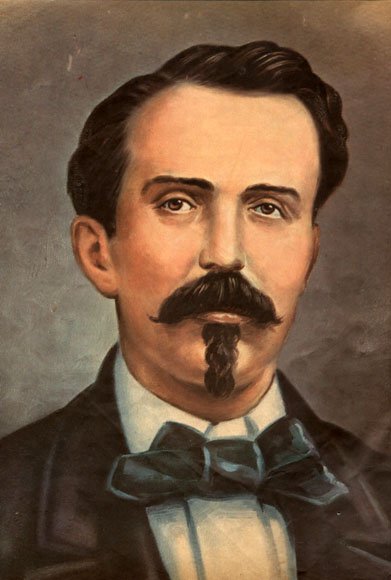

Il faut attendre 1895 pour qu’un groupe relance l’affrontement, sous l’égide du poète José Martí, qui tomba très rapidement les armes à la main.

Une autre figure essentielle sur le plan militaire fut Antonio Maceo, qui participa en tout à 900 combats dans la lutte contre l’Espagne, et s‘affirma également opposé aux États-Unis.

Il faut également mentionner Ignacio Agramonte et Máximo Gómez, qui jouèrent un rôle de premier plan.

L’Espagne réagit avec terreur en parquant 400 000 personnes dans les premiers camps de concentration de l’histoire, qui provoqua la mort d’un quart des prisonniers.

200 000 autres personnes périrent durant le conflit, qui opposa 200 000 soldats espagnols à 50 000 rebelles.

Et c’est l’intervention des États-Unis, en 1898, qui fit basculer la victoire du côté cubain, avec une guerre hispano-américaine qui dura trois mois et demi.

L’Espagne céda alors aux États-Unis non seulement Cuba, mais également Porto Rico, Guam et les Philippines.

Cuba devint donc « indépendante », mais en réalité c’était une colonie des États-Unis.

La capacité de ces derniers à intervenir avec autant de puissance provoqua une crise terrible dans les élites des pays décolonisés en Amérique et cela donna naissance à l’idéologie « latino-américaine », avec comme manifeste l’essai Ariel de l’Uruguayen José Enrique Rodó, publié en 1900.

Les États-Unis firent d’ailleurs signer un traité qui prévoyait l’entrée de troupes américaines à Cuba, avec l’administration de l’île par un gouverneur général américain à compter du 1er janvier 1899, jusqu’à l’adoption d’une constitution et l’élection d’un président par Cuba.

Le Congrès américain n’a ensuite approuvé la constitution cubaine qu’après avoir reconnu l’amendement Platt, lui-même intégré dans la constitution cubaine.

On y lit notamment que :

« Le gouvernement de Cuba accepte que les États-Unis puissent exercer le droit d’intervention pour préserver l’indépendance de Cuba et maintenir un gouvernement capable de protéger les vies, la propriété et la liberté individuelle. »

Cuba n’avait pas le droit de conclure des accords avec des États étrangers ou de recevoir des prêts étrangers sans le consentement des États-Unis, ces derniers pouvant intervenir dans les affaires intérieures de Cuba et maintenir une base navale à Guantanamo (75 kilomètres carrés de terre et 35 kilomètres carrés pour sa zone maritime).

L’indépendance cubaine de 1901 est ainsi ouvertement artificielle. Peut-on même parler d’une nation cubaine ?

Voyons déjà quelle est la situation économique de l’île.

En 1899, à la veille de l’indépendance obtenue sous l’égide des États-Unis, on a :

– 1,5 million d’habitants au total ;

– 295 000 personnes travaillant dans l’agriculture ;

– 79 000 personnes travaillant dans le commerce et les transports ;

– 93 000 personnes travaillant dans diverses industries ;

– 141 000 personnes travaillant comme domestiques ;

– 8 700 personnes travaillant dans les professions intellectuelles.

Et l’ossature de tout, c’est le sucre, exporté aux États-Unis surtout. Il faut se fonder là-dessus.

La dynamique générale est forcée, on a une culture à visée exportatrice, et une économie qui sert celle-ci, depuis sa fondation même.

Rappelons maintenant la définition scientifique de la nation :

« une communauté stable, historiquement constituée, de langue, de territoire, de vie économique et de formation psychique, qui se traduit dans la communauté de culture » (Staline).

Cuba n’a pas eu, avant 1901, de communauté stable.

L’esclavagisme déchirait la population et, comme on le sait, l’esclavagisme implique qu’on en est au mode de production esclavagiste, avant même la féodalité, et loin du féodalisme tardif où le capitalisme émerge et commence à unifier nationalement.

La vie économique était subjuguée par l’Espagne.

Il y a la communauté de langue, mais comme appendice colonial, même si en pratique Cuba a fait émerger une puissante littérature.

On doit alors dire que c’est la formation psychique qui a joué principalement pour Cuba, parce que c’est une île.

L’exigence d’un pouvoir local, sur une île, apparaît d’elle-même une fois que l’île a une certaine cohérence.

1901 ne doit donc pas être considéré comme la fin du processus national, mais en fait comme son commencement.

L’unification du pays et son indépendance formelle pose un cadre qui, comme c’est une île, décide de tout.

C’est ce qui explique la suite.

Le premier président, en 1902, fut Tomás Estrada Palma ; cet indépendantiste avait vécu quasiment trente ans aux États-Unis, ayant d’ailleurs acquis la nationalité américaine.

Il se représenta en 1906 et emporta une élection présidentielle marquée par des violences, les fraudes électorales massives, les manipulations, les pots-de-vin.

Cela força les États-Unis à intervenir militairement, instaurant un gouvernement militaire, sous la direction de l’amiral William Howard Taft (futur président des États-Unis) puis de Charles Edward Magoon, jusqu’à l’arrivée d’un nouveau gouvernement cubain en 1909.

D’autres interventions américaines eurent lieu : en 1912 pour épauler le régime dans sa répression de la grande révolte des Noirs contre le racisme, et en occupant le pays de nouveau de 1917 à 1922 pour stopper l’instabilité du régime.

On ne saurait parler de nation indépendante quand on voit cela.

Cependant, ce qui va sauver le régime pendant un temps, c’est que la première guerre mondiale empêche pour beaucoup l’utilisation des terres agricoles produisant du sucre en Europe, avec la betterave, ou bien la distribution de la production.

Les prix vont augmenter et Cuba, devenu le premier producteur mondial (avec 25 %-30% du total, jusqu’aux années 1970).

Qui plus est, les États-Unis instaurèrent la prohibition de 1920 à 1933, ce qui fit du pays un lieu de tourisme pour l’alcool.

Cette croissance économique était toutefois désordonnée, de par la naissance de Cuba « indépendante » comme colonie américaine.

C’est ce qui amène au pouvoir le général Gerardo Machado y Morales, de 1925 à 1933, qui va essayer de verrouiller le système dans la violence, en laissant les choses en état.

C’était intenable et il fut renversé.

Les États-Unis feignent alors de ne plus se mêler des affaires cubaines – un traité américano-cubain des relations est signé en 1934 – mais c’est un militaire, Fulgencio Batista, qui prend le pouvoir de 1933 à 1940 par différents présidents homme de paille.

Il ne faut pas croire, toutefois, qu’on est dans un retour en arrière.

Bien au contraire, on est dans l’instauration d’un capitalisme bureaucratique moderne, avec par exemple la mise en place d’un ministère du Travail, la nationalisation de l’électricité, la limitation du travail hebdomadaire à 48 heures, le droit de vote des femmes…

La constitution de 1940 instaure le salaire minimum garanti, les congés payés, la réglementation du licenciement, l’établissement d’un système d’assurances maladie et d’allocations chômage, le financement des retraites…

On a ici une modernité nécessaire au capitalisme bureaucratique, c’est-à-dire aux grands propriétaires terriens et aux capitalistes liés à l’étranger.

Cet étranger, ce sont bien sûr les États-Unis. L’écrasante majorité des importations vient des États-Unis, l’écrasante majorité des exportations va aux États-Unis, et consiste surtout en le sucre, qui constitue 30 à 40 % du PIB.

Les capitalistes des États-Unis détiennent la moitié de la production de sucre, mais également les raffineries de pétrole, les plus grandes usines, des mines, des services publics de l’électricité et du téléphone, des grandes propriétés terriennes et des ranchs, etc.

Dans ce processus, La Havane est devenue un bastion de la prostitution et des casinos, avec 300 000 « touristes » venant chaque année des États-Unis.

La mafia américaine est omniprésente : c’est dans un grand hôtel de La Havane qu’elle tient une très grande réunion de ses dirigeants, afin de prendre des décisions stratégiques.

Il y a donc une réelle croissance : dans les années 1950, le PIB de Cuba est relativement au niveau de celui de l’Italie.

On y trouve une médecine efficace, le pays a très tôt un service de télévision, et le second pays au monde à avoir la télévision en couleur.

En même temps, les masses sont appauvries par le caractère purement saisonnier du travail dans les champs.

L’agriculture du pays est faible ; on y produit du tabac, du café, du cacao, des agrumes, des bananes, de l’ananas, du maïs, du riz, des haricots, mais la quasi-totalité de la farine consommée, une part importante du riz et des matières grasses, sont importés.

C’est ce qui explique la révolution cubaine de 1959. Ce n’est pas une révolution comme soulèvement contre une situation bloquée, misérable. C’est une révolution afin de modifier la répartition des parts de la croissance.

Et la cause, c’est le retour de Fulgencio Batista.

Celui-ci avait perdu les élections en 1944, après les avoir gagné en 1940, en ayant le pouvoir depuis 1933 néanmoins. Il revient en 1952, par un coup d’État.

La révolution cubaine n’est ainsi pas tant une révolte contre le « second » Batista qu’une tentative de relancer le « premier » Batista modernisateur.

C’est exactement comme au Venezuela, autre pays où une production particulière joue un rôle central (ici le pétrole), où le « »socialiste » Hugo Chávez prolongeait la modernisation du dictateur militaire Marcos Pérez Jiménez.

Le cœur de la « révolution cubaine », c’est pour cette raison le Partido del Pueblo Cubano – Ortodoxos (Parti du Peuple Cubain – Orthodoxes), dont l’une des figures est Fidel Castro, notamment passé par l’ultra-activisme très violent à l’université.

C’est un parti qui regroupe des libéraux, des patriotes horrifiés par la transformation du pays avec la prostitution et les casinos, des nationalistes, des jeunes idéalistes plus ou moins proches des communistes.

Tout à fait dans la culture latino-américaine du coup de force, Fidel Castro a tenté l’aventure, avec l’assaut par 200 hommes armés, le 26 juillet 1953, à Santiago de Cuba, de la forteresse de la Moncada, un camp militaire hautement fortifié avec une garnison de 3 000 soldats.

Ce fut un désastre, suivi d’une vague de terreur, avec un état de siège ordonné de 90 jours, durant en réalité plus d’une année.

après l’échec de l’assaut de la forteresse de la Moncada

Les libertés civiles furent encore plus suspendues de la part d’un régime qui au total aura assassiné 20 000 opposants, et furent prononcés l’interdiction des grèves et des rassemblements, ainsi que des organisations communistes.

Afin de lâcher du lest, Fulgencio Batista organisa toutefois des élections en 1954, que bien entendu il gagna. Et après moins de deux années de prison, les assaillants de la Moncada furent libérés.

Fidel Castro fonda alors le Movimiento 26 de Julio, le Mouvement du 26 juillet. Le débarquement en 1956 sur la côte cubaine à bord d’un yacht, le Granma, depuis le Mexique, avec 82 guérilleros, manqua d’échouer.

Seulement 22 personnes parvinrent à survivre, dont l’Argentin Ernesto « Che » Guevara.

Ce fut le début de la mise en place d’une guérilla dans les montagnes de la Sierra Maestra, alimentée en guérilleros par la section urbaine du Movimiento 26 de Julio.

Cette section urbaine était clairement d’orientation libérale.

Et c’est elle qui va se retrouver aux commandes lorsque le régime, malgré une intervention militaire massive, ne parvient pas à déloger les quelques centaines de guérilleros des zones montagneuses, et qu’en même temps la contestation et la grève générale provoque sa chute.

La révolution cubaine, qui triomphe le 1er janvier 1959, a amené au pouvoir des gens soucieux uniquement de réformer Cuba.

Ainsi, le président nommé pour la transition fut l’avocat libéral Manuel Urrutia Lleó, un opposant de longue date à la dictature.

Le premier ministre nommé fut José Miró Cardona, un autre avocat libéral ; c’est un philosophe libéral, Roberto Agramonte, qui fut ministre des Affaires étrangères. Le ministre de l’Agriculture fut Humberto Sorí Marin, également un libéral.

Felipe Pazos, nommé à la tête de la Banque de Cuba, était ouvertement pro-capitaliste et d’ailleurs l’un des signataires avec Fidel Castro du Manifiesto de Sierra Maestra, en juillet 1957.

L’objectif de la révolution est présenté dans ce manifeste comme « una Cuba Libre, democrática y justa » (une Cuba libre, démocratique et juste) ; il n’y a strictement aucun autre contenu que celui de l’idéologie libérale face à la dictature.

Le troisième signataire du manifeste, Raúl Chibás, fut quant à lui nommé ministre des Finances.

Tous ces hommes, lors du très rapide tournant effectué par Fidel Castro, vont tous rejoindre ensuite les États-Unis et devenir des opposants farouches au nouveau régime.

Fidel Castro et l’URSS social-impérialiste ont développé ici l’argument suivant : tous ces gens étaient des bourgeois, qui étaient au gouvernement, mais qui se trouvaient en opposition au peuple qui avait fait la révolution. Heureusement, comme Fidel Castro avait été nommé délégué du président aux forces armées, et étant le chef du Mouvement du 26 Juillet, la révolution avait pu être « sauvée ».

Tout cela est, bien entendu, totalement faux. Fidel Castro devint rapidement premier ministre, dès fin février 1959 ; en juillet de la même année, le processus de purge est pratiquement terminé.

Mais ce basculement n’engage pas les masses.

Il faut maintenant comprendre ce qui s’est réellement passé. Fidel Castro ne représente pas les masses populaires. Il représente la nécessaire intervention pour maintenir en place le capitalisme bureaucratique.

C’est là le paradoxe historique, avec l’initiative des libéraux se retournant en leur contraire. Les libéraux ne voulaient pas changer l’ordre social, ils voulaient en rétablir l’équilibre.

Il était impossible que les larges masses restent à l’écart du développement économique et que le régime soit une simple dictature chapeauté par les militaires à la demande des États-Unis.

Pour les libéraux, dont Fidel Castro, la trajectoire imposée par Fulgencio Batista et les États-Unis aurait abouti, selon eux, à l’implosion du pays.

Mais il n’y a pas de remise en cause fondamentale de l’ordre social : on est dans l’aile modernisatrice du capitalisme bureaucratique.

Cependant, de par la configuration des choses, une modernisation impliquait des mesures de fond, permettant l’installation des masses dans la politique et l’ordre économique.

Il n’y a pas de modernité sans électricité ni sécurité sociale, sans participation des masses aux institutions.

Fidel Castro représente ainsi l’aile la plus conséquente des libéraux, et dut donc se confronter aux libéraux qui rejetaient l’inscription à marche forcée des masses dans le cadre politique et économique.

Pour les libéraux, les mesures de Fidel Castro relevaient du communisme – alors qu’en fait, il y avait une dimension collective de par la socialisation exigée. Mais c’était inéluctable du point de vue de la modernité.

Pourquoi alors Fidel Castro a-t-il réussi sa démarche ?

Justement parce que cette modernité sociale, où les masses s’engouffraient, ont été soutenues par les masses, donnant une apparence « socialiste ».

En réalité, tout a été mis en place par en haut, comme dans les autres pays d’Amérique latine, sauf qu’à Cuba la modernisation sous l’égide du capitalisme bureaucratique a nécessité une rupture.

Et cette rupture s’est produite avec les États-Unis, qui ont simplement été remplacés par l’URSS.

S’il n’y avait pas eu cette rupture, Cuba se serait totalement effondré, car l’activité des États-Unis à Cuba était insoutenable matériellement. D’où le soutien au nouveau régime.

Maintenant, il faut bien comprendre que le noyau dur de la situation, c’est le sucre.

C’est, en fait, exactement la même situation qu’au Venezuela, où c’était toutefois le pétrole qui jouait le rôle du sucre.

Car, on l’aura compris, l’existence d’une vaste production centrale formait l’ossature du capitalisme bureaucratique.

La nouvelle bourgeoisie bureaucratique, cette fois soumise à l’URSS et modernisatrice, a pu se mettre en place grâce à un appareil mis en place directement sur la production de sucre.

Ce sont les bénéfices liés au sucre qui ont permis à Cuba d’avoir un nouveau régime « nationaliste » comme ont pu l’être le Venezuela, l’Iran, les pétro-monarchies.

En pratique, il est procédé en 1961 à l’unité des organisations du Movimiento 26 de Julio de Fidel Castro, du Partido Socialista Popular (Parti Socialiste Populaire – le Parti Communiste soutenant l’URSS) et le mouvement Directorio Revolucionario 13 de Marzo (Directoire Révolutionnaire du 13 mars, en référence à une tentative d’assassiner Batista le 13 mars 1957 dans une attaque du palais présidentiel).

Cela donna les Organizaciones Revolucionarias Integradas (Organisations révolutionnaires intégrées), dans une première tentative d’obtenir une base de masse. La fusion générale donna naissance en 1962 au Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (Parti Uni de la Révolution Socialiste de Cuba).

Le nom de Partido Comunista de Cuba (Parti Communiste de Cuba) fut finalement choisi en 1965.

On est naturellement dans une construction totalement fictive, provoquée par la subordination à l’URSS.

Mais cela a tout un sens historique.

Les éléments conscients des couches dominantes cubaines se sont précipitées dans les bras de l’URSS social-impérialiste, afin que celle-ci remplace les États-Unis, mais cette fois en acceptant un équilibre interne.

Et cela a été rendu possible par l’importance du sucre, dont la gestion a permis la formation d’une bureaucratie utilisant l’État comme levier.

Le capitalisme bureaucratique cubain s’est ainsi transformé : de purement utilitaire pour les États-Unis, à fonctionnel pour l’URSS social-impérialiste.

D’où un vrai saut qualitatif et quantitatif.

Quel a été le processus de mise en place du capitalisme bureaucratique cubain modernisé ?

À la fin des années 1960, l’État cubain disposait du monopole d’État sur le commerce extérieur. 80 % de la production industrielle, des transports et du commerce de gros étaient aux mains de l’État.

Il contrôlait plus de 90 % des terres soumises à l’expropriation en vertu de la loi de réforme agraire. Et 40% de la production agricole était alors réalisée par les fermes d’État (domaines populaires).

Plus de 5 000 commerces de détail vendant des vêtements, des chaussures, de la quincaillerie et des articles personnels sont nationalisés, tout comme le petit commerce de détail et l’artisanat.

Il avait dès 1960 nationalisé 382 entreprises appartenant au grand capital national, dont 105 sucreries, des chemins de fer, des centrales électriques, des banques privées et de grands magasins, ainsi que les entreprises relevant du capital américain.

La révolution cubaine a été une opération de repartage massif – en apparence, dans un sens socialiste, en réalité, dans une démarche de rééquilibre du capitalisme bureaucratique.

La base nationale risquait de s’étioler et l’ensemble de l’édifice de s’effondrer : Fidel Castro est un « patriote », c’est-à-dire quelqu’un privilégiant le socle du développement.

Jean-Paul Sartre et Ernesto « Che » Guevara

C’est pourquoi, initialement, les masses ont largement profité de la redistribution des richesses : elles étaient la cible – et non les protagonistes – de la grande modernisation du capitalisme bureaucratique.

C’est la raison de la lutte acharnée, et victorieuse, contre l’analphabétisme. Le nouveau régime a cherché à compenser à tout prix les défauts d’un capitalisme bureaucratique déséquilibré, mettant trop les masses à distance.

Voilà le sens réel d’une baisse d’un taux de chômage autrefois plus que significatif, la baisse des prix des loyers, du téléphone et des médicaments, de l’électricité et du gaz.

Quant aux moyens, ils venaient du sucre.

En février 1960, un accord commercial cubano-soviétique est signé : l’URSS s’engage à acheter 1 million de tonnes de sucre à Cuba par an pendant 5 ans, en payant 20 % du prix d’achat en dollars.

Quand en décembre 1960, les États-Unis refusèrent d’acheter du sucre à Cuba, l’URSS exprima sa volonté d’acheter 2,7 millions de tonnes de sucre à des prix supérieurs aux cours mondiaux. D’autres pays « socialistes » du bloc soviétique suivirent.

En 1961, Cuba signa un accord avec l’Union soviétique pour exporter 4,8 millions de tonnes de sucre par an de 1962 à 1965. L’URSS accorde également à Cuba un prêt de 250 millions de dollars.

Fidel Castro, qui s’était déjà rendu en URSS en 1963, s’y rendit l’année suivante pour un accord commercial à long terme pour l’achat de sucre cubain de 1965 à 1970.

Cuba commença alors à recevoir de manière régulière de la part de l’URSS d’importantes quantités de pétrole et de produits pétroliers, de bois de construction, de métaux ferreux laminés, de céréales, de farine, de graisses, de médicaments et d’automobiles.

L’URSS social-impérialiste envoya également des spécialistes soviétiques pour aider dans les domaines de l’exploration géologique, de la construction de systèmes hydrauliques, du développement de la pêche, de la reconstruction des sucreries, de la formation du personnel, du renforcement des capacités de défense du pays.

Cela provoqua un important moment de crise. Les États-Unis rejetèrent résolument les initiatives cubaines, et ce dès le départ.

Cuba avait proposé de payer les biens nationalisés des entreprises américaines avec des titres, remboursables sur 30 ans et payables à hauteur de 25 % du produit de la vente de sucre cubain aux États-Unis.

Ces derniers s’opposèrent catégoriquement à la démarche. En janvier 1961, ils choisirent la rupture des relations diplomatiques avec Cuba, et soutinrent un Consejo Revolucionario Cubano (Conseil Révolutionnaire Cubain).

Puis, l’aviation américaine maquillée en aviation cubaine bombarda des bases et des villes à Cuba, avec dans la foulée un débarquement dans la baie des Cochons de 1400 exilés cubains.

Ce fut un désastre complet, ce qui n’empêcha pas les États-Unis de prévoir une nouvelle invasion. L’URSS social-impérialiste répondit par le déploiement de missiles balistiques soviétiques de moyenne portée à Cuba.

La crise des missiles de Cuba, en 1962, est alors connue pour avoir mené pratiquement à la guerre mondiale. Les États-Unis organisèrent le blocus naval de Cuba, officiellement une « quarantaine », afin d’éviter une déclaration de guerre.

Finalement, les missiles soviétiques furent retirés de Cuba, en échange du retrait des missiles américains d’Italie et de Turquie, et de l’absence de future attaque contre Cuba.

La séquence scella le parcours de Cuba lié à l’URSS social-impérialiste. Cette dernière, de par l’importance stratégique de Cuba, lui accorda une grande importance et fut largement soutenue.

De 1958 à 1986, la capacité des centrales électriques passa de 397,1 MW à 2 685 MW, la production annuelle de nickel de 17 800 tonnes à 36 800 tonnes, celle d’acier de 8 900 tonnes à 410 000 tonnes et celle de ciment de 700 000 tonnes à 3,3 millions de tonnes, celle de sucre de 5 millions de tonnes à 7 millions de tonnes, celle des agrumes de 86 000 tonnes à 786 000 tonnes, les prises de poissons de 21 900 tonnes à 244 600 tonnes.

L’industrie de la construction mécanique vit sa production annuelle des biens passer d’une valeur de 29 millions de pesos à 796 millions de pesos ; le tonnage de la flotte marchande est passé de 72 600 tonnes à 1,3 million de tonnes.

35 000 kilomètres de routes ont été construits, soit 30 fois plus que dans toute l’histoire du pays avant 1959.

Le pays a également un des plus hauts taux de médecins par habitant au monde, ce qui lui confère un prestige immense.

Cela s’associe à la force du système éducatif : en 1986, un tiers de la population était scolarisé dans divers établissements d’enseignement et le pays, de 10,5 millions d’habitants, comptait 240 000 étudiants dans les universités.

La liaison avec l’URSS social-impérialiste ne cessait de s’approfondir, avec comme organe essentiel la Commission intergouvernementale soviéto-cubaine de coopération économique, scientifique et technique, mise en place en 1970.

En 1972, Cuba rejoignit le Conseil d’assistance économique mutuelle, qui regroupait les pays dans l’orbite de l’URSS social-impérialiste ; Fidel Castro fit à cette occasion une tournée triomphale de deux mois, en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, en RDA et en URSS.

Parmi les visites notables, il faut noter celle du dirigeant soviétique Leonid Brejnev à Cuba en 1974, et celle de Fidel Castro à Moscou en 1980, en 1986 (deux fois), en 1987.

En 1980, le commerce extérieur de l’URSS avec Cuba s’élevait à environ 4,3 milliards de roubles ; en 1987, il était de 7,6 milliards de roubles.

Cuba joua surtout le rôle de tête de pont de la pénétration soviétique dans le tiers-monde, afin de fournir une image « anti-impérialiste » à l’ambition hégémonique social-impérialiste.

L’idée était d’amener indirectement des forces révolutionnaires, d’idéologie petite-bourgeoise, à se positionner dans une convergence avec l’URSS, vue comme « critiquable » mais comme un soutien incontournable.

Cette initiative passant par Cuba fut très largement soutenue par une large partie des trotskistes dans le monde (principalement en France, où le trotskisme s’associa ouvertement à l’idéologie « tiers-mondiste » cubaine).

En ce sens eut lieu en 1966 à La Havane une Conférence de la solidarité des peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, connue comme la Conférence tricontinentale, avec 82 pays du tiers-monde représentés.

Fut mise en place une Organisation de la solidarité des peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, dont le rôle fut toutefois négligeable, si ce n’est comme vecteur esthétique de toute une idéologie contestataire utilisant notamment l’image d’Ernesto « Che » Guevara.

Celui-ci avait fait un discours remarqué à La Havane, un « message à la tricontinentale », où il fut dit que :

« Comme nous pourrions regarder l’avenir proche et lumineux, si deux, trois, plusieurs Vietnam fleurissaient sur la surface du globe, avec leur part de morts et d’immenses tragédies, avec leur héroïsme quotidien, avec leurs coups répétés assénés à l’impérialisme, avec pour celui ci l’obligation de disperser ses forces, sous les assauts de la haine croissante des peuples du monde !

Et si nous étions tous capables de nous unir, pour porter des coups plus solides et plus sûrs, pour que l’aide sous toutes les formes aux peuples soit encore plus effective, comme l’avenir serait grand et proche ! »

Cuba fut également directement actrice du soutien militaire à l’URSS social-impérialiste, par l’intermédiaire de cette idéologie.

Elle envoya environ 36 000 soldats en Angola entre 1975 et 1988 afin de soutenir les forces soviétiques, ainsi que 17 000 en Éthiopie en 1977-1978 ; auparavant, Ernesto « Che » Guevara avait tenté de lancer une guérilla en Bolivie, mais ce fut un échec complet, lui-même étant tué.

Ernesto « Che » Guevara avait élaboré la théorie du « foco », du « foyer révolutionnaire », principalement dans La Guerre de guérilla (1961) ; c’est le Français Régis Debray, qui avait été dans la guérilla à ses côtés en Bolivie, qui écrira en 1967 le manifeste de cette approche « foquiste », Révolution dans la révolution.

On a ici l’idée d’une révolution sans parti, lancée par des guérilleros provoquant un soulèvement par leurs actions armées.

Cette approche correspondait aux besoins de l’URSS social-impérialiste qui avait besoin d’une pseudo-révolution, vrai coup d’État, avec un alignement de guérilleros « révolutionnaires » sur elle, créant ensuite seulement le « Parti ».

On notera ici toutefois que le départ d’Ernesto « Che » Guevara en Bolivie a suivi un épisode très opaque.

Celui-ci s’était, en effet, déjà rendu en Chine en 1959, dans le cadre d’une tournée internationale ; la visite en Chine ne semble cependant pas avoir été annoncé à Fidel Castro.

Or, on est alors dans la période de la rupture sino-soviétique, la Chine populaire de Mao Zedong dénonçant à juste titre le révisionnisme d’une URSS devenant social-impérialiste.

En 1965, dans un discours à Alger en février, Ernesto « Che » Guevara parla de la question de l’anti-impérialisme et semblait prendre une position à mi-chemin de la Chine populaire et de l’URSS, mais relativement critique de cette dernière.

Il disparut alors de la scène publique cubaine ; pourtant de facto numéro 2 du régime, il ne fut même pas présent le 1er mai.

Fidel Castro annonça en juin qu’Ernesto « Che » Guevara informerait de sa situation en temps voulu, puis rendit public en novembre une lettre de celui-ci où il est expliqué qu’il compte lutter ailleurs.

Ernesto « Che » Guevara part alors au Congo, puis en Bolivie, où il se fit tuer dans sa tentative d’établir un « foyer révolutionnaire ».

Enfin, des conseillers militaires furent également envoyés par Cuba à Guinée-Bissau (1973), au Congo-Brazzaville (1977), à Grenade (1979-1983), et des appuis furent donnés à une pléthore de mouvements armés, tant en Afrique (Mozambique, Zimbabwe, Zambie) qu’en Amérique latine (le FSLN au Nicaragua, le FMLN au Salvador, l’URNG au Guatemala, les FALN en République dominicaine, les FALN à Puerto-Rico, des guérilleros en République dominicaine, etc.).

Lorsque l’URSS s’effondra en 1989-1991, le capitalisme bureaucratique cubain fut donc forcément en perdition.

Le pays perdit 80 % de ses marchés, mais ce n’était pas tout : il était privé d’une source stable d’aides financières à des conditions très favorables.

Cuba connut alors des pénuries extrêmes de biens essentiels, notamment de nourriture, d’essence, de médicaments et d’équipements industriels.

Le PIB recule par conséquent du tiers et le régime n’a pas le choix : il faut trouver un moyen de remplacer l’absence de l’URSS social-impérialiste.

Une loi est passée au milieu des années 1990 autorisant la création de coentreprises avec des sociétés étrangères, avec surtout le droit de transférer librement bénéfices et capitaux à l’étranger.

L’économie a alors absorbé ce capital étranger, qui on l’aura compris compense la liaison organique avec l’URSS social-impérialiste.

La part des coentreprises dans des secteurs comme l’industrie légère et agroalimentaire, l’exploitation minière, l’exploration pétrolière, la téléphonie et l’exportation de rhum a atteint 100 %, celle de la transformation des agrumes 70 %, celle de la production de nickel et de ciment jusqu’à 50 %.

Du côté des pays des capitalistes investisseurs, on a surtout l’Espagne et le Canada, puis l’Italie ainsi que la France et l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Mexique et le Venezuela ainsi que le Brésil, enfin la Chine et la Russie.

L’Union européenne a alors tenté de jouer sur le régime, pour l’amener à changer de nature ; il y eut également un moment d’apaisement dans les tensions avec les États-Unis, avec notamment la visite à La Havane en 2016 du président américain Barack Obama.

Cependant, cela ne changea pas la position fondamentale des États-Unis qui placent Cuba sous sanctions et cherche à l’isoler pour arriver à son effondrement économique et social.

Cuba a, dans un tel contexte, choisi de se placer comme arrière-cour des pays d’Amérique latine, en pleine croissance économique durant la période d’expansion mondiale du capitalisme de 1989 à 2020.

La mort de Fidel Castro en 2016 marqua alors la fin d’une époque et il est évident que le régime est condamné.

Mais le peuple a fait une expérience formidable : comme dans la plupart des pays d’Amérique latine, il a commencé à s’unifier malgré le capitalisme bureaucratique, qui a soumis le pays à l’URSS social-impérialiste après l’avoir soumis aux États-Unis.

La clef, c’est ici le métissage, qui a traversé les décennies, produisant une réelle culture nationale cubaine, malgré l’absence de cadre démocratique pour pouvoir s’exprimer.

Ce métissage ne concerne pratiquement pas les Indiens, qui ont pratiquement tous été exterminés, et qui forment autour de 1 % de la population. Il touche les blancs et les noirs.

En 1861, Cuba comptait 1,4 million d’habitants, dont 8 % d’Espagnols, 45 % d’Espagnols criollos (nés en Amérique), 28 % d’esclaves noirs, 16 % de noirs libres et de métis (blancs-noirs).

En 1943, les blancs constituaient 74,4 % de la population cubaine, mais en réalité la définition de « blanc » visait à séparer également les métis des noirs, et on peut compter qu’autour de la moité des habitants consiste en des noirs et des métis.

La proportion de blancs aurait chuté à 65 % en 2002, mais là encore il est considéré que le chiffre est surestimé ; on a le même pourcentage en 2011.

De toute façon, la question ethnique joue pleinement, mais de manière secondaire dans l’émergence de la culture nationale dans le métissage. Cela se lit dans ce qui est mondialement célèbre : la musique cubaine.

La salsa est devenue un phénomène mondial ; il faut penser également au mambo, à la rumba, à toute une série d’instruments typiques (comme le Tres, une guitare à trois paires de cordes, ou encore la conga).

La richesse folklorique de Cuba, sur le plan de la musique mais également des chants et des danses, est immense.

On a une synthèse afro-espagnole qui s’est transformée en base nationale-populaire.

Il est évident que c’est cette dimension populaire qui est la clef – à la fois particulière-nationale et universelle-populaire – d’une affirmation révolutionnaire démocratique.

La guerre populaire doit faire sauter la chape de plomb qui étouffe la réalité populaire.

La révolution doit porter une charge révolutionnaire permettant de poser la question du pouvoir réel – hors de l’idéologie voulant que doit surplomber la société une superstructure capitaliste bureaucratique cherchant à « placer » le pays dans un dispositif.

Le fait que Cuba soit une île rend la chose malaisée, mais en même temps c’est une force dans l’affirmation nécessaire de l’indépendance qui reste à établir, au-delà des apparences et de la démagogie utilisée massivement pour légitimer les différents régimes.

=>Retour au dossier sur

Les pays issus de la colonisation espagnole de l’Amérique