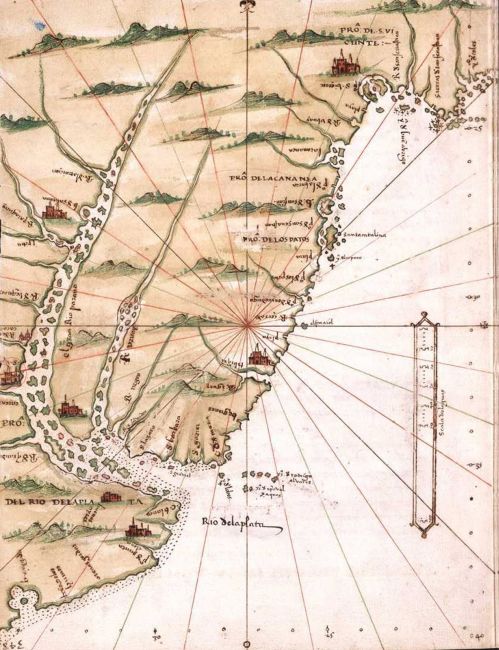

Si le port de Buenos Aires fut initialement mis de côté par la monarchie espagnole, il devint un lieu de passage obligé pour les contrebandiers, qui commerçaient surtout avec le Portugal.

L’Espagne chercha rapidement à briser cela, procédant en 1603 à l’expulsion de tous les Portugais de Buenos Aires.

Le Portugal répondit par la fondation en 1680 d’une colonie sur la côte en face de Buenos Aires. Dénommée Colônia do Santíssimo Sacramento, elle devait permettre de maintenir la contrebande dans la région.

La monarchie espagnole vint immédiatement écraser l’entreprise, avec succès sur le plan militaire.

Un accord fut signé dans la foulée par les deux parties ; le traité de Lisbonne reconnaît que Colônia do Santíssimo Sacramento est portugaise mais interdit la construction de forteresses.

La monarchie espagnole, dans le cadre de sa guerre avec le Portugal, reprit la ville en 1704, pour de nouveau la rendre dix ans plus tard avec le traité d’Utrecht.

Ce fut encore et toujours une base pour la contrebande portugaise, mais également britannique, sapant les intérêts espagnols.

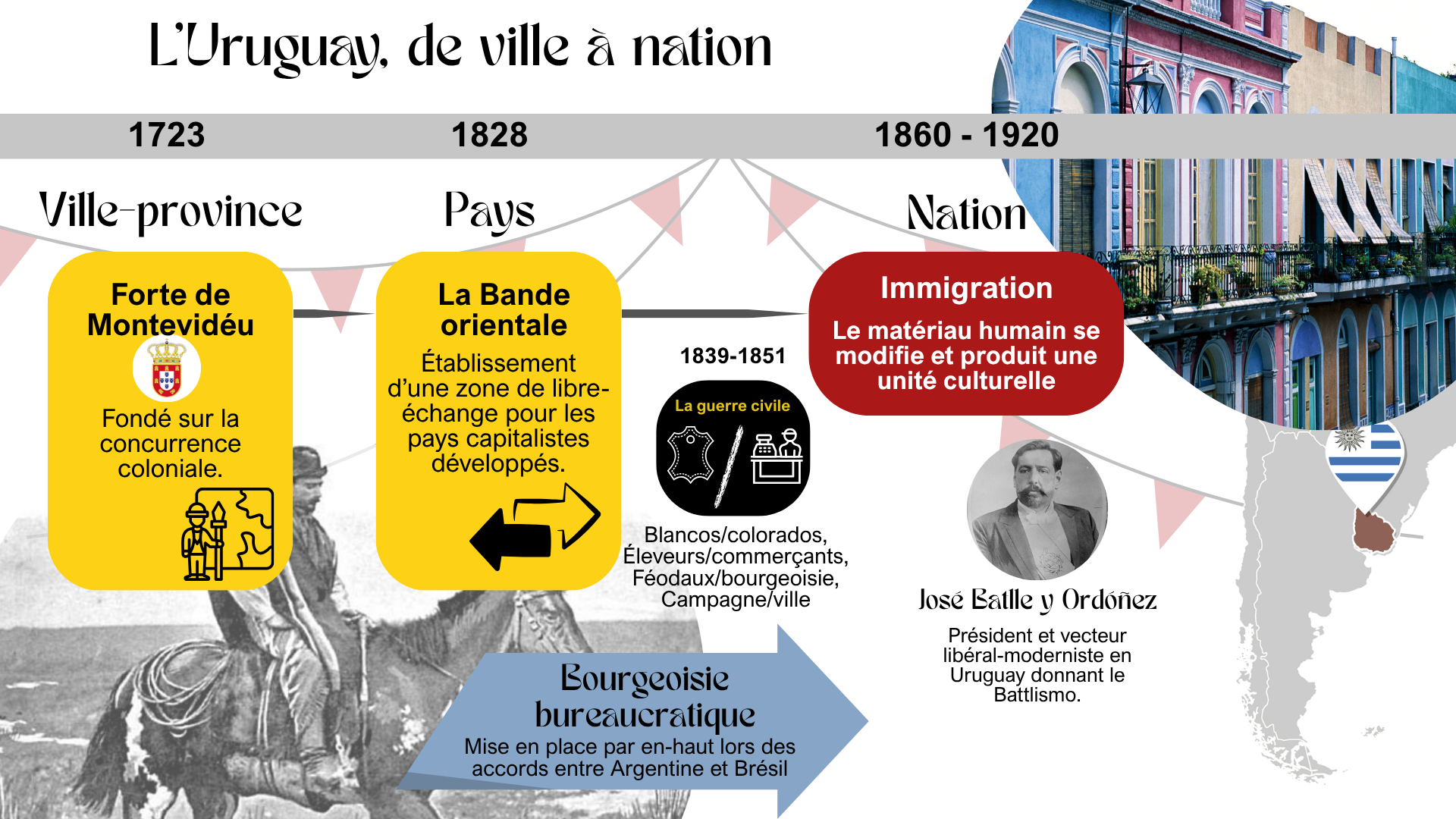

Lorsque les Portugais fondèrent non loin une nouvelle colonie, le Forte de Montevidéu en 1723, la monarchie espagnole réagit dès 1724 depuis Buenos Aires pour en prendre le contrôle.

C’est la naissance de Montevideo, la capitale de l’Uruguay.

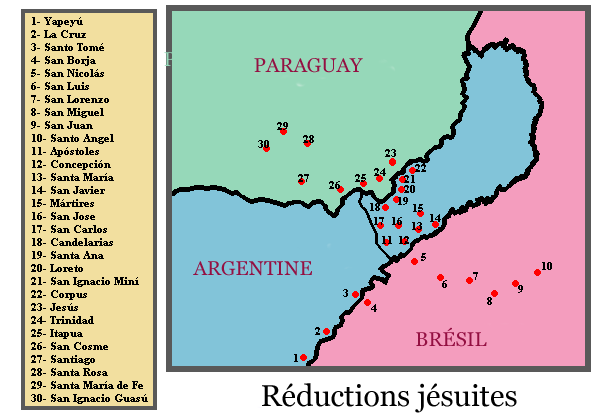

Par la suite, le traité de Madrid attribuait Colônia do Santíssimo Sacramento à l’Espagne, en échange de territoires situés plus au nord, passant au Portugal : il s’agit de zones où étaient présents des Guaranis dans des « réductions » organisées par les jésuites. Les Guaranis se révoltèrent alors militairement.

Cet échange renforça la zone de Montevideo, dans une région appelée la Bande orientale.

Voici comment la situation de cette époque est présentée par Carlos Cabezudo Pérez (1948-1977), un cadre du Parti Communiste Révolutionnaire d’Uruguay qui fut secrètement enlevé et assassiné par les escadrons de la mort en Argentine.

« L’Uruguay alors, dépourvu d’or et d’argent, n’avait aucune importance durant les deux siècles qui suivirent la découverte.

Les fleuves du bassin de La Plata, la navigation étant le principal moyen de transport, leur permettaient de pénétrer profondément dans le continent et, de là, jusqu’au Haut-Pérou (Bolivie).

Les Espagnols, constatant les excellentes prairies naturelles de la région, introduisirent des bovins et des chevaux pour se nourrir pendant leurs voyages.

Grâce à ces conditions naturelles exceptionnelles, ces bovins se reproduisirent, formant d’importants contingents de bovins sauvages.

La Banda Oriental bénéficiait de bons pâturages, d’un climat agréable et d’innombrables rivières et ruisseaux.

Au fil du temps, le capitalisme se développa en Europe, l’industrie manufacturière exigea davantage de matières premières et d’autres produits commencèrent à être extraits en Amérique.

Le cuir commença à être extrait du Rio de la Plata.

Depuis Buenos Aires, les Missions, le Brésil, ou des navires anglais, des vaquerías furent organisées, c’est-à-dire des chasses au bétail pour leurs peaux.

Ces groupes de changadores (cowboys) apportent avec eux une population composée de Blancs et d’Indiens, les gauchos.

L’importance croissante du cuir, ainsi que la proximité de la Banda avec le territoire portugais, ont incité les autorités coloniales espagnoles à s’y installer pour asseoir leur domination (…).

L’importance croissante du cuir a conduit les marchands à acheter de grandes quantités de terres pour s’assurer la propriété des peaux extraites, créant ainsi de grands propriétaires fonciers qui vivaient dans les ports et se consacraient au commerce d’exportation, tandis que des personnes moins riches les occupaient.

Le Rio de la Plata commença à exporter du bœuf salé (tasajo), une nourriture bon marché pour les esclaves des plantations.

Des salaisons, utilisant la main-d’œuvre esclave et salariée, furent établies dans le Rio de la Plata, et le type d’élevage commença à évoluer.

Le ranch sauvage devint un ranch de rodéo où l’on prenait soin du bétail non seulement pour sa peau, mais aussi pour sa viande.

Les marchands exportateurs de cuir, les éleveurs et les propriétaires terriens étaient également impliqués dans le commerce du tasajo.

Ceux qui créaient des salaisons investissaient leurs bénéfices dans des terres et, en tant que sous-traitants, devenaient collectionneurs de peaux, etc.

Ce groupe de riches marchands étrangers, propriétaires terriens, éleveurs, producteurs de salaison et usuriers formait l’oligarchie foncière. Leur richesse reposait sur leurs vastes propriétés foncières.

L’émergence d’économies mono-productives, ainsi que le développement de toute activité productive en Amérique et l’incapacité de l’Espagne à contrôler les colonies comme elle le faisait auparavant, ont conduit à l’autorisation du libre-échange entre l’Espagne et les Indes en 1778.

L’Amérique est devenue un fournisseur de certains produits et un marché de consommation.

Auparavant, la métropole absorbait tous les produits des colonies et les vendait sur le marché international.

Elle approvisionnait également les colonies en produits manufacturés d’Espagne ou d’autres sources, fabriqués en Espagne.

Le commerce bilatéral se déroulait comme un goulot d’étranglement, protégeant les richesses des colonies des autres puissances.

À partir de 1778, les autorités espagnoles ont exploité et contrôlé le commerce au moyen de diverses taxes, contributions et restrictions à l’activité économique dans les colonies, tout en protégeant ces dernières du libre-échange avec d’autres puissances. »

Tout cela signifie une importance cruciale attribuée à Montevideo. Il faut néanmoins plus qu’une ville pour fonder un pays.

Ce qui se passa est la chose suivante ; Montevideo resta sous contrôle des partisans de la monarchie espagnole lors de la révolte indépendantiste de Buenos Aires.

Cette dernière fit alors un long siège de Montevideo, pour ensuite envoyer une flotte commandée par l’Irlandais Guillermo Brown.

L’entreprise finit par être un succès et Montevideo forma alors une région liée aux indépendantistes qui formeront l’Argentine.

à ce qui deviendra l’Argentine (wikipedia)

Cela déplut au Brésil qui intervint au moyen d’une invasion.

La région de Montevideo prend alors le nom de Province cisplatine (littéralement « province en deçà du Rio de la Plata ») en 1821, en tant que composante du Brésil.

du Brésil (wikipedia)

Une expédition fut alors menée depuis Buenos Aires, avec bien sûr le soutien complet de celle-ci, par les « Trente-trois Orientaux ».

Ces « Orientaux » réussirent à pénétrer la bande orientale en 1825 et le premier acte de leur Cruzada Libertadora (« Croisade libératrice ») consista à proclamer l’adhésion de la région aux Provinces-Unies du Rio de la Plata (qui donneront l’Argentine).

Cela provoqua la guerre, avec 8 000 personnes seulement de part et d’autres.

L’armée mieux organisée du Brésil ne parvint toutefois pas à briser les miliciens leur faisant face, alors que le conflit coûtait en même temps trop cher à Buenos Aires.

Un compromis fut trouvé en 1828, sous la forme de la Convención Preliminar de Paz (Convention préliminaire de paix), sous l’égide du Royaume-Uni.

Le ministre britannique des Affaires étrangères d’alors, George Canning, résume bien la question en disant que :

« La valeur de Montevideo pour chaque partie [l’Argentine et le Brésil] consiste peut-être moins dans le bénéfice positif qu’ils peuvent en espérer pour eux-mêmes, que dans le préjudice qu’ils craignent du fait de sa possession par la partie adverse. »

Le Royaume-Uni, principal investisseur dans cette partie du monde et principale puissance mondiale à l’époque, obtint en échange de son intervention une zone de libre-échange, tout en renforçant sa présence politique et diplomatique.

La force de ses investissements capitalistes lui permettait, de fait, d’assujettir les dirigeants tant argentins que brésiliens.

La Bande orientale devint donc indépendante tant des uns que des autres, formant en 1830 l’Estado Oriental del Uruguay, qui prit ensuite en 1918 le nom de República Oriental del Uruguay.

Si on regarde les choses ainsi, il n’y a aucune raison de considérer l’Uruguay comme une nation. C’est un pays qui existe parce qu’il s’agit d’une province qu’aucune des deux grandes puissances voisines n’a pu s’approprier.

En même temps, dialectiquement, une nation ne naît pas à partir de provinces accumulées. Staline explique avec justesse qu’une « nation est une communauté stable, historiquement constituée, de langue, de territoire, de vie économique et de formation psychique, qui se traduit dans la communauté de culture ».

Or, tous ces éléments ont bien été présents à partir de 1830 – même si indirectement. Normalement, le processus aboutissants aux éléments nationaux, au cadre national, relèvent d’une longue accumulation quantitative connaissant un saut qualitatif.

En Uruguay, c’est le contraire : il y a eu d’abord le saut qualitatif et ensuite seulement le développement progressif, l’accumulation quantitative.

Cependant, cela implique un prix à payer.

Cela n’a jamais été vu en tant que tel, mais c’est évident du point de vue matérialiste dialectique sur le rapport entre les villes et les campagnes.

La naissance d’une nation implique, en effet, qu’il existe un centre historique qui catalyse la culture nationale. C’est souvent la capitale du pays, pas obligatoirement toutefois.

En tout cas, il faut un lieu où les séparations féodales ne soient pas en mesure de jouer contre l’affirmation des éléments nationaux passant par la grande ville.

Comme en Uruguay le pays existe avant la nation, alors il fallait bien que la ville existe pour ainsi dire avant les campagnes.

Comme une ville ne peut pas exister sans les campagnes, la conséquence fut que la ville exista contre les campagnes.

Tel est le sens réel de la guerre civile qui dura de 1839 à 1851 et de tout ce qui va s’ensuivre par la suite en Uruguay : ce n’est pas la nation qui fait Montevideo qui alors fait le pays, mais c’est le pays qui fait Montevideo qui alors fait la nation.

Pour cette raison, si on enlève les micro-États et les îles, alors on a Montevideo comme ville qui, en proportion, accueille le plus les habitants de son propre pays.

Quasiment la moitié des Uruguayens habitent Montevideo !

Comment cette réalité s’est-elle exprimée à la suite de l’indépendance de l’Uruguay ?

Il va de soi les protagonistes n’avaient pas conscience du rapport villes-campagnes ni des enjeux réels.

C’est pour cela que si on regarde les faits en tant que tels, on se retrouve devant le même défi qu’en Argentine à la même époque : il se passe un nombre innombrable de choses avec des protagonistes très différents et jamais vraiment cohérents.

Pour ajouter à l’imbroglio, on a plusieurs autres puissances participantes : l’Argentine et le Brésil, déjà, qui veulent annexer ou placer sur orbite l’Uruguay.

On a également le Royaume-Uni et la France qui participent au remue-ménage général, afin de conserver sa position favorable dans la région pour le premier, afin de s’y implanter pour la seconde.

Néanmoins, un aspect saute aux yeux : la guerre civile a finalement consisté en le siège de Montevideo par les forces « provinciales ».

On se doute que si l’Uruguay existe, c’est que Montevideo a gagné ; si les forces « provinciales » l’avaient emporté, il n’y aurait pas eu la centralisation nécessaire pour établir un État.

Cette question de la centralisation et de l’organisation fut justement le prétexte au démarrage de la guerre civile, chacun s’accusant d’incompétence, de corruption, etc.

Cela reflétait également, bien sûr, de véritables oppositions en termes de couches sociales, en termes de classe.

Pour dire les choses simplement, les partisans des forces « provinciales » représentaient les grands propriétaires terriens, consistant surtout en les éleveurs.

On est là dans une tendance pro-féodale habituelle en Amérique latine.

Leurs équivalents étaient au même moment très puissants en Argentine et possédaient le contrôle de l’État argentin.

Les partisans de Montevideo consistaient en les élites criollos (= les élites espagnoles nées en Amérique) appuyées par la bourgeoisie commerçante de la ville.

Le Brésil les soutenait afin de contrer l’Argentine, espérant que le développement du commerce régional les ferait également basculer de son côté historiquement.

On a ainsi les forces « provinciales » qui sont pro-décentralisation, conservateurs idéologiquement, en fait pro-éleveurs, et tendent au rapprochement naturel avec l’Argentine. On les appelle les blancos (les blancs).

On a à l’opposé les partisans de Montevideo, qui sont pro-centralisation, libéraux idéologiquement, en fait pro-élites de Montevideo, et tendent à l’affirmation de l’Uruguay avec Montevideo comme socle.

On les appelle les colorados (les rouges).

Ces derniers ont donc vaincu et vont alors prendre les commandes du pays jusqu’en 1958. Ce sont eux qui vont mettre en place l’Uruguay, par en haut.

Le fait de le faire par en haut implique en même temps de se couper du peuple.

Et se couper du peuple signifie se rapprocher des grands propriétaires terriens, des éleveurs.

Pour cette raison, les colorados se divisèrent en deux, avec soit une tendance à se rapprocher des blancos à travers différents compromis, soit une tendance à aller dans le sens de réformes populaires dans une démarche anti-conservatrice.

C’est conforme à la base sociale des colorados, qui correspond somme toute à celle du kuomintang chinois, avec une partie de la bourgeoisie nationale s’entremêlant à l’appareil d’État et l’armée, c’est-à-dire une haute bourgeoisie, ou plutôt une oligarchie, qui s’était installée à l’occasion de la fondation du régime.

Deux phénomènes viennent marquer ce fait.

On a ainsi José Batlle y Ordóñez qui fut président deux fois, de 1903 à 1907 puis de 1911 à 1915. On notera qu’il est le fils de Lorenzo Batlle qui fut lui-même président (1868-1872), et que son fils Luis Batlle Berres sera président aussi (1947-1951), tout comme son petit-fils Jorge Batlle (2000-2005).

On appelle Batllismo l’idéologie libérale-moderniste mise en avant par José Batlle y Ordóñez ; sous sa présidence, de nombreuses réformes furent menées : amélioration du cadre « démocratique », nouvelle constitution, nationalisation des banques, monopole d’État sur les chemins de fer ainsi que sur la gestion du port de Montevideo, maximum de 48 heures hebdomadaires et de 8 heures par jour, facilitation du divorce, fin du serment sur Dieu au tribunal, investissements dans la santé et l’éducation, etc.

Mais de l’autre côté, on a Gabriel Terra. Élu président en 1931 et lui-même un colorado comme José Batlle y Ordóñez, il se tourna vers les blancos et réalisa un coup d’État en 1933.

Le nouveau régime était de type fasciste, d’ailleurs tourné vers l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste.

Mais une large majorité des anciens partisans de José Batlle y Ordóñez le soutinrent et ses mesures étaient pareillement « modernistes » : droit à la grève, droit au travail, droit au logement, droit à la santé, mise en place généralisée de restaurants à bas prix, etc.

C’est qu’on a affaire à une bourgeoisie bureaucratique « manageant » le pays comme il le peut, comme il le souhaite, et surtout avec l’idée de réellement fonder l’Uruguay comme nation « à part ».

C’était bien entendu une tâche malaisée alors que l’économie se développait, jusqu’en 1930, par l’exportation de viande et de laine, en étant subordonnée au Royaume-Uni.

Le basculement dans un régime ouvertement fasciste est lié à la crise de 1929, et à la tentative de mettre en place une bulle protectionniste.

Mais il n’y a pas de rupture substantielle avec le battlismo, et d’ailleurs la dictature de Gabriel Terra fut mise de côté par… son beau-frère, le général Alfredo Baldomir, lui-même également un colorado.

On retrouve de nouveau un colorado, Juan María Bordaberry, comme président lors de l’instauration de la dictature militaire en 1973.

Le second président sous la dictature militaire, Alberto Demicheli, fut également un colorado, toutefois remplacé par le général Gregorio Álvarez.

La dictature militaire, qui dura jusqu’en 1985, fut similaire à celle de l’Argentine : paranoïaque et cruelle, notamment dans ses tortures (y compris contre des enfants, des femmes enceintes), et ses exécutions sommaires, ses « disparitions ».

Tout comme en Argentine, il n’y avait absolument pas de menace révolutionnaire marquante pouvant expliquer mécaniquement la dictature militaire et sa répression tous azimuts.

C’en était alors déjà fini du Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, le premier réel mouvement de guérilla urbaine dans le monde, auteur d’actions spectaculaires.

Cette fuite en avant, similaire à celle de l’Argentine au même moment, tient à l’équilibre recherché de manière ininterrompue par le régime, dans le cadre d’un pays devant se faire nation.

Dans un pays dont le socle s’est patiemment mis en place, avec une réalité nationale élaborée, les agitations sociales jouent à la surface d’abord.

En effet, les rapports entre les classes ont été patiemment constitués, leurs bases se sont librement développées.

Il n’y a pas eu de mise en place par en haut, il y a eu aménagements, accompagnements par le développement national lui-même.

Si, par contre, on a un état-major d’un pays qui agit librement, dans la mesure où il en a les moyens, alors il y a une dimension forcée, des équilibres précaires.

C’est d’autant plus vrai pour l’Uruguay où, en pratique, on n’a pas une bourgeoisie bureaucratique qui se met en place au bout de tout un processus : elle est au pouvoir dès le début, avec un pouvoir remis indirectement par l’Argentine et le Brésil !

Et ce qui a sauvé le développement malgré l’artificialité du processus, c’est l’immigration. 600 000 Européens s’installent en Uruguay entre 1860 et 1920 ; c’est un chiffre très important quand on sait qu’en 2022, le pays avait 3,5 millions d’habitants.

| Année et population | Montevideo | Uruguay |

| 1800 | 10 000 | 31 000 |

| 1830 | 20 000 | 74 000 |

| 1852 | 40 000 | 132 000 |

| 1860 | 56 000 | 222 000 |

| 1868 | 126 000 | 385 000 |

| 1900 | 348 000 | 936 000 |

| 1920 | 585 000 | 1,5 million |

| 1930 | 735 000 | 2 millions |

| 1960 | 1,3 million | 2,5 millions |

| 1972 | 1,45 million | 2,9 millions |

| 2015 | 1,3 million | 3,2 millions |

L’expansion massive de la population qu’on constate en Uruguay correspond à un phénomène de colonisation.

Peu importe ce que pensent et ce que font les immigrés : ils appuient dans tous les cas le régime dans sa mise en place par en haut de l’Uruguay comme nation.

Il y a un matériau humain qui arrive en masse et modifie fondamentalement les valeurs, les traditions, les attitudes, etc.

Cela forme un processus continu qui permet de jouer sur un apparent renouvellement perpétuel des politiques du régime – ce qui est une constante en Amérique latine, où chaque nouveau président prétend mener une réforme structurelle.

En Uruguay, cela est masqué par le culte de José Gervasio Artigas (1764-1850), le « père de la nation ».

C’est un général aligné sur le libéralisme qui était en faveur d’une Argentine fédérale où s’insérerait la Bande orientale ; il a été mis de côté par tout le monde et après sa mort un tel positionnement était parfait pour l’établissement d’un mythe fondateur.

Mais le vrai fondateur de l’Uruguay, ce n’est pas José Gervasio Artigas, c’est Montevideo.

La nation uruguayenne s’est construite à travers la domination des élites de Montevideo, dans le cadre d’une alliance avec les grands propriétaires terriens jouant le rôle d’éleveurs.

Montevideo est la clef de la question révolutionnaire en Uruguay ; c’est sur elle que l’ensemble des rapports sociaux se sont fondés, à tous les niveaux, et ce à travers différents cycles d’immigration, puis dans le fascisme et la dictature militaire lorsqu’il n’y avait plus de levier suffisant pour maintenir le cadre existant.

Nation née par en haut, par l’intermédiaire des élites d’une ville qui formaient dès le départ une couche bureaucratique, avec la concurrence des grands propriétaires terriens, l’Uruguay a un besoin historique d’affirmation populaire, ce qui présuppose le renversement de la position de Montevideo.

=>Retour au dossier sur

Les pays issus de la colonisation espagnole de l’Amérique