Costa Rica – El Salvador – Guatemala –

Honduras – Nicaragua – Panama

Si on enlève le Pérou, où José Carlos Mariátegui a ouvert une voie révolutionnaire franche prolongée par Gonzalo, il n’y a pas eu en Amérique du Sud de guerre civile révolutionnaire où la proposition révolutionnaire a atteint une dimension incontournable.

C’est vers l’Amérique centrale qu’il faut se tourner pour trouver des mouvements incontournables, concernant toute la population, avec une ampleur incontestable et incontesté.

On parle ici du Guatemala, du Salvador et du Nicaragua.

Ce qui rend paradoxal cette situation, c’est que l’histoire des pays centro-américains est radicalement différente de celle des pays d’Amérique du Sud, ainsi que de celle du Mexique.

Il y a le même processus où, lors de l’effondrement de la monarchie espagnole face à l’invasion napoléonienne en 1808, les différents cadres administratifs-juridiques sur le continent américain vacillèrent.

Les Espagnols nés en Amérique, les criollos, arrachèrent alors le pouvoir aux peninsulares, les Espagnols nés en Espagne et envoyés depuis la métropole avec des mandats de quelques années pour tout commander.

Cependant, en Amérique du Sud et au Mexique, de très nombreux phénomènes sont venus se surajouter à cela.

Cela a pu consister en une expansion coloniale massive dans des territoires occupés par des Indiens (au Chili et en Argentine), des situations liées aux structures étatiques ou para-étatiques indiennes assimilées en Colombie, au Mexique, au Pérou), un métissage très avancé (au Paraguay), etc.

Bref, dans les autres pays, il s’est toujours passé quelque chose. En Amérique centrale, à l’inverse, il ne s’est justement rien passé, ou quasiment rien.

C’est cette inexistence qui a provoqué l’existence ; le zéro a donné l’infini.

Tout est apparu tellement bloqué historiquement, que tout a sauté, alors que dans les autres pays, il y a des développements, le plus souvent malheureux, mais ayant néanmoins occupé les esprits du matériau humain présent.

En Amérique centrale, il ne s’est rien passé de cela.

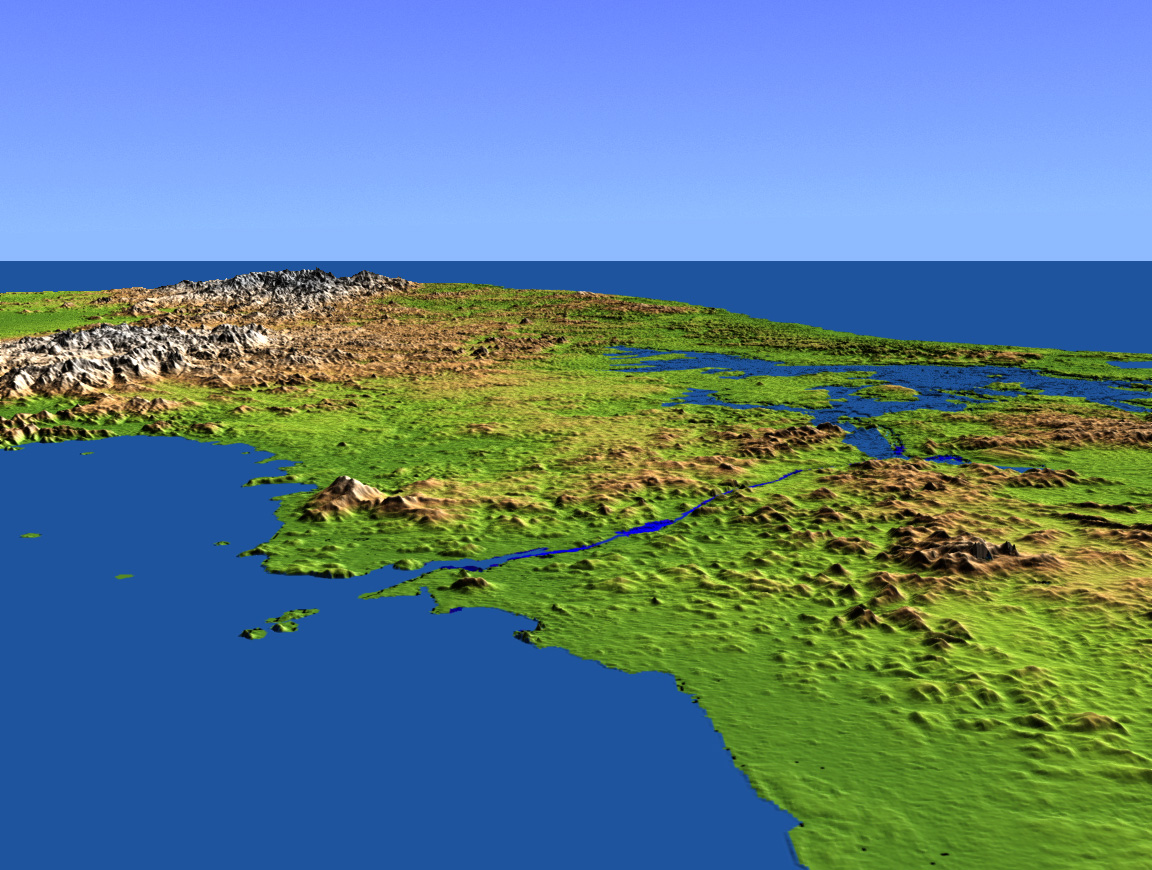

Et c’est tellement vrai que l’Amérique centrale a été littéralement coupée en deux.

Si le Guatemala, le Salvador et le Nicaragua ont connu des troubles majeurs, ce n’est pas le cas du Honduras et du Costa Rica, ainsi que du Panama.

Cette contradiction propre à l’Amérique centrale reflète l’absence de cadre national réel ; si les autres pays vont vers une réalité nationale, qui est bloquée, tous ces pays flottent de manière plus ou moins artificielle, comme territoires étant pratiquement des colonies américaines.

Au sens strict, il faudrait ajouter Cuba à cette liste, cependant sa réalité insulaire modifie fondamentalement les choses.

De plus, les pays d’Amérique centrale relevaient à l’origine d’une seule et même entité ; chaque pays qui a émergé était en fait, initialement, une province.

L’incapacité des pays d’Amérique centrale à conserver un semblant d’unité est leur drame historique.

Même s’ils avaient formé des États-Unis, ce qu’ils ont fait à un moment, leur existence aurait déjà été compliquée ; avec l’impossible union, cela ne pouvait qu’aller dans le sens d’une pétrification, provoquant un « gel » complet (Panama, Costa-Rica, Honduras) ou une explosion (Guatemala, Salvador, Nicaragua).

Aborder tout le processus historique de l’Amérique centrale est donc difficile, en raison du faisceau de contradictions ; il y a toujours le dilemme de savoir s’il faut se placer à l’échelle d’une province devenue nation ou bien se fonder sur l’existence d’une Amérique centrale comme réalité pré-nationale.

C’est le paradoxe de ces pays qui ont une vraie histoire, une vraie culture, mais se retrouvent dans une situation anti-historique, voire a-historique, ce qui est par définition impossible.

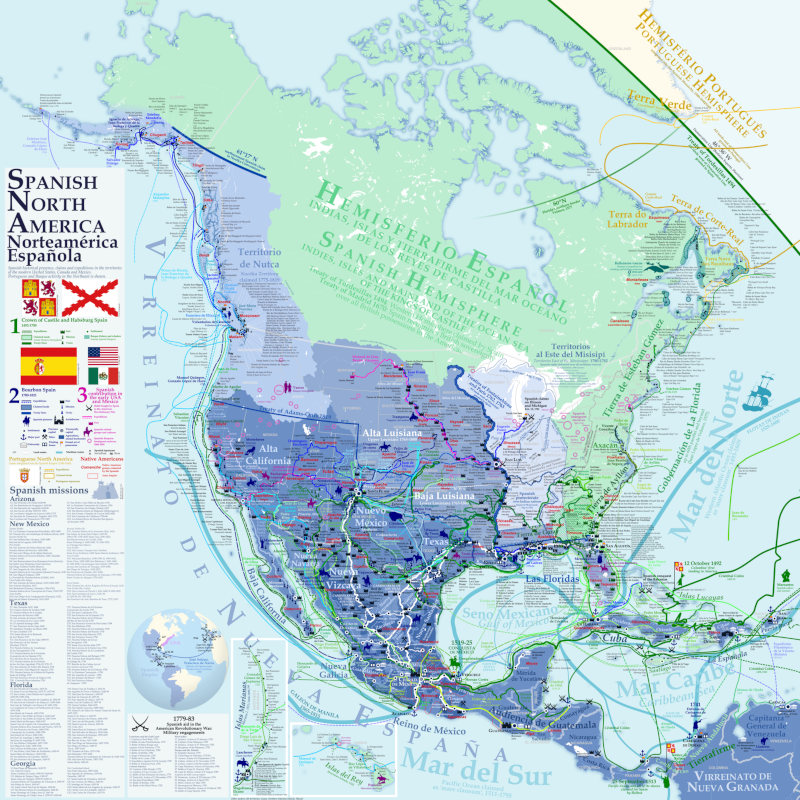

Tout part, comme on le sait, de la colonisation espagnole de l’Amérique. Initialement, il y avait la Audiencia y Cancillería Real de Santiago de Guatemala (Audience et Chancellerie Royale de Santiago de Guatemala), fondée en 1542.

Le schéma est toujours le même : il y a une pénétration de conquistadors, qui établissent des bases devenant des villes.

Les Indiens tout autour sont soumis au fur et à mesure de la progression coloniale ; ils sont réduits en semi-esclavage dans des structures de semi-propriété offertes aux chefs militaires espagnols.

De manière intéressante, la Audiencia y Cancillería Real de Santiago de Guatemala ne dépend pas des Vice-Royautés de Nouvelle-Espagne (le Mexique), tout en en relevant formellement, mais directement du Real y Supremo Consejo de Indias (le Royal et Suprême Conseil des Indes), avec qui les liaisons étaient constantes.

C’est parallèle avec, en 1609, l’attribution au gouverneur du statut de capitaine général, c’est-à-dire de responsable militaire régional.

La Audiencia du Guatemala et la capitainerie générale du Guatemala se conjuguent alors.

C’est là un aspect essentiel, car on est dans une logique administrative-militaire de la part de la monarchie espagnole.

Il a très vite été compris que la zone de l’Amérique centrale était davantage qu’un simple prolongement de la Nouvelle-Espagne (c’est-à-dire le Mexique), mais qu’en même temps la situation était bien différente de celle en Amérique du Sud.

Il y avait, surtout, la contradiction suivante : d’un côté, cette partie du monde n’apportait rien de bien concret du point de vue de la monarchie espagnole, de l’autre son emplacement géographique était absolument stratégique.

Une pensée féodale comme celle de la monarchie espagnole ne pouvait évidemment pas aborder la question de manière profonde ; elle ne pouvait qu’osciller entre une inquiétude acharnée quant au statu quo, et une sérénité dédaigneuse vis-à-vis d’un territoire plus ou moins inutile et isolé.

L’Amérique centrale resta donc la partie la plus arriérée de l’empire colonial espagnol, tout en exigeant une certaine attention de par son utilité.

Le Nord de l’Amérique centrale était à préserver en raison de la Vice-royauté de Nouvelle-Espagne (le Mexique), et au sud il y avait un endroit essentiel, consistant en plusieurs « chemins ».

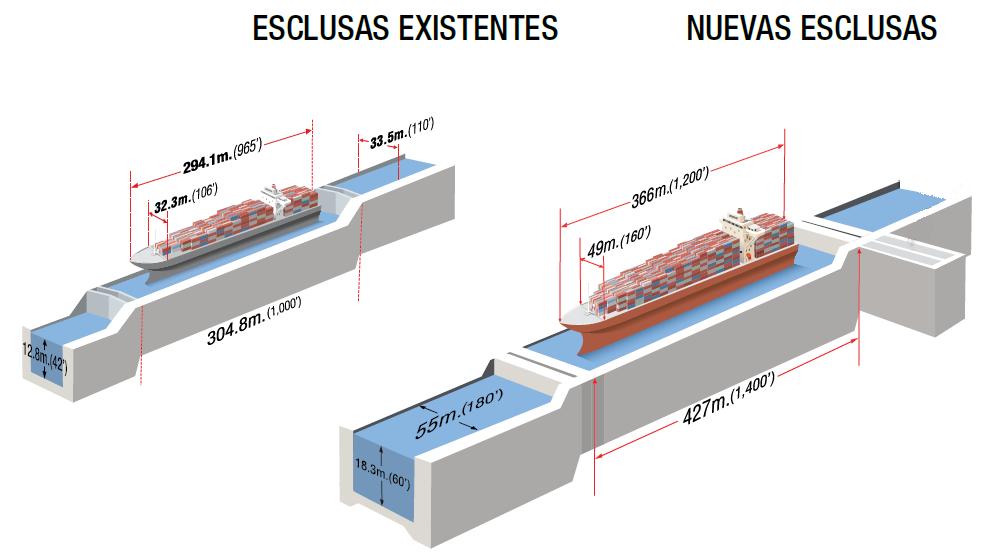

On sait qu’il existe aujourd’hui le canal de Panama, de 80 km de long ; construit entre 1882-1914, il permet aux navires de passer du Pacifique à l’Atlantique (et inversement), sans avoir à contourner le continent américain.

À l’époque de la colonisation espagnole, il n’y avait rien de cela. Il y avait par contre un long chemin, avec d’un côté le port de Panamá sur la côte pacifique, de l’autre le port de Nombre de Dios puis de Portobelo sur la côte atlantique ; une déviation par le fleuve río Chagres, vers Chagres, était également possible.

Les navires déchargeaient la marchandise dans l’un des deux ports, puis celle-ci était amenée à l’autre port, par des porteurs accompagnés de mules.

Le voyage était long (environ de quatre jours) et atrocement pénible, à travers la jungle marécageuse, avec de très nombreuses maladies (fièvre jaune, choléra, paludisme, etc.).

Mais il était essentiel afin que la métropole espagnole puisse récupérer tout ce qui provenait de la Vice-royauté du Pérou.

L’argent des mines de Potosí arrivait à Lima, était placé sur les navires dans le port non loin de Callao, était transporté en navire à Panama, pour être chargé sur des mules jusqu’à Portobelo, pour aller ensuite à Séville, en passant parfois par Carthagène des Indes (en Colombie actuelle).

On se doute que les pirates cherchaient, bien entendu, à justement intercepter les navires lors de leur voyage de Portobelo à Séville.

Les Français et les Britanniques visaient également à affaiblir la monarchie espagnole dans cette région en particulier.

cible de la piraterie

À la Audiencia du Guatemala s’ajoutèrent d’autres entités similaires, conformément aux avancées coloniales.

En pratique, les côtes et les plaines furent rapidement sous contrôle, les autres types de zones géographiques plus difficilement, avec parfois des résistances indiennes acharnées.

Une Audiencia de Honduras fut mise en place en 1564, tout comme quelques années plus tôt, en 1561, avait été fondée la Audiencia de Soconusco (dans le sud du Chiapas mexicain actuel) afin de gérer au mieux la colonisation dans ce territoire particulièrement éloigné de Mexico.

On a ensuite la Audiencia del Reino de Nicaragua en 1565 et en 1568 celle de la Provincia de Nueva Cartago y Costa Rica.

Toutes ces Audiencias étaient subordonnées à celle du Guatemala ; au sens strict, l’Amérique centrale est colonisée par en haut, depuis un centre et par l’établissement de bases qui alors établissent des provinces.

Le processus est véritablement formalisé par la naissance en 1609 de la Vice-royauté de la Nouvelle-Grenade, regroupant l’actuel nord de l’Amérique latine ; l’Amérique centrale coloniale est alors encadrée par la Vice-royauté de Nouvelle-Espagne au Nord et par celle, moins puissante et en émergence, de Nouvelle-Grenade au Sud.

On reconnaît ici l’esprit féodal de la monarchie espagnole, qui agit en procédant à des découpages administratifs censées donner naissance à des provinces cohérentes, du moins sur le plan du « pompage » des ressources effectué.

D’ailleurs, la monarchie espagnole avait hésité. Ayant commencé à coloniser l’Amérique centrale en même temps au nord et au sud, elle avait fondé la Audiencia de Panamá en 1538 et entendait initialement y placer la Audiencia la plus importante, remettant la partie haute de l’Amérique centrale à la Nouvelle-Espagne.

Finalement, l’Amérique centrale devenait une entité en soi. Et, de la même manière que dans les autres colonies, les affaires à gérer devinrent de plus en plus compliquées.

Il n’était plus possible de simplement disposer d’administrations à l’écart ; cela amena à la naissance des intendances.

Les intendants qui étaient responsables de cette nouvelle forme administrative venaient lutter contre la corruption, vérifier les comptes, s’occuper d’améliorer la gestion des ressources, vérifier la collecte des impôts, etc.

C’était une forme sociale forcément considérée comme hostile par les criollos, c’est-à-dire les Espagnols nés en Amérique.

Ceux-ci formaient l’élite locale, mais dépendait des Espagnols nés en métropole, les peninsulares, qui étaient des chargés de mission tout puissants prenant en charge la direction des colonies.

On a ainsi en 1785-1786 la mise en place des intendances de San Salvador, du Chiapas, du Honduras (ou de Comayagua), du Nicaragua (ou de León).

À cela s’ajoute la fondation du gouvernement militaire du Costa Rica, avec un intendant dans la pratique, mais ayant la particularité de ne pas gérer la propriété terrienne (celle-ci étant gérée par l’intendant du Nicaragua).

Le Guatemala n’avait pas d’intendant, mais ce rôle revenait dans les faits au président de la Audiencia également capitaine général ; formellement c’était un superintendente general.

Il y a ici deux aspects qui ressortent et qui forment deux aspects de la même contradiction.

Primo, la ville de Guatemala est le véritable centre historique de l’Amérique centrale coloniale.

Secundo, ce qui ressort de tout cela est que les pays d’Amérique centrale semblent exister comme produit d’un découpage artificiel décidé par la monarchie espagnole, avec les Audiencias.

Faut-il alors considérer qu’il y a une pré-nation centro-américaine avec la ville de Guatemala comme centre, ou bien des provinces dispersées, simples territoires administratifs reliés par un centre ?

En tout cas, lors de l’effondrement de la monarchie espagnole face à Napoléon, il n’y a initialement aucune croyance en une possible indépendance en tant que tel.

Les criollos chassent les peninsulares en 1821, mais la « junte » au pouvoir accepte l’année suivante que l’ensemble des provinces rejoigne le Mexique.

Une telle décision provoque des troubles importants, mais de toute façon le nouveau régime au Mexique s’effondre, et seul le Chiapas décide de rester lié à ce nouveau pays.

On a ici un événement important. Si le régime mexicain ne s’était pas effondré, les choses auraient pu se passer différemment.

Inversement, il était inévitable que le régime mexicain s’effondre.

On en revient toujours à la question de savoir ce qu’est finalement l’Amérique centrale et quelle est sa place.

De par la culture des criollos s’inspirant des révolutions française et américaine, il fut alors procédé à la constitution, en 1823, des Provincias Unidas del Centro de América (Provinces-Unies d’Amérique centrale).

del Centro de América (wikipedia)

Elles prirent le nom de República Federal de Centroamérica (République Fédérale d’Amérique centrale) l’année suivante.

Or, il est évident qu’il ne suffit pas d’établir un projet, de manière intellectuelle, pour qu’il se réalise. Ici, on a simplement des élites criollos qui s’approprient un pouvoir administratif et qui le maintiennent : c’est ainsi que naissent au sens strict le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Costa Rica.

Il n’y a aucune dimension nationale réelle ; tout est porté par un nombre extrêmement restreint des gens, par les criollos, et même par les élites des criollos.

On a un noyau dur de dizaines de personnes, entourées de quelques centaines de personnes, avec quelques milliers de personnes impliquées. L’écrasante majorité des masses, composée d’Indiens ainsi que, plus rarement, de métis, est entièrement mise de côté.

Pour donner un chiffre, à la fin du 19e siècle, soit plus d’un demi-siècle après l’indépendance, il y avait en Amérique centrale, 1,5 million d’Indiens, 320 000 métis (petits commerçants, artisans, soldats, domestiques, marins…), 150 000 criollos (grands propriétaires terriens, médecins, avocats, appartenant au clergé…), et quelques milliers de descendants d’esclaves africains (domestiques, dockers…).

Et le système est pyramidal, seuls comptent les criollos, et parmi les criollos ceux de l’élite.

Tout dépend, concrètement, de quelques personnes transportant des idées et des richesses, et ce sont les mêmes. Ils se précipitent et ils sont suivis, ou bien ils ne sont pas suivis.

Pour donner des chiffres encore, le Salvador a connu une quarantaine de batailles entre 1824 et 1842, mais le nombre total de morts est de 2546.

Toutes les batailles de l’époque ne concernent que quelques centaines, quelques milliers d’hommes.

On est dans une Histoire sans Histoire, dans des luttes quasi féodales à l’époque moderne, et encore de l’époque féodale où les masses étaient totalement exclues.

montrant la signature de l’acte d’indépendance 150 ans auparavant

Il n’existe de fait aucune opinion publique au sens réel du terme, au sens national ; il suffit de voir par exemple que la première imprimerie n’existe qu’en 1727 au Guatemala, qu’en 1824 au Salvador, qu’en 1830 au Costa-Rica, en Honduras et au Nicaragua.

Dans un tel contexte, une unité était impossible, de par l’absence de cadre historique réel ; les forces centrifuges étaient trop fortes.

Au Nicaragua, les villes de Granada et León s’affrontèrent militairement, le Salvador tenta deux fois de devenir indépendant et fut reconquis, etc.

La República Federal de Centroamérica s’effondra alors en 1839.

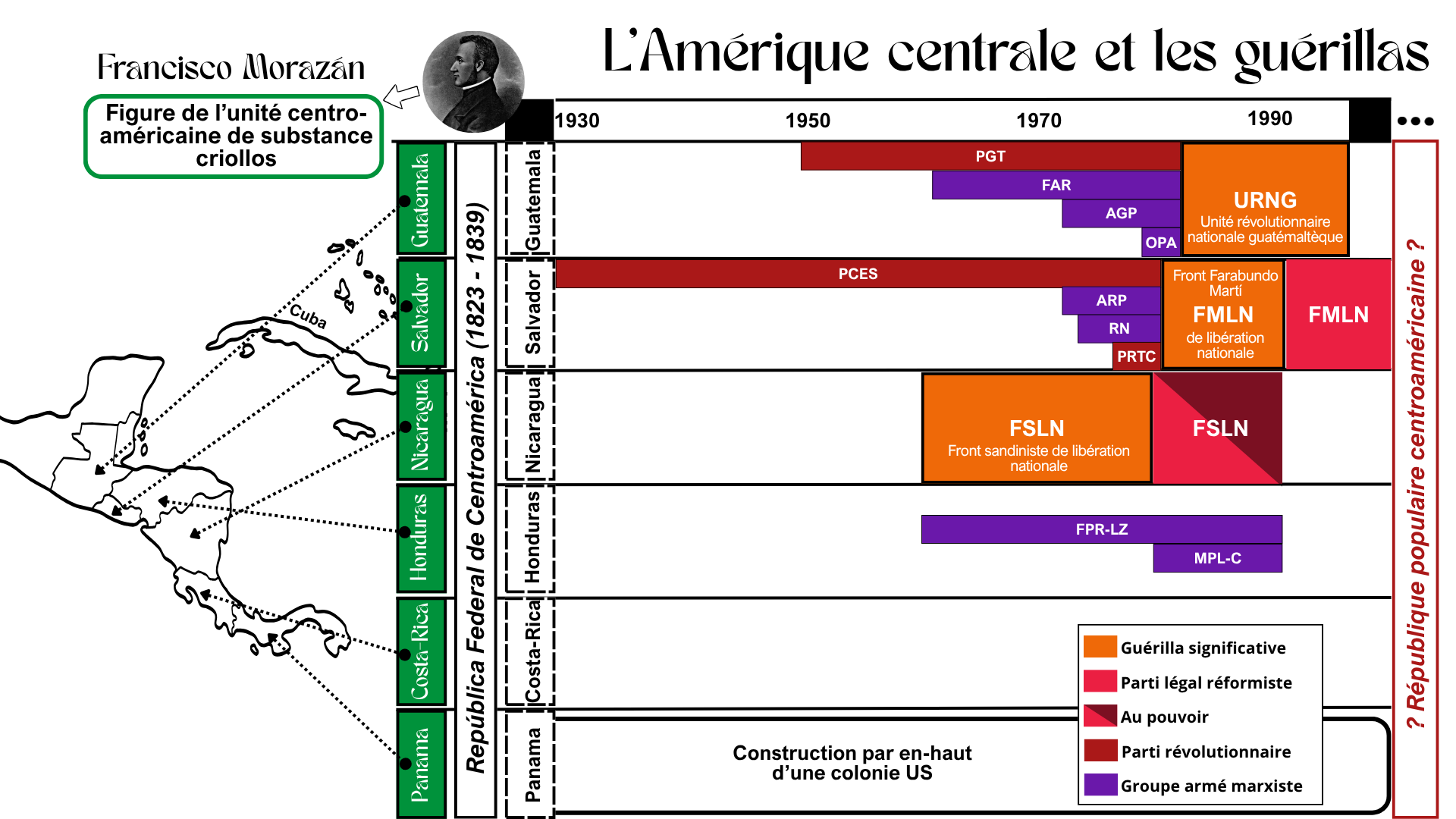

L’une des figures notables de l’époque fut Francisco Morazán, chef d’État du Guatemala (1829), du Honduras (1827-1830), du Salvador (1839-1840) et du Costa Rica (1840), ainsi que président de la República Federal de Centroamérica (1830-1834 et 1835-1839).

Il fut un dirigeant militaire notable, avec de nombreuses batailles pour chercher à maintenir l’unité.

Francisco Morazán est mis en avant de manière régulière jusqu’à aujourd’hui comme la figure de l’unité centro-américaine, par les tenants libéraux les plus radicaux, ainsi que les communistes s’alignant somme toute sur les libéraux.

Il est ici défini comme le Simón Bolívar de l’Amérique centrale ; il sert de mythe mobilisateur dans la proposition d’un projet présenté comme positif, transcendant, etc.

Cela est bien sûr erroné, car Francisco Morazán était un partisan de l’unité, mais sa propre substance relevait des criollos.

Unitaires et fédéralistes s’affrontaient, mais restaient entre eux. C’était une bataille par en haut pour « en haut », pour le contrôle du pouvoir unilatéral.

Les masses étaient soigneusement et entièrement laissées à l’écart, et même économiquement rejetées, asservies, exploitées de manière semi-esclavagiste.

Cela souligne l’impossibilité que des nations en tant que telles soient nées avec l’effondrement de la República Federal de Centroamérica.

Les composantes de celle-ci, provinces ou pays selon comment on les prend, ont été constituées par la colonisation et par un découpage administratif espagnol, dans un processus par en haut, sur une base mêlant esclavagisme et féodalisme, avec une superstructure marchande et commerciale.

Les villes ont donné les campagnes, et non l’inverse.

Et il faut ajouter à cela la dimension ethnique avec une hiérarchie où il y a les blancs d’un côté, les Indiens de l’autre, les métis entre les deux avec plus ou moins de dévalorisation.

Toutes ces séparations sont le contraire d’une période de début du capitalisme où les fractures s’amenuisent, où les échanges s’établissent et unissent.

Pour cette raison, comprendre l’Amérique centrale implique de voir quelles villes se sont constituées et quel rôle elles se sont attribuées.

Concrètement, en Amérique centrale, les villes sont les centres névralgiques de l’aristocratie et leur base pour organiser des hommes en armes et une administration réclamant le pouvoir.

Quelles sont les villes principales avant l’indépendance arrachée à la monarchie espagnole ?

On a Ciudad de Guatemala ; Comayagua et Tegucigalpa ; San Salvador et Santa Ana ; Granada, León et Managua ; Cartago et San José ; Panama.

Maintenant, regardons les contradictions dans chaque province, en constatant notamment que souvent, la capitale de l’ère coloniale a dû céder la place à une autre ville comme centre national.

Au Guatemala, Ciudad de Guatemala a toujours maintenu son hégémonie et n’a jamais connu de concurrent.

Sa zone métropolitaine a aujourd’hui 3,7 million d’habitants, dans un pays de 20 millions d’habitants.

Au Honduras, Comayagua était la capitale, mais c’est Tegucigalpa qui l’est devenue par la suite, lorsque l’indépendance a donné le champ libre aux forces capitalistes vendus aux occidentaux.

Le bastion conservateur de Comayagua, avec comme socle les grands propriétaires terriens, a été mis de côté.

Comayagua n’a aujourd’hui plus que 150 000 habitants, c’est une ville moyenne ; les deux principales villes sont Tegucigalpa (1,5 million de personnes dans la zone métropolitaine) et San Pedro Sula (1,3 million de personnes dans la zone métropolitaine).

Le pays a dix millions d’habitants.

Au Salvador, pays de six millions d’habitants, San Salvador a 2,6 millions d’habitants dans sa zone métropolitaine, Santa Ana en a 350 000.

San Salvador, bastion conservateur, a maintenu sa position face à Santa Ana, bastion libéral.

Au Nicaragua, Granada était la capitale historique et un bastion conservateur, León était le bastion libéral ; finalement, un compromis fut trouvé et Managua devint la capitale.

Granda a 130 000 habitants, León 211 000, Managua 1,1 million d’habitants ; le pays a 7 millions d’habitants.

Au Costa-Rica, Cartago est la capitale historique, bastion des conservateurs ; San José est le bastion libéral qui est devenu la capitale.

Le Costa-Rica a désormais 5 millions d’habitants, San José pratiquement 2 millions, Cartago 161 000.

L’opposition ici présentée entre « conservateurs » et « libéraux » ne doit pas induire en erreur.

Formellement, on peut constater la chose suivante :

– les conservateurs représentent les grands propriétaires terriens et l’Église catholique ;

– les libéraux représentent les couches capitalistes ;

– les couches capitalistes se divisent en capitalistes nationaux et capitalistes vendus aux capitalistes occidentaux ;

– les capitalistes vendus aux capitalistes occidentaux (=semi-colonialisme) s’allient aux grands propriétaires terriens et à l’Église catholique (=semi-féodalisme) ;

– les capitalistes nationaux sont trop faibles et la révolution bourgeoisie ne pouvant avoir lieu, ses tâches doivent être assumées par une révolution nationale-démocratique.

Tout cela est indéniablement vrai.

Cependant, si on fait un raccourci, alors on considère qu’il y a un seul aspect fondamental, et on en arrive à la conception selon laquelle une oligarchie domine le pays.

Cette erreur s’appuie sur le fait de considérer que le pays existe en tant que tel, qu’une nation est apparue, que les couches sociales dominantes se sont cimentées en véritables classes au sens historique du terme.

Autrement dit, on raisonne simplement en termes de lutte de classe, et on omet la question du mode de production dont relèvent ces luttes de classe.

C’est l’erreur commise par les guérillas particulièrement puissantes dans cette partie du monde.

Et sur le fond, cette erreur s’appuie sur l’incompréhension que le semi-féodalisme et le semi-colonialisme sont les deux faces d’une même pièce, que les deux forment un capitalisme bureaucratique qui se modernise et cherche toujours à se réimpulser.

C’est là la réalité du mode de production et il ne suffit pas de viser l’oligarchie au pouvoir.

Quelles ont été, donc, les guérillas actives en Amérique centrale, et parvenant à une réelle ampleur de masse ?

Au Guatemala, il y a eu la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque) qui a existé de 1982 à 1996.

Son origine est plus lointaine, puisqu’elle est le produit de l’unité de différentes organisations plus anciennes :

– les Fuerzas Armadas Rebeldes (Forces armées rebelles), nées en 1963 ;

– la Ejército Guerrillero de los Pobres (Armée de guérilla des pauvres), née en 1972 ;

– la Organización del Pueblo en Armas (Organisation du peuple armé), né en 1979 ;

– le Partido Guatemalteco del Trabajo (Parti guatémaltèque du travail), né en 1949 comme Parti Communiste.

Des débuts jusqu’aux accords de paix en 1996, le conflit aura coûté la vie à 200 000 personnes.

Au Salvador, il y a eu le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Front Farabundo Martí de libération nationale).

Fondé en 1980, il regroupe les forces suivantes :

– les Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (Forces Populaires de Libération Farabundo Martí), nées en 1970 ;

– la Ejército Revolucionario del Pueblo (Armée Révolutionnaire du Peuple), née en 1972 ;

– la Resistencia Nacional (Résistance Nationale), née en 1975 ;

– le Partido Comunista de El Salvador (Parti Communiste d’El Salvador), né en 1930 ;

– le Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (Parti Révolutionnaire des Travailleurs Centraméricains), né en 1980.

Des débuts jusqu’aux accords de paix en 1992, le conflit a fait 70 000 morts.

Au Nicaragua, il y a eu le Frente Sandinista de Liberación Nacional (Front sandiniste de libération nationale), né en 1961. Il parvient au pouvoir en 1979 mais doit affronter les « contras » soutenus par les États-Unis.

On peut considérer qu’il y a eu 10 000 morts avant 1979, autour de 40 000 après.

Au Honduras, ni la guérilla des Fuerzas Revolucionarias Populares Lorenzo Zelaya (Forces Révolutionnaires Populaires Lorenzo Zelaya) ni celle du Movimiento Popular de Liberación- Cinchoneros (Mouvement Populaire de Libération – Cinchoneros) n’ont jamais atteint une réelle ampleur, mais le pays a notamment servi de bases arrières aux guérillas du Nicaragua et du Salvador (FSLN et FMLN) ainsi qu’aux « contras » du Nicaragua.

Lorenzo Zelaya était un jeune paysan assassiné en 1965 ; Cichonero était le surnom d’un dirigeant d’un soulèvement paysan du 19e siècle, Serapio Romero

Le Costa Rica n’a quant à lui pas connu de guérilla.

à l’arrière-plan des guérillas

Ce qu’on peut voir, c’est qu’à chaque fois ces guérillas, après leur capitulation, se sont inscrites dans le système dominant, en devenant une composante, parfois très importante comme au Nicaragua et au Salvador.

Elles ont en fait heurté un mur ; comme la quasi-totalité des cas en Amérique latine, elles se sont posées comme aile la plus dure des libéraux, comme leur force de remplacement.

De là, on passe à une définition comme force d’appui, puis on les rejoint.

Ces guérillas n’ont pas réussi, paradoxalement, parce que l’ennemi était trop fort ; en fait, le paradoxe est qu’elles ont échoué car l’ennemi était trop faible.

Historiquement, une classe dominante en remplace une autre, lorsqu’un mode de production a fait son temps, s’est librement développé, et a nourri le mode de production suivant.

On n’a rien de tout cela en Amérique centrale.

L’incapacité des élites criollos à centraliser, à rationaliser, à combiner, bref à synthétiser est l’aspect essentiel.

Il n’y a pas eu de dynamiques venant se surajouter ou établis au préalable, comme l’existence d’un empire (comme au Pérou ou au Mexique), une résistance indienne (comme les Mapuches), une vague massive de colonisation, le rôle majeur d’un port, etc.

L’Amérique centrale forme en soi un territoire qui a implosé et c’est seulement à ce niveau qu’il est possible de cerner la question.

eut un grand succès d’estime

Le Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos avait bien compris cela, mais il avait comme référence clef Francisco Morazán, le chef des criollos partisan de l’unité au moment de l’indépendance.

C’est là une erreur fondamentale, puisque dès le départ les masses étaient totalement mises de côté du processus d’indépendance.

Quelle était l’erreur de fond, surtout ?

C’était de ne pas avoir compris que les ajustements, corrections, conflits… entre libéraux et conservateurs, au-delà de leur violence, relevaient de leur mise en place du capitalisme bureaucratique.

C’est le Péruvien José Carlos Mariátegui qui, le premier, a eu l’intuition que les choses ne pouvaient pas être statiques, que le semi-féodalisme et le semi-colonialisme ne sauraient être purement figés.

Naturellement, les intérêts des grands propriétaires fonciers et des capitalistes vendus au capitalisme occidental ne sont pas les mêmes. Pourtant leur naissance historique est commune, ces couches sociales naissent de l’indépendance, ce sont elles qui sont aux commandes.

Elles vont tenter de formuler un projet commun, obligatoirement, parfois en s’affrontant militairement de manière sanglante, parfois en conjuguant leurs efforts.

Il y a une tension véritable entre les deux et les moments accumulés de cette tension, dans les faits, forment la base du capitalisme bureaucratique : un capitalisme où des forces arrivent directement comme monopolistes, avec une capacité à agir de manière féodale de par leur rapport de force.

Bien sûr, c’est une contradiction, car le capitalisme présuppose la suppression du féodalisme ; l’exploitation moderne du travailleur n’a rien à voir avec le fait de prélever une rente sur des serfs.

Une telle contradiction irradie tous les pays semi-féodaux semi-coloniaux et provoquent les crises du capitalisme bureaucratique, qui doit alors chercher à se réimpulser.

Ainsi, rien n’est figé ; ne pas voir vu l’effort de modernisation, de réimpulsion qui existe dans le conflit entre « libéraux » et « conservateurs », parfois sanglant, aboutit à converger avec ces forces (le plus souvent la tendance « moderniste » des libéraux).

En Amérique centrale, c’est encore plus vrai, car il n’existe pas de cadre historique où se sont accumulées différentes strates (empire précédent, colonisation de peuplement, etc.).

Il y a donc encore moins le moyen d’avoir les fondements d’une nation, qui est « une communauté stable, historiquement constituée, de langue, de territoire, de vie économique et de formation psychique, qui se traduit dans la communauté de culture » (Staline).

D’ailleurs, l’ensemble des guérillas d’Amérique centrale a contourné cette question en soulignant l’importance de l’identité latino-américaine, ce qui est directement s’aligner sur les forces réactionnaires cherchant à développer une idéologie identitaire pour se légitimer.

Comme, en plus, la superpuissance impérialiste américaine a directement financé les contre-guérillas, et ce à grande échelle, cela a provoqué une réponse anti-impérialiste d’autant plus forte ; pour être juste, elle n’en a pas moins masqué la base féodale de la fondation des pays d’Amérique latine.

C’est la raison pour laquelle on arrive à une sorte de nationalisme petit-bourgeois prétentieux, dont l’exemple le plus connu est Cuba, mais c’est vrai pour toute l’Amérique latine.

Qui plus est, le social-impérialisme soviétique cherchant à s’installer dans la région a massivement soutenu tous ces courants, en espérant leur victoire pour parvenir à mettre en place un capitalisme bureaucratique à son propre service.

C’est seulement à Cuba que l’opération a réussi, mais en pratique toutes les guérillas latino-américaines se sont faites piéger par l’influence du social-impérialisme soviétique.

Le social-impérialisme soviétique a aidé à l’invention par les guérillas d’une sorte de troisième voie idéologique, mêlant ouvertement christianisme social, anti-impérialisme, revendications socialistes, nationalisme latino-américain, etc.

Le FSLN se définit ainsi au Nicaragua comme « sandiniste », ce qui est une référence à Augusto César Sandino (1895-1934).

Celui-ci avait lancé une guérilla comme bras armé des libéraux, avant d’agir indépendamment en s’opposant frontalement à la présence américaine dans le pays.

Il accepta finalement un accord de paix et mourut assassiné dans la foulée. Aussi héroïque et anti-impérialiste que fut sa démarche, sa matrice n’a pas dépassé le libéralisme, même sous une forme radicale.

Le FMLN se revendique d’Agustín Farabundo Martí (1893-1932). Ici, les choses sont différentes, puisqu’il s’agit d’un communiste, qui a été à la tête d’une insurrection paysanne en 1932, écrasée dans le sang.

en 1929

Mais si le FMLN a pris ce soulèvement en référence, c’est comme symbole de la lutte contre l’oppression, d’une démarche de lutte de classe réduite à une sorte de perspective anti-oligarchique ; il n’y a pas d’analyse historique de la dynamique du mode de production au Salvador.

L’URNG au Guatemala est née directement à travers le soutien cubain, avec un mélange de christianisme social et de références à Che Guevara pour l’idéal du combattant de guérilla. On est toujours dans la « résistance ».

Après, s’il faut chercher un coupable historiquement à tout cela, à ces tentatives héroïques de résistance qui cependant ne parviennent jamais à un réel saut politique révolutionnaire, c’est la superpuissance impérialiste américaine, qui est à l’origine de la mise en place des « républiques bananières ».

L’expression est relative aux bananes, qui n’étaient pas commercialisées ni en Europe ni aux États-Unis avant 1866, et qui par la suite relèvent d’une production généralisée.

La fondation en 1899 de la United Fruit Company contribua ainsi fortement à un interventionnisme américain ; quelques décennies plus tard, elle possédait de vastes plantations au Guatemala, au Honduras, au Costa Rica, au Panama, en Équateur, en Colombie, en Haïti, au Nicaragua, en République dominicaine, à Cuba et en Jamaïque.

La pression impérialiste américaine était telle que les choses se précipitaient toujours ; l’intention de résister les armes à la main à un régime subordonné aux États-Unis qui pratiquait la terreur semblait l’urgence absolue et comme suffisante en soi.

Ce n’est qu’au Pérou où le travail en amont de José Carlos Mariátegui a permis d’aller dans le sens d’une réelle analyse historique conjointement à la mise en place de la guérilla.

Mais il faut justement voir quel est le processus propre à chaque pays d’Amérique latine, au-delà des schématismes « guévaristes » qui ont existé.

Commençons par le Guatemala. Dans ce pays, Ciudad de Guatemala a toujours joué un rôle central, témoignant de l’unité des couches dominantes.

Cependant, cette unité ne relève pas d’une capacité à structurer le régime, bien au contraire. C’est qu’au Guatemala, la moitié de la population est indienne.

au Guatemala en 1875

En 1824, le Guatemala comptait 661 000 habitants, dont 58 % d’Indiens, 37 % de métis et 4,5 % d’origine espagnole. Aujourd’hui, il y a 20 millions d’habitants, pour 55 % d’Indiens, 44 % de métis, 1% de blancs.

Cette importance des masses indiennes est absolument particulière en Amérique centrale, où les métis sont sinon la grande masse du peuple, sauf au Costa-Rica où la population est majoritairement européenne.

Les conditions d’existences des masses indiennes au Guatemala ont notamment produit une œuvre mondialement célèbre, Hombres de maíz (Hommes de maïs), du romancier Miguel Ángel Asturias, cependant marquée du sceau du « réalisme magique », une fuite esthétisante typique en Amérique latine.

Face à une telle masse indienne au Guatemala, les criollos, c’est-à-dire les Espagnols nés en Amérique, se devaient de faire bloc, tout au long de leur domination.

Dès le départ, la géographie et la faible présence coloniale obligeaient à des compromis et à un rythme plus lent d’asservissement, à la mise en place plus difficile des haciendas où régnait le semi-esclavagisme.

L’unité de fait des criollos était plus marquée, et parfaitement comprise.

Si on prend ainsi le libéral Francisco Morazán (1792–1842), celui-ci avait de l’ambition : développer l’industrie et l’éducation publique, mettre de côté l’influence de l’Église catholique, établir un canal interocéanique à travers le Nicaragua.

Mais il était hors de question pour lui de toucher à la grande propriété.

Un tel choix était à la fois illusoire (il fut fusillé) et le reflet d’un rapport de forces ; au Guatemala, province transformée en pays artificiellement et dans un cadre particulièrement arriéré, le semi-féodalisme et le semi-colonialisme se combinent étroitement.

De fait, s’ensuivit la domination du conservateur Rafael Carrera de 1830 à 1865 (bien qu’officiellement seulement pour deux présidences, 1844-1848 et 1851-1865), avant que, comme toujours en Amérique latine, les libéraux réussissent ensuite à s’imposer, en raison de la nécessaire modernisation du pays.

C’est Justo Rufino Barrios qui s’en charge, à travers une dictature caractérisée par la mise en place de l’instruction publique, l’expropriation de l’Église catholique.

Il chercha même à prendre les commandes de l’ensemble de l’Amérique latine, afin de rétablir l’hégémonie du Guatemala.

Il proposa en ce sens une fusion des pays centro-américains en 1876, avec une armée unifiée et des relations extérieures centralisées, un réseau ferroviaire unifié, une monnaie unifiée, un système éducatif unifié, une législation unifiée, et finalement une citoyenneté unifiée.

Lui-même décéda lors d’une bataille contre le Salvador ; on est alors à la fin d’une période pour ainsi dire directement féodale où il y a les tentatives de prendre le contrôle avec quelques centaines, quelques milliers d’hommes.

On passe alors à la pénétration du capitalisme des États-Unis, avec surtout le contrôle de la production de fruits, le pays devenant une république bananière.

La United Fruit Company possédait de vastes zones agricoles, avait acquis le droit exclusif de construire un port sur la côte Pacifique, contrôlait tous les chemins de fer du pays, détenait le monopole des communications radio et téléphoniques internationales, etc.

Les conservateurs eurent alors le dessus et ce fut la dictature de Jorge Ubico, qui alla cependant trop loin et il fut renversé en 1944.

Juan José Arévalo fut alors l’acteur de la modernisation ; président élu avec 86 % des voix en 1944, il contribua à la mise en place du capitalisme bureaucratique, une tâche prolongée par son successeur, Jacobo Árbenz Guzmán.

Comme cette fois, cela allait trop loin dans l’autre sens, la CIA fit en sorte que l’armée prit le pouvoir, ce qui ouvrit la période de la guerre civile. Cet événement est souvent présenté comme fondamental et la preuve qu’un changement aurait été possible au Guatemala.

Mais il suffit de voir que le président du Guatemala élu en 2024, Bernardo Arévalo, est le fils de Juan José Arévalo.

Les différents coups d’État et tentatives de coups d’État, si nombreux, ne changent rien au socle semi-féodal semi-colonial.

2 % des propriétaires terriens contrôlent la quasi totalité des terres ; le Guatemala est littéralement possédé par 22 familles, le capital de 250 personnes équivaut à plus de la moitié du PIB.

On est dans la continuité de la prise du pouvoir par les criollos à l’indépendance, mais dans une version modernisée par l’intermédiaire des modifications attendues par la superpuissance impérialiste américaine pour satisfaire à ses propres besoins.

Et si la guérilla n’a pas réussi à bouleverser la situation, c’est que le cadre était inadéquat à la réalisation de la victoire.

Le Guatemala est, au sens strict, une province coloniale. Ses couches dominantes forment une sorte de super-gouvernorat.

Il ne s’agit donc pas simplement de vouloir renverser ce qui apparaît comme une oligarchie ; il faut produire les conditions concrètes d’une affirmation démocratique, pour que les choses aillent dans un sens national.

Cela ne peut se réaliser qu’à l’échelle de l’Amérique centrale toute entière, sans quoi le provincialisme triomphe et avec lui le localisme.

Le prix à payer de l’Amérique centrale reste le même : c’est l’incapacité à une unité à l’origine même de l’indépendance. L’implosion localiste ne peut être stoppée que par un dépassement, par la mise en place des États-Unis centro-américains.

On en a la preuve avec l’échec du sandinisme au Nicaragua.

Historiquement, il y a dans ce pays la concurrence entre les villes de Granada (bastion des grands propriétaires fonciers) et de León (avec les capitalistes se liant toujours plus aux capitalistes occidentaux).

Mais il y a aussi la pénétration britannique, qui occupa même militairement dans les années 1840 deux zones où pouvait commencer et terminer un éventuel canal.

Les États-Unis forcèrent quant à eux la signature du traité Clayton-Bulwer en 1850.

Un aventurier américain, William Walker, parvient ensuite à devenir président du Nicaragua, en 1855, avec quelques centaines d’hommes !

C’est dire la nature du pays, où ce qui se passe ne concerne qu’une infime minorité, l’écrasante majorité vivant dans des conditions de très faible développement, à l’écart.

Par la suite, on a le traditionnel schéma des conservateurs qui s’installent, des libéraux qui modernisent avant d’être mis de côté ; au cours de ce processus, Managua devient la capitale du pays.

Sauf qu’ici, et c’est la principale caractéristique de l’Amérique centrale, on a une présence militaire américaine.

C’est contre cette situation que lutta Augusto César Sandino (1895-1934), les armes à la main. Mais lorsqu’il voulait chasser les Américains du Nicaragua, il considérait que le Nicaragua existait en tant que tel, là est l’erreur.

Le Nicaragua était en réalité une colonie américaine, au sens d’un territoire passé sous contrôle.

La dimension nationale, avec une base populaire, n’avait pas encore émergé.

Le pays est ensuite pratiquement dirigé par les États-Unis, de 1936 à 1979, par Anastasio Somoza García puis son fils Anastasio Somoza Debayle ; cette domination des Somoza et de leur clan se faisait soit directement, soit par l’intermédiaire d’hommes de paille.

Le Front Sandiniste de Libération Nationale nationalisa les propriétés des Somoza, consistant notamment en 20 % des terres disponibles. Mais il ne fut pas touché aux autres grands propriétaires terriens.

Et le FSLN accepta de stopper sa « révolution sandiniste », amenant le pays à ne pas être différent des autres en Amérique centrale.

Là encore, c’est la base nationale qui a manqué. Une base nationale fait se dépasser les fractures, les séparations, les localismes ; le FSLN n’a fait que vouloir gérer par en haut de manière « différente ».

C’est encore et toujours l’optique de mieux « gérer » par en haut et de réaliser ce qu’une bourgeoisie absente aurait dû faire historiquement. Cela se transforme en démarche bureaucratique.

Au Salvador, le FMLN a basculé naturellement dans la même démarche.

Historiquement, les criollos se sont révoltés dès 1811 et la province a rejoint le Mexique, puis les Provincias Unidas del Centro de América.

Pendant les quinze années de sa participation à cette structure prenant le relais de la Audiencia du Guatemala, le Salvador connut 23 chefs de gouvernement.

Avec l’indépendance, on a, de manière classique, les libéraux qui modernisèrent le pays durant la seconde partie du 19e siècle (suffrage universel pour les hommes, enseignement primaire obligatoire et gratuit, séparation de l’Église et de l’État, mariage civil, construction de chemins de fer, émergence de l’industrie et du commerce, construction de chemins de fer et de ports, débuts de la marine marchande, etc.)… avant le retour en forces des conservateurs.

L’instabilité intérieure se perpétua alors, typique du capitalisme bureaucratique latino-américain. Il y a ainsi eu treize constitutions (1841, 1864, 1871, 1872, 1880, 1883, 1885, 1886, 1939, 1945, 1950, 1962, 1983) au Salvador.

Les coups d’État et tentatives de coups d’État furent bien sûr également nombreux (1885, 1890, 1894, 1898, 1927, 1931, trois fois en 1944, 1948, 1960, 1961, 1972, 1979), ainsi que les conflits avec les voisins (1850-1853, 1856, 1863, 1876, 1885, 1890, 1906-1907), avec notamment une invasion par le Guatemala et l’exécution du président libéral Gerardo Barrios.

Le coup d’État de 1931 connu en réponse, en janvier 1932, un soulèvement de 40 000 ouvriers agricoles et paysans, dirigé par les communistes.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada envoyèrent des navires de guerre sur les côtes du Salvador et aidèrent le général putschiste à la mise en place d’unités de « gardes blanches » pour réprimer le soulèvement. 20 000 ouvriers, paysans et étudiants furent tués ; le Parti Communiste fut interdit et la quasi-totalité de ses dirigeants furent assassinés (dont Agustín Farabundo Martí, Mario Zapata, Alfonso Luna).

Toute cette situation forme l’arrière-plan de la guerre civile qui suivra avec le FMLN.

Mais celui-ci a cédé devant le régime, qui est dominé depuis l’indépendance par l’élite des criollos, en pratique quarante familles.

Le Honduras n’a pas connu de guérilla comme au Guatemala, au Salvador et au Nicaragua, même s’il y a deux petites organisations actives, en parallèle au FSLN et au FMLN dans les deux pays voisins.

En pratique, c’est toujours resté un pays économiquement très arriéré ; on parle des « quatorze familles » pour désigner l’oligarchie qui, dans les faits, prédomine ou plutôt domine depuis l’indépendance.

Au sens strict, le Honduras est le prototype même de la république bananière, avec les États-Unis gérant le pays telle une colonie.

Un épisode marquant fut l’intervention américaine pour mettre de côté le président Miguel Rafael Dávila, mais tout fut très encadré ; dans les faits on est dans les simples concurrences entre le semi-féodalisme et le semi-colonialisme, avec les besoins de maintenir à flot le capitalisme bureaucratique.

S’il y eut également deux petites guerres civiles entre libéraux et conservateurs, et toujours les innombrables coups d’États et tentatives coups d’État (principalement 1839, 1876, 1911, 1924, 1949, 1963, 1972, 1980, 1993, 2009), on est ainsi surtout dans stabilité lancinante.

C’est encore plus vrai pour le Costa-Rica.

C’est pareillement, historiquement, une république bananière, avec un rôle central de la United Fruit Company, majeure propriétaire des bananeraies et des chemins de fer, qui ne paya aucun impôt jusqu’en 1910.

Le pays a cependant une grande particularité.

Lors de la colonisation, les ressources à piller du point de vue la monarchie espagnole étaient très faibles. Pas de mines, pas de culture facilité du sucre et du cacao, très peu d’Indiens à mettre en esclavage.

Pour cette raison, la monarchie espagnole n’accorda que peu d’attention au Costa-Rica.

L’aristocratie fut ainsi bien plus faible qu’ailleurs et la place était libre pour des petites exploitations agricoles, du type familiale.

Ce processus s’est accompagné d’un « blanchissement » de la population, au sens où actuellement les 17 % de métis s’assimilent aux descendants d’Européens, qui forment 65 % de la population.

Le Costa-Rica se veut ainsi « civilisé » et une sorte de modèle. Il a supprimé son armée, par décision constitutionnelle, en 1948 ; il se définit comme neutre et tourné vers l’éducation, la santé, la protection de l’environnement.

Le pays est, en fait, une plate-forme du capitalisme mondial, principalement américain, qui s’y intéressa très tôt ; c’est un très grand centre touristique, et en même temps a une production typique de la république bananière : la banane, le café, le sucre, le cacao, l’ananas, l’huile de palme, l’orange, le manioc, le riz… (avec une consommation de pesticides gargantuesque).

De nombreuses industries ont des centres de production et de développement, notamment en raison de zones franches : Intel, Abbott Laboratories, Procter & Gamble, Emerson Electric, Medtronic, Sony, HP, Hewlett-Packard, GlaxoSmithKline, Boston Scientific, Pfizer, Cognizant, Citi, Unilever, Coca-Cola, Siemens, 3M, Oracle, Amazon, IBM…

Le Costa-Rica est une colonie pacifiée, un arrière-pays colonial au sein des pays coloniaux d’Amérique centrale ; en 1948 furent par ailleurs interdit le Parti d’avant-garde populaire du Costa Rica, c’est-à-dire le Parti Communiste s’étant rallié de facto à la faction libérale chassée lors d’une petite guerre civile en 1948.

C’est un exemple de comment les communistes, en l’absence d’orientation concrète fondée sur le parcours du mode de production, se sont fait happer par le réformisme propre au réformisme, et ce malgré les conditions très dures de travail.

On notera ici d’ailleurs l’importance des écrivains progressistes alors : Carmen Lira, Carlos Gagini, Carlos Luis Fallas, José Marín Cañas, Fabián Dobles, Joaquín Gutiérrez Mangel, etc.

C’est le paradoxe de l’Amérique centrale d’ailleurs que de voir une réelle capacité de production, et en même temps une désorientation systématique, qu’on peut qualifier de désorientation historique, car il n’y a pas de localisation d’une voie de sortie à une situation inextricable.

C’est le terreau qui a donné naissance aux groupes criminels ultra-violents au Salvador comme la Mara Salvatrucha ou le Barrio-18, et inversement la politique de répression ultra-sécuritaire du président salvadorien Nayib Bukele depuis 2019, amenant un effondrement du taux de criminalité en expansion jusque-là.

On a là un excellent exemple du fait que ce qui se passe en Amérique centrale c’est, dans les faits, un perpétuel va-et-vient, mais contrairement à l’Amérique du Sud où cela prend la forme de cycles allant dans un sens ou un autre, on a une impression de perpétuelle sur place avec des fuites en avant, des précipitations.

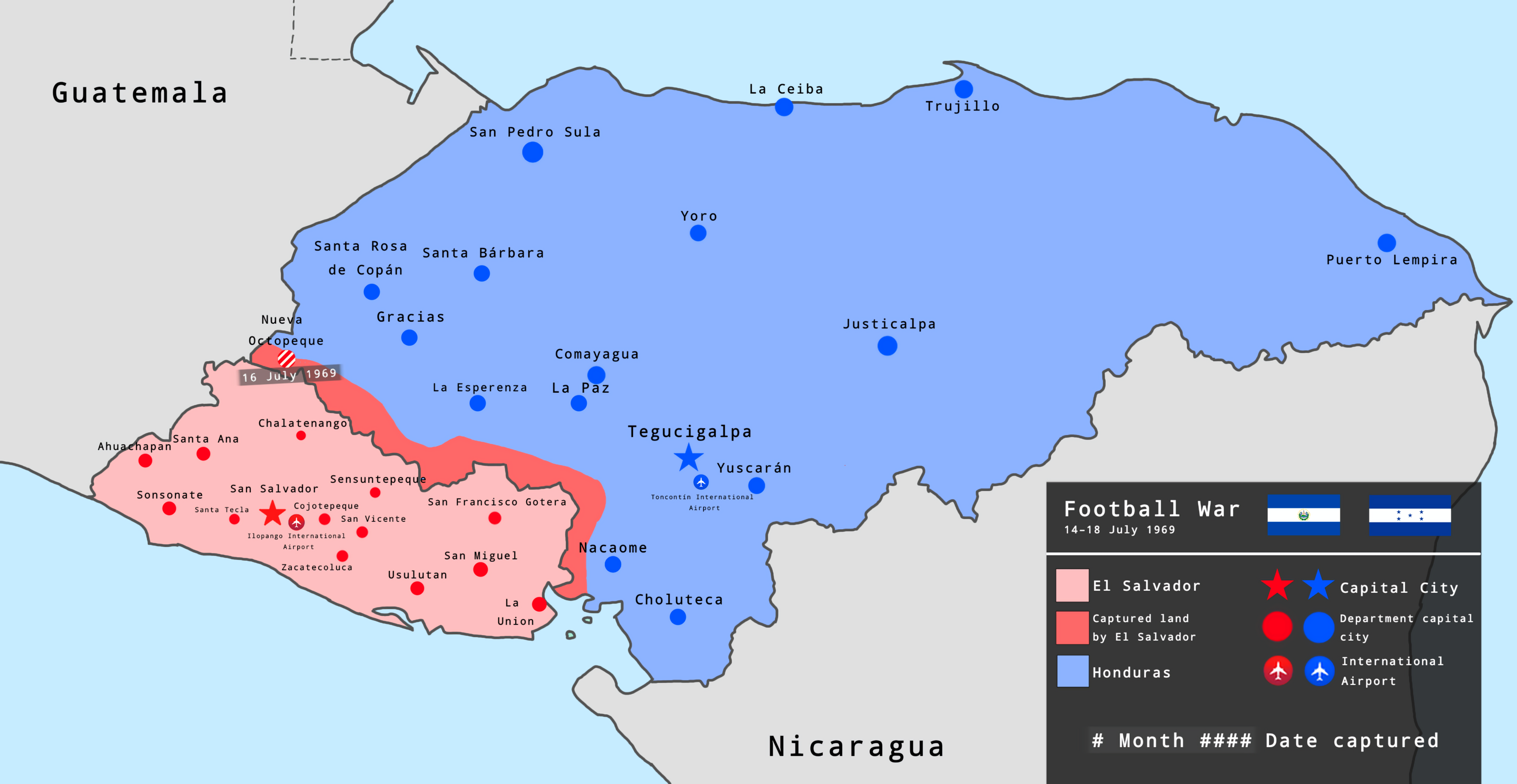

Un autre exemple connu est la « guerre des cent heures », parfois appelé par certains journalistes la « guerre du football », en 1969.

Lors d’un match au Honduras pour la qualification en coupe du monde, le Salvador prend un but à la dernière minute.

Une Salvadorienne de 18 ans se suicide alors en prenant le pistolet de son père ; elle a droit à des funérailles nationales, sous la conduite du président du Salvador en personne.

Le match aller était déjà sous tension, le match retour au Salvador le fut également (l’hôtel des joueurs du Honduras étant incendié), il y eut un match de départage, puis le Salvador lança une opération militaire contre le Honduras.

La guerre causa la mort de 3 000 personnes, avec également 15 000 blessés et le retour forcé au Salvador d’entre le quart et la moitié des 300 000 émigrés salvadoriens du Honduras.

Enfin, il faut conclure sur le Panama, l’exception qui confirme la règle centre-américaine.

Le Panama, en effet, était utilisé comme lieu de passage du Pacifique à l’Atlantique par la monarchie espagnole ; il relevait de la vice-royauté du Pérou, puis de la Vice-royauté de Nouvelle-Grenade (l’actuel nord de l’Amérique latine, avec l’Équateur, la Colombie et le Venezuela).

Lorsque fut fondé la República de Colombia succédant à la Vice-royauté de la Nouvelle-Grenade en 1821, la province du Panama décida de la rejoindre.

Lors de l’effondrement de celle-ci en 1830 toutefois, le général José Domingo Espinar déclara l’indépendance du Panama, dans la perspective de reformer la República de Colombia autour de Simon Bolívar.

Ce dernier, pour qui le Panama était « le centre de l’univers » (et possiblement la « capitale du monde » en raison de son emplacement pour les échanges), lui conseilla d’abandonner son projet ; un autre général, Juan Eligio Alzuru, tenta alors l’aventure, mais fut écrasé par les forces de la República de la Nueva Granada (la Colombie actuelle).

Cette dernière nomma comme responsable militaire de la région du Panama Tomás José Ramón del Carmen de Herrera y Pérez Dávila.

Mais celui-ci se lança lui-même dans l’aventure d’un Estado del Istmo, reconnu par le Costa-Rica et les États-Unis, mais qui ne dura qu’en 1840-1841.

C’est là le prélude du rôle néfaste des États-Unis, épaulé par le Costa-Rica.

Un accord fut trouvé alors et le Panama retrouva sa place dans la República de la Nueva Granada, dont Tomás José Ramón del Carmen de Herrera y Pérez Dávila sera à un moment un éphémère président putschiste en 1854, année de sa mort lors de la guerre civile alors.

Entretemps, la República de la Nueva Granada avait signé en 1846 avec les Etats-Unis un Tratado de Paz, Amistad, Navegación y Comercio (Traité de Paix, d’Amitié, de Commerce et de Navigation), connu sous le nom de traité Mallarino-Bidlack.

Le traité garantissait la neutralité de la zone, les États-Unis ayant peur d’une influence extérieure, alors que le Panama était très utile pour le passage de l’Ouest à l’Est des États-Unis, dans le contexte de la conquête de l’Ouest et de la ruée vers l’or en Californie, un territoire venant tout juste d’être arraché au Mexique.

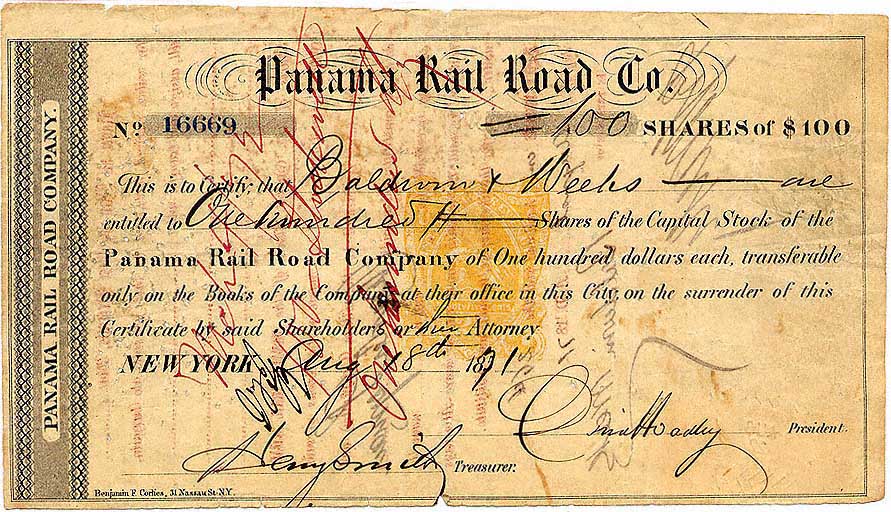

Mais c’était également un moyen de faire pénétrer le capital américain ; après les bateaux à vapeur sur le fleuve río Chagres (qui réduisit le voyage à douze heures), le capitalisme américain mit en place en 1855 un chemin de fer inter-océanique, pour un voyage de trois heures.

la Panama Railroad Company

Un incident l’année suivante – une pastèque non payée par un Américain aboutissant à une émeute des panaméens – amena d’ailleurs une petite intervention militaire américaine et une amende colossale à payer par la República de la Nueva Granada.

La France entreprit ensuite de construire un canal, mais la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama fit faillite ; les États-Unis se chargèrent de le terminer.

Le canal fut terminé en 1914 ; entre-temps, les États-Unis avaient appuyé des forces « indépendantistes » qui proclamèrent l’existence du Panama comme pays indépendant en 1903, après y être intervenu militairement 14 fois les cinquante années précédentes.

On a compris que la mise en place du Panama est ainsi artificielle ; c’est une colonie américaine.

La zone du canal est alors dans les faits un territoire américain, avec la police et l’armée américaine, qui d’ailleurs écrasèrent dans le sang une contestation d’étudiants panaméens en 1964, faisant 21 morts.

L’armée prit ensuite le pouvoir au Panama, mais la superpuissance impérialiste américaine fit une intervention en 1989 devant le chaos de la situation.

La souveraineté du canal fut ensuite remis au Panama en 1999, pays devenant une plate-forme pour les magouilles financières internationales. Il reste cependant une colonie américaine, même si la superpuissance impérialiste chinoise cherche à s’y renforcer, provoquant l’ire du président américain Donald Trump en 2025, qui a réaffirmé que le canal revenait aux États-Unis.

Il faut bien entendu ajouter à cela que le Panama est un paradis fiscal, comme d’ailleurs de manière significative le Costa-Rica, le Nicaragua, le Honduras.

cassant en même temps le passage de la faune et de la flore

Il est évident qu’un tel constat impose de considérer que les pays d’Amérique centrale sont un terrain de jeu de la superpuissance impérialiste américaine, avec comme origine historique la plus nette l’implosion immédiate de la República Federal de Centroamérica qui a abouti à un désastre.

La reconstitution artificielle, par en haut, d’une telle république n’a pas de sens ; ce qui est nécessaire, c’est la constitution réelle, par en bas, d’une République Populaire Centro-américaine, effaçant les localismes et les provincialismes, ce qui ne peut être réalisé que par des masses populaires procédant à un saut qualitatif dans le domaine productif.

C’est de la prolétarisation socialiste dont il est ici question, somme toute de manière tout à fait similaire aux pays composant l’URSS à sa fondation.

La guerre populaire en Amérique centrale apparaît comme inéluctable pour l’établissement d’une telle proposition historique, dont le niveau exigé est d’être en mesure de faire face à la superpuissance impérialiste américaine comme réel dirigeant de cette partie du monde.

Davantage que semi-féodal semi-colonial, l’ensemble de l’Amérique centrale est à percevoir comme colonial, dans une sorte de prolongement tourmenté de l’ancienne domination espagnole.

=>Retour au dossier sur

Les pays issus de la colonisation espagnole de l’Amérique