Quel est ce royaume éphémère de Jérusalem dont parle Friedrich Engels ?

C’est un royaume établi par les croisés autour de Jérusalem, et qui a existé de 1099 à 1291 ; Godefroy de Bouillon en fut le premier souverain.

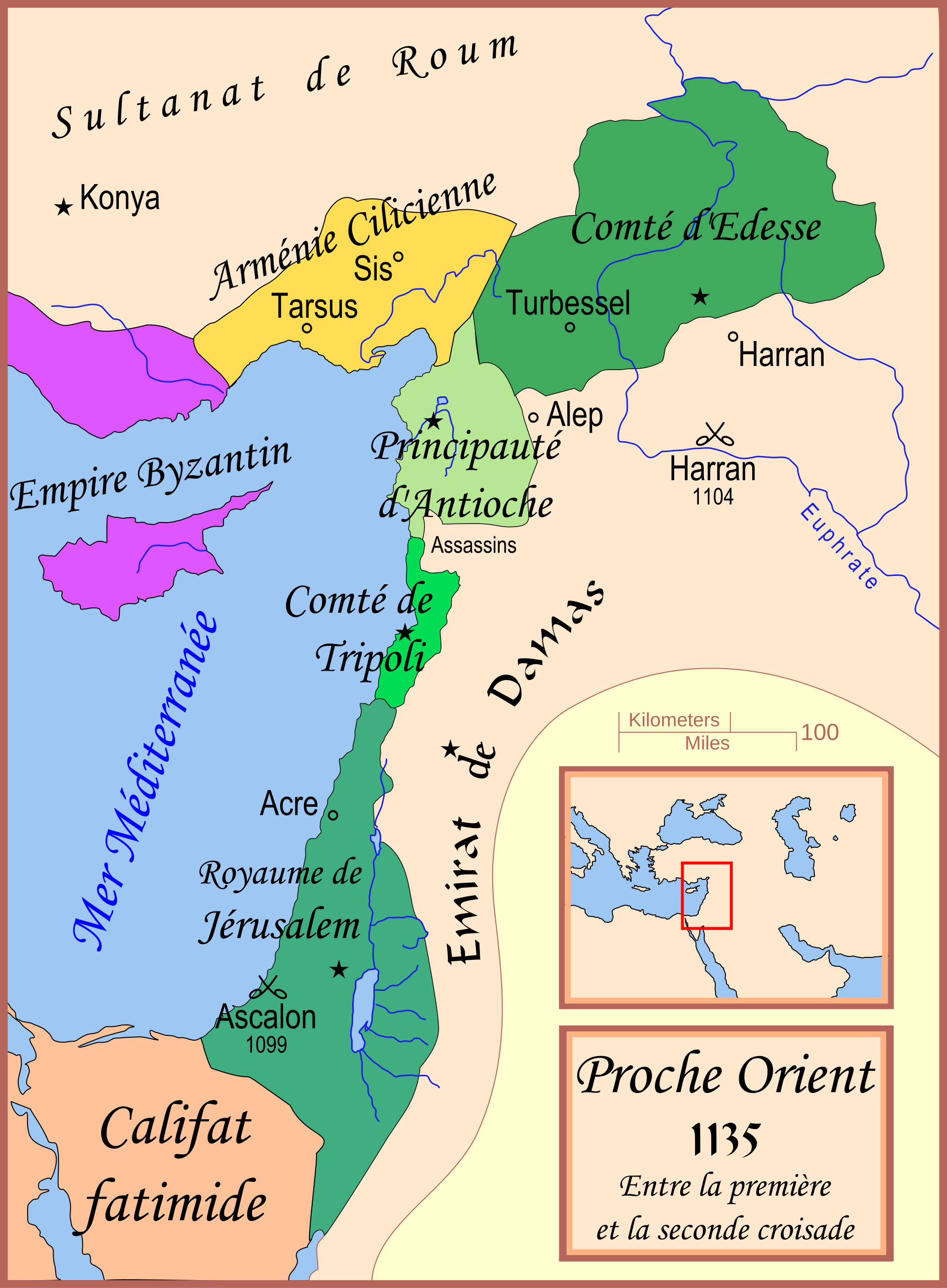

En plus du royaume de Jérusalem proprement dit, on avait trois États vassaux, indépendants dans les faits : les comtés de Tripoli et d’Édesse, ainsi que la principauté d’Antioche.

La mise en place de ce royaume par la conquête des croisés venus d’Europe se caractérisa par un très grand formalisme ; c’est ce qui fait que Friedrich Engels en parle comme du modèle absolu (et abstrait) du féodalisme.

Concrètement, absolument tout fut noté : les droits, les devoirs, les rapports hiérarchiques.

Et la base, c’est la féodalité : il n’y a pas d’idéologie royale comme moteur, ce qui est logique puisque la croisade instaure une féodalité de toutes pièces.

Les seigneurs ayant conquis des territoires en ont fait des fiefs, instaurant un servage très dur, avec un arbitraire très marqué dans la perception des impôts, ainsi qu’une tendance à assumer l’esclavagisme et à le généraliser.

Il n’y a donc pas de limitations idéologiques dues à une royauté historique ; pareillement, l’existence historique des communes ne joue aucun rôle, pas plus que la tendance à l’empire.

Il n’y avait pas non plus de coutume, aucune tradition donnant à tel ou tel lien un caractère particulier, comme c’était immensément le cas dans la féodalité européenne.

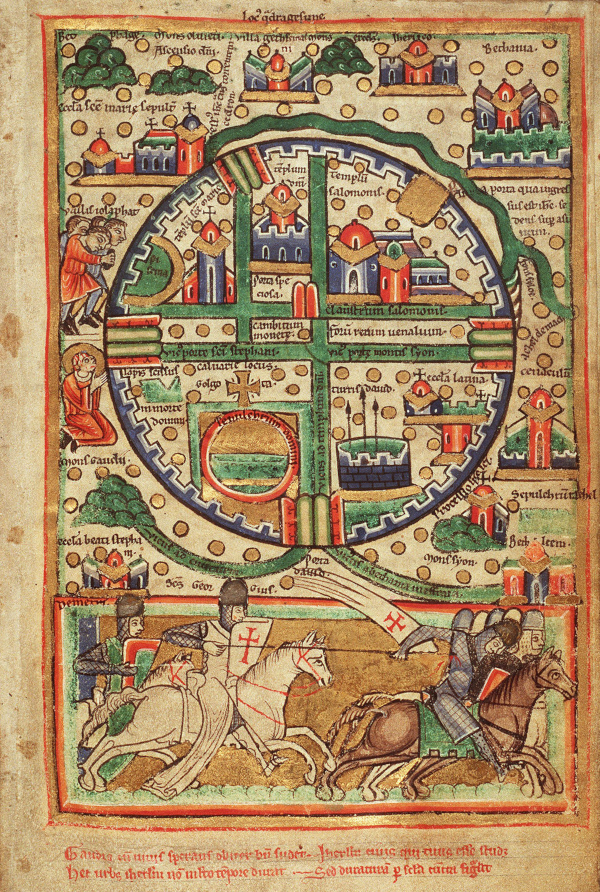

Les Assises de Jérusalem résument ainsi l’organisation des seigneurs nouvellement installés et ne connaissant aucun encadrement, ni communal, ni royal, ni impérial, ni coutumier.

C’est ce qui produit le souci de rédiger le cadre féodal, au lieu de le laisser comme en Europe plus ou moins l’oral, avant de renforcer le côté souple, la dimension interprétative.

Voilà pourquoi Friedrich Engels, avec justesse, souligne que le royaume éphémère de Jérusalem, « a laissé derrière lui l’expression la plus classique de l’ordre féodal avec les Assises de Jérusalem ».

Dans les faits, on l’aura compris, le pouvoir du souverain du royaume de Jérusalem était limité par la Haute Chambre, composée de seigneurs féodaux laïcs et ecclésiastiques.

Le roi est, comme au début du féodalisme, un primus inter pares, le premier parmi les pairs ; seul son rôle lui attribue la première place parmi les plus grands nobles, mais ce statut n’a pas de valeur absolue en raison de la prépondérance fonctionnelle de la Haute Chambre.

Au sens strict, on peut dire que les Assises de Jérusalem expriment, à travers l’idée de Haute Chambre, un équivalent féodal de la démocratie athénienne, sauf que bien entendu le féodalisme implique des hiérarchisations, des imbrications, des vassalisations, etc.

Le système est reproduit en parallèle avec la Cour des Bourgeois à l’usage des non-nobles de langue latine, et la Cour du Raïs, à l’usage du reste de la population.

Tout cela fut constitutionnalisé au moyen des « Assises de Jérusalem », dont l’auteur principal fut Jean d’Ibelin (1215-1266), comte de Jaffa et d’Ascalon.

Pour autant, une démarche d’organisation ne suffit pas en soi, qu’est-ce qui a pu obliger des forces féodales, par définition favorables à la fragmentation, à une unification ?

La réponse à la question se retrouve dans l’exposition par ces « Assises » du nombre d’hommes en armes que doivent fournir les seigneurs.

Le baron de Galilée devait envoyer 500 chevaliers, le baron d’Acre 329, le seigneur de Baruch 21… la ville de Jérusalem doit en envoyer 328, la ville de Naplouse doit en envoyer autant, etc.

Des soldats non nobles, dénommés sergents, doivent être envoyés également : l’évêque de Belesme doit en envoyer 200, la ville de Césarée 50 (et l’archevêque de la ville 50), la ville d’Acre 500, etc.

Au total, cela fait 4 259 chevaliers et 5075 sergents. C’est un chiffre très faible : il n’y a pas de réserves quasiment, les renforts d’Europe sont à la fois rares et irréguliers.

Or, les menaces sont nombreuses : il y a le califat fatimide basé au Caire, la dynastie zengide (occupant grosso modo la Syrie actuelle en débordant) avec notamment Nūr ad-Dīn (Nourredine), émir d’Alep et de Damas (vers 1146–1174).

Le premier est subordonné au second, par l’intermédiaire de Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb (Saladin), qui instaure un sultanat Ayyoubide, lui-même devenant le principal antagoniste des croisés, par ailleurs victorieux avec notamment la prise de Jérusalem.

typique de l’empire perse sassanide

Acre devint la capitale des croisés ; elle tomba en 1291, ce qui marqua la fin des « États latins d’Orient ».

Il ne faut, évidemment, pas se leurrer : dans un tel contexte, les Assises de Jérusalem étaient un document « idéal » qui, en pratique, ne décidait certainement pas tout. L’ordre féodal présenté existait surtout sur le papier, comme le dit Friedrich Engels.

C’était une « pure » expression de la féodalité, car ce n’est pas tant la monarchie qui est sacralisée que l’aristocratie qui se voit accorder la place fondamentale de notables, mais c’était dû à des conditions bien particulières.

Ce n’était que le reflet idéalisé, « parfait », du féodalisme européen. C’est en un sens, si on le regarde positivement, une vision négative du féodalisme au sens où toutes les « impuretés » (coutumière, communale, royale, impériale) sont rejetées.

Inversement, si on le regarde négativement, c’est une dimension positive du féodalisme qui confine à l’abstraction.

=> Retour au dossier sur le mode de production féodal