Du 14 au 21 avril 1931 a lieu le 4e congrès du PCI, à Cologne en Allemagne. On y retrouve 35 ouvriers, 3 artisans, 2 ouvriers agricoles, 2 paysans, 7 employés, 2 étudiants et 5 intellectuels. Un ouvrage de 1952, retraçant les 30 années de lutte du PCI, raconte à ce sujet :

« Les travaux étaient entourés par le calme de la forêt tandis que les équipes de surveillance du parti communiste allemand étaient nuit et jour en alerte. Non seulement l’organisation logistique fut admirable mais également la protection.

Dans un rayon de 100 km autour du congrès il y avait des postes de signalisation par radio et pas téléphone et des signalisations optiques en de nombreux points. Pour toute éventualité, les communistes allemands avaient aussi préparé l’armement défensif.

Pour montrer l’efficacité de l’organisation, un exemple suffit : une patrouille de police à cheval ayant été signalée à une soixantaine de km, une nuit, tous les délégués furent transportés dans le plus grand ordre dans une trentaine de voitures dans un autre lieu distant de 100 km du premier.

Le matin suivant, les délégués purent reprendre les travaux normalement, toujours sous bonne protection. »

Dans Les thèses sur la situation italienne, la situation est présentée de la manière suivante :

« Malgré tout ce que le fascisme a fait pour réduire en esclavage pour la démoraliser et la contrôler dans ses mouvements, la classe ouvrière reste séparée du fascisme qu’elle n’a jamais cessé de combattre, même dans les années de réaction les plus dures.

A partir de 1926 et en particulier après la promulgation des lois d’exception, tous les principaux épisodes de lutte contre le fascisme ont été menés par la classe ouvrière. Du sein de la classe ouvrière sont sortis des centaines de combattants que le Tribunal Spécial a condamnés à des siècles de prison.

C’est à partir de la classe ouvrière qu’a commencé en 1929 et 1930 la reprise de la combativité antifasciste, signe d’un rapide processus de radicalisation de toutes les masses travailleuses.

La classe ouvrière et son parti exercent une attirance de plus en plus forte également sur ces éléments de la petite et de la moyenne bourgeoisie que la situation elle-même a poussées à la révolte.

La fonction historique de dirigeant de la révolution antifasciste qui revient à la classe ouvrière résulte de ces faits de manière de plus en plus évidente. »

Le Parti Communiste d’Italie conçoit les choses de la manière suivante : tous les partis ont failli à affronter le fascisme, à part lui ; par conséquent, la seule sortie du fascisme est l’avènement de l’État socialiste. Il peut y avoir une phase intermédiaire, mais elle ne saurait être que brève.

Le PCI appelle donc directement au renversement de la monarchie et à séparer l’Église et l’État, à ce qu’un nouvel État apparaisse fondé sur les comités d’ouvriers, de paysans, de soldats et de marins, à ce que les usines et les banques soient expropriées, ainsi que les grandes propriétés foncières et les grandes entreprises agricoles industrialisées, à ce que les loyers des petits fermiers soient supprimés et les dettes paysannes annulées. A cela s’ajoute la journée de sept heures et la semaine de cinq jours.

Le PCI est d’autant plus porté à avoir cette ligne qu’il est porté par la jeunesse ; au IVe Congrès, l’âge moyen des participants est 31 ans et seulement 16 délégués sur 28 sont membres depuis au moins 1926.

Or, la jeunesse est combative, comme en témoigne l »article « Les manifestations de rue » du journal Avant-Garde de mars-avril 1929 :

« Passer à la lutte ouverte signifie marcher en escadres de jeunes dans les rues, briser les vitres des cafés de luxe et la tête de messieurs les fascistes qui sucent et bouffent le fruit de notre sueur. Passer à la lutte ouverte signifie préparer la grève, casser les vitres des usines, frapper les patrons, les directeurs d’usine, taper sur la tête des fascistes. »

L’Unité elle-même, en mars 1930, explique qu’« il est temps de passer à la violence prolétarienne » :

« Nous devons nous préparer à envoyer du plomb aux fascistes et au capitalisme qui nous oppriment depuis huit ans, nous affament, nous saignent. Voilà le problème du mouvement, un problème urgent, capital. »

L’affirmation de cette ligne militante est allée de pair avec l’élimination d’une frange partisane de la capitulation. Angelo Tasca est exclu en 1929 pour son pessimisme ; il part en France rejoindre la SFIO et assume alors son anti-communisme, allant jusqu’à soutenir le régime de Pétain par la suite.

En 1930, c’est le groupe des trois – Pietro Tresso, Alfonso Leonetti et Paolo Ravazzoli – qui est expulsé pour sa ligne gauchiste, le groupe se précipitant dans la foulée pour soutenir ouvertement le trotskysme. Amadeo Bordiga est également exclu et tente pareillement de rejoindre le trotskysme.

Tout cela fait qu’au début des années 1930, nombre de membres du PCI sont des « svoltisti », des partisans du « tournant » : il suffirait de pousser pour que le régime tombe. La raison principale qui permettrait cela tient à l’instabilité économique.

Le régime a, en effet, énormément de mal à se sortir du marasme économique, surtout après la crise de 1929 frappant le capitalisme au niveau mondial, épargnant donc seulement l’URSS. Malgré la répression, le pays est traversé de protestations, de grèves, d’agitations de masses.

Au nombre de pratiquement 900 000, les chômeurs, notamment, prennent des initiatives musclées si ce n’est violentes. Les travailleurs précaires sont, quant à eux, pratiquement plus nombreux et la classe ouvrière rechigne clairement à suivre le style « mussolinien » de soumission et de nationalisme.

Si cela est indéniable, le problème est que le PCI ne voit pas que cette instabilité tient aussi à une réorganisation générale, dans la perspective de la guerre, amenant un renforcement à moyen terme. Ainsi, en 1932, dix ans après la marche sur Rome, 144 entreprises possèdent 51,7 % du capital italien.

Dans ce contexte, peu importe que seule la partie aisée de la société dispose d’une voiture et des moyens de payer le péage des 544 kilomètres construits entre 1922 et 1932 : il s’agit d’une modernisation, permettant de renforcer la mainmise des monopoles, de leur capacité d’initiative, tant économique que militaire.

Pareillement, peu importe que la « bataille de la terre » échoue, même s’il est procédé à l’assèchement et la mise en culture de 20 230 hectares des marais pontins près de Rome : ce qui compte pour le capital, c’est de ne pas toucher aux grandes propriétés terriennes du sud de l’Italie.

On a la même logique avec la « bataille du blé », qui fut un succès, avec une production quasi 53,3 millions de quintaux de céréales en 1927, 62,2 millions en 1928, pratiquement 71 millions en 1929.

En apparence, pour les communistes, c’est également un recul dans la mesure où les céréales occupent 25 % de la surface agricole, que cela forme une rente pour les grands propriétaires. Cependant, cela renforce la solidité interne des classes dirigeantes et permet une orientation toujours plus militariste.

Ainsi, plus d’un demi-million de travailleurs sont orientés dans l’industrie de la guerre. Peu importe donc au régime fasciste que le revenu moyen par tête n’ait progressé que de 0,4 % entre 1929 et 1939, après avoir reculé les années auparavant ; ce qui compte c’est la mobilisation des masses pour les initiatives du régime, la guerre devant être la porte de sortie des problèmes internes.

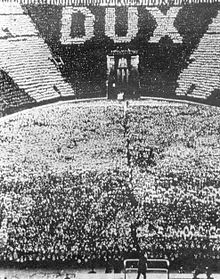

Le fascisme réussit à organiser trois millions de personnes dans les fascio, deux millions dans le dopolavoro, 3,5 millions dans les syndicats, un million dans les « fils de la louve » ; on ne peut plus faire carrière dans l’administration sans être membre du PNF.

Cette évolution va de pair avec l’accroissement du pouvoir des monopoles : en 1933 est fondé un Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), qui succède à la Società Finanziaria Industriale Italiana (Société pour le financement de l’industrie italienne) née en 1923. L’IRI prend le contrôle des principales banques que sont la Banca Commerciale Italiana, le Credito Italiano et le Banco di Roma, devenant par là le principal entrepreneur du pays, puisque ces banques possédaient tout un pan de l’industrie, notamment la sidérurgie, avec au total 200 000 personnes employées.

Cette rationalisation fonctionne, du point de vue des monopoles et effectivement la production métallurgique voit son indice passer de 72 en 1932 à 106 en 1936, l’industrie mécanique dans le même temps de 70 à 120.

C’est la tendance exactement inverse du profond recul qui a eu lieu de 1929 à 1931. Durant ces années, l’industrie avait perdu 39% de son activité, les exportations avaient chuté de 46 %, le commerce extérieur passant de 35 à 13 milliards de lire, alors que les prix agricoles passant de 130 lires le quintal en moyenne à 93.

Dans le même sens, le monopole des diffusions radiophoniques est confié à une Unione Radiofonica Italiana entièrement privée, avec notamment le groupe Marconi ; la société Azienda generale italiana petroli – AGIP est fondée pour structurer les raffineries, possédé à 60 % par le trésor italien, le reste à parts égales par l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (Institut national des assurances et l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Institut national pour la prévoyance sociale).

On doit également voir que la commission d’enquête sur les « bénéfices de guerre » est supprimée, couvrant ainsi la haute bourgeoisie qui voit également supprimer les impôts sur le luxe, l’impôt complémentaire sur les valeurs mobilières, celui sur le capital investi dans la banque ou l’industrie, l’impôt sur le capital lui-même, celui sur l’héritage au sein de la même famille.

La naissance de nouveaux établissement industriels dans les villes est soumise à l’accord du gouvernement, tout comme la formation d’entreprises au capital dépassant cinq millions de lire, protégeant de ce fait les monopoles en place.

Au-delà de cela, le fascisme a réussi à procéder à une réorganisation sans toucher à la base de la situation italienne, absolument favorable à la bourgeoisie italienne et ayant permis le succès si grand du fascisme : la prépondérance de l’agriculture, employant encore 48 % de la population en 1936. C’est la fameuse question du « retard » du sud de l’Italie, le Mezzogiorno.