La ligne du PCI, depuis que le régime a vacillé avec le « coup » contre Benito Mussolini et l’intervention militaire des Alliés en Italie même, est très claire : il faut unifier les masses pour chasser l’envahisseur allemand.

Les Instructions pour tous les camarades et pour toutes les formations du parti, écrites par Palmiro Togliatti en 1944, affirment les points suivants :

« 1) ligne générale du Parti pour le moment présent : Insurrection nationale du peuple dans toutes les régions occupées pour la libération du pays et l’écrasement des envahisseurs allemands et des traîtres fascistes.

2) Le parti réalise cette ligne sur la base de l’unité des forces populaires antifascistes et nationales. Par la conviction et par l’exemple il entraîne et dirige l’insurrection nationale de toutes ces forces organisées aujourd’hui dans les Comités de libération.

L’insurrection que nous voulons ne doit pas être celle d’un parti ou d’une partie seulement du front antifasciste mais de tout le peuple, de toute la nation. Les Comités de libération doivent donc être les organismes de direction politique du mouvement. L’alliance étroite avec les socialistes, le contact étroit avec les démocrates de gauche, avec les masses catholiques, avec les officiers et les soldats patriotes doit permettre aux communistes de s’acquitter de leur fonction d’avant-garde dans la préparation de la lutte en vue de celle-ci.

Nous voulons l’unité de tout l’antifascisme et de toute la nation dans la lutte contre l’envahisseur allemand et les traîtres fascistes parce que c’est dans cette unité que nous voyons la garantie de notre victoire. »

Cette position reflète l’histoire du PCI : s’étant maintenu malgré le fascisme – et c’est le seul parti politique à y être parvenu, au prix du sang et de l’emprisonnement – il reflète la position ouvrière consistant à assumer jusqu’au bout la lutte.

De fait, en plus de la guerre des partisans et de l’intervention des forces alliées en Italie, le grand événement est la titanesque grève se déroulant dans le nord de l’Italie, au tout début de mars 1944. Elle touche un million de personnes, dans une zone qui est celle de la République Sociale Italienne de Benito Mussolini.

Les grandes usines sont celles de Fiat, des aciéries, de la Breda, d’Ansaldo, de Magneti, de Pirelli, de Falck, d’Alfa Romeo, de l’Elettromeccanica, etc., à Milan, Turin, Gênes, villes où la condition ouvrière est terrible avec la misère, mais aussi les destructions dues aux bombardement, notamment avec Turin qui est à moitié détruite, alors que Milan connaît 200 000 sans abris.

Le PCI ne disposait alors que de petits noyaux au sein des usines, d’entre 5 et 40 personnes (sur entre 1000 et 14 000 ouvriers environ), mais qui ne sont pas isolés et disposent de très nombreux sympathisants.

Il grandit par conséquent à grande vitesse : dès la fin de 1944, il dispose déjà de plus de 76 000 membres, sans compter les partisans qui sont au moins 15 000. Et il profite du prestige toujours plus immense en Italie de l’Armée rouge, le PCI menant bien entendu la propagande au sujet des victoires effectuées, alors que l’Allemagne nazie s’effondre.

L’Unité peut ainsi titrer :

« Par la grève générale, par les combats de rue et par l’action armée, vers l’épreuve décisive ».

Il y a toutefois un problème fondamental : les partisans ne sont pas en mesure de conserver les territoires conquis, d’en faire des bases rouges comme ce fut le cas en Chine. La Grande-Bretagne fait tout pour empêcher que les partisans y parviennent afin que le pays ne bascule pas dans le camp communiste et de fait les partisans ne parviennent pas à maintenir leurs zones si l’Armée nazie décide de mener des opérations sérieuses de ratissage.

Le dirigeant communiste raconte à ce sujet que :

« On n’a pas réussi à obtenir des Alliés ou à se procurer nous-mêmes les moyens de libérer de manière permanente de vastes zones de territoire. Les zones libres duraient à peine un à deux mois…

La Résistance à eu ces limites parce qu’elle n’est pas parvenue à donner des perspectives et des mots d’ordre socialistes, parce qu’elle n’a pas mieux établi un programme de réformes de structures à mettre en place après la libération, parce que s’est réalisée une unité plutôt qu’une autre, parce qu’on a mis sur le canon des fusils le drapeau tricolore au lieu du drapeau rouge.

La raison fondamentale réside dans le fait qu’on n’a pas réussi dans les conditions dans lesquelles on opérait, à faire de la Résistance un mouvement plus large, plus fort, avec des formations de partisans plus nombreuses, plus aguerries et puissamment armées, qui soient en mesure de libérer de manière stable des régions entières et de faire en sorte qu’à leur arrivée, des Anglo-américains se trouvent devant une armée organisée et un pouvoir populaire effectivement et solidement conquis. »

L’exemple grec va par la suite traumatiser le PCI : l’écrasement de la Résistance grecque par les forces anglaises va servir de contre-exemple absolu, ce qui sera également nécessairement vrai pour le PCF.

La présence de troupes alliées anglo-américaines empêche une progression de la guerre des partisans, alors que seule une réelle avancée militaire autonome aurait permis de ne pas être subordonné à elles.

Dès les succès véritables, le commandement allié entendra rassembler les partisans dans des camps afin de les désarmer, de leur fournir des attestations, de les renvoyer chez eux.

La guerre des partisans lancée par le PCI apparaît alors à la fois comme une libération anti-nazie, mais aussi comme un appoint à la pénétration anglo-américaine en Italie.

L’anglais Winston Churchill avait tout fait pour que le gouvernement de Pietro Badoglio serve de tampon, empêchant les masses populaires de faire irruption politiquement.

Voici ce qu’il expliqua dans un discours aux députés britanniques :

« C’est à Rome [non encore libérée à ce moment-là] qu’un gouvernement italien peut être formé sur de plus larges bases. Je ne peux pas dire qu’un tel gouvernement sera une aide pour les Alliés autant que le gouvernement actuel.

Naturellement, ce pourrait être également un gouvernement qui, pour s’attirer la sympathie des Italiens, tenterait de résister, pour peu qu’il ose, aux demandes qui lui seront adressées dans l’intérêt des armées alliées.

Il me déplairait, par conséquent, d’assister à un changement insatisfaisant à un moment où la bataille est à son comble, oscillant entre la victoire et la défaite. Quand il faut tenir en main une cafetière bouillante, il vaut mieux ne pas casser l’anse jusqu’à ce qu’on soit sûr d’en avoir une aussi commode et pratique, au moins jusqu’à ce qu’on ait un torchon à portée de la main. »

L’URSS avait pourtant tenter d’aider le PCI, en reconnaissant en mars 1944 le gouvernement de Pietro Badoglio, qui avait été initialement soutenu par la Grande-Bretagne, épaulée des États-Unis.

Cela renversait la perspective et débloqua totalement la situation pour le PCI et la gauche en général, qui put alors tenter de déborder le gouvernement en y adhérant, au lieu d’être simplement à l’extérieur, sans possibilité d’action politique aucune.

Dès le 12 avril, le roi Victor Emmanuel III fut obligé d’abdiquer en faveur de son fils, alors que le 21 avril le gouvernement de ¨Pietro Badoglio intègre les forces antifascistes, avec un ministre de l’intérieur démocratie-chrétien. Palmiro Togliatti devint alors ministre sans portefeuille et le PCI disposa aussi du ministère de l’Agriculture et des Eaux et Forêts, de deux sous-secrétariat.

Surtout, et c’est là une clef de cette avancée, le gouvernement Badoglio ne parle plus de « chambre des députés devant être élue », mais d’une « Assemblée constituante et législative », ce qui est un immense succès pour le PCI, qui s’inscrit dans la vie politique comme alternative au régime précédent.

Cependant, le PCI est incapable de formuler un projet étatique. Il lui manque une vision générale sur ce plan. Palmiro Togliatti ne l’a pas et Antonio Gramsci n’a pas été en mesure de la formuler non plus.

Voici comment Palmiro Togliatti, dans une conférence à la fédération communiste de Rome, présente sa manière de voir les choses :

« Avant toute chose, et c’est là l’essentiel, le parti nouveau est un parti de la classe ouvrière et du peuple qui ne se limite plus seulement à la critique et à la propagande mais qui intervient dans la vie du pays par une action positive et constructive qui commence par les cellules d’usine et de villages et doit arriver jusqu’au Comité central, jusqu’à des hommes que nous déléguons pour représenter la classe ouvrière et le Parti au gouvernement.

Il est clair, donc, que quand nous parlons de parti nouveau nous entendons, avant toute autre chose, un parti qui soit capable de traduire dans sa politique, dans son organisation et dans son action de tous les jours, ce profond changement qui s’est produit dans la position de la classe ouvrière par rapport aux problèmes de la vie nationale.

Une fois abandonnée la position de seule opposition et de critique qu’elle a eue par le passé, la classe ouvrière entend aujourd’hui assumer elle-même, à côté des autres forces démocratiques conséquentes, une fonction dirigeants dans la lutte de libération du pays et dans la construction d’un régime démocratique.

Le nouveau parti est le parti qui est capable de traduire ces nouvelles positions de la classe ouvrière, de la traduire en actes à travers sa politique, à travers son action et donc en transformant, dans ce but, son organisation. En même temps, le nouveau parti que nous avons en tête doit être un parti national italien, c’est-à-dire un parti qui pose et résorbe le problème de l’émancipation du travail dans le cadre de notre vie et de notre liberté nationale, en faisant nôtres toutes les tendances progressistes de la nation. »

Cette définition est la même que celle de Maurice Thorez en France et elle fait du PCI un parti authentiquement social-démocrate, au sens historique du terme, nullement un Parti Communiste avec comme ligne le renversement du régime.

Le PCI – tout comme le PCF – considère qu’en ayant intégré le processus de formation du nouvel État, il peut peser sur lui, aboutir à une vraie « démocratie ». C’est là une conception opportuniste, qui va à l’opposé du principe de la démocratie populaire comme rupture.

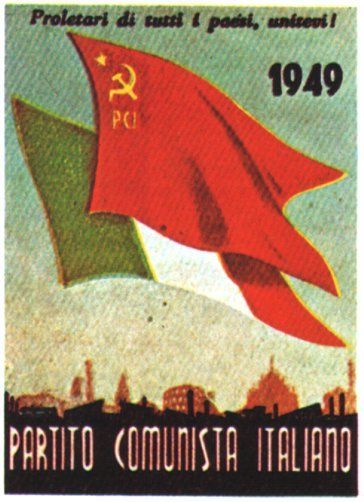

Ce qui frappe alors, ce sont deux choses. Tout d’abord, le PCI devient un parti de masses. Dès novembre 1944, il a en son sein plus de 342 000 personnes, puis pratiquement 479 000 en décembre. En 1946, il dépasse le million et en 1947, le chiffre sera de 2 279 000.

Mais, et justement, le PCI n’a cette même année 1947 que 50 000 personnes dans le Mezzogiorno. C’est ce même Mezzogiorno qui soutiendra la monarchie lors du référendum à son sujet, en juin 1946. La République gagne, avec 12,7 millions de voix, mais la monarchie ne perd que de peu, avec 10,7 millions de voix, triomphant dans le sud.

La base du régime n’a pas changé et la seconde chose qui frappe, c’est qu’il n’y a pas de défascisation, pas de réformes agraires, pas d’écrasement de la mafia.

Le Vatican reste intact et dispose d’un parti nouveau, la démocratie chrétienne, qui obtient 35,2 % des voix en 1946, le PSI suivant avec 20,7 % des voix, le PCI étant encore derrière avec 18,9 % des voix.

C’est l’ouverture d’une période qui sera caricaturée par l’affrontement entre le maire communiste Peppone et le religieux Don Camillo dans le village de Brescello, mais qui sera surtout marquée par la gestion du pays par la démocratie chrétienne, en étroite relation avec l’impérialisme américain plaçant même des bases de l’OTAN dans le pays.

Dès 1948, le Front démocratique populaire issu de l’unité PCI-PSI et se présentant comme la « liste Garibaldi », comme le prolongement des Brigades de la Résistance partisane, est battu avec 30,98 % des voix (8,1 millions de votants) par la démocratie chrétienne et ses 48,51 % des voix (12,7 millions de votants).

L’échec se révèle d’autant plus patent si l’on sait que jamais il n’y eut de procès des criminels de guerre allemand ayant commis des massacres de grande ampleur en Italie.

Parmi les plus connus, on a le massacre en octobre 1944 de 1839 habitants du village de Marzabotto par la 16e Panzergrenadierdivision SS Reichsführer-SS, qui fut également responsable en août 1944 dans le district de Sant’Anna di Stazzema de l’assassinat de 561 personnes, femmes et enfants compris.

Si ces opérations visaient à terroriser la population, il y avait également les représailles anti-partisanes, comme avec le massacre des Fosses ardéatines, en mars 1944, où 335 otages sont massacrés.

Ce dernier crime fut le seul à connaître deux épisodes juridiques. Le premier fut la condamnation du chef de la gestapo à Rome, Herbert Kappler, à la prison à vie, celui-ci s’échappant en 1977 et se réfugiant en Allemagne de l’Ouest, qui le protégera. Un autre procès eut lieu à la fin des années 1990, où deux personnes sont condamnées à la prison à vie, peines commuées en résidence surveillée.

De la même manière, il n’y eut aucune défascisation, c’est-à-dire aucune épuration, aucune remise en cause des monuments fascistes, de sa culture qui s’était diffusée, etc., sauf dans les cas où il y avait eu un soutien ouvert à l’Allemagne nazie. Les fascistes formèrent même un nouveau parti, le Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale, parvenant à disposer d’environ 400 000 adhérants dans les années 1970.

L’histoire fasciste fut récupérée, au fur et à mesure : l’amirauté a reconnu en 2006 les nageurs de combat de la Xe Flottiglia MAS, au service de la République Sociale Italienne et particulièrement criminelle, comme des « vétérans », les intégrant dans l’histoire officielle.

La république italienne n’est donc pas née antifasciste, mais anti « nazifasciste » et encore cela est-il à relativiser, seul l’aspect nationaliste italien primant réellement.

Il apparaît ici que l’exécution par les partisans de Benito Mussolini, le 28 avril 1945, fut une erreur. Il fut reconnu alors qu’il fuyait avec l’Armée nazie ; exécuté, il fut ensuite pendu par les pieds avec 14 autres fascistes, à la place Loreto de Milan, en allusion à 15 antifascistes exécutés montrés au même endroit l’année précédente.

Or, il aurait fallu que son exécution suive un procès qui aurait été celui du régime. Le succès de l’initiative partisane se transforma en son contraire, en force d’appoint du nouveau régime, en raison d’une mauvaise compréhension de la question de l’État.

La démocratie chrétienne et le Vatican, avec les impérialismes britannique et américain, purent ainsi poser la République italienne comme base d’une réconciliation, niant le passé mussolinien en le masquant derrière le combat contre le « nazifascisme » et en le présentant comme une simple « parenthèse », un accident de parcours.