Le Parti Communiste Français se lance courageusement dans une vaste dénonciation du gouvernement pour sa trahison réalisée par les accords de Munich. Il a le prestige d’être le seul à s’y être opposé, mais cela implique aussi un réel isolement.

Il y a alors deux aspects. D’une part, la brochure « Après la trahison de Munich » de Maurice Thorez est très vite diffusée à plus de 700 000 exemplaires.

De l’autre, les radicaux commencent à attaquer systématiquement et de manière très virulente le Parti Communiste Français.

Ce dernier semble alors pris au piège, car il avait maintenu la thèse selon laquelle le Front populaire existait encore.

Il cherche à composer avec un parti radical qui a décidé de frontalement le rejeter, avec qui plus est un soutien des socialistes.

Car, avec la situation provoquée par les Accords de Munich, le gouvernement d’Édouard Daladier reçoit le vote de confiance avec 535 voix contre 75, pour 3 abstentions.

Et quelques jours plus tard, Édouard Daladier obtient du parlement, pour un peu plus d’un mois, les pouvoirs pour « réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays », par 331 voix contre 78, et plus de 200 abstentions.

Le Sénat suit dans la foulée, avec 280 voix pour, 2 contre (il s’agit des communistes) et 21 abstentions.

Quel est le remède proposé par le gouvernement d’Édouard Daladier ?

Un traitement de choc, au moyen de 42 décrets-lois, dont le nouveau ministre des Finances, Paul Reynaud, donne ici le contenu social.

« Si la France veut gagner la partie, il faut que notre production s’élève de 30 à 40 %.

Or, tous les chômeurs réunions, même s’ils étaient embauchés demain, ne permettraient d’augmenter notre production que de 7 à 8 %. Il faut donc que la durée du travail puisse être allongée.

Croyez-vous que dans l’Europe d’aujourd’hui la France puisse, à la fois, maintenir son train de vie, dépenser 25 milliards d’armement et se reposer deux jours par semaine ?

Non, alors ? Ce sont des actes que vous voulez. Je vous annonce que la semaine des deux dimanches a cessé d’exister. »

Quelques jours plus tard, au Banquet national de l’armistice, le 11 novembre 1938, le président du Conseil Édouard Daladier résume ainsi le tournant effectué :

« L’heure est venue de choisir entre la lente décadence du pays et sa renaissance. »

C’est l’affrontement et les réactions sont unanimes du côté du Parti Communiste Français, du Parti socialiste-SFIO et de la CGT.

Cette dernière ouvre son congrès à Nantes le 14 novembre 1938 ; la résolution au sujet des mesures d’Édouard Daladier qui est adoptée est très claire :

« Le Congrès, unanime, résolu à défendre les 40 heures, les congés payés, les délégués ouvriers, qu’il déclare devoir être à la base de tout redressement de notre économie nationale, repousse les décrets-lois qui sont, en propre, la suppression des réformes sociales, en substituant à la législation sociale établie par des votes réguliers au Parlement, une législation de décrets n’imposant des sacrifices qu’à la classe ouvrière.

Le Congrès répondra à cette politique de régression non seulement par la défense de ce qu’il considère comme définitivement acquis, mais encore par un plan constructif répondant véritablement aux nécessités de redressement économique et social de notre pays. »

C’est la perspective de 24 heures de grève générale, et les communistes pensent qu’ils ont une carte à jouer. Le meeting communiste au vélodrome d’hiver avec Maurice Thorez le 19 novembre 1938 est particulièrement offensif ; il est considéré qu’avec sa ligne d’union nationale, les choses ne peuvent absolument pas mal se passer.

Maurice Thorez résume cela en parlant de « l’heure de l’action », comme il titre son « programme de redressement national et social » exposé à la séance du Comité central du Parti Communiste Français du 21 novembre 1938.

Les chapitres sont les suivants :

1) La défense de la France

2) Pacifisme et violence

3) Le droit au travail

4) L’avenir de notre peuple

5) Les riches doivent payer

6) Le programme du gouvernement de la France

Il y a toutefois un élément nouveau, qui montre la surestimation subjectiviste de la situation. Il est parlé de l’organisation de la nation armée dans le programme gouvernemental.

C’est la première fois où la question de la prise du pouvoir est exposée par le Parti Communiste Français.

La thèse est présentée en deux points. D’abord, il est souligné qu’il y a le besoin d’une « armée du peuple ».

« L’heure est venue de réaliser effectivement l’armement général du peuple, de réaliser les réformes profondes qui assureront une puissance décuplée des moyens militaires et techniques du pays.

L’armée du peuple, l’armée des ouvriers et des paysans bien encadrée, bien instruite, bien conduite par des officiers fidèles à la République que cesseraient d’espionner les fascistes maintenus jusqu’alors dans leurs commandements, cette armée serait une armée invincible.

Les officiers républicains et français que la capitulation de Munich a indignés ont pu se rendre compte de l’esprit qui animait les réservistes de septembre.

Nulle force matérielle ne peut compenser la force morale de l’idéal populaire de liberté et de paix, du devoir librement accepté, du sacrifice noblement consenti.

La force morale, l’idée elle-même ne devient-elle pas une force matérielle capable de soulever le monde, comme l’ont montré autrefois les volontaires de 1792, et, plus près, de nous, les combattants héroïques de l’armée populaire espagnole, comme l’ont montré maintes fois depuis 20 ans les glorieux soldats de l’armée rouge ouvrière et paysanne ?

Une politique générale conforme à la volonté du peuple assurerait à l’armée de la République des moyens matériels. et techniques considérables.Il suffirait pour éviter tout sabotage, tout gaspillage, tout retard, de confier aux délégués élus des ouvriers, aux représentants des syndicats le contrôle de la production dans toutes les entreprises travaillant pour la défense nationale. »

On lit ensuite un point sur l’organisation de la nation armée :

« La lutte pour la paix exige une France forte.

La France ne peut être forte sans la collaboration confiante et résolue de la classe ouvrière, de l’ensemble du peuple à l’organisation de la défense nationale sous tous ses aspects, militaire et technique, matériel et moral.

Le Comité central doit proclamer solennellement que le Parti communiste revendique hautement sa part de responsabilité, sa collaboration à l’effort d’armement général du peuple qui doit assurer à notre pays une puissance invincible au service du progrès social, de la liberté et de la paix. »

Autrement dit, Maurice Thorez parle de l’instauration d’un nouveau régime, à travers le régime républicain lui-même.

Il est espéré que la grève générale va faire basculer les choses et que la France va passer en mode « défensif » avec une sorte d’élan équivalent à celui de 1793 pour la Révolution française.

La menace extérieure est censée permettre le grand saut, qui comme on le voit, est conçu comme indirect.

La révolution a lieu, car le fascisme soutenu de l’étranger n’a pas lieu : telle est la conception de Maurice Thorez, qui a été acceptée unanimement par tout le Parti Communiste Français.

Dans le contexte d’alors, il est complètement oublié qu’Édouard Daladier a, en signant les accords de Munich, obtenu un soutien général dans le pays, qui s’imagine que la paix est gagnée, et surtout de la part de la bourgeoisie.

Il y a à la fois une sorte d’idéalisme mécaniste concernant le Front populaire et une absence d’évaluation de la situation politique ; le Parti Communiste Français est en pleine auto-intoxication.

En apparence, les mouvements de masse semblent lui donner raison. Le 26 novembre eurent lieu de très nombreuses manifestations, avec 100 000 personnes à Paris, 80 000 à Marseille, 50 000 à Lyon et autant à Rouen, 40 000 à Lille, 30 000 à Mulhouse, 25 000 à Toulouse et autant au Havre et à Bordeaux, 20 000 à Strasbourg et autant à Saint-Étienne et à Toulon, 15 000 à Dijon, et ainsi de suite dans tout le pays.

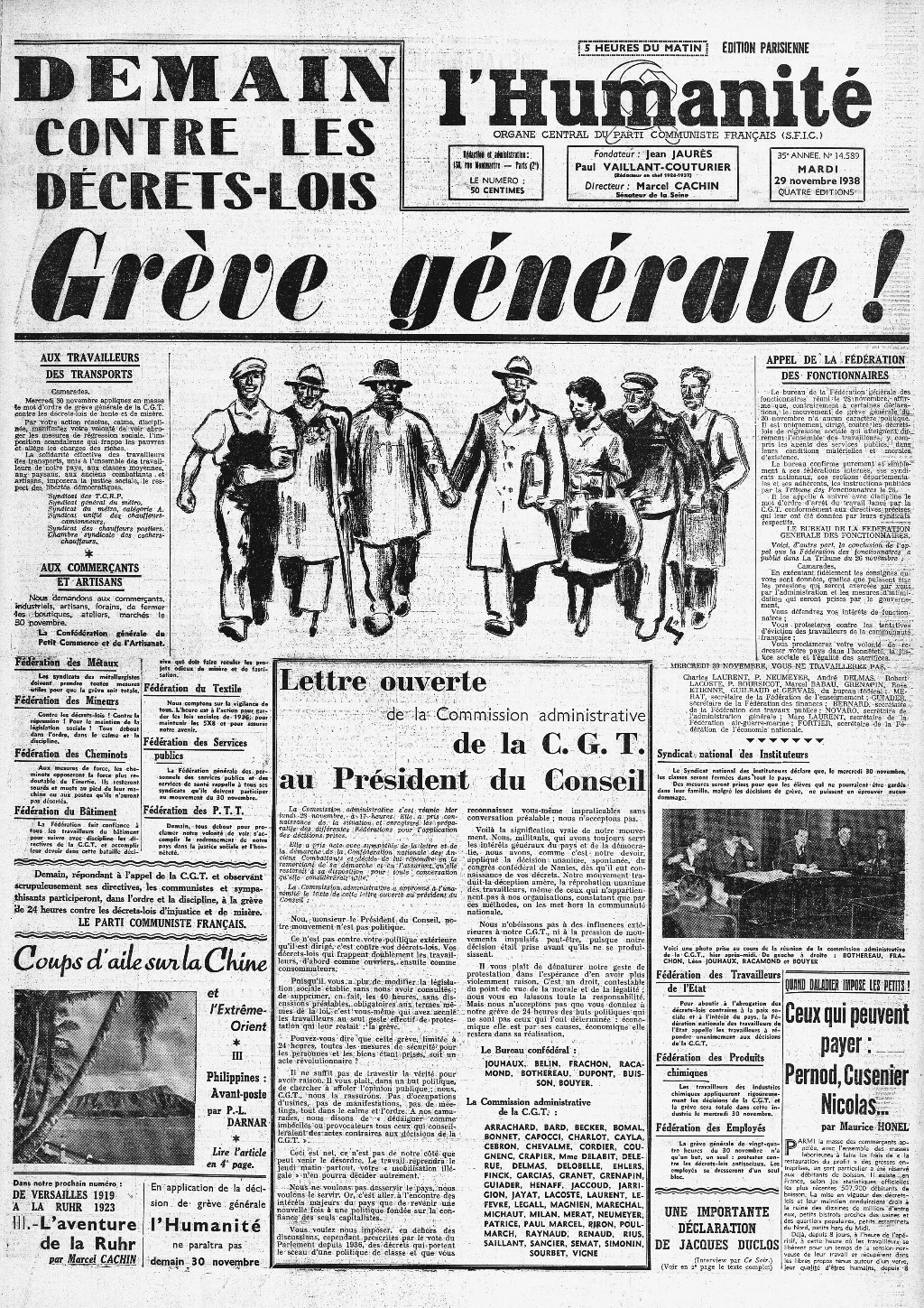

Il y eut alors la mise en place d’une version remaniée de L’Humanité, publiée à plus de 800 000 exemplaires le 27 novembre 1938, alors que la grève générale est annoncée pour le 30.

Celle-ci, préparée en quelques jours, par une mobilisation générale, se voulait constructive, rentrant dans le cadre propositionnel du Front populaire.

Le dirigeant de la CGT Léon Jouhaux avait bien insisté sur ce fait :

« Nous ne fournirons aucun prétexte à ceux qui cherchent l’occasion d’une politique de répression. »

La tension était cependant trop forte dans de nombreux secteurs, tels les mines, le bâtiment, la métallurgie, la chimie, les ports, les cheminots.

Ceux-ci cherchèrent particulièrement à pousser les choses, mais on parle toutefois là de bastions historiques prompts à l’agitation, mais très en décalage avec les mentalités du reste du pays, un pays par ailleurs encore largement paysan.

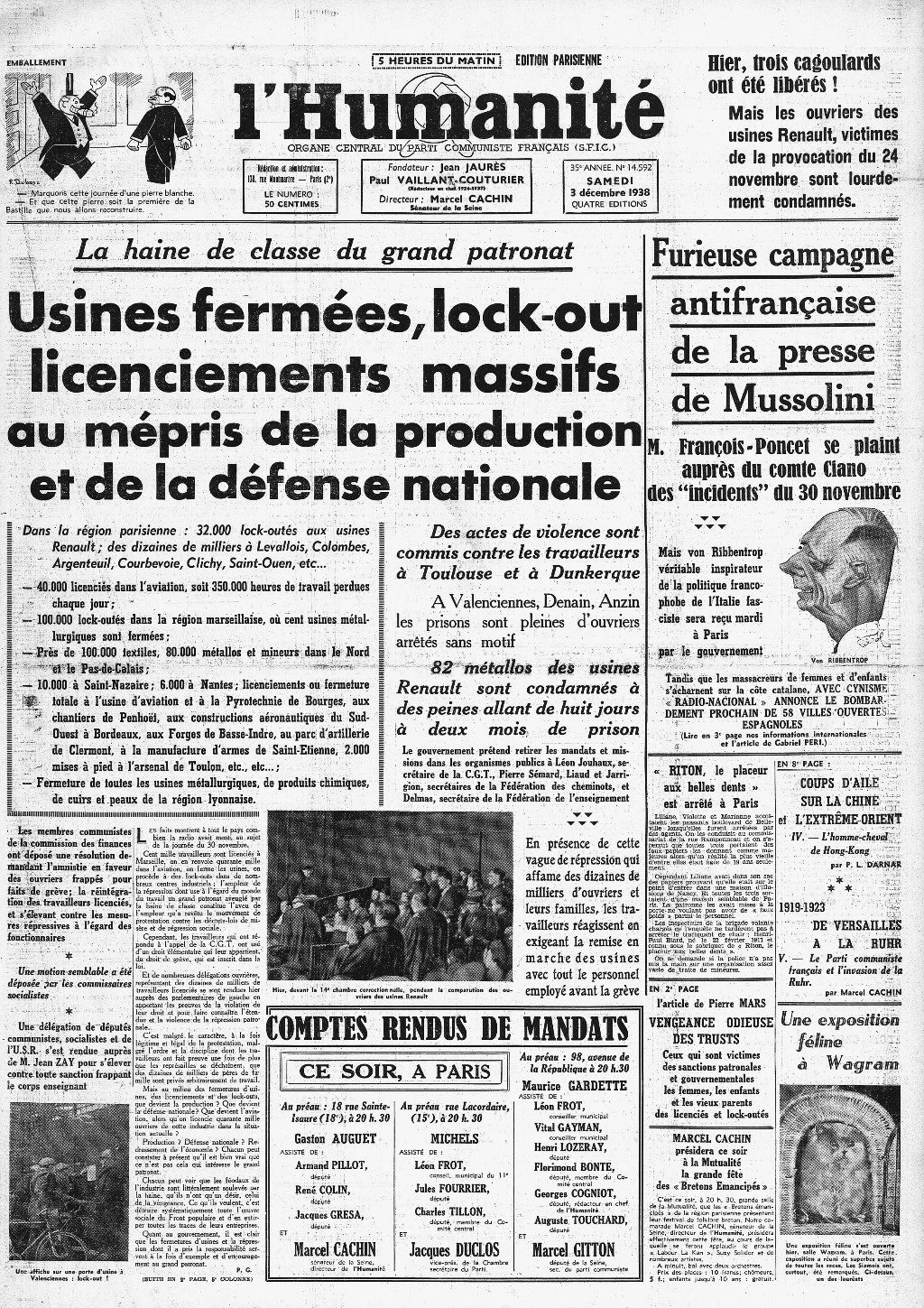

Le résultat est que la grève générale fut un échec, dans un climat souvent électrique.

La police et l’armée (avec des soldats prêts à tirer) avaient été mobilisées à l’échelle du pays, notamment à Paris dans les transports. 10 000 fonctionnaires qui avaient fait grève tout de même furent poursuivis dans la foulée.

Et le patronat employa massivement des ouvriers non-grévistes pour casser le mouvement partout où il existait.

Il y eut notamment 2 000 policiers pour disperser 6 000 personnes venues soutenir les 4 000 grévistes de l’usine des Forges en Lorraine. 6 000 policiers vinrent chasser à coups de gaz lacrymogène massif les 10 000 ouvriers occupant les usines Renault répondant par des jets systématiques de projectiles.

40 usines furent occupées par les ouvriers dans la région de Valenciennes et la police vint les en chasser. Les chemins de fer connurent des réquisitions.

Mais s’il y avait combativité d’un côté, de l’autre la France ne suivit pas. Seule la ville de Clermont-Ferrand connut finalement un climat quasi insurrectionnel, preuve que la grève était allée trop loin ou pas assez.

Le président du Conseil, Édouard Daladier, put donc se féliciter de la situation.

« Les Français savent voir ce qui se passe autour d’eux. Toutes les activités vitales du pays se sont librement exercées.

Dans l’industrie privée elle-même, la cessation du travail n’a été que partielle.

L’ordre n’a pas été sérieusement troublé. J’en avais la certitude. On est toujours compris des Français quand on leur parle de la France. Le monde entier sait déjà que la France vient de triompher de ses incertitudes intérieures.

Le 30 novembre [1938] restera une date historique. Par l’échec total de la grève, elle indique la résolution du pays de coopérer avec confiance à l’effort du gouvernement. »

=>Retour au sommaire du dossier sur

Le Parti Communiste Français

isolé et interdit (1938-1939)