En Colombie, il y a les villes de Bogotá (8 millions d’habitants), Tunja (250 000 habitants), Duitama (130 000 habitants), Sogamoso (130 000 habitants également).

Ces villes ont été formellement fondées par les conquistadors, mais en réalité toutes les quatre existaient déjà, dans le cadre de confédérations mises par en place les Muiscas (appelés également Chibchas).

L’organisation en clans avait été dépassée pour laisser la place aux tribus, qui elles-mêmes s’alliaient.

Ces quatre villes auraient chacune abouti, avec le cours normal des choses, à la mise en place de Cité-État par chaque confédération, avec la pratique de l’esclavage, telles les antiques Babylone, Athènes, Rome, etc.

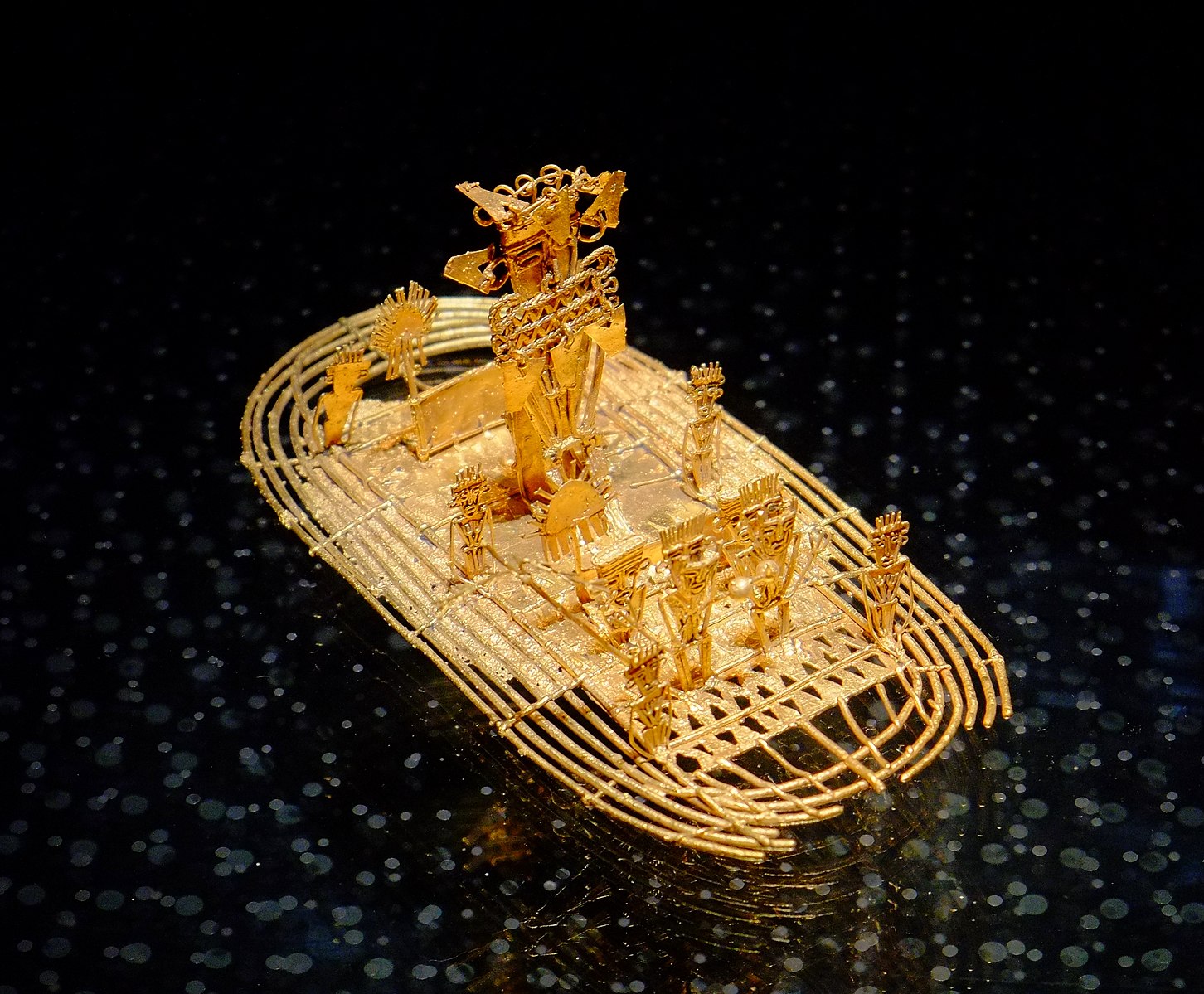

Ces quatre confédérations étaient chapeautées par un zipa, une sorte de chef de guerre, qui à sa nomination pratiquait une cérémonie particulière : il se couvrait de poussière d’or et plongeait dans le lac de Guatavita.

Cela donna naissance à la légende de l’Eldorado et c’est ce qui attira les conquistadors ayant fondé une première base tout au nord du pays, dans les Caraïbes.

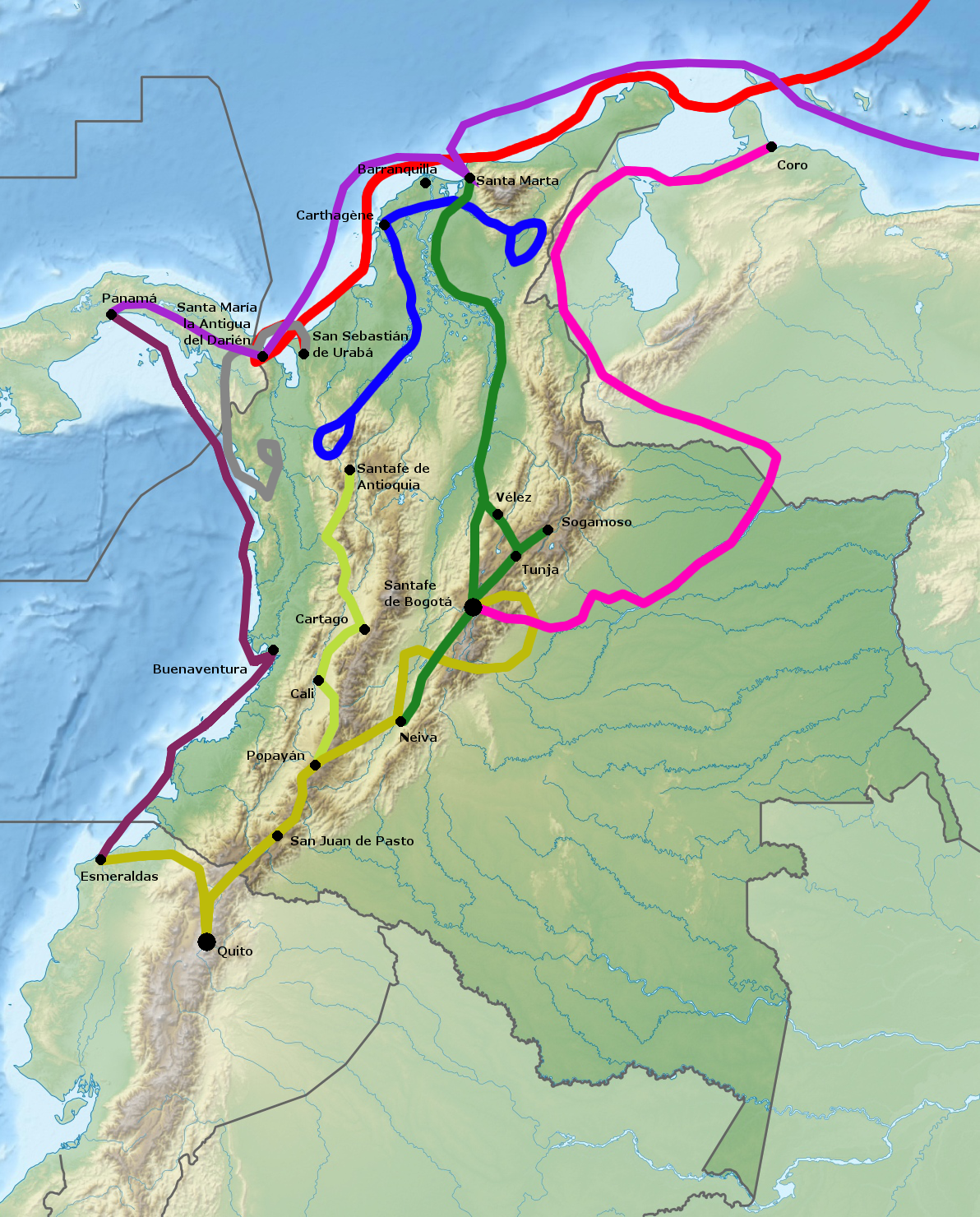

Ils menèrent une expédition en 1536, sous la direction de Gonzalo Jiménez de Quesada, avec 900 hommes (dont seulement 162 survivront).

Les succès militaires et les alliances réalisées permirent leur victoire sur les quatre confédérations, puis d’avancer vers le sud et de triompher des autres confédérations Muisca formant un autre bloc du même type.

La civilisation muisca, peuplée de 300 000 à 2 millions de personnes, s’effondra et ses restes formèrent le noyau dur du processus de la colonisation espagnole.

Celle-ci définit la zone conquise comme le Nuevo Reino de Granada (Nouveau Royaume de Grenade) avec comme centre la Audiencia y Cancillería Real de Santa Fe de Bogotá (Audience et Chancellerie Royale de Santa Fe de Bogotá).

Le document intitulé Epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada (Résumé de la conquête du Nouveau Royaume de Grenade), sans doute écrit en partie par Gonzalo Jiménez de Quesada, retrace tout ce parcours, tout comme un autre ouvrage en partie romancé, El Carnero. Conquista y descubrimiento del Nuevo Reino de Granada de las Indias Occidentales del mar Océano y fundación de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, primera de este Reino donde se fundó la Real Audiencia y Cancillería (Le Bélier. Conquête et découverte du Nouveau Royaume de Grenade des Indes occidentales de la Mer Océane et fondation de la ville de Santa Fe de Bogotá, première ville de ce Royaume où furent établies l’Audience Royale et la Chancellerie).

Les Indiens furent réduits en semi-esclavage, devant servir les conquistadors s’installant comme de grands propriétaires terriens (même si formellement la propriété relève de la monarchie espagnole).

C’est vrai pour les Muiscas, mais également pour tous les autres, historiquement moins avancés encore, principalement les Tierradentro, les Tayronas, les Emberá, les Kuna, les Quimbayas, les Zenús, les Arawaks, les Kalinagos…

avant la conquête coloniale espagnole

Tous furent soumis par la force au Nuevo Reino de Granada, composé désormais de plusieurs régions conquises au fur et à mesure : Santa Marta en 1525, Cartagena de Indias en 1533, Popayán en 1537, Santa Fe de Bogotá en 1538, Tunja en 1539, Antioquia en 1541, Guayana en 1595, Chocó en 1698, ainsi qu’épisodiquement des régions qui relèveront plus tard du Venezuela.

L’évangélisation fut bien entendu systématique et accompagna entièrement la mise en place du nouveau régime, de type féodal avec une dimension esclavagiste.

Mais cette mise en place était, comme on le sait, portée par des conquistadors qui étaient des aventuriers liés à un féodalisme, celui de la monarchie espagnole.

En apparence, tout est nouveau sur le plan de l’économie et des méthodes politiques, mais en réalité, le féodalisme instauré dans le Nuevo Reino de Granada s’intercale fortement avec la réalité préexistante et le matériau humain qui lui est lié.

Autrement dit, les conquistadors se sont appuyés sur les chefs tribaux, sur les caciques, pour manœuvrer les Indiens dans un certain sens.

Or, il est vrai que les Muiscas n’avaient pas atteint le niveau de développement des Incas et des Aztèques et que, donc, le Nuevo Reino de Granada ne saurait être aussi marqué par la civilisation précédente que ne l’ont été le Mexique et le Pérou.

Néanmoins, il l’est forcément plus que l’Argentine où les Mapuches ont été subjugués, repoussés et anéantis ; surtout que la Colombie n’a pas été une forte terre d’immigration au 19e siècle, puisque seulement 60 000 à 100 000 Européens ont alors émigré dans ce pays.

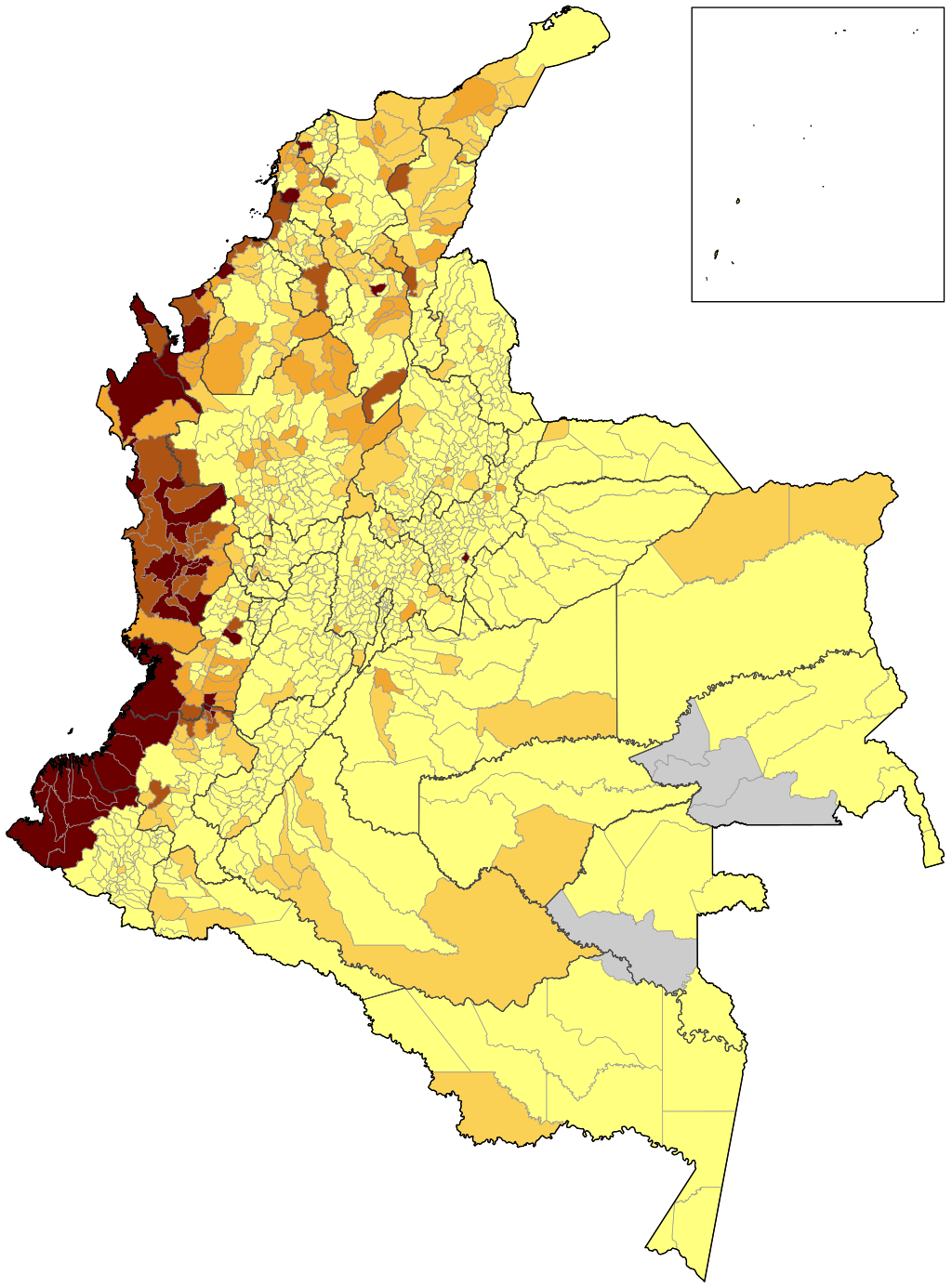

Le métissage est ainsi un élément central de la Colombie, également avec des éléments d’origine africaine ; aujourd’hui encore, 10 % des 53 millions de Colombiens sont des « Afro-Colombiens ».

(72,7% – 100%, 45% – 72,6%, 20,4% – 44,9%,

5,8% – 20,3%, 0% – 5,7%) (wikipedia)

Les Indiens ont été asservis, exploités, mais également intégrés dans un processus de métissage façonnant la réalité colombienne.

Divers aspects ressortent particulièrement, notamment l’ancienne maîtrise par les Muiscas de l’art de la bijouterie avec les métaux précieux, ainsi que l’art du tissage de différents peuples (dont les Wayuu et les Kuna).

Néanmoins, ce qui va devenir la Colombie va voir quelque chose de bien particulier jouer ici.

En effet, on n’a pas Bogotá qui acquière au fur et à mesure une dimension centrale, et sert de catalyseur à une culture provinciale (au sens de la Nouvelle-Grenade comme province coloniale espagnole) relativement unifiée.

La ville essentielle, initialement, c’est Carthagène des Indes, un nom choisi pour la distinguer de Carthagène en Espagne (elle-même fondée par des Carthaginois comme « nouvelle ville », Qart Hadasht en phénicien).

Pourquoi Carthagène des Indes ?

C’est que cette ville se situe sur la mer des Caraïbes, et que son port est donc adéquatement placé avec, pour faire simple, l’Espagne à l’Est, la Vice-royauté du Mexique au Nord, la Vice-royauté du Pérou au sud.

Carthagène des Indes était un point de départ et d’arrivée, mais également une escale essentielle pour les longs trajets depuis ou vers l’Espagne.

Elle fut d’ailleurs 18 fois la cible de violentes attaques, du 16e au 18e siècle, de la part des Britanniques, des Français et bien sûr des pirates, dont la région était le cœur historique.

On a notamment le corsaire britannique Francis Drake qui dévasta Carthagène des Indes en 1586 avec une flotte de 25 navires et 2300 hommes.

On a une réédition britannique en 1741, cette fois dans un but de conquête, avec 27 000 militaires, 22 frégates, 135 embarcations de transport, mais ce fut un désastre.

L’importance historique de Carthagène des Indes est immense. C’était le seul véritable nœud maritime de l’empire colonial espagnol ; c’était le seul port, la seule ville qui était en interconnexion avec toutes les provinces de l’empire.

Rappelons ici que la monarchie espagnole contrôlait étroitement ce que les provinces coloniales avaient le droit de produire et de vendre ; de par son emplacement et sa fonction, seule Carthagène des Indes échappait alors à cela en tant que nœud maritime.

C’est fondamental : si on ne remarque pas cela, on ne peut pas comprendre pourquoi le rêve d’unité « latino-américaine » est né en Colombie.

Le principe d’une Amérique latine « unifiée » est tout simplement le fruit de Carthagène des Indes comme port interconnecté ; c’est le rêve libéral établi sur la réalité d’un port « mondial » en fait encastré dans le féodalisme de la monarchie espagnole.

Ce qui fait que ce ne fut qu’un rêve, c’est que Carthagène des Indes n’était pas la capitale de la Nouvelle-Grenade.

Et au fur et à mesure, la nuance entre cette ville servant de port et Bogotá jouant le rôle de capitale va devenir une différence.

En fait, Carthagène des Indes est tourné vers l’extérieur, en raison du rôle des navires.

Par contre, Bogotá est située loin de la côte, à plus de 600 km de Carthagène des Indes, à 400 km du Pacifique, et sert de carrefour pour les échanges intérieurs à la Nouvelle-Grenade.

Ce rôle s’impose de lui-même de par la fonction de capitale qu’a Bogotá.

Cela implique des institutions gouvernementales, les bureaux des fonctionnaires royaux, des églises importantes, les tribunaux, la reconnaissance royale, la présence de l’élite des Espagnols péninsulaires (c’est-à-dire nés en Espagne).

Les terres autour de Bogotá – la vallée de Cundinamarca et les plaines andines – sont qui plus est très fertiles, et la ville peut se développer en dehors de risques d’attaques.

Il y a donc deux pôles en Nouvelle-Grenade.

On a Carthagène des Indes, dont la fonction est prestigieuse et réelle, mais sa nature en même temps cosmopolite.

On a Bogotá qui sert de centre des rapports féodaux établis par la monarchie, avec un commerce bien plus faible qu’à Carthagène des Indes, mais façonnant tout le territoire.

En 1700, on a donc d’un côté Carthagène des Indes avec autour de 35 000 habitants, et Bogotá avec autour de 55 000 habitants, avec d’autres villes alignées sur elle : Popayán avec autour de 11 000 habitants, Cali avec autour de 6 000, la ville portuaire de Santa Marta avec autour de 11 000, Tunja avec autour de 6 000, Neiva avec autour de 4 000, Pasto avec autour de 6 000, Santa Cruz de Mompox avec autour de 8 000, Barranquilla avec autour de 5 000, Villavicencio avec autour de 2 500, Cúcuta avec autour de 4 500.

Lorsque la monarchie absolue espagnole va s’effondrer devant l’invasion napoléonienne, en 1808, les colonies espagnoles en Amérique se retrouvent livrées à elle-même.

Le rôle de Carthagène des Indes s’effondre, surtout que l’empire britannique organise un blocus afin d’étouffer l’empire de Napoléon.

Cela attribue à Bogotá une nouvelle fonction.

Elle n’était pourtant nullement prête à cela.

Pourquoi ? Parce que si la base était féodale, en pratique il y avait une dimension relevant de l’esclavagisme au sein des institutions espagnoles.

Comme on le sait, les Espagnols péninsulaires disposaient de tous les postes les plus importants ; les criollos, Espagnols nés en Amérique, occupaient le terrain réel de la vie locale, mais étaient soumis aux premiers.

Il faut avoir ici en tête que la monarchie espagnole, suivant une approche féodale, pompait les richesses de l’Amérique latine.

Cela veut dire que les criollos rentraient nécessairement en conflit d’intérêt avec les péninsulaires et leurs exigences.

C’était d’autant plus vrai que plusieurs générations passaient. Un style criollos se développait, toujours plus distinct dans ses nuances des péninsulaires.

À Bogotá, la contradiction entre criollos et péninsulaires s’exprima une première fois de manière très dure en 1715.

Le président gérant la Audiencia y Cancillería Real de Santa Fe de Bogotá fut remis en cause par les criollos, démis de ses fonctions ; même si l’épisode fut finalement sans conséquence initiale, une profonde modification s’ensuivit puisque la Nouvelle-Grenade changea de statut et devint une Vice-royauté.

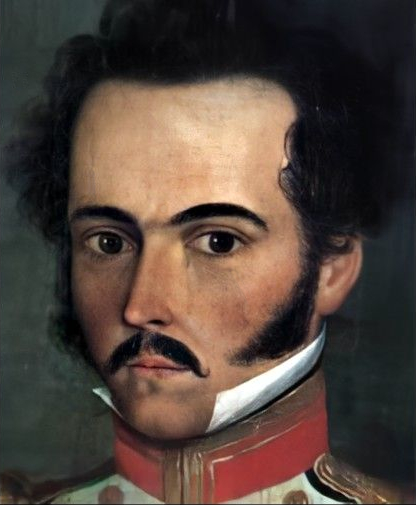

Vice-roi de Grenade de 1761 à 1773

C’était une tendance générale, correspondant au développement de la complexité des affaires ; l’ancien style de gestion par l’intermédiaire de deux entités centralisées, les Vice-royautés du Mexique et du Pérou, correspondait au pillage du vieux féodalisme et avait fait son temps.

Cela voulait dire, par contre, que le pouvoir local renforcé déplaçait la contradiction entre péninsulaires et criollos, en la rendant apparente.

Et la rendre apparente, c’était établir une cible aux yeux du peuple.

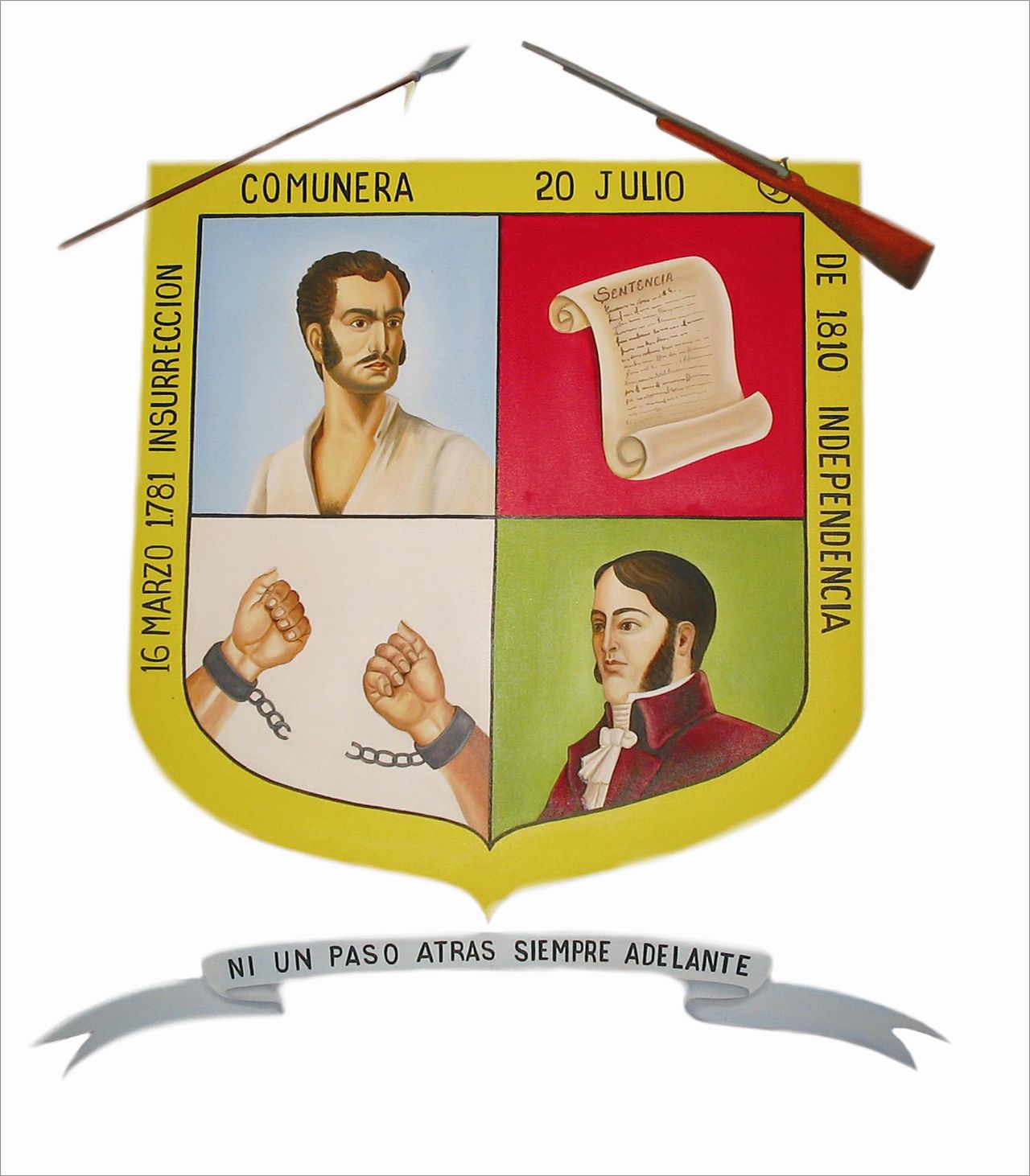

Ce peuple composé de criollos, de métis, d’Indiens parfois, bref de toute une population urbaine à tendance plébéienne, se souleva violemment en Nouvelle-Grenade à la suite des réformes fiscales de la toute fin des années 1770.

Cela donna lieu à une révolte de 15 000 à 20 000 personnes venant chercher la confrontation à Bogotá, profitant d’ailleurs que les troupes avaient été déplacées à Carthagène des Indes en raison de la menace britannique.

La grande majorité des révoltés venaient de régions en périphérie de Bogotá, notamment de la région de Tunja et de celle de Vélez.

Le gouvernement capitula en 1781, mais la monarchie absolue annula tout cela.

Cela provoqua un petit soulèvement l’année d’après, immédiatement écrasé (les trois dirigeants Galán furent pendus, avec exposition publique de leurs têtes, de leurs mains et de leurs pieds ; leurs descendants sont déclarés infâmes, tous leurs biens confisqués et leurs maisons détruites et arrosées de sel).

Au-delà de la révolte en soi, tout cela correspond à l’incapacité pour la monarchie espagnole de parvenir à une gestion sophistiquée des colonies ; les réformes, passant toujours par en haut et consistant plus en des taxes qu’autres choses, ne pouvaient que provoquer l’insatisfaction.

Tel est le contexte au moment où la monarchie espagnole s’effondre devant l’invasion napoléonienne, avec comme conséquence que la Vice-royauté de Nouvelle-Grenade venant d’être formé doit prendre ses décisions toute seules.

Regardons quelle est sa population, en 1778. Elle est de 1,28 million d’habitants.

La part la plus nombreuse revient aux Indiens, qui sont autour de 500 000 personnes, soit 40 % du total.

Juste derrière, on a les métis et les Africains libres, avec 400 000 personnes.

Suivent les blancs, autour de 300 000. Enfin, il y a les esclaves, autour de 70 000.

Maintenant, si on se tourne vers les blancs, tous espagnols en théorie, on peut voir qu’il y avait autour de 10-12 000 Espagnols péninsulaires.

Il est évident que leur légitimité ne tient plus une fois qu’il y a le gel du rapport avec la monarchie absolue, alors en proie à l’invasion napoléonienne, en 1808.

Cela donne naissance à des juntes, qui prennent le pouvoir en lieu et place des Espagnols péninsulaires : à Carthagène des Indes en juin 1810, puis Bogotá, Cali, Pamplona et Socorro en juillet. Suivent Mompox et Chocó en août.

Ces juntes ne proclament pas l’indépendance ; elles assurent le pouvoir en soutenant le roi d’Espagne en prise avec Napoléon. Néanmoins, dans les faits, l’ancienne forme de gestion coloniale est supprimée.

Soucieux également de voir leur intervention être reconnue au plus haut niveau, la Vice-royauté cède la place à la Confédération des Provinces Unies de la Nouvelle-Grenade, avec les régions de Tunja, Pamplona, Antioquia, Carthagène des Indes et Neiva.

Chocó ne rejoint pas la confédération, ni Bogotá qui fonde de son côté l’Estado Libre de Cundinamarca (l’État Libre et Indépendant de Cundinamarca).

Cela aboutit à une guerre entre cet État organisé par Bogotá et la confédération.

Un compromis est cependant trouvé en raison de l’intervention militaire de la monarchie espagnole pour rétablir la Vice-royauté.

Celle-ci est finalement restaurée sur l’ensemble du territoire de la Colombie actuelle, en 1816. La période de cette première tentative d’autonomie, puis d’indépendance, est appelée « Patria boba », c’est-à-dire la « Patrie devenue folle ».

Il n’y avait cependant aucune folie là-dedans.

Le processus ayant donné aux régions un statut autonome a été mécanique, produit par la coupure avec la monarchie espagnole.

Il fallait gérer la situation locale et les Peninsulares étaient considérés comme hors-sol.

La prise de pouvoir a toutefois été une révolution de palais, où l’élite criollos s’est arrogé le commandement, prenant une posture administrative-féodale également.

L’esprit de division et d’égoïsme prévalait nécessairement ; l’absence de perspective était inévitable de par l’absence de contenu significatif en termes de dimension sociale.

Autrement dit, on parle de couches sociales relevant d’un dispositif féodal-colonial, pas encore de classe au sens strict : pour avoir une classe concrètement, il faut se tourner vers l’Espagne féodale et son aristocratie.

La monarchie absolue a d’ailleurs une haute capacité de répression une fois le terrain repris.

Sont ainsi instaurés à Bogotá un Conseil de guerre permanent pour les mises à mort, un Conseil d’épuration, une Commission des saisies.

La répression est cruelle, c’est le « régime de terreur » ; Camilo Torres Tenorio est démembré, ses membres placés aux quatre entrées de la ville et sa tête au bout d’une pique au centre d’une place.

Lorsque Francisco José de Caldas est fusillé, les demandes de grâce en sa faveur, car c’est un savant, valent la réponse suivante du chef de l’intervention espagnole, Pablo Morillo : « L’Espagne n’a pas besoin de savants ! ».

botaniste, ingénieur, journaliste, astronome, avocat, inventeur du hypsomètre (instrument utilisé pour la mesure de l’altitude à partir de l’observation de la température d’ébullition de l’eau)

Cette situation est extrêmement révélatrice. Les régions ayant pris leur autonomie n’ont pas agi dans une logique d’indépendance, mais de débordement du pouvoir en place.

Un tel débordement est inévitable lorsque des forces locales sont subordonnées à un pouvoir dont la légitimité est ailleurs, qui plus est lointaine et même paralysée.

Les criollos n’ont pas mis en place un pouvoir nouveau, mais ont simplement repris les prérogatives de l’ancien pouvoir dirigé par les Espagnols péninsulaires.

Et ils n’ont pas été capables de s’unir, se faisant ainsi écraser en retour par la monarchie espagnole désireuse de reprendre les commandes.

C’est alors que commence le paradoxe colombien.

Si on suit le schéma traditionnel des pays issus de la colonisation espagnole de l’Amérique, on a :

a) Les criollos s’unissent, triomphent des Espagnols, s’affrontent pendant quelques décennies entre libéraux et conservateurs.

b) Un équilibre est finalement trouvé, car les intérêts finissent par converger d’une manière ou d’une autre.

c) Les libéraux représentent, en effet, les marchands et commerçants qui passent en fin de compte dans la dépendance du capitalisme occidental (principalement britannique, puis américain). Une fois installés surtout comme intermédiaires avec les pays capitalistes occidentaux, ils s’assagissent et perdent toute ambition bourgeoise libérale traditionnelle.

d) Les conservateurs, eux, représentent les grands propriétaires terriens. Ils ont plus intérêt à ce que rien ne change, à ce que la religion reste essentielle, etc.

e) L’alliance des capitalistes liés au capitalisme occidental et des grands propriétaires terriens donne le capitalisme bureaucratique. L’équilibre est précaire et souvent l’armée intervient comme arbitre.

f) Cependant, la base sociale ne change jamais fondamentalement : les campagnes restent marquées du sceau de la féodalité, même modernisée, et les grands capitalistes sont un aspect secondaire et utilitaire du capital étranger, d’une manière ou d’une autre.

Or, comme on l’a vu, dans cette partie du monde, les criollos n’ont pas réussi à s’entendre dès le départ pour chasser la monarchie espagnole.

En apparence, cela ne va pas jouer du tout, mais en réalité c’est une catastrophe en deux temps.

Le premier temps, justement mis en avant pour masquer la situation, c’est l’intervention depuis le Venezuela voisin de Simón Bolívar, présenté alors comme « libérateur ».

Dans un second temps, l’incapacité à s’unir à la base même, en tant que criollos, va provoquer une impossible unité relative des libéraux et des conservateurs, des grands capitalistes liés à l’étranger et des grands propriétaires terriens.

Le processus va se dérouler de la manière suivante.

Le processus d’indépendance s’appuie sur deux axes.

D’un côté, il y a des groupes de guérilla dans le pays, sous l’égide de Francisco de Paula Santander, qui montent une résistance contre la monarchie espagnole, de l’autre il y a Simón Bolívar intervenant depuis le Venezuela voisin.

Karl Marx a écrit une longue fiche biographique absolument assassine sur Simón Bolívar, présentant sa nature d’aventurier, d’homme cherchant à se placer et y parvenant.

C’est en lançant le décret de guerre à mort en 1813 que Simón Bolívar est devenu le symbole de la lutte « jusqu’au bout » au sein de criollos oscillant entre la tentation de l’indépendance et le souci de préserver leurs intérêts avant tout.

lancée par Simón Bolívar

La défaite totale face à la monarchie espagnole obligea les criollos de la future Colombie à s’aligner sur Simón Bolívar, au moins jusqu’à la victoire.

Car celui-ci prônait une coordination des régions à un niveau supérieur afin de parvenir à vaincre, ce qui revenait à dépasser le régionalisme en faveur de l’autonomie pour le transformer en projet de plus grande ampleur, à une échelle même continentale.

C’était là avant tout une manœuvre pour ne surtout pas mobiliser les masses indiennes, ni se plier aux métis.

Les criollos de Colombie, incapables de vaincre d’eux-mêmes, et ne voulant pas se tourner vers les Indiens et vers les métis, acceptèrent par conséquent le principe unitaire de Simón Bolívar.

C’était le saut qualitatif nécessaire, car les criollos n’étaient jamais parvenus à mettre en place une armée régulière.

Il fallait bien se plier à une centralisation en ce domaine, ce que proposait justement Simón Bolívar, qu’il serait bien temps de mettre de côté une fois le succès obtenu.

Tout cela est possible, bien sûr, parce qu’en pratique, les guerres d’indépendance des pays latino-américains concerneront très peu d’hommes en armes.

La « campaña Libertadora de la Nueva Granada », ce fut l’affrontement de seulement 10 000 hommes environ dans chaque camp !

C’est pourquoi ont joué un rôle décisif des officiers anglais, français, allemands et polonais, ainsi que les plus de 5000 hommes de la légion britannique, alors que le Royaume-Uni soutenait justement les forces anti-espagnoles, au moins indirectement.

Une fois la victoire acquise, Simón Bolívar mit en place une República de Colombia en 1821, englobant la Nouvelle-Grenade, mais également les autres territoires qui lui étaient reliés à l’époque de la monarchie absolue, notamment la région de Quito (le futur Équateur) et de Caracas (le futur Venezuela).

Simón Bolívar en est alors le Président et Francisco de Paula Santander le Vice-Président.

Ce projet fictif, fondé sur les nécessités militaires face à la monarchie espagnole, s’effondra quasi immédiatement, après avoir auparavant mené la guerre au Pérou.

On a en toile de fond l’affrontement entre le centralisme de Simón Bolívar et le fédéralisme de Francisco de Paula Santander (« je n’ai pas lutté quatorze ans contre Ferdinand VII pour avoir aujourd’hui un roi appelé Simón Ier »).

Simón Bolívar meurt en 1830, quelques mois après la República de Colombia procède à sa dissolution, et naît alors en 1831 la República de la Nueva Granada avec comme premier président Francisco de Paula Santander.

Celui-ci meurt en 1837 et en 1839 le pays implose.

Dans douze régions sur vingt, le chef local se proclame « supremo » et proclame l’indépendance ; dans quatre autres commencent des troubles.

Le pouvoir central basé à Bogotá parvint à vaincre la rébellion en 1842, mais en 1851 c’est la guerre civile, cette fois car les grands propriétaires terriens s’opposent aux mesures des libéraux, telle la liberté de presse, l’abolition de l’esclavage, la fin de la prison pour endettement, la mise en place de jurys aux procès, l’expulsion des Jésuites.

Les libéraux l’emportèrent et mirent en place une nouvelle constitution en 1853, avant que la guerre civile ne reprenne en 1854, en raison d’un coup d’État militaire qui échoue au prix de 4 000 morts.

Le pays devient alors la Confederación Granadina en 1858, avec un fédéralisme accentué, provoquant de nouveau une guerre civile de 1860 à 1862, où les conservateurs doivent encore plus reculer.

Le pays devient les Estados Unidos de Nueva Granada (États-Unis de Nouvelle Grenade) en 1863, nom changeant la même année pour devenir Estados Unidos de Colombia (États-Unis de Colombie).

S’ensuit une nouvelle guerre civile en 1876-1877, les conservateurs refusant de reconnaître le président libéral nommé par le congrès en raison de l’égalité des voix aux élections.

Les conservateurs reviennent cependant sur le devant de la scène et les régions libérales refusant l’alternative « Regeneración o Catástrofe » (la Régénération ou la Catastrophe), ce qui provoque de nouveau une guerre civile, emportée par les conservateurs.

Comme d’usage en Amérique latine une fois qu’un cap est passé dans l’affrontement entre libéraux et conservateurs, la faction modérée des premiers rejoint les seconds, ce qui donne la Constitution de 1886, davantage centraliste.

C’est précisément là que commencent les problèmes de la Colombie. Une fois mise en place une telle constitution, il y aurait dû y avoir une certaine stabilité, même si marquée par de nombreuses crises du type coup d’État.

Et, dans les faits, cette constitution va rester en place, jusqu’en 1991.

Il va pourtant se produire un désastre : la continuation de la guerre civile entre libéraux et conservateurs.

En 1899-1902, c’est la « guerre des mille jours », qui fait entre 100 000 et 150 000 morts.

La partie la plus avancée des libéraux réfuta, en effet, la constitution ; elle échoua cependant dans sa rébellion et accepta de capituler.

Le traité de paix définitif est alors signé le 21 novembre 1902… à bord du cuirassé américain USS Wisconsin, amarré dans la baie de Panama.

L’année d’après, le Panama proclamera son « indépendance », en fait sa séparation sous l’égide des États-Unis.

La Colombie avait payé très cher le manque de base réelle à la Constitution de 1886. Et la preuve que tout provient de là, l’affrontement renaît par la suite.

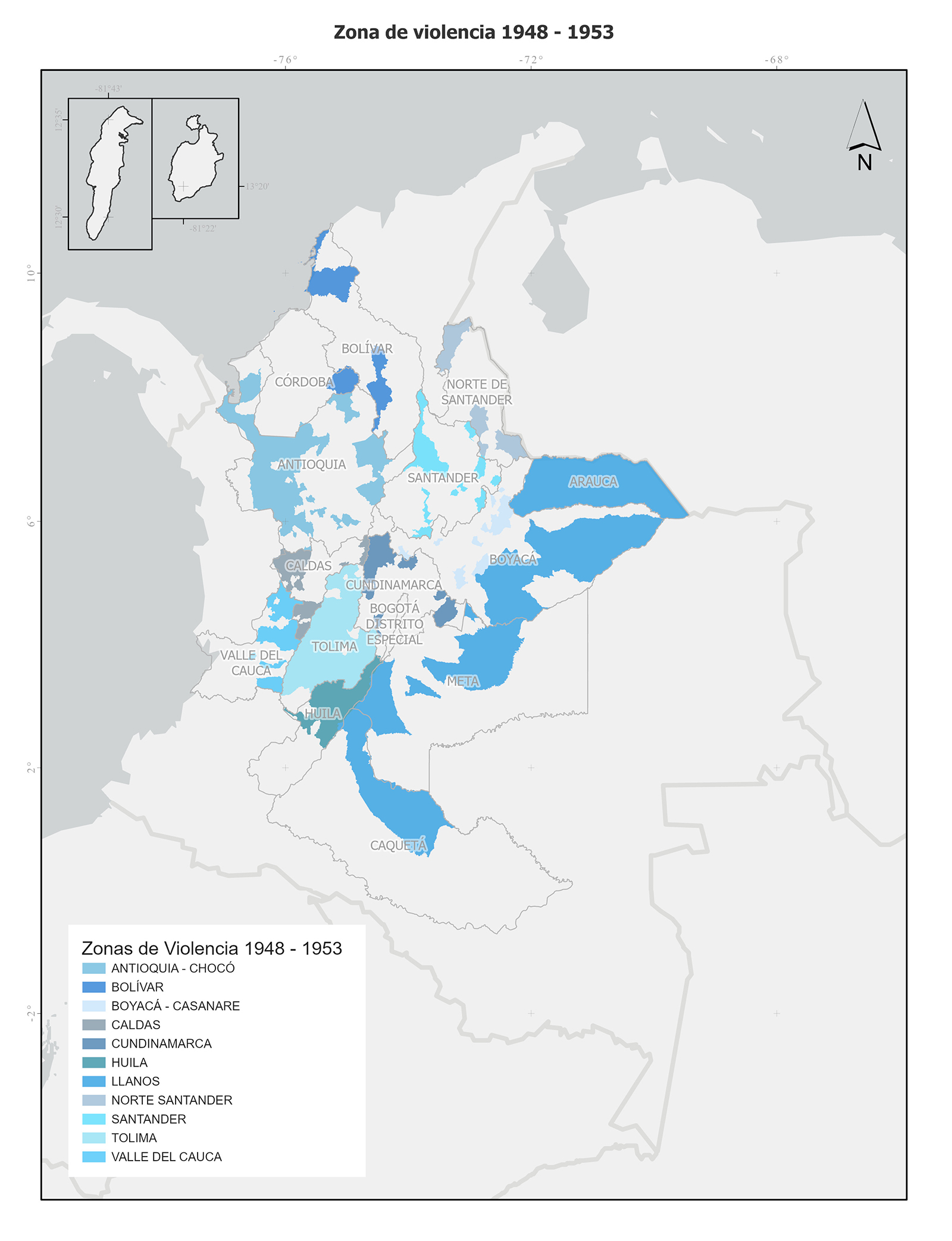

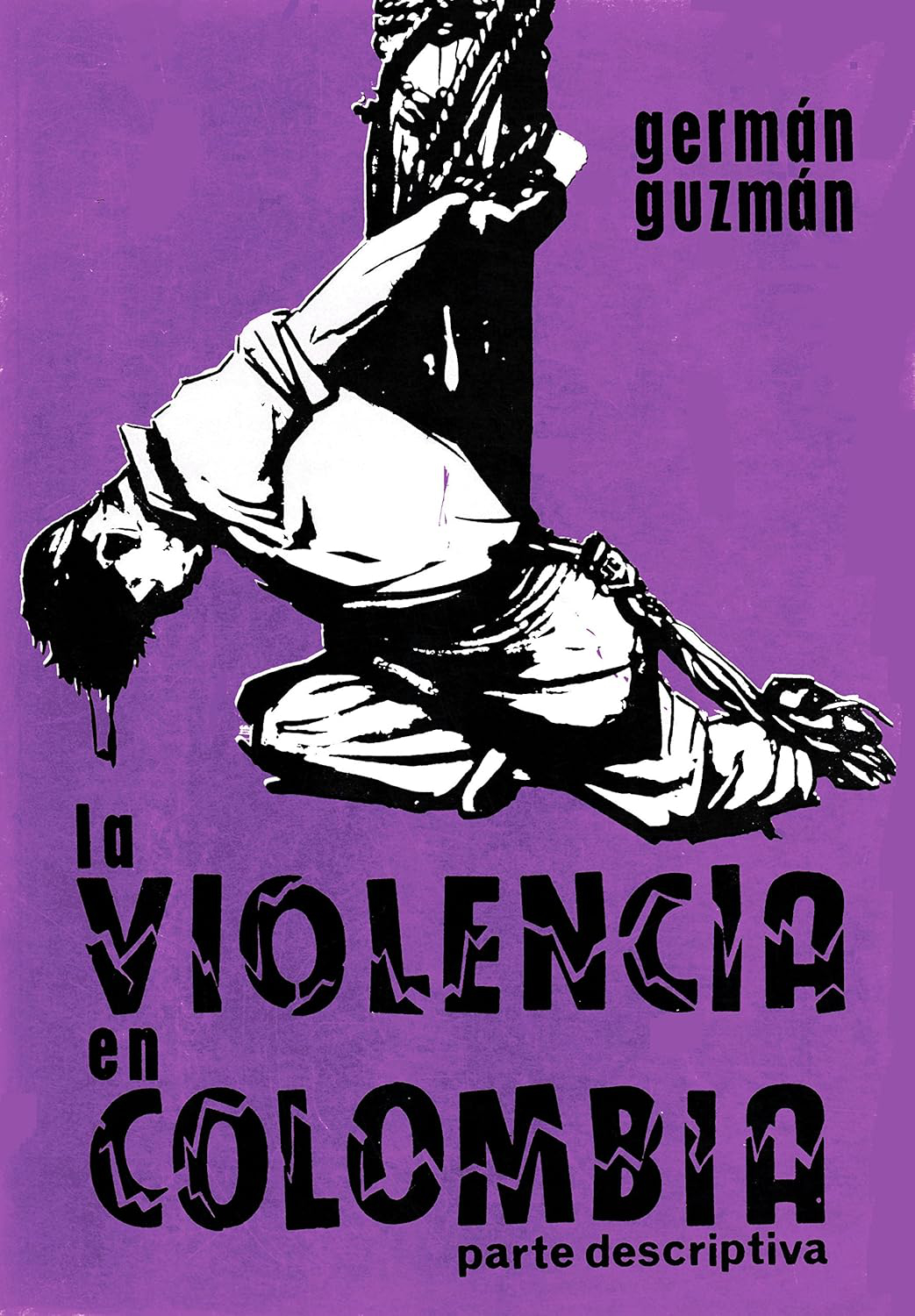

Le conflit est alors terrible et s’étale de 1948 à 1953 ; il provoque la mort de près de 300 000 personnes sur une population estimée à 15 millions d’habitants.

Le contexte terrible donne naissance en 1964 à des milices d’auto-défense dans les campagnes, qui vont donner naissance aux FARC-EP : Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple).

La même année apparaît l’Ejército de Liberación Nacional (Armée de Libération Nationale), qui fusionne en 1987 avec le Movimiento de Integración Revolucionaria – Patria Libre pour devenir la Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional, « camilista » étant une référence au prêtre Camilo Torres Restrepo décédé dans ses rangs en 1966.

Le Partido Comunista de Colombia – Marxista-Leninista apparaît en 1965, présent surtout dans les régions d’Antioquia, de Bolívar, de Córdoba et de Sucre. Il se revendique de Mao Zedong et met en place en 1967 l’Ejército Popular de Liberación (Armée Populaire de Libération).

Son dirigeant, Pedro Vásquez Rendón, meurt cependant dans un affrontement en 1968 ; le Parti deviendra ensuite « pro-albanais », rejetant le maoïsme, et sa guérilla (composée alors de 2200 personnes) capitulera en 1991.

En 1974 naît la guérilla du Movimiento 19 de Abril (M19, Mouvement du 19 avril), qui capitulera en 1990.

Cette menace paysanne armée (du point de vue des grands propriétaires terriens) va aboutir à la mise en place des Autodefensas Unidas de Colombia(Autodéfenses unies de Colombie), une structure terroriste anti-populaire parallèle à l’armée.

Les affrontements, qui vont durer plusieurs décennies, provoqueront la mort de 450 000 personnes, la disparition de plus de 120 000 personnes et le déplacement de 7,7 millions de personnes.

Les guérillas, se revendiquant de Che Guevara, de Simón Bolívar, de Cuba, capituleront les unes après les autres, ou se diviseront en de multiples factions, certaines restant actives.

Maintenant, essayons de comprendre ce qui s’est réellement passé.

Car il est évident qu’il est trop simple de se dire qu’il existerait un affrontement entre libéraux et conservateurs qui a mal tourné, par hasard, en Colombie.

La première chose à faire, c’est de se tourner vers les villes.

Comme on le sait, les villes sont l’expression d’une certaine accumulation historique.

Il y a le château du noble et les villageois autour, certains villageois font de l’artisanat et vendent leurs produits sur un marché près de l’église locale ; cela donne un bourg.

L’agrandissement du bourg donne la ville.

Lors de la colonisation espagnole, cela ne s’est pas passé ainsi, puisque les villes sont nées comme base opérative pour la colonisation espagnole.

Il y a d’abord la ville comme centres militaires et administratifs et ensuite l’asservissement féodal de la région.

Cet asservissement, par contre, est mis en place au fur et à mesure ; on n’est pas dans le schéma musulman où les villes sont nées de campements militaires prenant le contrôle d’une agriculture préexistante.

Portons maintenant notre regard sur les principales villes, c’est-à-dire les plus peuplées ; prenons les quinze premières afin d’être certain de la démarche.

| Ville | Population | Région |

| Bogotá | 8,2 millions | Bogotá |

| Medellín | 2,6 millions | Antioquia |

| Cali | 2,5 millions | Valle del Cauca |

| Barranquilla | 1,2 millions | Atlántico |

| Carthagena | 1 million | Bolívar |

| Cúcuta | 750 000 | Norte de Santander |

| Bucaramanga | 650 000 | Santander |

| Pereira | 500 000 | Risaralda |

| Santa Marta | 500 000 | Magdalena |

| Manizales | 450 000 | Caldas |

| Ibagué | 450 000 | Tolima |

| Neiva | 400 000 | Huila |

| Montería | 400 000 | Córdoba |

| Valledupar | 350 000 | Cesar |

| Pasto | 350 000 | Nariño |

Que constate-t-on ? Que toutes ces villes sont dans des régions différentes. Elles sont éparpillées dans le pays.

Portons notre regard sur les distances entre elles, disons pour un trajet en voiture. Barranquilla est à 1483 km de Pasto. Montería est à 776 km d’Ibagué. Bogotá est à 417 km de Medellin. Valledupar est à 693 km de Pereira. Carthagena est à 712 km de Cúcuta.

Ce sont des distances très importantes. En fait, en superficie, la Colombie c’est… plus de deux fois la France, et plus de 37 fois la Belgique.

Toutefois, il y a 53 millions d’habitants, soit 0,79 fois la population de la France, et seulement 4,5 fois celle de la Belgique. C’est un pays où l’espace est une caractéristique essentielle.

C’est l’aspect principal de la question colombienne.

Maintenant, si on dit que le réseau routier reste rudimentaire, qu’il n’y a pratiquement pas de transport ferroviaire de passagers… on comprend que la Colombie fait face à un phénomène marqué : la provincialisation.

C’est lié à l’espace comme caractéristique essentielle.

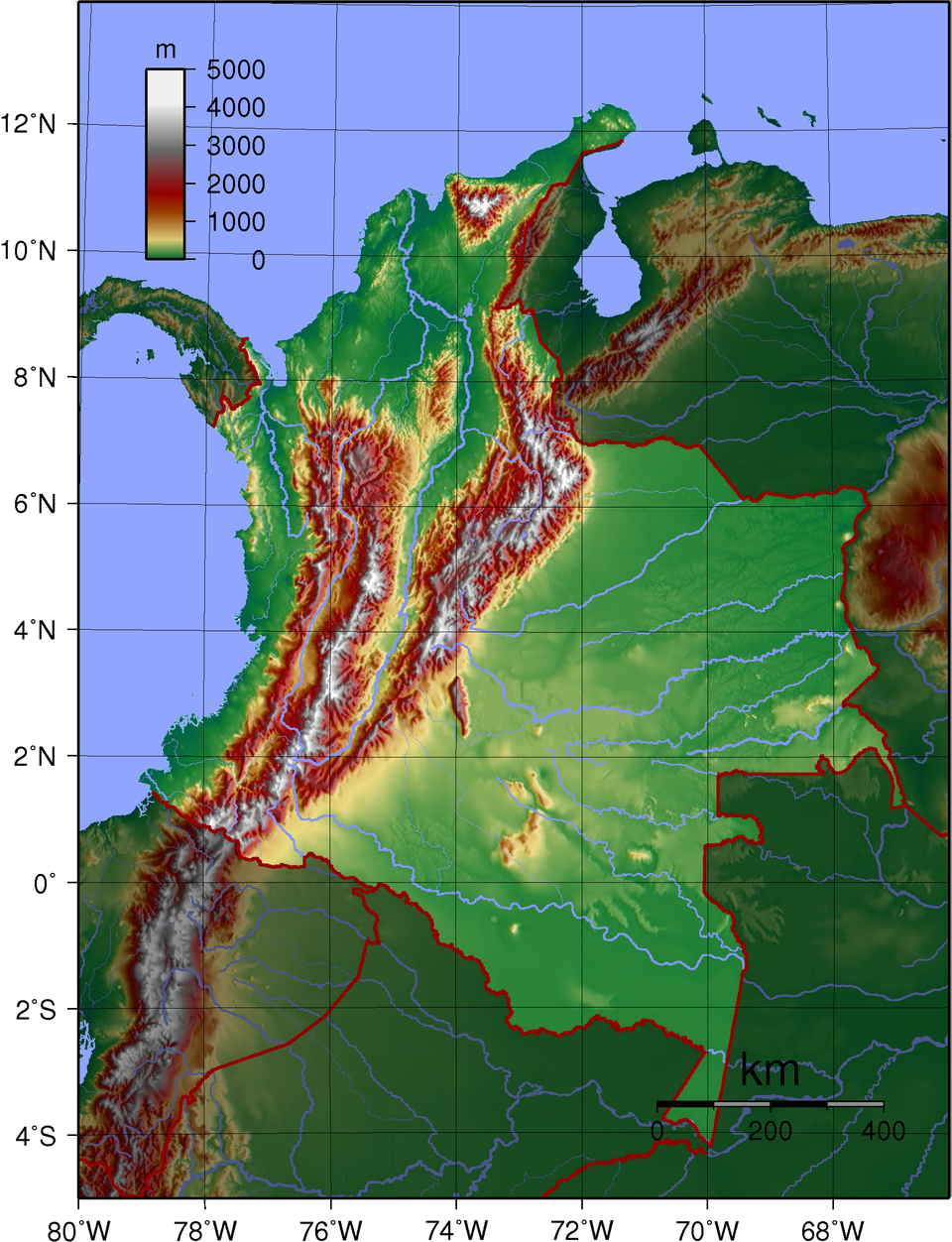

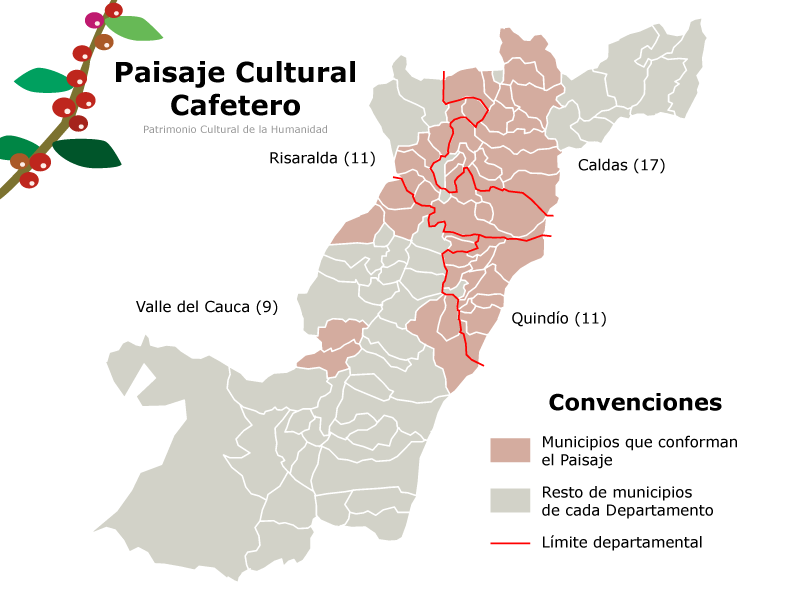

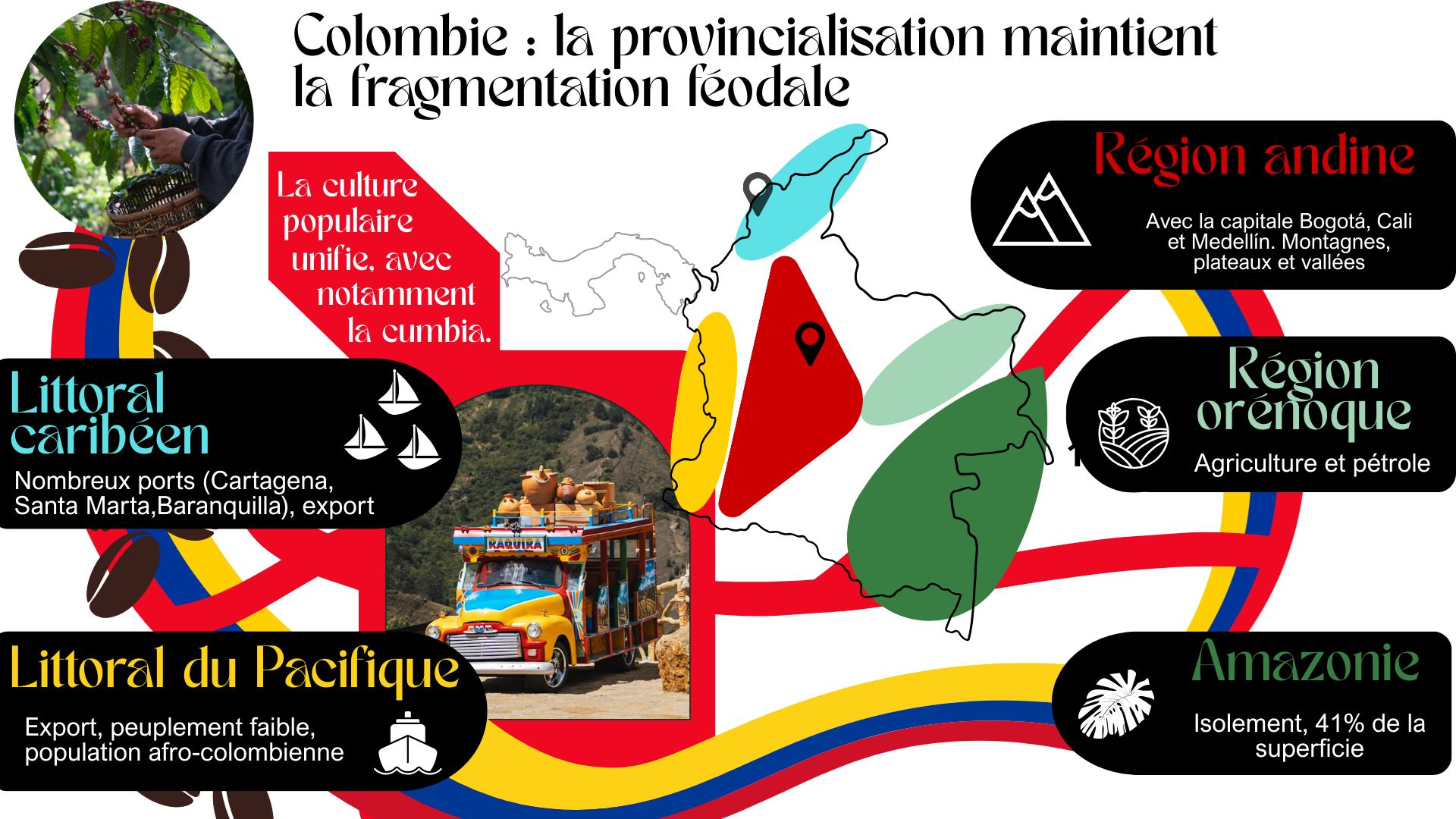

Il existe en Colombie cinq zones régionales bien déterminées, avec des caractéristiques suffisamment propres en soi pour façonner de manière profondément différente.

On a ainsi la région andine, la région caribéenne, la région pacifique, la région orénoque, la région amazonienne.

La région andine, c’est celle des villes de Cali, de Medellín et de Bogotá, avec chacune relevant d’une des trois cordillères (c’est-à-dire d’une chaîne de montagnes, Bogotá étant sur celle la plus dans les terres).

C’est la plus peuplée et la plus développée, c’est celle qui a le plus d’interactions avec les autres régions.

La région caribéenne est particulièrement tournée vers l’exportation ; on y trouve les ports de Cartagena, de Barranquilla et de Santa Marta. On l’aura compris, cette région relève de la mer des Caraïbes.

La région pacifique est, quant à elle, tournée vers le Pacifique ; elle aussi est particulièrement tournée vers l’exportation. C’est en fait une bande côtière faisant toute la partie occidentale de la Colombie.

De manière notable, c’est une région très peu peuplée, avec un million de personnes, à 90 % afro-colombiennes.

La région orénoque est composée de plaines et est largement axée sur l’agriculture (élevage, riz, soja) et l’exploitation pétrolière ; la région amazonienne est quant à elle relativement isolée tout en faisant 41 % de la superficie nationale.

Il n’est pas nécessaire d’aller très loin pour voir que les nuances sont significatives : une région est ancrée dans l’Amazone, tandis que deux autres sont liées à deux parties différentes de l’océan. Une région est constituée de plaines, l’autre est dans les Andes.

Même au début du 21e siècle, de telles disparités jouent un rôle énorme, alors on se doute que c’est massivement le cas depuis la mise en place de la Nouvelle-Grenade.

Maintenant, justement, si on remontre dans le temps, on se rappelle que les criollos n’étaient pas parvenus à s’unir pour vaincre les Espagnols ; ils n’avaient pas réussi à mettre en place une mobilisation suffisamment grande pour instaurer un pouvoir suffisamment légitime pour disposer d’une armée régulière.

Il avait fallu l’aide extérieure de Simón Bolívar, avec sa logique de centralisation et son appel à la guerre à mort, pour pousser les choses suffisamment loin.

Mais Simón Bolívar n’a été qu’un outil, d’où sa mythification. Sa fonction a été historique, c’est pour ça qu’il est tellement employé comme marqueur. Cependant, substantiellement, il n’a pas modifié la réalité ; il n’a été qu’un support à l’instauration du pouvoir des criollos.

La question spatiale est restée.

Et, après l’indépendance, la Colombie est retombée dans son travers initial : l’insuffisance de l’unification économico-territoriale, et cela car Carthagène des Indes était trop à l’écart du reste, et surtout de Bogotá.

En comparaison, Buenos Aires en Argentine a combiné les rôles de Carthagène des Indes et de Bogotá.

Si on prend cela en compte, alors le conflit entre libéraux et conservateurs n’est pas un réel conflit entre ces deux tendances : c’est le masque de toute une grille d’affrontements fondée sur les intérêts régionaux.

Les libéraux et les conservateurs forment les prétextes pour les batailles pour le rapport de force – en fait, on n’a pas dépassé la situation initiale lorsque les criollos s’opposaient à la monarchie absolue en voie d’effondrement en raison de l’invasion napoléonienne.

Et, il faut absolument le souligner, quand on parle d’intérêts régionaux, on ne parle pas seulement des intérêts des régions, mais également à l’intérieur de ceux-ci.

C’est ce que révèle la période de La Violencia, qui a duré de 1948 à environ 1958, faisant 200 000 à 300 000 morts, et qui commence avec l’assassinat du chef de file des libéraux, Jorge Eliécer Gaitán.

Celui-ci avait notamment organisé, le 7 février 1948, une manifestation de 200 000 personnes silencieuses, habillées de noir, pour protester contre la terrible violence pratiquée par les conservateurs.

Son assassinat en avril de la même année provoqua de violentes émeutes anti-gouvernementales et anti-Église catholique à Bogotá, un épisode appelé le Bogotazo, terme unissant Bogotá et le suffixe -azo indiquant une augmentation violente.

S’ensuivit une guerre civile, apparemment entre cachiporros et godos, c’est-à-dire entre libéraux et conservateurs.

Cependant, c’est là un raccourci.

Dans la pratique, les différences programmatiques entre libéraux et conservateurs étaient faibles et incompréhensibles pour la grande masse des gens.

L’identification aux libéraux et aux conservateurs a relevé de motivations extrêmement diverses : familial, clanique, liaison aux grands propriétaires terriens, liaison à l’Église, possibilités de profiter des terres du voisin, appât du gain, querelles, vendettas, goût de l’aventure, banditisme, instauration d’une tyrannie locale, etc.

Cela a consisté en une sorte de fuite en avant dans l’ultra-violence, avec un fanatisme dans la brutalité la plus sordide, un véritable goût pour le crime.

Les événements ont été d’une cruauté terrible, avec des tortures, des mutilations extrêmement nombreuses, des femmes enceintes éventrées, des meurtres de masse, des viols, etc.

L’affrontement entre libéraux et conservateurs a été dans les faits un déchaînement de violence féodale.

C’était l’occasion d’agir pour des hommes armes, afin de s’accaparer des choses, du pouvoir, des terres, etc.

C’est un équivalent moderne du moyen-âge européen, appliqué au sein d’un même pays, dans toutes les strates et à tous les niveaux. C’est l’instauration d’un rapport de force.

Il n’est pas bien difficile de deviner que les cartels de la drogue ne sont que le produit d’une telle réalité.

C’est bien connu en Colombie, où le thème du « bandolerismo », la généralisation des bandits (les « bandoleros ») ayant plus ou moins une cause durant La Violencia, a été étudié.

Ces bandits ont alors pullulé et agissaient comme hommes de main, agents secrets, assassins, etc., avec des exactions les plus sordides.

On a par exemple du côté conservateur les Pájaros de León María Lozano, les Chulavitas de Alcides García et d’Enrique Figueroa, Efraín González Téllez qui régnait sur un territoire dénommé « Imperio de la Violencia ».

Chez les libéraux, on a l’ex-guérillero Jacinto Cruz Usma devenu bandit, responsable d’au moins 120 homicides aggravés, 270 enlèvements, 300 viols de femmes d’âges différents, 150 cas de blessures corporelles, 147 crimes d’extorsion et de chantage et 107 vols.

On a pareillement Teófilo Rojas Varón, responsable de 592 assassinats, le tueur en série et violeur José William Aranguren, etc.

Toute cette orgie de violence n’a pas relevé d’une explosion, d’une action vers l’extérieur des conservateurs contre les libéraux ; c’est en fait l’implosion d’une société dont l’État n’a pas réussi à se constituer sur une base suffisamment unifiée, en raison des forces centrifuges.

Confondre l’implosion avec l’explosion est source d’une gigantesque erreur.

La publication par German Guzman Campos, un membre du clergé, de l’ouvrage La violencia en Colombia en juillet 1962, a ainsi provoqué un scandale monumental, de par la plaie ouverte que c’était encore pour la Colombie.

Néanmoins, la position de l’auteur s’appuie sur l’interprétation suivante :

– les conservateurs ont commencé à faire déborder la répression de manière violente ;

– les libéraux ont dû réagir par l’auto-défense ;

– l’engrenage a été fatal.

Cette position est erronée, car elle s’imagine qu’il y a une « cause » et une conséquence, alors qu’en réalité la contradiction est interne au parcours national colombien.

On remarquera justement ici que les guérillas – ELN directement, mais en fait également les FARC-EP, etc. – sont historiquement en Colombie un produit de l’aile la plus militarisée des libéraux, ou de forces s’y alignant, dans une perspective de « défense » populaire face aux menées ultra-violentes qui viendraient des conservateurs.

Cette défense populaire avait été déclenchée au tout début des années 1960, par le Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, l’Ejército Revolucionario de Colombia, le Frente Unido de Acción Revolucionaria, le Territorio Vásquez, qui disparurent cependant assez vite en raison de la répression.

Le « Parti Communiste de Colombie », laquais du social-impérialisme soviétique, a ici joué un rôle particulièrement néfaste en contribuant bien entendu à cette tendance réformiste armée, l’idée soviétique étant bien sûr de parvenir à l’établissement d’une faction bourgeoise bureaucratique qui soit à son service.

Ce plan a échoué et cela n’a rien donné, avec inévitablement, la réintégration des multiples guérillas dans le régime, à moyen terme.

Mais il a renforcé l’idée qu’il y aurait une bourgeoisie trop faible et qu’il faudrait faire la révolution à sa place, à travers un simple programme de réforme agraire et de démocratisation libérale.

Cette illusion aligne en fait les révolutionnaires sur les libéraux, elle a poussé la base historique de ces structures armées à être une expression libérale allant pour ainsi dire jusqu’au bout (en fait exactement dans un même processus qu’à Cuba).

Pour cette raison, toute cette rébellion armée, et également indéniablement populaire, n’a jamais dépassé la revendication de la réforme agraire ; l’absence de programme a été masquée par un patriotisme symbolique permanent et l’emploi systématique de la figure de Simón Bolívar consiste en un mythe mobilisateur.

Mais en rien cela ne répondait au problème historique de la Colombie : l’hyper-fragmentation, et ce depuis le départ ; pire encore, la démarche même de ces initiatives, dans leur matrice même, s’insérait dans l’hyper-fragmentation.

D’où leur incapacité à passer un cap idéologique, à dépasser le réformisme armé, à mettre en place une unification historique formulant une proposition historique concrète.

On remarquera qu’il s’est passé la même chose en Italie, où les Brigades Rouges se sont organisées en colonnes séparées, qui elles-mêmes prendront une autonomie toujours plus grande, parallèlement à l’éclosion d’une centaine de structures armées indépendantes.

Au-delà de la démarche révolutionnaire, cela correspondait strictement à la fragmentation de l’Italie, et donc cela ne pouvait qu’échouer face à un État qui, au moins, assumait la dimension centrale.

Il est d’ailleurs notable qu’en Colombie, les cartels de la drogue, très précisément nés dans les affrontements inter-régionaux et intra-régionaux, ne sont jamais parvenus à un saut qualitatif d’ampleur nationale.

Initialement, s’ils parviennent à devenir de véritables structures organisées à la fois commercialement et militairement, c’est par le cadre d’affrontements internes généralisés et locaux.

C’est là le socle pour l’émergence des cartels de Medellín, de Cali, du Nord del Valle, del Golgo, des Rastrojos…

Mais c’est aussi le socle de leur échec. Parce que ce qui fait naître les cartels – l’hyper-fragmentation – leur ôte en même temps la possibilité de dépasser un certain stade de développement.

On est ici au cœur du problème, qui se pose de la manière suivante. Le pays existe, il y a une administration, une armée, un État.

Mais tout cela a été construit par en haut, puisque les Espagnols nés en Amérique (les « criollos ») ont simplement chassé les Espagnols péninsulaires, c’est-à-dire nés en métropole.

Ces derniers contrôlaient tout administrativement et militairement ; la défaite de la monarchie espagnole face à Napoléon en 1808 leur a cependant ôté toute légitimité.

Inversement, les élites criollos étaient de grands propriétaires terriens, dont la richesse se fondait que l’encomienda : on remettait des Indiens qu’on devait christianiser et édifier, bien qu’en réalité on les utilisait comme main d’œuvre semi-esclavagisée.

L’État colonial employait également les Indiens, au nom de la « mita » ou du « repartimiento », pour le travail dans les mines, les chantiers, etc.

Les élites criollos étaient également solidement installées dans le commerce, là encore dans le prolongement de la réalité féodale du pays.

Le « capitalisme » n’est pas né par en bas, comme fruit de l’artisanat se développant et amenant l’éclosion des commerçants et des marchands. Ce capitalisme est né par en haut, comme prolongement d’une réalité profondément féodale.

Certains, de manière profondément erronée, considèrent qu’au début du 21e siècle, il n’y aurait plus de féodalisme en Colombie, seulement des « vestiges ».

C’est là totalement rater que même si désormais il existe une forme salariale et des échanges de nature capitaliste, la base même de ce capitalisme est bureaucratique.

Il faut bien saisir le processus qui a donné naissance à une telle erreur de compréhension de la nature de la Colombie.

Le raisonnement est alors le suivant.

Comme 1 % de propriétaires possèdent plus de 80 % des terres, cela implique que la paysannerie a été dépossédée, qu’il s’agit donc de travailleurs agricoles. Il y a donc un salaire et, même s’il est misérable, alors on est dans le capitalisme.

Cela se vérifierait également par l’urbanisation du pays.

Aujourd’hui, la Colombie a 53 millions d’habitants, dont seulement une petite partie habite dans des villages (7%) et une partie un peu plus grande, mais toujours restreinte, habite dans des zones de faible densité rurale (16%).

La question de la féodalité aurait donc été réglée d’elle-même.

Cependant, c’est là ne pas comprendre la dialectique du semi-féodalisme et du semi-colonialisme.

Un pays semi-féodal semi-colonial n’est pas un pays dont l’agriculture est médiévale et dont les villes sont dirigées par des bourgeois ultra-modernes vendus à l’impérialisme.

Cela pouvait être vrai auparavant, encore était-ce une caricature.

En réalité, le semi-colonialisme modernise le semi-féodalisme, et le semi-féodalisme appuie la dimension monopolistique du semi-colonialisme. C’est ce qui forme le capitalisme bureaucratique.

Que voit-on, justement ? Que 60 % des travailleurs ont un travail dit « au noir ».

On est dans le capitalisme, mais avec une dimension féodale, puisqu’une partie du travail n’est pas reconnue légalement et relève d’une rente prélevée sur une base autoritaire.

Chez les travailleurs légaux, 30 % sont des travailleurs indépendants, 15 % des prestataires de service.

Le travail au noir est une extension de la réalité féodale, tout comme le fait d’employer des gens sans leur donner un autre contrat qu’à la tâche.

On enlève tout le filet social qui existe normalement dans le capitalisme, et qui permet l’existence des travailleurs comme fournisseurs d’une force de travail employé par le capital.

Au lieu de les exploiter de manière intensifiée dans le capitalisme, on les opprime de manière féodale pour les forcer à travailler de telle ou telle manière – ce qui consiste en une rente, pas du tout en une exploitation capitaliste normale.

Les travailleurs sont, concrètement, volés comme un camion-citerne voit son essence volée par des criminels s’appropriant une rente.

Il pourrait très bien ne plus y avoir d’agriculture du tout que cela ne changerait rien à la dimension féodale de ce capitalisme bureaucratique employant les travailleurs de cette manière.

Le Qatar ne produit pratiquement rien de sa propre nourriture ; on se doute bien pourtant que les contrats de travail de l’écrasante majorité des travailleurs de ce pays relèvent d’une dimension féodale.

Ils sont d’ailleurs non-Qataris et ostracisés ; on est dans un système de caste… mais modernisé ; c’est le capitalisme bureaucratique.

Sans vouloir d’ailleurs en rien attenter à l’honneur des peuples d’Amérique latine, l’ultra-violence des rapports intra-familiaux est sinistre et reflète cette base féodale dans les comportements.

Le patriarcat généralisé et le féminisme « sexy » l’acceptant tacitement sont des gigantesques obstacles à l’expression de la démocratie en Amérique latine.

Il est ainsi fondamentalement erroné de penser que, comme il y a un développement des forces productives en Colombie, alors ce serait du capitalisme. De la même manière, il est absurde de s’imaginer que le semi-féodalisme implique une arriération fondamentale.

Bien au contraire même, il faut constater la contradiction révolutionnaire entre un pays hyper-fragmenté et la réalité populaire moderne qui s’est malgré tout développée.

La musique cumbia née en Colombie a ainsi irradié toute l’Amérique latine ; Cali est la capitale mondiale de la salsa ; Shakira et Gabriel García Márquez sont mondialement célèbres.

L’intensité de la vie populaire colombienne est d’une richesse phénoménale et c’est là précisément la base de la révolution démocratique colombienne.

L’hyper-fragmentation du parcours colombien souligne, en effet, que les classes dominantes colombiennes ne sont pas parvenues à tisser des liens historiques suffisamment puissants au sein du pays qu’ils se sont accaparés.

Or, les masses veulent la Colombie ; elles ne veulent pas d’un pays conçu comme simple territoire avec ses divisions, ni d’un pays réduit à un aspect d’une Amérique latine cosmopolite et imaginaire.

Les masses veulent la reconnaissance de leur existence.

Le souci des guérillas a été, d’une part de s’aligner sur les libéraux, d’autre part de s’insérer dans l’hyper-fragmentation, justement en raison de l’absence d’un projet national unitaire conforme aux attentes historiques des masses.

Si on prend les festivals et les célébrations (carnaval de Barranquilla, feria de Cali, fête de la Candelaria à Carthagena, carnaval des Noirs et Blancs…), les musiques, les styles vestimentaires, les populations indiennes encore existantes (avec 710 réserves indigènes peuplées par un peu plus de 900 000 personnes), les Afro-colombiens, la littérature et les arts en général… il y a un puissant torrent historique de masse, qui est née malgré et à travers l’hyper-fragmentation de la Colombie.

Les masses comme unité forme un particulier qui s’oppose à l’universalité de l’hyper-fragmentation ; l’affirmation nationale-démocratique à travers ses multiples expressions s’oppose aux restrictions et aux contraintes mentales, historiques, culturelles, économiques, politiques et militaires du capitalisme bureaucratique.

Les masses sont nées en Colombie en dépit de l’incapacité des criollos à unir le pays ; ce n’est pas simplement que la nation est née par en haut, de manière artificielle, c’est aussi que les criollos ont été incapables de mettre en place un cadre adéquat.

Les masses colombiennes, qui cherchent donc la Colombie, ne la trouvent pas, pas même une Colombie qui serait formulée de manière fictive.

La révolution colombienne se dessine donc comme perspective immanquable ; elle apparaît donc comme explosive et d’une immense ampleur, puisque, en fin de compte, elle ne doit pas simplement réaliser l’équivalent des tâches de la révolution française, mais également celle des Lumières.

C’est l’intelligence du socialisme qui doit arborer et synthétiser, dans une guerre populaire dans tous les domaines, la réalité populaire, dépassant l’hyper-fragmentation se présentant comme l’obstacle historique majeur.

historique et touristique (wikipedia)

Il ne faut cependant pas oublier le second aspect : la dimension semi-coloniale.

C’est le second aspect, car c’est la dimension semi-féodale qui prime.

Le féodalisme, même modernisé, est le socle qui permet à l’aspect semi-colonial d’exister.

Pour autant dialectiquement, le semi-colonialisme apparaît comme davantage prégnant, puisqu’il se développe ardemment, en profitant du socle.

Historiquement, comme dans tous les pays américains, le capital britannique auparavant hégémonique a été dépassé par le capital des États-Unis ; en 1929, les investissements américains en Colombie atteignaient 260 millions de dollars, contre 38 millions de dollars pour les investissements britanniques.

Il y eut d’ailleurs également une guerre avec le Pérou, qui tenta de s’emparer du port de Leticia sur l’Amazone ; le Pérou était soutenu dans son initiative par les Britanniques, les Américains soutenant inversement la Colombie.

Cependant, lorsque le capital américain a pris la place de numéro un, il a développé lui-même massivement son capitalisme.

Au-delà d’un simple semi-colonialisme, il y a l’insertion de la Colombie dans l’hégémonie américaine mondiale.

Le mode de vie colombien est massivement influencé, déformé par cette réalité ; l’économie colombienne est elle-même modifiée.

Durant une très grande partie du 20e siècle, le café a représenté autour de 70 % des exportations colombiennes, contribuant à hauteur de 25 % au PIB.

Cela décroît à partir des années 1970, mais surtout l’expansion massive du capitalisme durant la période 1989-2020 a effacé ce rôle hégémonique.

Aujourd’hui, le café, c’est 8-10 % des exportations, 2-3 % du PIB.

Pas plus qu’il n’existe un féodalisme « à l’ancienne », il n’y a plus un colonialisme « à l’ancienne » ; les forces productives sont bien trop développées au niveau mondial pour cela.

Et c’est là d’ailleurs ce qui ôte toute possibilité à l’hyper-fragmentation d’exister en Colombie : la révolution est à l’ordre du jour.

=>Retour au dossier sur

Les pays issus de la colonisation espagnole de l’Amérique