Contrairement aux grèves de 1947, la minorité ultra-gauchiste de type trotskiste était invisible dans un mouvement radical comme celui de 1948. Par ailleurs, sur l’autre aile, les mineurs SFIO ne s’organisèrent pas en tant que tels.

Les organisations anti-communistes qui s’illustrèrent dans les évènements de 1948 furent le syndicat catholique CFTC et la scission de la CGT appuyée par la CIA, la CGT-Force ouvrière.

La CFTC était très présente dans le bassin houiller de l’Est et la CGT-Force ouvrière dans celui du Pas-de-Calais.

Ces syndicats eurent des influences inégales, mais cristallisèrent les divisions politiques entre mineurs.

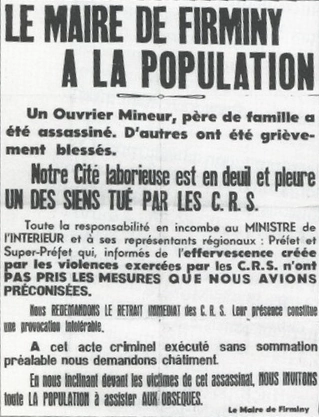

Durant la grève, les conflits se multiplièrent.

Ainsi, la maison d’un secrétaire « FO » des mineurs de Sallaumines (Pas-de-Calais) fut gardée par une trentaine de communistes, si bien que l’occupant ne pouvait en sortir sans s’exposer à des coups.

À Liévin, le soir du 7 novembre, les sièges de quatre cellules communistes, des cafés pour l’essentiel, essuyèrent des coups de feu ou reçurent une grenade.

Le lendemain, à Burbure, après qu’un jet de pierre ait atteint la porte de sa maison, un mineur se munit d’un marteau et cassa deux vitres de la maison d’un délégué mineur qui se trouvait être également l’un des dirigeants communistes locaux.

Le 16 novembre, à Dourges, après des bris de vitres, des mineurs « FO » lancèrent des briques contre la maison d’un militant cégétiste. Celui-ci répliqua en les insultant et les membres de « FO » tirèrent alors plusieurs coups de feu.

L’activité locale du syndicat CGT-Force ouvrière témoignait d’un anti-communisme certes minoritaire, mais bien présent dans les cités minières.

Tant les militants du PCF que de la CGT ne s’y trompaient d’ailleurs pas, redoublant d’efforts pour décrédibiliser les syndicalistes de « FO » et leurs positions vis-à-vis de la grève.

Le syndicat CGT-Force ouvrière organisait notamment différents types de référendum durant la grève ; il cherchait ainsi à favoriser l’expression de mineurs voulant reprendre le travail, contre les grévistes.

La CGT appelait à combattre le défaitisme des « jaunes », des mineurs désirant cesser la grève. Au fur et à mesure que la grève durait en longueur, de plus en plus de mineurs considérèrent démesurées certaines violences.

D’un certain point de vue, elles étaient disproportionnées par rapport à l’objectif qu’était la satisfaction des revendications propres à la corporation.

Le Parti Communiste Français, prisonnier de sa logique de « parti syndicaliste » ne proposait pas de solution pour dépasser cette contradiction.

Il n’appela pas à la grève politique de masse dans la perspective de déclencher une crise de régime.

D’ailleurs, plutôt que d’assumer l’entrée dans la lutte pour le pouvoir ou du moins d’intégrer cette dimension révolutionnaire, les organisations ouvrières se tournèrent vers le soutien logistique.

Les élus municipaux des communes minières accompagnaient les délégations de mineurs lors des rencontres avec les pouvoirs publics, par exemple à Béthune.

L’action du Parti Communiste Français, fut essentiellement une action sociale envers les familles ouvrières privées de revenus.

Les communes qu’il administrait, en particulier celles de la banlieue rouge parisienne, organisèrent l’accueil des enfants de mineurs en grève par des familles ouvrières.

Cela donnait naissance à des marqueurs symboliques, comme le 16 octobre avec l’article dans Ce soir titré : « 1 600 gosses de mineurs invités par les ouvriers parisiens quittent Lens pour Paris ».

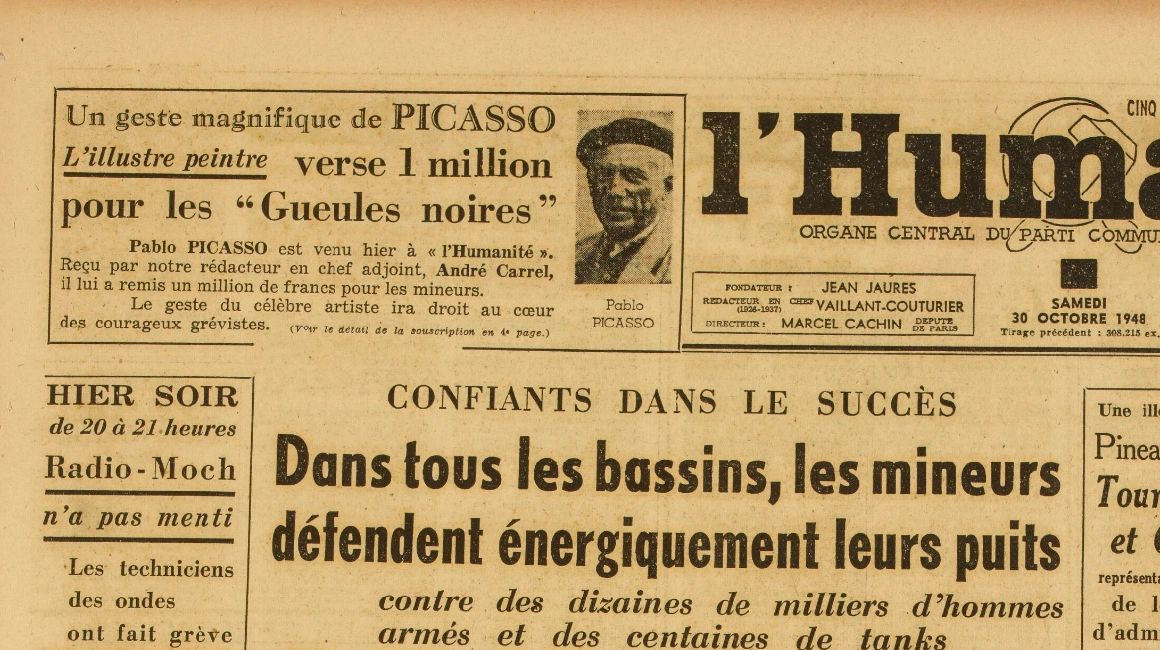

Le 7 octobre, le Bureau politique du Parti Communiste Français appelait officiellement à organiser la solidarité.

Le 11 octobre, le secrétariat général décida de suspendre la souscription du Parti au profit d’une vaste souscription « en faveur des mineurs et des métallurgistes en grève » et d’inscrire « au nom du Comité Central la somme de 500 000 francs ».

Le comité central publiait une déclaration solennelle le 30 octobre : « La solidarité envers les mineurs est un devoir sacré ».

D’après les estimations de la CGT, 100 millions de francs par semaine étaient nécessaires pour subvenir aux besoins des mineurs et de leurs familles.

Or, la solidarité s’élevait à la fin de la grève à 600 millions de francs.

A cela, s’ajoutaient 180 millions reçus par la Fédération des mineurs de syndicats étrangers, dont 90 millions des syndicats soviétiques, 50 millions des syndicats tchèques, le reste de Pologne, de Hongrie et de Bulgarie.

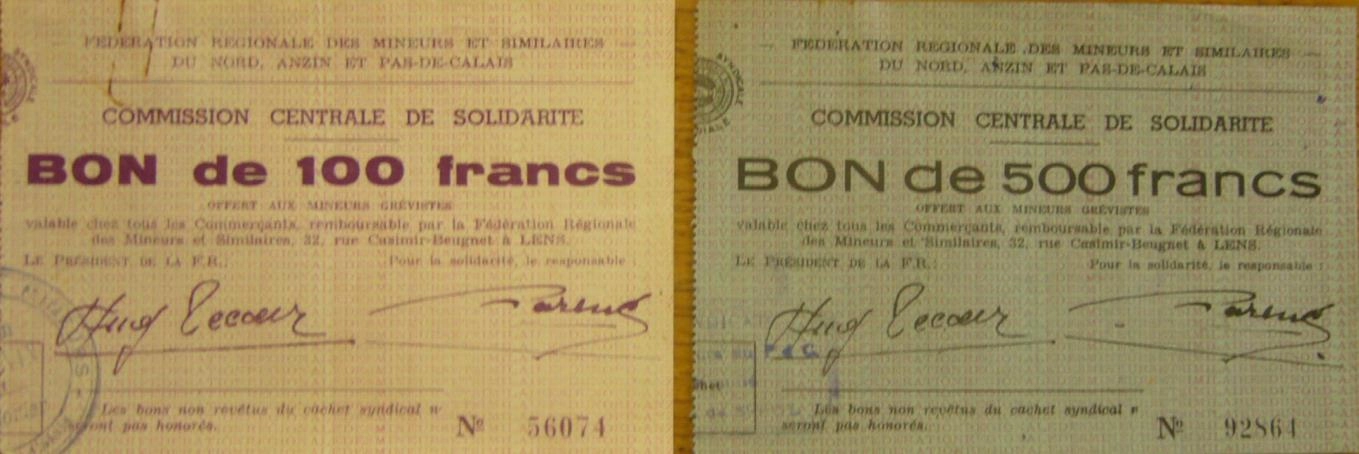

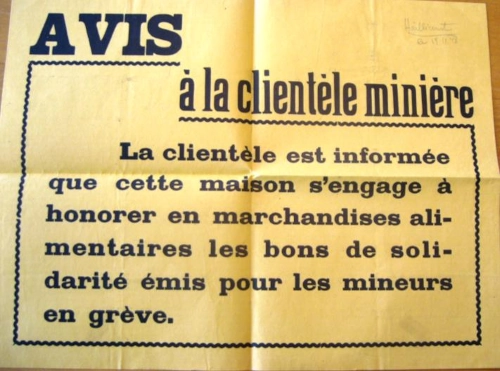

Pour élargir les possibilités de ravitaillement des grévistes, Auguste Lecoeur et André Parent, communistes du Pas-de-Calais, mirent en place des bons de solidarité valables dans des commerces locaux.

Il s’agissait ni plus ni moins d’un système de crédit, les commerçants acceptant les bons recevaient le remboursement de l’intégralité des sommes par le syndicat des mineurs.

L’État s’opposa rapidement à cette pratique, par laquelle la grève aurait pu trouver un moyen de s’étendre, en menaçant de poursuivre les auteurs pour fraude fiscale.

Une information judiciaire fut même ouverte sur l’ordre du ministre des Finances pour émission de traites dépourvues du timbre légal. L’émission des « bons Lecoeur » cessa alors.

Pour soutenir les grévistes, le PCF mobilisa également des intellectuels, publiant textes et poésies dans la presse partisane.

C’est ainsi que Paul Éluard écrivit un poème exaltant la difficile condition du mineur voué aux ombres de sa vie, dans un style misérabiliste tout à fait français.

« Ombres » fut publié le 13 octobre 1948 dans L’Humanité.

« Ombres sur terre ombres tournantes

Filles dociles du soleil

Danseuses fraîches reposantes

Amies des hommes et des bêtesOmbres sur terre de la nuit

La plus profonde va vers l’aube

Comme les autres et la lune

Et très légère aux dormeurs pâlesOmbres sous terre du mineur

Mais son cœur bat plus fort que l’ombre

Son cœur est le voleur du feu

Il met à jour notre avenirOutrage sous les ombres

Se développe une ombre

De dégoût de misère

De honte et de courrouxTravailler sans espoir

Creuse sa propre tombe

Au lieu d’illuminer

Les yeux de ses semblablesLes mineurs ont dit non

A la défaite aux cendres

Ils veulent bien donner

Donner mais qui reçoitLe cœur n’a pas de bornes

Mais la patience en a

Nul ne doit avoir faim

Pour que d’autres se gaventD’autres qui sont apôtres

De la terre engloutieCamarades mineurs je vous le dis ici

Mon chant n’a pas de sens si vous n’avez raison

Si l’homme doit mourir avant d’avoir son heure

Il faut que les poètes meurent les premiers. »

La solidarité des organisations ouvrières à l’égard des mineurs se poursuivit après la fin de la grève, en particulier face à la répression judiciaire, au travers du soutien aux inculpés et condamnés.

Jules Moch fit un premier bilan, alors que les grèves n’étaient pas terminées, dans son discours à l’Assemblée nationale le 12 novembre : « 1 041 arrestations, et déjà 300 condamnations ».

Le 29 janvier 1949, Robert Lacoste, dans une lettre au président de la République Vincent Auriol, indiquait un nombre de 1 430 mineurs passés en jugement au 15 janvier et 400 en attente, précisant que les Charbonnages avaient licencié à la même date 1 100 ouvriers, tous préalablement condamnés.

La plupart des condamnations furent prononcées pour le délit d’entrave à la liberté du travail.

Le Parti Communiste Français resta largement en retrait du soutien aux condamnés, et, dans tous les cas, se garda de mener un combat politique sur la question.

Tout au plus se contenta-t-il d’en appeler à la clémence de l’État. Il fût d’ailleurs rejoint dans ce registre par la SFIO qui appela à ce que l’on ne condamnât pas trop lourdement des grévistes, « sincères dans leurs revendications, mais manipulés par des extrémistes ».

Il faut ici souligner le rôle du Secours Populaire Français qui mena les actions concrètes de solidarité face à la répression.

Il organisait le parrainage des emprisonnés, l’entretien d’une correspondance avec eux et leur famille, l’envoi de colis, etc.

Le Bureau politique du PCF, tout en se gardant d’intervenir publiquement, l’invita le 16 décembre 1948 à amplifier son action et à :

« Développer le mouvement de protestation contre les mesures de répression anti-ouvrières (mineurs) et les violences policières telles que l’assassinat de St Mandé.

Inviter les militants du Secours Populaire à renforcer leur action dans ce domaine. Placer cette action dans le cadre général de notre lutte pour la liberté et pour la Paix. »

=> retour au sommaire du dossier

sur Le Parti Communiste Français

et les trois grèves historiques : 1947, 1948, 1949