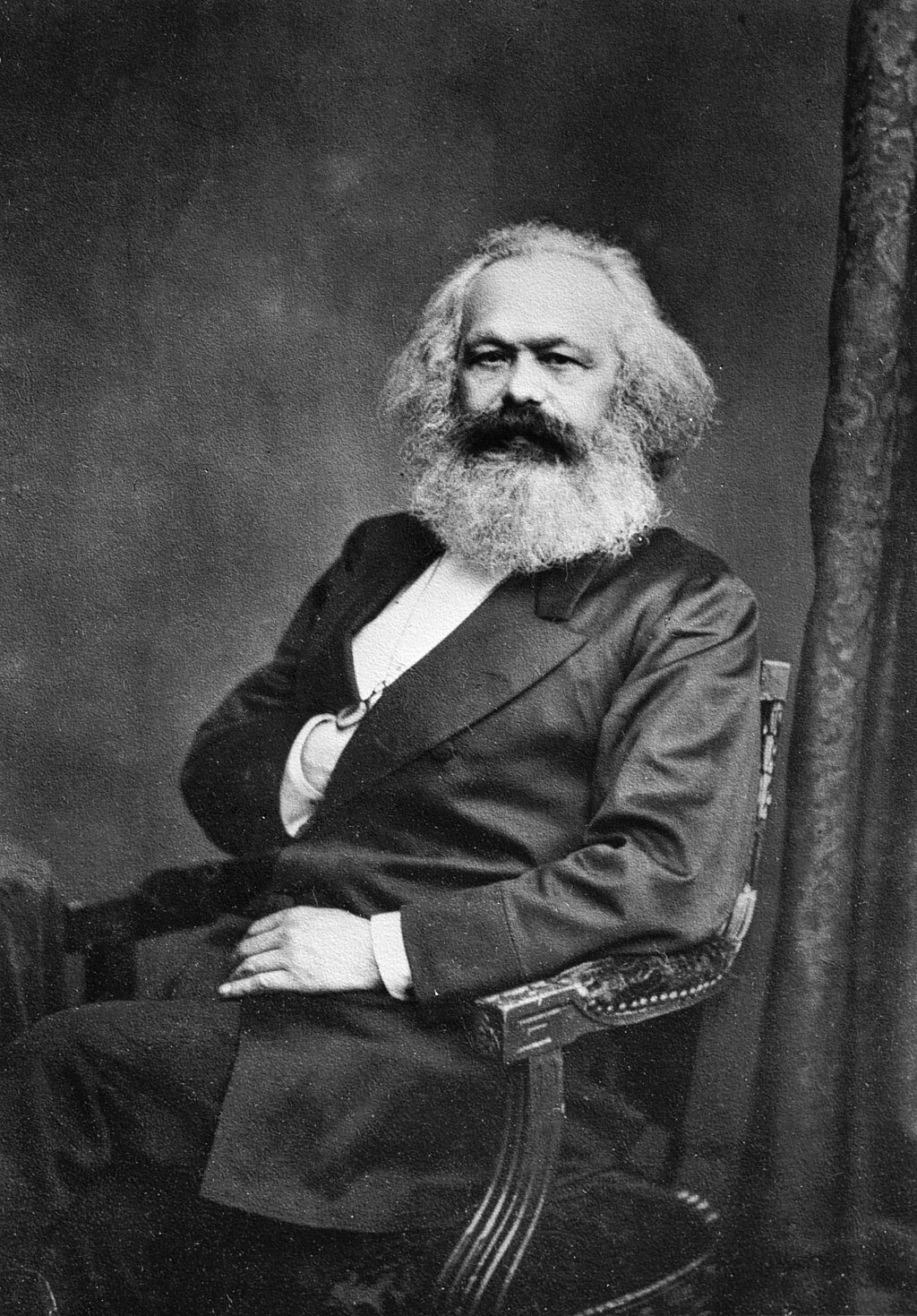

Quand on lit Don Quichotte, on ne peut qu’être frappé d’une chose : son style a indubitablement marqué celui de Karl Marx.

On y retrouve le même goût pour l’élan, pour les retournements de proposition, la même fascination pour le peuple en mouvement.

C’est dans le cadre de son activité journalistique des années 1850, plus précisément ici pour le New-York Daily Tribune qui visait les travailleurs, que Karl Marx s’est intéressé à l’Espagne, allant jusqu’à apprendre l’espagnol.

Cherchant à comprendre la réalité sociale de l’Espagne et la puissante contestation s’y développant, il en a étudié les différentes séquences politiques des cinquante premières années du 19e siècle.

Cela donna naissance à neuf articles, dont huit furent publiés en pratique par le New-York Daily Tribune, entre le 9 septembre et le 2 décembre 1854.

Karl Marx commença son étude de l’espagnol par la pièce de théâtre Le médecin prodigieux, de Pedro Calderón de la Barca, un grand poète du siècle d’or. De nombreuses autres œuvres d’auteurs classiques se trouvaient par ailleurs dans sa bibliothèque.

Anselmo Lorenzo, le grand précurseur de l’anarchisme espagnol, raconte justement dans ses mémoires, intitulées Le prolétariat militant. Mémoires d’un internationaliste, comment il avait longuement parlé avec Karl Marx à l’occasion d’une conférence de la première Internationale, en 1872.

Leur conversation eut lieu en espagnol, au sujet de Cervantès et des auteurs du siècle d’or espagnol après que les questions révolutionnaires aient été abordées.

« Ayant épuisé la matière ou plutôt désirant donner cours à un penchant particulier, mon respectable interlocuteur me parla de littérature espagnole, qu’il connaissait en détail et profondément, me causant de l’étonnement de ce qu’il dit de notre théâtre antique dont il dominait parfaitement l’histoire, les vicissitudes et les progrès.

Calderón, Lope de Vega, Tirso et d’autres grands maîtres, non seulement du théâtre espagnol, mais du théâtre européen, selon lui, ont été analysés de manière concise et à mon avis cela semble être un résumé très juste.

En présence de ce grand homme, face aux manifestations d’une telle intelligence, je me suis senti abasourdi et malgré l’immense joie que j’éprouvais, j’eus préféré me retrouver au calme dans ma maison, où, même si ne m’agresseraient pas des sensations si diverses, rien ne me reprocherait de ne pas être en harmonie avec la situation ou avec les gens.

Cependant, faisant un effort presque héroïque pour ne pas donner une triste idée de mon ignorance, j’ai évoqué la comparaison qu’on fait habituellement entre Shakespeare et Calderón, et évoqué le souvenir de Cervantes.

De tout cela, Marx a parlé d’une intelligentsia accomplie, consacrant des phrases d admiration pour l’Ingénieux Hidalgo de La Mancha.

Je dois noter que la conversation s’est déroulée en espagnol, que Marx parlait couramment, avec une bonne syntaxe, comme cela arrive à beaucoup des étrangers éclairés, bien qu’avec une prononciation défectueuse, dû en grande partie à la robustesse de nos cc, gg, jj et rr.

À une heure très avancée du matin, il m’a accompagné jusqu’à la chambre qui m’a été destinée, où je me suis donné plus que du repos pour la contemplation des images infinies qui, dans une confusion révoltée, bouillonnaient dans mon esprit à cause de la tournure extraordinaire qu’en peu de jours a pris le cours de ma vie. »

Cela n’apporte malheureusement guère d’informations sur la vision qu’avait Karl Marx du siècle d’or espagnol.

On en sait un tout petit plus avec Paul Lafargue, le révolutionnaire français qui était son gendre, et qui raconte la chose suivante dans ses Souvenirs personnels sur Karl Marx.

Voici le passage concerné, et même un peu plus, tellement on ne peut qu’être admiratif devant le titan que fut Karl Marx, notre maître.

« De temps à autre, il s’étendait sur le divan et lisait un roman : il en lisait jusqu’à deux ou trois à la fois, allant de l’un à l’autre.

Comme Darwin, il était grand liseur de romans. Il aimait surtout ceux du dix-huitième siècle, et particulièrement le Tom Jones de Fielding.

Les auteurs modernes qu’il lisait le plus étaient Paul de Kock, Charles Lever, Alexandre Dumas père et Walter Scott dont il considérait l’Old Mortality comme une œuvre magistrale.

Il avait une prédilection particulière pour les récits d’aventures et les contes amusants.

Il plaçait Cervantès et Balzac au-dessus de tous les autres romanciers.

Il voyait dans Don Quichotte l’épopée de la chevalerie à son déclin, dont les vertus allaient devenir, dans le monde bourgeois naissant, un objet de moquerie et de ridicule.

Et il avait une telle admiration pour Balzac qu’il se proposait d’écrire un ouvrage critique sur la Comédie humaine dès qu’il aurait terminé son œuvre économique.

Balzac, l’historien de la société de son temps, fut aussi le créateur de types qui, à l’époque de Louis-Philippe, n’existaient encore qu’à l’état embryonnaire et ne se développèrent complètement que sous Napoléon III, après la mort de l’écrivain.

Marx lisait couramment toutes les langues européennes et en écrivait trois : l’allemand, le français et l’anglais, si bien que ceux qui possédaient ces langues en étaient étonnés.

« Une langue étrangère est une arme dans les luttes de la vie », avait-il l’habitude de dire.

Il avait une grande facilité pour les langues et ses filles en héritèrent.

À 50 ans, il entreprit l’étude du russe et, quoique cette langue n’eût aucun rapport étymologique avec les langues anciennes et modernes qu’il connaissait, il en savait assez au bout de six mois pour trouver plaisir à la lecture des poètes et écrivains russes qu’il aimait le plus : Pouchkine, Gogol et Chtchédrine.

S’il entreprit l’étude du russe, ce fut pour pouvoir lire les documents rédigés par les commissions d’enquêtes officielles dont le gouvernement du tsar empêchait la divulgation à cause de leurs révélations terribles.

Des amis dévoués les lui envoyaient, et il fut certainement le seul économiste d’Europe occidentale à pouvoir en prendre connaissance.

À part les poètes et les romanciers, Marx avait un moyen original de se distraire : les mathématiques, pour lesquelles il avait une prédilection toute particulière.

L’algèbre lui apportait même un réconfort moral ; elle le soutint aux moments les plus douloureux de son existence mouvementée.

Pendant la dernière maladie de sa femme, il lui fut impossible de s’occuper de ses travaux scientifiques ordinaires ; il ne pouvait sortir de l’état pénible où le mettaient les souffrances de sa compagne qu’en se plongeant dans les mathématiques.

C’est pendant cette période de souffrances morales qu’il écrivit un ouvrage sur le calcul infinitésimal, ouvrage d’une grande valeur, assurent les mathématiciens qui le connaissent…

Marx retrouvait dans les mathématiques supérieures le mouvement dialectique sous sa forme la plus logique et la plus simple.

Une science, disait-il, n’est vraiment développée que quand elle peut utiliser les mathématiques.

Sa bibliothèque, qui comptait plus de mille volumes soigneusement rassemblés au cours d’une longue vie d’études ne lui suffisait pas : il fut pendant des années un hôte assidu du British Museum dont il appréciait fort le catalogue.

Ses adversaires eux-mêmes ont été obligés de reconnaître l’étendue et la profondeur de ses connaissances qui embrassaient non seulement son domaine propre, l’économie politique, mais aussi l’histoire, la philosophie et la littérature universelle.

Quoiqu’il se couchât à une heure très avancée de la nuit, il était toujours debout entre huit et neuf heures du matin ; il absorbait son café noir, parcourait les journaux et passait dans son cabinet de travail où il travaillait jusqu’à deux ou trois heures de la nuit.

Il ne s’interrompait que pour prendre ses repas et faire, le soir, quand le temps le permettait, une promenade du côté de Hampstead Heath ; dans la journée, il dormait une heure ou deux sur son canapé.

Pendant sa jeunesse, il lui arrivait de passer des nuits entières à travailler. »

Les raisons de Karl Marx pour trouver Don Quichotte fascinant sont faciles à comprendre à la lecture de l’œuvre, où les pôles contradictoires se retrouvent à tous les niveaux, que ce soit entre la réalité et son interprétation par Don Quichotte, comme entre Don Quichotte et Sancho Panza, sans compter que les personnages sont eux-mêmes puissamment contradictoires.

La lecture de l’œuvre l’emporte aussi pour saisir sa nature dialectique, et il est terriblement dommage que jusqu’à présent cet aspect n’ait pas été vu.

Reste la question de l’interprétation de la situation de l’Espagne à ce moment-là.

C’est la phrase clef de Paul Lafargue résumant la pensée de Karl Marx qui a joué ici :

« Il voyait dans Don Quichotte l’épopée de la chevalerie à son déclin, dont les vertus allaient devenir, dans le monde bourgeois naissant, un objet de moquerie et de ridicule. »

Deux historiens ont tenté de réaliser une analyse prolongeant cette phrase. Le premier est le Français Pierre Vilar, une figure institutionnelle (École normale supérieure, École pratique des hautes études, la Sorbonne).

Spécialiste de l’Espagne ainsi que de la Catalogne, c’est lui qui écrivit « Histoire de l’Espagne », en 1947, pour la collection fameuse alors « Que sais-je ? » ; il réédita en 1976 avec « La guerre d’Espagne ».

Il fut toujours proche du PCF sans jamais y adhérer, étant l’un des initiateurs de la revue La Pensée, où il écrivit un article dans le premier numéro, en 1939, intitulé « Histoires d’Espagne », ainsi que très actif pour la formation du Centre d’études et de recherches marxistes.

Pierre Vilar eut un écho très important en Espagne, ainsi qu’en Amérique latine ; son point de vue sur Don Quichotte eut ainsi un réel écho.

Sa thèse est la suivante : le roman Don Quichotte est un « adieu ironique » à la société féodale.

Cependant, rien ne vient remplacer la société féodale en raison de l’absence du développement du capitalisme en Espagne.

Ainsi, selon Pierre Vilar, la société espagnole est-elle alors en décomposition ; Don Quichotte est un roman qui exprimerait une crise historique, qui présenterait « le naufrage d’un monde et de ses valeurs ».

Pierre Vilar s’appuie notamment pour sa thèse sur la figure de Martín González de Cellorigo (1570-1620) qui, sans aucun succès à l’époque, fit de nombreuses propositions pour relancer l’économie espagnole selon lui en déclin.

Les Espagnols auraient vécu ainsi comme des « hommes enchantés », ayant fait divorce avec la réalité.

Cette thèse est absurde : comment une société en pleine décadence pourrait-elle produire des choses ayant de la valeur sur le plan de la culture ?

En réalité, le double caractère de la réalité impériale-catholique n’a pas été compris par Pierre Vilar, qui a eu une lecture unilatérale, où le régime espagnol est vu comme simplement et uniquement réactionnaire.

La seconde figure est Lúdovik Osterc, un Slovène qui a travaillé sur Émile Zola et participé à la Résistance, avant de faire après la guerre toute sa carrière au Mexique, en tant que spécialiste de Cervantès et notamment de Don Quichotte.

Se revendiquant du matérialisme historique, il expose la chose suivante : Cervantès est un progressiste, qui se confronte à l’Espagne réactionnaire de Philippe II.

Don Quichotte est une satire de la société, du cadre économique et social, même des institutions politiques et religieuses. L’humour permettrait de contourner la censure.

La simple lecture de l’œuvre permet pourtant de voir que Cervantès ne se positionne jamais en porte-à-faux avec les valeurs du régime, qui a de plus tout à fait toléré la diffusion de l’ouvrage et ne l’a jamais vu comme une menace.

En pratique, tant Pierre Vilar que Lúdovik Osterc sont allés trop vite en besogne. Ils n’ont pas compris la sortie de la féodalité par la réalité impériale et catholique, s’imaginant que l’Espagne n’était jamais sortie de la féodalité…

Parce que par la suite, il y a eu un retour en arrière, avec l’effondrement de l’empire. C’est le développement inégal de l’Espagne qui n’a pas été vu.

->Retour au sommaire du dossier sur

Don Quichotte et le siècle d’or espagnol