José Carlos Mariátegui est un intellectuel. Mais il s’est formé tout seul, en tant qu’autodidacte.

Né le 14 juin 1894 sur la côte au Sud du Pérou, à Moquega, il a cependant grandi en périphérie de Lima.

Sa mère Maria Amalia La Chira était, en effet, très croyante et se sépara pour une raison religieuse de son mari, Francisco Javier Mariátegui.

Ce dernier était le petit-fils d’une figure de l’indépendance, Francisco Javier Mariátegui Tellería (l’un des signataires de l’indépendance), qui avait été excommuniée en raison de son anticléricalisme et de son appartenance à la franc-maçonnerie.

Sa mère couturière éleva seule ses enfants, au nombre de six, mais dont trois moururent jeunes.

José Carlos Mariátegui commença à travailler à quinze ans pour un quotidien, La Prensa, où, de coursier, il devint très rapidement journaliste.

Il fonda même deux quotidiens qui ne durèrent toutefois pas, Nuestra Epoca et surtout La Razón, avec César Falcón.

D’esprit polémiste, il prit partie pour les réformes et pour les travailleurs.

Le président Augusto Leguía, instaurant un régime bien plus dur, envoya alors en « mission » d’études José Carlos Mariátegui et César Falcón en 1919, une manière de les exiler.

César Falcón alla en Espagne. José Carlos Mariátegui fut lui envoyé en Italie où il assista à la fondation du Parti Communiste en 1921, rencontra de nombreux communistes dont Antonio Gramsci, et plus généralement de nombreux intellectuels (les libéraux Benedetto Croce et Giovanni Papini, les artistes devenant pro-fascistes Piero Gobetti et Filippo Tommaso Marinetti, l’écrivain Prezzolini).

Il se maria également à une Italienne, Ana Chiappe, et voyagea en France (où il rencontra Romain Rolland ainsi que le groupe Clarté autour de Henri Barbusse), en Allemagne, en Autriche, en Hongrie et en Tchécoslovaquie.

À son retour en 1923, José Carlos Mariátegui était devenu un communiste et s’engagea dans l’activité révolutionnaire, devenant le chef de file des partisans de l’Internationale Communiste et de l’URSS. Il perdit malheureusement l’année suivante sa jambe, blessée depuis l’enfance.

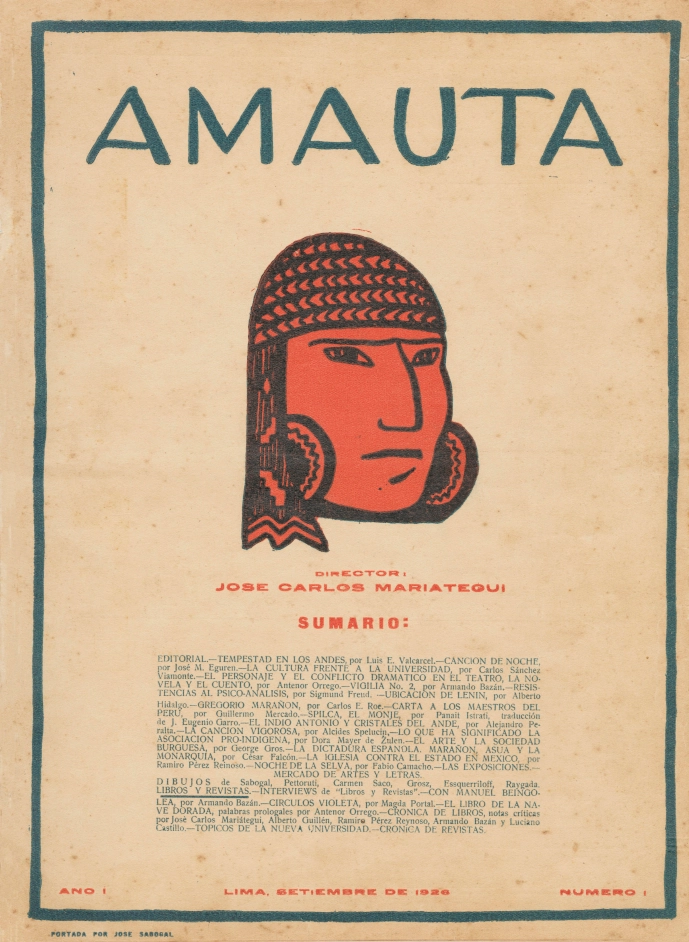

En 1925, il publia La scène contemporaine ; en 1926, il fonda le journal Amauta (le maître en quechua, la langue issue des Incas), qui aborde des sujets de politique, de philosophie, relevant des arts et de la littérature, ainsi que de la science.

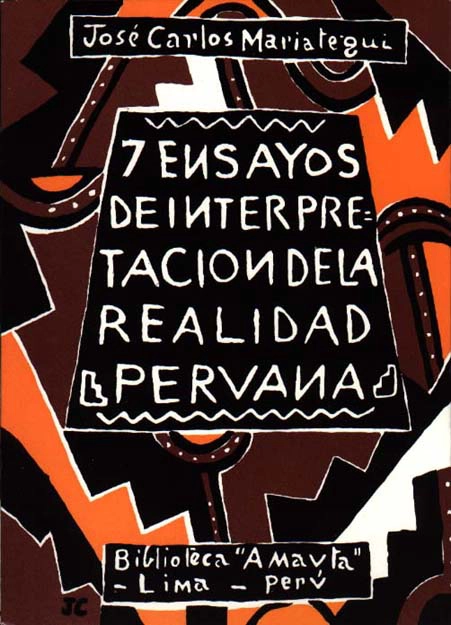

En 1928, il fonda et prit la tête du Parti Socialiste du Pérou, affilié à l’Internationale Communiste ; en 1928, il publia les Sept essais d’interprétation de la réalité péruvienne.

Avec un tel parcours, on se doute que José Carlos Mariátegui accordait une grande importance à l’alignement idéologique, aux convergences théoriques, aux rôles pratiques, à la fonction politique, aux conséquences économiques.

Formé en-dehors du circuit de la bourgeoisie, il était en mesure d’avoir un aperçu sur la situation générale et sur les nécessités historiques en ce domaine.

C’est d’autant plus vrai en Amérique latine, une zone qui a toujours été influencée et influençable, où la base féodale a tellement ravagé les choses qu’il est toujours particulièrement ardu de se faire une idée nette sur les choses et sur les gens.

De manière éminemment subtile, José Carlos Mariátegui constate ici que :

« Trois influences se succèdent dans le processus éducatif de la République [du Pérou] : l’influence, ou plutôt l’héritage espagnol, l’influence française et l’influence nord-américaine.

Mais seule l’influence espagnole a dominé complètement en son temps.

Les deux autres se sont insérées médiocrement dans le cadre espagnol, sans en modifier profondément les lignes fondamentales.

L’histoire de l’éducation publique au Pérou se divise ainsi en trois périodes marquées par ces trois influences.

Les limites de chaque période sont floues.

Mais au Pérou, c’est un défaut commun à presque tous les phénomènes et à presque toutes les choses.

Même chez les hommes, on observe rarement un contour clair, un profil catégorique.

Tout apparaît toujours un peu flou, un peu confus. »

Ce qui est notable ici, c’est que l’Internationale Communiste considérera souvent que José Carlos Mariátegui ne présentait pas un contour clair, un profil catégorique, que son approche était un peu confuse.

Il faut noter ici le paradoxe fondamental de José Carlos Mariátegui, sa contradiction interne.

Celui-ci n’a pas connu une formation marxiste sérieuse, relevant de la social-démocratie européenne (c’est-à-dire somme toute allemande, autrichienne, tchèque, russe, serbe).

Il n’est pas passé « par en haut », en s’appuyant sur une idéologie systématisée à laquelle il aurait eu accès et qu’il aurait assimilée.

Il a fait comme les intellectuels des pays d’Amérique latine après la révolution russe d’octobre 1917 : il a pioché dans ce qu’il pouvait.

Pratiquement tous ces intellectuels ont échoué dans leur démarche ; ils ont vite abandonné ou bien, au bout d’un certain temps, l’Internationale Communiste leur a fait comprendre qu’ils avaient une fausse vision des choses.

José Carlos Mariátegui, lui, en bricolant littéralement avec les moyens du bord, est parvenu à réaliser une analyse de très haut niveau, tout à fait en concordance avec Marx et Engels, Lénine et Staline, et même dans ce que dira Mao Zedong.

C’est un tour de force, surtout quand on voit les références qu’il emploie et qu’il contorsionne littéralement pour parvenir à exprimer un point de vue révolutionnaire.

Car il passe, en fait, par en bas. Il rassemble les données, constate les choses et remarque tous les commentaires effectués.

Il part de ces derniers, mais étant révolutionnaire, il les déforme, les modifie, les ré-interprète pour parvenir à formuler une analyse réelle du Pérou, une conception authentiquement révolutionnaire.

José Carlos Mariátegui cite de très nombreux auteurs bourgeois et, pire encore, il n’hésite pas à reprendre des concepts, pour les utiliser à sa manière.

Il fait ainsi référence à George Sorel, le théoricien syndicaliste révolutionnaire de la violence comme « moyen suprême » de toutes les époques et de la « grève générale » comme mythe mobilisateur.

George Sorel s’est imaginé être en accord avec Lénine, mais bien entendu toute son approche est fausse, toute son œuvre est inacceptable de bout en bout.

Voir José Carlos Mariátegui faire référence à lui pour appuyer ses propres réflexions est particulièrement choquant.

Sauf qu’à chaque fois, José Carlos Mariátegui exprime sa propre pensée, et celle-ci seulement. Il dit ainsi :

« Comme l’avait prédit Sorel, l’expérience historique des dernières décennies a prouvé que les mythes révolutionnaires ou sociaux actuels peuvent occuper les consciences les plus profondes des hommes avec la même plénitude que les mythes religieux antiques. »

En disant « comme l’avait prédit Sorel », José Carlos Mariátegui sort du marxisme.

Mais ce qu’il fait dire à Sorel est seulement un outil pour sa propre réflexion. En l’occurrence, l’extrait est tiré d’une longue critique du rationalisme bourgeois, qui prétend anesthésier les esprits.

Le problème est donc simple : à moins de parvenir à suivre exactement sa démarche, et à comprendre son importance, on ne peut qu’appréhender avec scepticisme la fulgurance de la pensée de José Carlos Mariátegui.

L’Internationale Communiste accueillera avec une grande méfiance son approche, les communistes du Pérou mettront eux-mêmes un certain temps avant de comprendre la signification de son œuvre.

Le style de celle-ci fait toutefois que le mal est fait. José Carlos Mariátegui est tiré dans tous les sens au Pérou, ainsi que dans toute l’Amérique latine ; au Venezuela, les « bolivariens » Hugo Chávez puis Nicolás Maduro ont parfois fait référence à lui, par exemple.

Surtout, depuis le début des années 2000, dans les pays occidentaux où il est utilisé comme auteur « décolonial », « post-colonial », « post-moderne », etc.

Si on étudie le fond, et plus concrètement ses thèses, José Carlos Mariátegui est cependant absolument un communiste, et ses positions préfigurent celles de Mao Zedong concernant la question du féodalisme dans les pays du tiers-monde.

José Carlos Mariátegui a ainsi analysé la situation des Indigènes, il a défendu leur cause, mais il ne s’est jamais aligné sur « l’indigénisme ».

De la même manière, ce n’est pas parce que José Carlos Mariátegui dénonce le colonialisme se maintenant malgré « l’indépendance » qu’il dénonce de manière populiste un « néo-colonialisme », bien au contraire.

Il considère que le Pérou indépendant a une base semi-féodale semi-coloniale, que la nation péruvienne reste à mettre en place, que l’indépendance a été réalisée par une minorité et à l’écart des masses.

Le Pérou reste à faire : il n’y a donc pas d’indigénisme qui tienne, ni d’anti-impérialisme unilatéral et, de fait, fictif.

=>retour au dossier sur

José Carlos Mariátegui et le matériau humain