En ce début de second quart du 21e siècle, il existe de très nombreux jeux de simulation sur ordinateur où l’on doit gérer une ville, un pays, une civilisation, un empire, une armée, etc.

Des millions de personnes à travers le monde jouent à Civilization, Hearts of Iron IV, Europa Universalis IV, Victoria 3, SimCity, Manor Lords, Anno, Railway Empire, Tropico, Cities: Skylines, Stardew Valley, RimWorld, Factorio, etc.

Cela reflète le développement d’une capacité complexe nouvelle. Les êtres humains parviennent toujours plus à avoir de la distance par rapport à l’économie, la politique, l’environnement, les idéologies.

Si tous ces jeux reposent sur des conceptions plus ou moins sérieuses de la réalité, il n’en reste pas moins qu’il y a une mentalité nouvelle, un niveau de conscience sociale bien plus élevé qu’il y a cent ans.

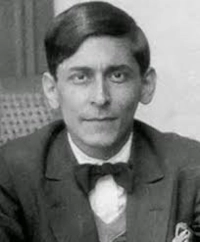

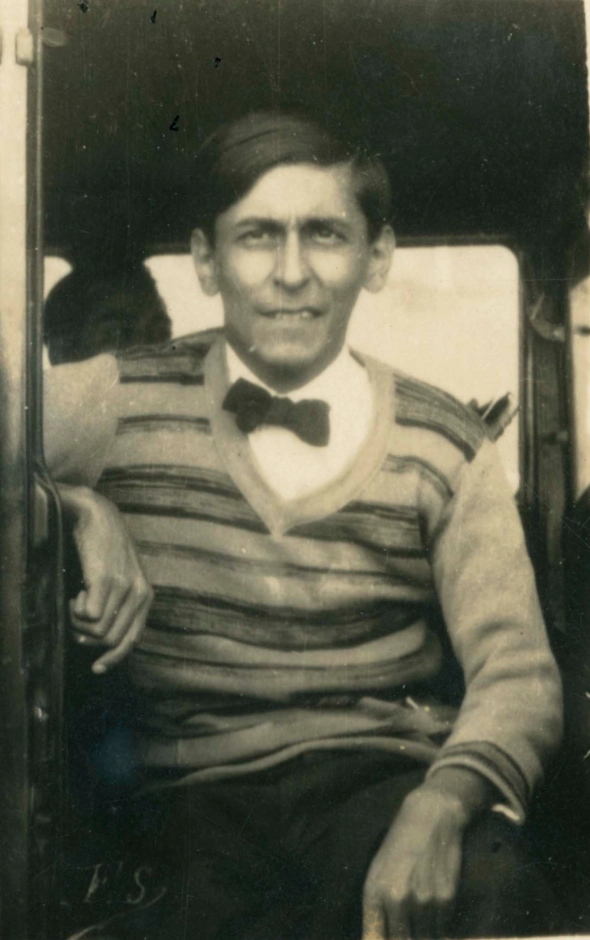

Le Péruvien José Carlos Mariátegui (1894-1930), il y a cent ans justement, disposait déjà de cette capacité.

Il était parmi les très rares personnes sur la planète à cette époque à disposer d’un recul suffisant pour pouvoir observer ce qui se passe, comprendre la nature de l’évolution en cours, affirmer quel doit être le cours des choses.

Ses Sept essais d’interprétation de la réalité péruvienne, son ouvrage majeur publié en 1928, ont eu l’effet d’une bombe intellectuelle.

La capacité à présenter les choses de manière claire, tout en allant au fond des choses, a valu un immense prestige à José Carlos Mariátegui.

Voici par exemple comment il raconte la colonisation, soulignant son caractère et sa structure.

Analyser le caractère et la structure des choses est la qualité suprême de José Carlos Mariátegui, penseur à la fois d’une extrême finesse et d’une capacité analytique hors norme.

« Jusqu’à la Conquête, le Pérou développa une économie spontanée et libre, issue du sol et du peuple péruviens.

Dans l’Empire inca, regroupement de communautés agricoles et sédentaires, l’aspect le plus intéressant était l’économie.

Tous les témoignages historiques s’accordent sur le fait que le peuple inca – travailleur, discipliné, panthéiste et simple – vivait dans l’aisance matérielle.

Les moyens de subsistance étaient abondants et la population augmentait.

L’Empire ignorait radicalement le problème de Malthus [avec la surpopulation amenant un effondrement des ressources].

L’organisation collectiviste, dirigée par les Incas, avait affaibli l’esprit individuel des Indiens ; mais elle avait extraordinairement développé chez eux, au bénéfice de ce régime économique, l’habitude de l’obéissance humble et religieuse à leur devoir social.

Les Incas tirèrent tous les bénéfices sociaux possibles de cette vertu de leur peuple, enrichissant le vaste territoire de l’Empire par la construction de routes, de canaux, etc., et l’étendant en soumettant les tribus voisines à leur autorité.

Le travail collectif, l’effort commun, furent fructueusement mis à profit à des fins sociales.

Les conquistadors espagnols détruisirent, sans pouvoir la remplacer naturellement, cette formidable machine de production.

La société indigène, l’économie inca, fut complètement anéantie par le coup de la Conquête.

Les liens de son unité brisés, la nation se dissolvait en communautés dispersées.

Le travail indigène cessa de fonctionner de manière unie et organique.

Les conquistadors se préoccupèrent presque exclusivement de distribuer et de se disputer l’abondant butin de guerre.

Ils dépouillèrent les temples et les palais de leurs trésors ; ils se partagèrent les terres et les peuples, sans même envisager leur avenir en tant que forces et moyens de production.

La vice-royauté marque le début du processus difficile et complexe de formation d’une nouvelle économie.

Durant cette période, l’Espagne s’efforce d’organiser politiquement et économiquement sa vaste colonie.

Les Espagnols commencent à cultiver la terre et à exploiter les mines d’or et d’argent.

Sur les ruines et les vestiges d’une économie socialiste, ils jettent les bases d’une économie féodale.

Mais l’Espagne n’envoie pas une force colonisatrice importante au Pérou, tout comme elle n’en envoie pas dans ses autres possessions.

La faiblesse de l’empire espagnol réside précisément dans son caractère et sa structure, davantage militaires et ecclésiastiques que politiques et économiques.

De larges bandes de pioneers ne débarquent pas dans les colonies espagnoles comme elles le font sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre.

Presque rien ne débarque en Amérique espagnole, hormis des vice-rois, des courtisans, des aventuriers, des ecclésiastiques, des médecins et des soldats.

Par conséquent, aucune véritable force colonisatrice ne se forme au Pérou.

La population de Lima [la « ville des rois » capitale de la Vice-royauté du Pérou c’est-à-dire pratiquement toute l’Amérique du Sud] se compose d’une petite cour, d’une bureaucratie, de quelques couvents, d’inquisiteurs, de marchands, de domestiques et d’esclaves.

Le pioneer espagnol manquait également de capacité à créer des groupes de travail. Au lieu d’utiliser les Indiens, il semblait vouloir les exterminer.

Les colonisateurs n’étaient pas suffisamment autosuffisants pour créer une économie solide et organique.

L’organisation coloniale a échoué dès sa fondation. Elle manquait de base démographique.

Les Espagnols et les métis étaient trop peu nombreux pour exploiter les richesses du territoire à grande échelle.

De plus, comme les haciendas côtières nécessitaient l’importation d’esclaves noirs, les éléments et les caractéristiques d’une société féodale se sont mêlés à ceux d’une société esclavagiste. »

José Carlos Mariátegui présente ici de manière limpide la nature de la colonisation espagnole, avec son impact ; c’est ce qui lui permet de comprendre l’évolution en cours, les tendances de fond.

Il est l’exemple d’une pensée s’élevant à la hauteur de toute une époque.

=>retour au dossier sur

José Carlos Mariátegui et le matériau humain