Le livre égyptien est écrit – mais pas forcément écrit en entier – sur des papyrus, des linceuls, des bandelettes de linge funéraire.

C’est que le livre consiste en des formules, et c’est le défunt qui en a choisi certaines (leur écriture impliquant également un certain coût, ce qui joue nécessairement dans la capacité d’acquisition).

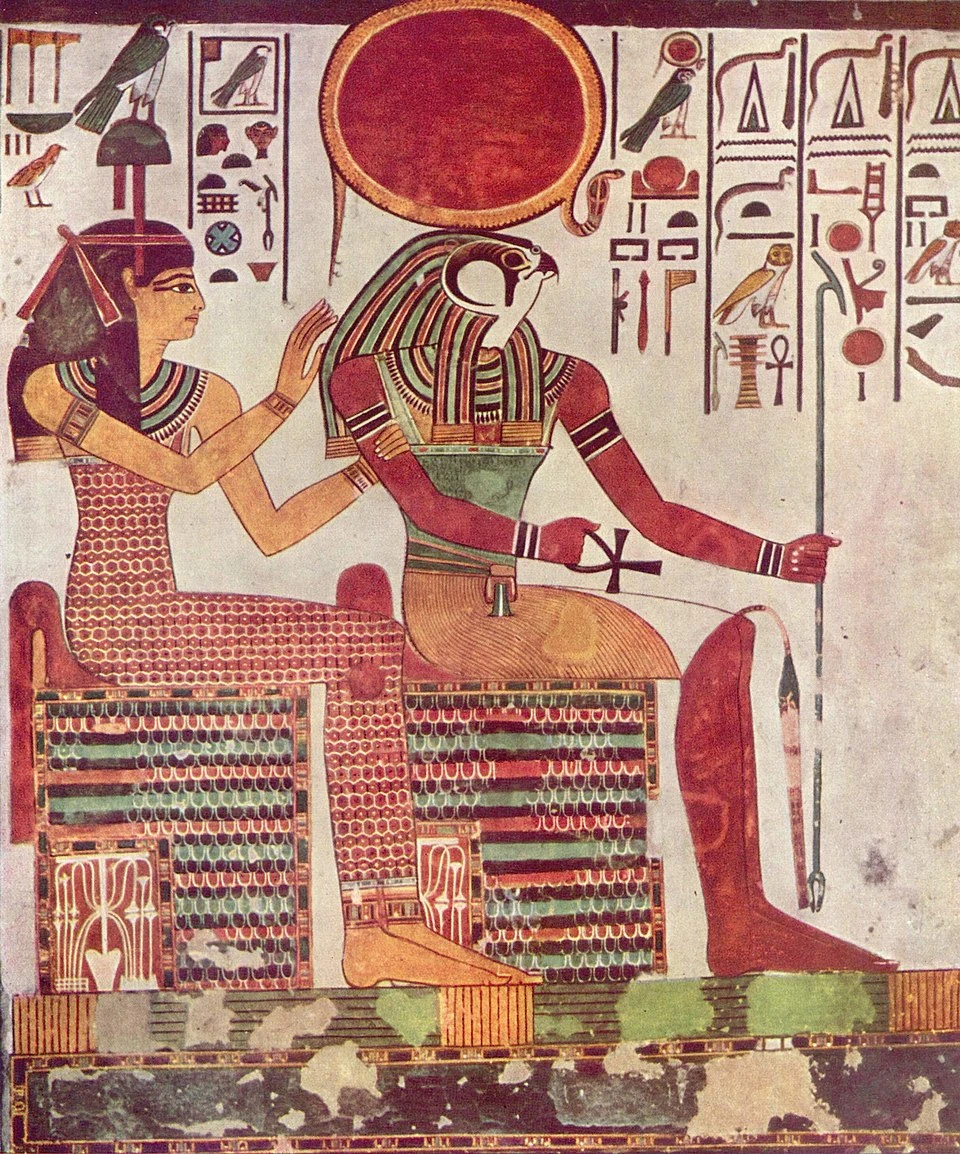

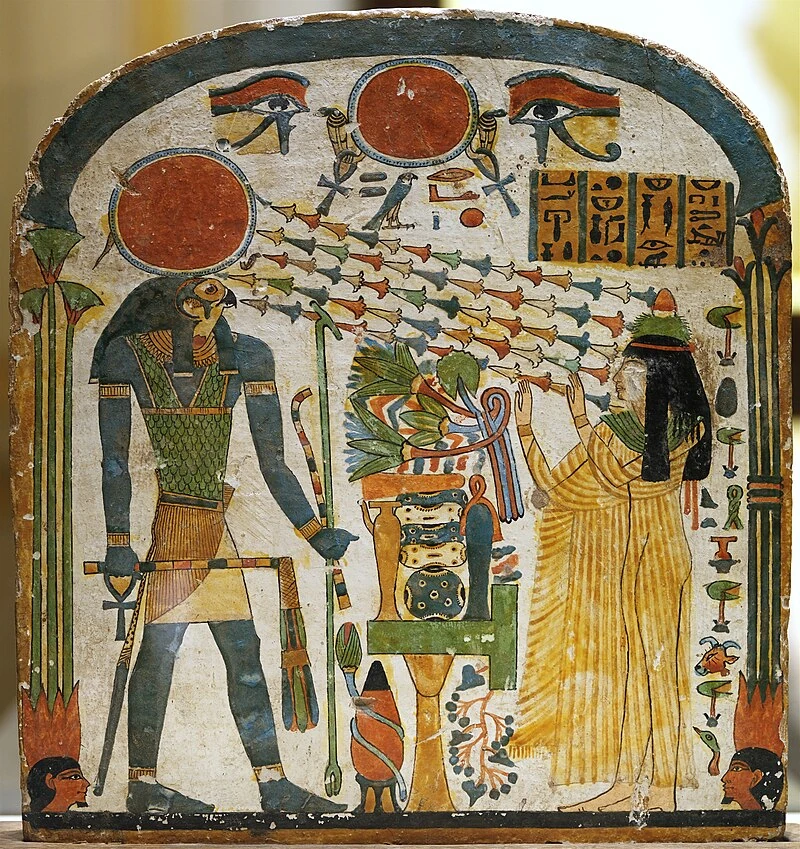

Une fois mort, il est considéré qu’il va les réciter pour réussir à passer les différentes étapes menant à la réunification avec le dieu-soleil Râ. Dans le rituel existant précédemment et réservé au pharaon, c’est un grand prêtre qui lisait le livre devant la momie.

Cette dernière approche est celle du livre des morts tibétains : un prêtre se charge de lire l’ouvrage en se plaçant à côté du mort. Il le guide ainsi dans « l’entre-deux ».

Que le texte soit lu par un prêtre dans la pyramide, qu’il soit « lu » par le défunt de manière mystique alors qu’il est déjà mort, ou bien que le texte soit lu par un prêtre tibétain à côté du cadavre, dans tous les cas il faut lire, et lire adéquatement.

La lecture a une portée magique : c’est un aspect essentiel.

Le bouddhisme tibétain accorde une valeur fondamentale au son ; on ne peut pas prier si on ne connaît pas la bonne tonalité, qui naturellement est enseignée par les maîtres religieux, en plus de dépendre de la qualité personnelle du récitant.

Il ne pouvait qu’en être de même chez les Égyptiens de l’Antiquité ; c’est un principe qu’on trouve dans toutes les visions chamaniques de la prière.

On est dans la magie. Les hymnes ou incantations égyptiennes jouent ainsi sur les homophonies, et utilisent des jeux de mots.

L’association des mots et des sons éveille des « forces » qui agissent alors.

Et les mots prononcés ont une portée, les symboles en ont une également.

Voici un exemple remarqué par l’égyptologue Bernard Mathieu : dans la pyramide d’Ounas, le symbole hiéroglyphique du dernier taureau de la séquence suivante a été buriné, pour se conformer à l’esprit de ce qui est dit à son sujet.

N’ignore pas Ounas, Dieu, puisque tu le connais et qu’il te connaît !

N’ignore pas Ounas, Dieu, puisqu’il te connaît, ou l’on dira de toi: Celui-qui-a-péri !N’ignore pas Ounas, Rê, puisque tu le connais et qu’il te connaît !

N’ignore pas Ounas, Rê, ou l’on dira de toi: le Grand seigneur de tout est anéanti !N’ignore pas Ounas, Thot, puisque tu le connais et qu’il te connaît !

N’ignore pas Ounas, Thot, ou l’on dira de toi: l’Unique est couché !N’ignore pas Ounas, Horus Sopdou, puisque tu le connais et qu’il te connaît !

N’ignore pas Ounas, Horus Sopdou, ou l’on dira de toi: le Misérable !N’ignore pas Ounas, Celui qui est dans la Douat, puisque tu le connais et qu’il te connaît !

N’ignore pas Ounas, Celui qui est dans la Douat, ou l’on dira de toi: Celui-qui-s’est-éveillé-sauf !N’ignore pas Ounas, Taureau du ciel, puisque tu le connais et qu’il te connaît !

N’ignore pas Ounas, Taureau du ciel, ou l’on dira de toi: Vieillard-que-voici !

Le dernier « Taureau du ciel » est disqualifié : son symbole est buriné. Le mot est la chose, le symbole est la chose, et l’inverse est vraie, voilà pourquoi on peut « appeler » des forces divines.

Naturellement, le cannibalisme n’est pas loin, et on trouve un « hymne cannibale » dans certaines anciennes pyramides, où hommes et dieux sont sacrifiés pour que le pharaon puisse se nourrir et intégrer leur « énergie ».

Car on en est là : dans un monde permis par un dieu-univers insufflant un souffle énergétique divin, on peut « pirater » la répartition de cette énergie.

D’où justement les invocations et les incantations des Livres des morts égyptien et tibétain.

Elles agissent de par leur tonalité et leurs références, faisant basculer les rapports d’énergie dans les situations auxquelles fait face le défunt.

Le bouddhisme tibétain a poussé à l’extrême cette question du son, au point qu’il existe une grande mode commerciale des « bols chantants tibétains » qui n’ont en réalité rien de tibétain et sont de simples bols destinés à l’alimentation dans cette partie du monde, et donc pas du tout pour relaxer ou guérir.

Il y a néanmoins une inspiration qui a sa justification dans la fascination du bouddhisme tibétain pour le son, la fréquence, la résonance.

Une figure majeure est ici le second grand personnage de cette religion, après son fondateur Padmasambhava, est Jetsün Milarépa (Jetsün Mila le « répa » c’est-à-dire le yogi vêtu de coton), qui a vécu au croisement des 11e et 12e siècles.

Milarépa est souvent présenté avec une main derrière une oreille, en train de chanter ; on lui attribue une œuvre dénommée Cent Mille Chants.

Dans le bouddhisme tibétain, les voix peuvent appeler des divinités, les syllabes combinées dans les mantras ont des effets bénéfiques, le tambour est frappé au rythme pour se placer en phase avec les rites, les cors permettent d’appeler la population.

Les instruments composés d’os humains permettent une chanson « appelant » des esprits mauvais ; on a par exemple le kangling, une trompette faite d’un fémur, pour pratiquer le rituel de purification dit Chöd élaboré par Machik Labdrön, qui a vécu à la même époque que Milarépa et qui a depuis été divinisée.

Elle est représentée en train de danser, avec un tambour sans sa main droite et une cloche dans sa main gauche.

Pour autant, il ne faut pas considérer qu’il existe des notations musicales systématisées ; en réalité, il y a de nombreuses variantes, propres à une lecture somme toute magique – chamanique, donc incapable d’une réelle unification.

On est dans la fuite en avant permanente, puisqu’on court littéralement derrière le monde pour être « en phase » avec lui et qu’on adapte les pratiques en fonction des échecs qui, immanquablement, se produisent régulièrement.

C’est une fièvre mystique et ici, il faut absolument mentionner le chant « de la gorge ».

En fait, il s’agit d’un chant diphonique, si présent dans toute la zone touchée par le chamanisme de type altaïque, turc, mongol, tibétain, ouzbek, kazakh, coréen, etc.

On parle ici d’un double son, prononcé d’une part par les cordes vocales, d’autre part par les parties de notre corps servant de résonance (le pharynx, la bouche…).

Naturellement, toute cette conception du son s’appuie sur la notion idéaliste d’analogie : la fréquence de ce qui est prononcé, jusqu’à la disparition finale du sens du mot lui-même, est censée être analogue à la chose appelée, que ce soit dans la Nature ou chez les divinités.

Dans la religion de l’Égypte antique et dans le bouddhisme tibétain, il est imaginé réellement s’adresser aux divinités et à la Nature, qui toutes relèvent de la même réalité, celle permise par le souffle vital du dieu-univers.

=>Retour au dossier sur Les livres des morts

égyptien et tibétain et « l’entre-deux »