L’un des thèmes de prédilection de José Carlos Mariátegui est l’éducation. Il ne faut pas penser ici à l’éducation comme simple acquisition de savoirs ou de bonnes manières.

Ce dont il parle, c’est pour ainsi dire d’une sensibilisation historique, à la fois intellectuelle, morale, technique et culturelle.

Si celle-ci n’a pas lieu, le peuple ne peut pas être lui-même. José Carlos Mariátegui expose un point de vue révolutionnaire, de type démocratique et populaire.

« Dans le processus d’éducation publique, comme dans d’autres aspects de notre vie, nous observons la superposition d’éléments étrangers combinés, insuffisamment acclimatés.

Le problème réside dans les racines mêmes de ce Pérou, enfant de la conquête.

Nous ne sommes pas un peuple qui assimile les idées et les peuples d’autres nations, les imprégnant de nos sentiments et de notre atmosphère, enrichissant ainsi, sans dénaturer, notre esprit national.

Nous sommes un peuple où peuples autochtones et conquérants cohabitent, sans encore fusionner, sans encore se comprendre.

La République se sent solidaire de la Vice-royauté, et même l’avoue.

À l’instar de la Vice-royauté, la République est le Pérou des colonisateurs, plutôt que celui des autochtones.

Les sentiments et les intérêts des quatre cinquièmes de la population ne jouent pratiquement aucun rôle dans la formation de la nation et de ses institutions.

L’éducation nationale n’a donc pas d’esprit national, mais plutôt un esprit colonial et colonisateur.

Lorsque l’État fait référence aux Indiens dans ses programmes d’éducation publique, il ne les considère pas comme des Péruviens égaux à tous les autres.

Il les considère comme une race inférieure. La République ne diffère en rien de la Vice-royauté à cet égard. »

On en revient à la question de l’observateur et ici José Carlos Mariátegui se situe absolument à rebours de l’élitisme latino-américain de l’Uruguayen José Enrique Rodó, dont l’essai Ariel eut un immense retentissement à la suite de sa publication en 1900.

José Carlos Mariátegui ne fait pas confiance aux criollos, aux élites issues de la colonisation, là où justement José Enrique Rodó les présente comme porteuses d’un degré de civilisation supérieur de l’humanité.

L’esprit aristocratique esthético-littéraire est insupportable à José Carlos Mariátegui, qui s’intéresse résolument aux questions esthétiques et littéraires, mais à travers un prisme démocratique. Il ne relève ni du positivisme, ni de l’art pour l’art, ni du décadentisme.

« Dans le culte des humanités, libéraux, vieille aristocratie foncière et jeune bourgeoisie urbaine ne faisaient qu’un.

Tous deux se plaisaient à concevoir les universités et les collèges comme des usines à érudits littéraires et juridiques.

Les libéraux n’étaient pas moins friands de rhétorique que les conservateurs. Personne ne revendiquait une orientation pratique visant à stimuler le travail et à pousser les jeunes vers le commerce et l’industrie.

(Encore moins nombreux étaient ceux qui réclamaient une orientation démocratique, visant à garantir l’accès à la culture à tous.)

L’héritage espagnol n’était pas exclusivement psychologique et intellectuel. C’était avant tout un héritage économique et social.

Le privilège de l’éducation subsistait pour la simple raison que persistaient ceux de la richesse et de la caste.

La conception aristocratique et littéraire de l’éducation correspondait parfaitement à un régime et à une économie féodaux.

La révolution d’indépendance n’avait pas éliminé ce régime et cette économie au Pérou. Il ne pouvait donc pas avoir renoncé à ses conceptions particulières de l’enseignement. »

Le leitmotiv de José Carlos Mariátegui, c’est la dénonciation non pas simplement de la colonisation, mais de l’esprit apporté par la colonisation, des mentalités qui ont été installées.

On en revient toujours à la question du matériau humain.

« Il est parfaitement compréhensible que les colonies d’Angleterre, nation destinée à l’hégémonie à l’ère capitaliste, aient reçu les ferments et les énergies spirituelles et matérielles d’une époque florissante, tandis que les colonies d’Espagne, nation enchaînée aux traditions de l’ère aristocratique, aient reçu les germes et les défauts d’une décadence.

Les Espagnols ont apporté leur esprit médiéval à la colonisation de l’Amérique. Ils n’étaient que des conquérants [=conquistadors], pas vraiment des colonisateurs.

Lorsque l’Espagne a cessé de nous envoyer des conquistadors, elle a commencé à ne nous envoyer que des vice-rois, des ecclésiastiques et des médecins (…).

Les États-Unis sont l’œuvre du pionnier, du puritain et du juif, esprits animés d’une puissante volonté de puissance et orientés vers des fins utilitaires et pratiques.

Au Pérou, en revanche, s’est établie une race qui, sur son propre sol, ne pouvait être qu’une race indolente et rêveuse, mal préparée aux entreprises de l’industrialisme et du capitalisme.

Les descendants de cette race, en revanche, ont hérité de ses défauts plutôt que de ses vertus. »

Ce qui ramène à la question de la nation péruvienne : celle-ci reste à mettre en place, car la majorité de sa population a été écarté du processus initial à la base même de la naissance du pays.

Le besoin historique propre au Pérou est de type national-démocratique.

« De ce fait, l’Université n’a pas joué un rôle progressiste et créatif dans la vie péruvienne, se trouvant non seulement étrangère, mais contraire aux besoins profonds et aux courants vitaux de la vie péruvienne.

La caste des propriétaires fonciers coloniaux qui, au cours d’une période turbulente de domination militaire, a pris le pouvoir dans la République est le moins national, le moins péruvien des facteurs impliqués dans l’histoire du Pérou indépendant. »

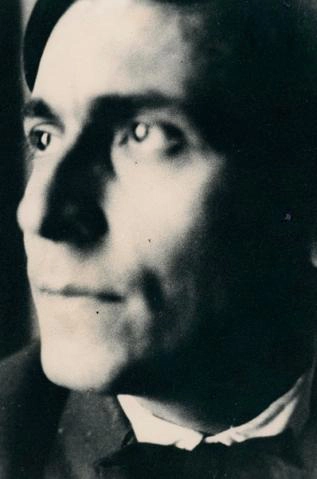

José Carlos Mariátegui est ainsi, en un certain sens, l’intellectuel qui a réussi à ne pas être happé par l’idéologie dominante ; se tournant réellement vers le peuple, il a su en voir les intérêts et appeler à l’éveil des consciences, par le Parti Communiste.

=>retour au dossier sur

José Carlos Mariátegui et le matériau humain