La grève des mineurs de 1948 dura 52 jours consécutifs, un peu plus de sept semaines.

Elle cristallisa des enjeux politiques très larges, mobilisant, avec elle ou contre elle, toutes les forces politiques du pays.

La grève fut déclenchée après un référendum organisé par la CGT : 200 000 ouvriers des Charbonnages se déclarèrent pour la cessation du travail.

Le premier jour de la grève, le lundi 4 octobre, absolument tous les puits du pays étaient bloqués.

Cette grève porta dès les premiers instants son caractère de masse, elle révéla dans les jours qui suivirent le haut niveau de conflictualité des gens des mines.

On est dans une révolte qui est, en un certain sens, le pendant de la « bataille du charbon » lancée par le Parti Communiste Français en 1945.

Les communistes avaient conquis leur légitimité en étant en première ligne pour relancer la production, en particulier du charbon.

Avec la grève des mineurs, il y a en quelque sorte l’exigence que les services rendus soient reconnus.

L’erreur stratégique était pourtant là : la France n’était pas une démocratie populaire et il n’y avait aucune raison que le capitalisme fasse des mineurs une couche sociale valorisée.

Ce fut donc un affrontement terrible, de haute valeur sur le plan de la lutte des classes, et en même temps un combat perdu d’avance.

On peut distinguer quatre séquences dans le déroulement du mouvement de grève. Du 4 octobre au 8 octobre 1948, la grève s’installe, le gouvernement n’agit d’abord pas.

Puis, du 8 octobre au 17 octobre, la CGT œuvre pour se maintenir au centre du jeu. Du 17 octobre au 23 octobre, les masses passent à l’assaut. Enfin, du 23 octobre au 29 novembre, c’est un lent délitement.

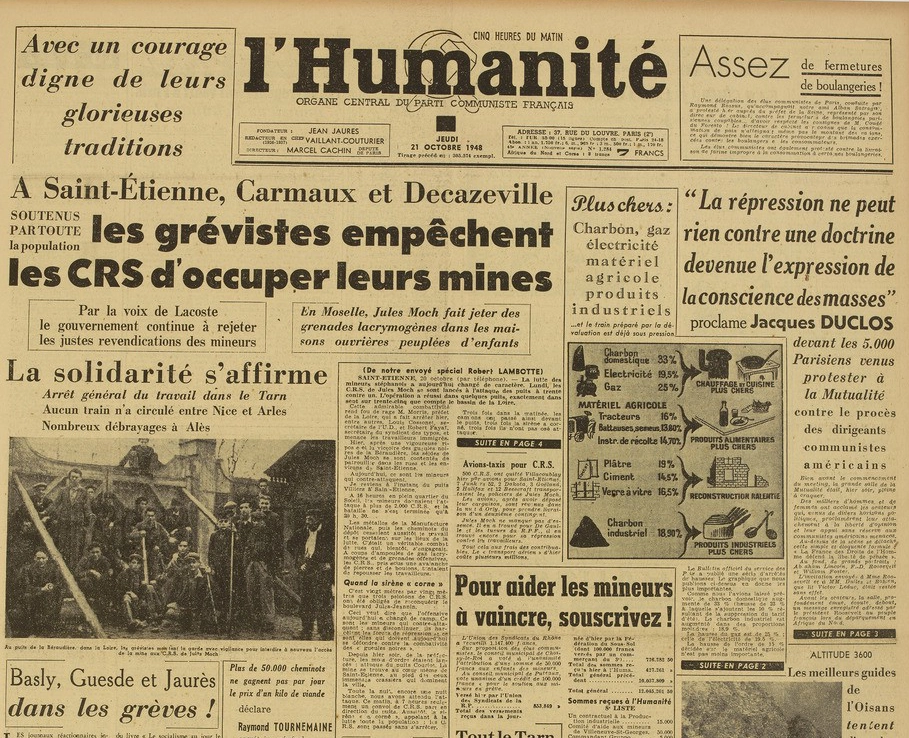

Comment se déroula la grève ? Elle prit la forme de piquets, avec occupation des carreaux de fosse et des différentes installations annexes. Dès les premiers jours, certains piquets se retranchèrent derrière de véritables barricades.

La CGT organisa des meetings locaux la deuxième semaine, afin de maintenir la tension.

Après une courte période de « pourrissement » selon l’expression de Benoît Frachon, secrétaire général de la CGT, le gouvernement procéda à la répression de la grève.

Celle-ci fût implacable et militarisée. Les CRS dégagèrent d’abord le bassin de la Moselle, puis ce fut le Massif central et enfin le Nord-Pas-de-Calais.

Dès le 16 octobre, la CGT réclamait le retrait des forces de l’ordre et décidait à titre d’avertissement une grève de vingt-quatre heures des services de sécurité des cokeries et des mines.

Le gouvernement répondit par l’ordre d’occupation des puits.

La CGT lança alors, le 18, la grève illimitée de la sécurité.

À cette date, dans le Pas-de-Calais, la grève touchait les centrales thermiques – dépendantes du charbon – qui furent dans l’obligation d’en partie cesser leur production.

Des coupures du courant électrique intervinrent à Angres, Avion, Dourges, Eleu, Lens, Liévin et Sallaumines.

C’est tout le système de régulation hydraulique qui s’en trouva perturbé.

Les remontées des eaux de sous-sol menacèrent certains quartiers du bassin lensois. Dans les Cévennes, les puits du Martinet et de Bessèges subirent aussi des inondations du fait de l’arrêt des pompes.

Bientôt, des cortèges se formèrent dans des rassemblements de plusieurs milliers d’hommes, de femmes et d’enfants devant les Grands Bureaux d’Hénin-Liétard et d’Oignies, puis le 19 à Verquin et le 21 à Béthune.

Le 19, à la fosse 8 à Verquin, un demi-millier de personnes attaquèrent le cordon de police qui protégeait l’équipe de sécurité. Une trentaine de personnes furent arrêtées durant l’émeute.

Dès le lendemain, 500 personnes se rassemblaient devant le commissariat de Barlin et 300 devant celui de Noeux-les-Mines pour réclamer la libération de leurs camarades.

Le 21 octobre, à Béthune, drapeau rouge et fanfare en avant, un cortège de 6000 personnes venues d’Auchel, de Bruay-en-Artois, de Divion et de Noeux-les-Mines marcha vers la sous-préfecture.

Ayant obtenu la libération des inculpés du 8 de Verquin, ils réclamaient l’impunité pure et simple et la restitution des papiers d’identité confisqués par la police.

Devant la valse-hésitation du sous-préfet, un des délégués donna du clairon et la foule entra dans le bâtiment.

Le sous-préfet et le procureur de la République furent retenus jusqu’à ce qu’ils eussent signé un document promettant l’immunité des inculpés.

Les CRS donnèrent l’assaut avec l’appui des gendarmes ; une trentaine de blessés des deux camps fut dénombrée.

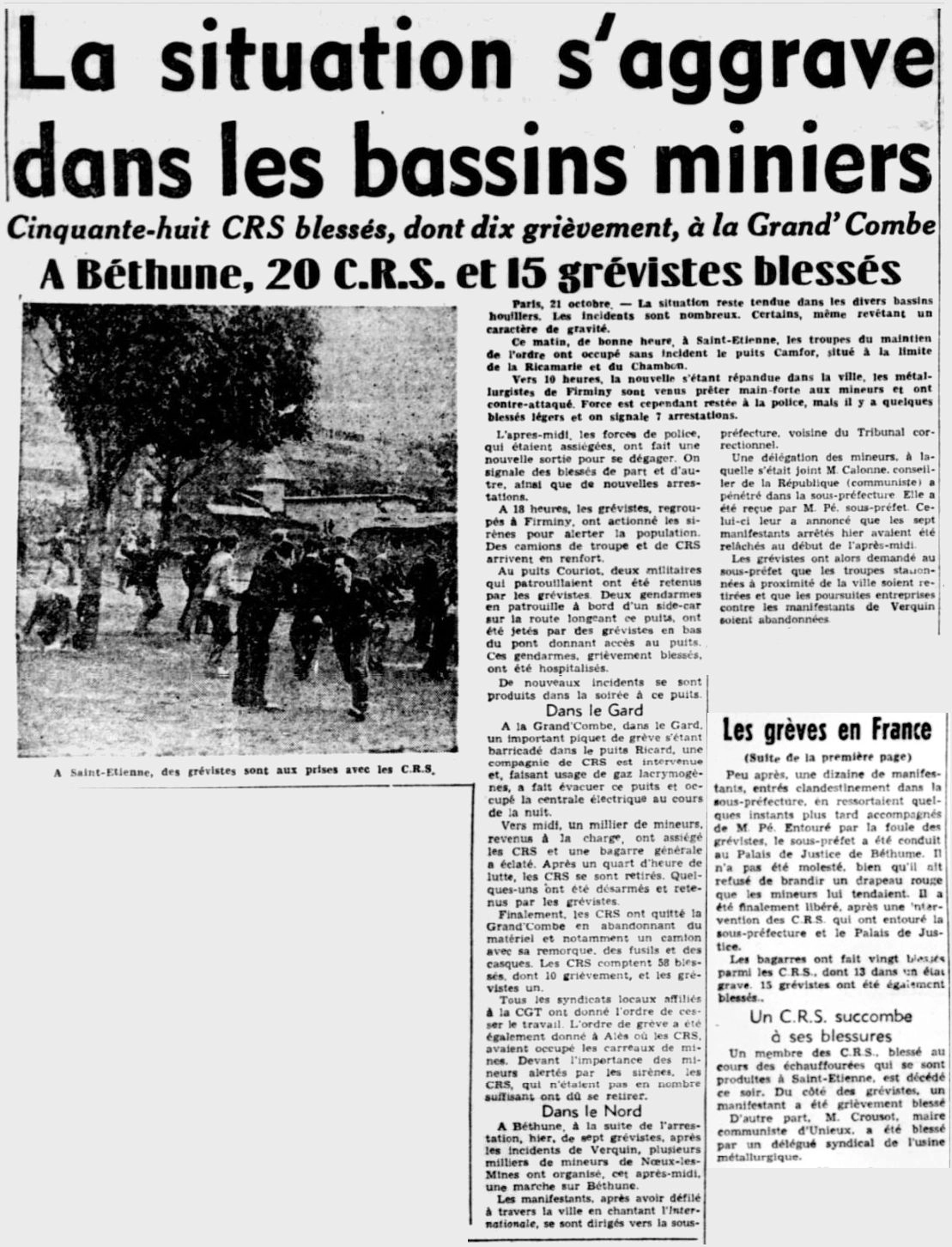

Dans le Gard, le même matin du 21 octobre, des affrontements eurent lieu entre des grévistes qui occupaient le puits Ricard et les CRS.

Le piquet de grève fut démantelé et les grévistes expulsés du carreau de mine par la force.

L’après-midi même, un important cortège parti du quartier ouvrier s’ébranla vers la fosse pour organiser la réoccupation du puits. Les affrontements furent extrêmement violents, et les mineurs débordèrent les CRS.

Refluant, ils sautèrent ou furent jetés, d’un mur haut de 6 à 10 mètres. 14 CRS furent grièvement blessés, 56 plus légèrement.

Aucun coup de feu ne fut tiré ce jour-là, on ignore le bilan des blessés chez les mineurs.

Les grévistes occupant le puits Ricard furent finalement évacués quelques jours plus tard à l’aide de blindés.

Au puits Cambefort à Firminy dans la Loire, ce 21 octobre marqua le commencement d’affrontements eux aussi violents.

Les mineurs tentèrent de reprendre le contrôle du puits gagné par la police.

Le lendemain, une nouvelle offensive ouvrière s’organisa sous la conduite d’un ancien commando de francs-tireurs partisans.

Le même jour, à Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire, les mineurs attaquèrent les forces de l’ordre et, au terme de violents affrontements, prirent le contrôle de la ville.

Ils firent littéralement prisonniers cent trente gendarmes conduits par leur colonel et quinze gardiens de la paix, auxquels ils confisquèrent les armes.

Le 23 octobre, le ministre socialiste de l’Intérieur Jules Moch ouvre la boîte de Pandore, en affirmant que les forces de l’ordre « pourront se défendre après les sommations réglementaires », que les préfets « auront le droit d’interdire toute réunion, même privée » et que « les étrangers participant aux manifestations actuelles seront tous expulsés, quelle que soit la durée de leur séjour et leurs attaches en France ».

Au terme de cette politique de durcissement de la répression des mineurs grévistes, le 3 novembre, Jules Moch fit le point sur les résultats de cette stratégie selon les différentes régions.

Selon lui, à cette date, le bassin de Lorraine, premier bassin réinvesti, avait repris totalement le travail, l’Aveyron à 25 %, le Gard à 27%, le Tarn à 33%, la Nièvre à 47%, la Loire à 50%, la Saône-et-Loire à 59%.

S’il indiquait que le Nord avait repris à 40%, il ne donna pas de pourcentage pour le Pas-de-Calais qu’il considérait « en cours de libération ».

Il estima à 45 000 le nombre des mineurs ayant embauché le 2 novembre dans l’équipe du matin sur un effectif total de 145 000 (soit environ 31%), ce qui montrait que la grève était encore majoritaire à cette date.

À partir du 10 novembre, la reprise du travail s’accéléra.

Dans un long discours devant l’Assemblée nationale, le 16 novembre, Jules Moch dénonça ce qu’il estimait être une entreprise de déstabilisation de la République, menée par le Parti Communiste Français.

Il affirmait avoir des preuves du caractère insurrectionnel de la grève des mineurs, et justifiait ainsi l’implacable répression des forces de l’ordre.

Le 25 novembre, tous les puits enregistraient des descentes à hauteur de 90 %. La CGT appela à la reprise du travail le 29 novembre.

Au cours de la grève, sept ouvriers furent tués par les forces de l’ordre. Parmi eux, le 8 octobre, Jersej Jamsek, âgé de quarante-trois ans, mourut à Merlebach au cours d’une charge des CRS.

Le 26, Max Chaptal, 26 ans, fut fauché par une rafale de mitraillette, alors qu’il tentait de franchir un pont défendu par les forces de l’ordre autour d’Alès.

On dénombra des centaines de blessés dans toute la population des mines, pas seulement des ouvriers-mineurs.

Au plus fort du conflit, l’armée occupait les cités minières avec blindés et automitrailleuses.

Un couvre-feu avait été imposé. Au total, 1041 ouvriers furent traduits devant les tribunaux.

Les condamnations allèrent jusqu’à trois ans d’emprisonnement ferme.

3000 mineurs furent licenciés, expulsés de leur logement et souvent marqués au rouge auprès des sous-traitants des Charbonnages dans le bassin.

=> retour au sommaire du dossier

sur Le Parti Communiste Français

et les trois grèves historiques : 1947, 1948, 1949