Un événement déterminant pour la formation de la Ligue musulmane fut le processus aboutissant en 1905 à la division administrative du Bengale.

Justifiée par l’Empire britannique pour une question d’efficacité administrative concernant un vaste territoire, elle provoqua cependant la colère du Congrès national indien, qui y vit une politique de « diviser pour régner », dans la mesure où le Bengale oriental devenait alors une province à majorité musulmane.

Le mouvement d’opposition hindoue à l’Empire britannique était par ailleurs très puissant au Bengale, avec comme symbole le roman Le Monastère de la félicité publié en 1882 par Bankim Chandra Chatterji.

On y découvre une présentation romancée d’une vaste révolte de renonçants contre le nabab musulman du Bengale, en pleine famine à la fin du 19e siècle, dans une opposition sanglante tant avec l’Empire britannique qu’avec les musulmans.

Le culte de la déesse-mère est assimilé à la protection de l’Inde face aux envahisseurs, en l’occurrence anglais et musulman.

Le roman aura un immense succès et le slogan revenant dans le roman, Vande mataram, « Salut à la mère », deviendra le grand mot d’ordre des nationalistes indiens se revendiquant de l’hindouisme.

La réunification administrative du Bengale fut ensuite obtenue dans la foulée, en 1911, au grand dam des dirigeants musulmans qui perdaient ce qui formait à leurs yeux une base sûre.

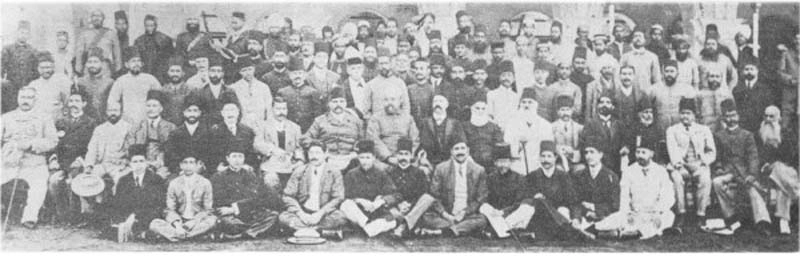

C’est dans ce contexte que se forme la Ligue musulmane panindienne, en décembre 1906, comme rassemblement de l’élite musulmane, en tant que prolongement direct de la All India Muhammadan Educational Conference à Dacca.

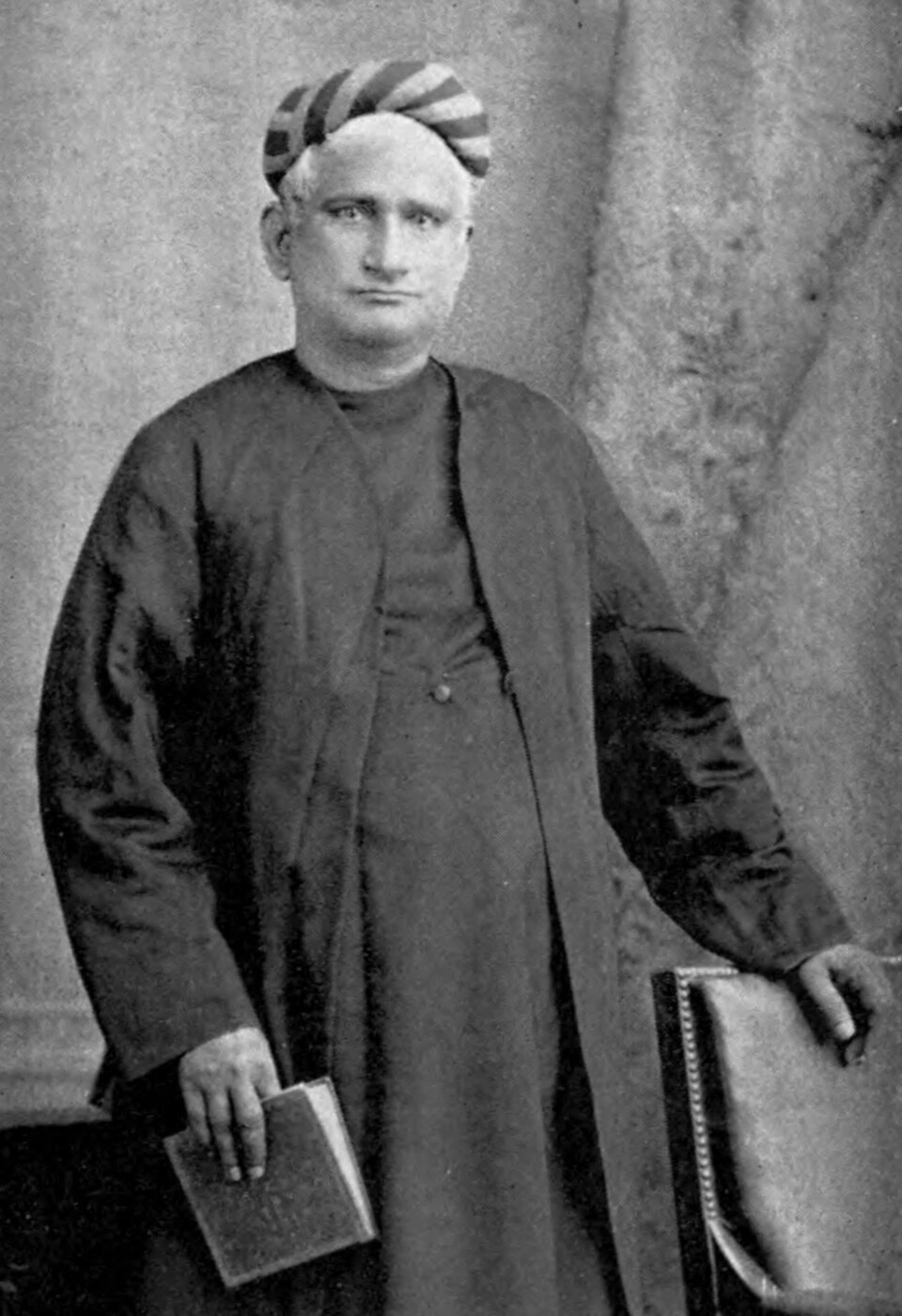

Le « Nawab » Vicar-ul-Mulk, c’est-à-dire un aristocrate musulman (le mot existe en français sous la forme nabab) est élu secrétaire général à cette occasion ; dans son discours d’intronisation le jour même, il présenta de la manière suivante la situation :

« Les musulmans ne sont qu’un cinquième, en nombre, comparés à la population totale du pays, et il est manifeste que si dans un certain délai le gouvernement britannique cesse d’exister en Inde, alors le pouvoir passera dans les mains de la communauté qui est pratiquement quatre fois plus nombreuse que nous le sommes.

Maintenant, messieurs, considérons chacun ce que sera notre considération si une telle situation se produit en Inde. Alors, notre vie, notre propriété, notre honneur et notre foi seront tous en grand danger. »

Pour cette raison, explique le Nawab, il faut soutenir, de manière égoïste, l’autorité de la Grande-Bretagne, de la manière la plus loyale.

On a ici le développement naturel de l’activité de Syed Ahmad Khan.

Et cela exprime une claire convergence des féodaux de la minorité musulmane avec le colonialisme britannique, très heureux de trouver des alliés dans son travail de stabilisation de la situation afin de perpétuer sa domination.

Dans ce cadre, les Britanniques mirent en place en 1909 une séparation électorale entre hindous et musulmans ; en 1919, il en alla de même pour les Européens, les chrétiens, les Sikhs.

C’était la voie ouverte pour les partis communautaires, la Ligue musulmane en premier lieu.

Initialement, le nombre d’adhérents à la Ligue musulmane était limité à 400, avec un revenu annuel important exigé pour pouvoir être membre ; la constitution votée lors de la première conférence, à Karachi, s’appuyait sur un projet établi tout d’abord à Dacca, puis à Aligarh, alors que fut nommé président Aga Khan III, chef de file religieux des ismaéliens nizârites.

La Ligue musulmane représentait des forces féodales, dont le capital accumulé tient entièrement à une position aristocratique dans un cadre musulman. La remise en cause de ce cadre signifiait simplement la perte de la base de la production de cette richesse.

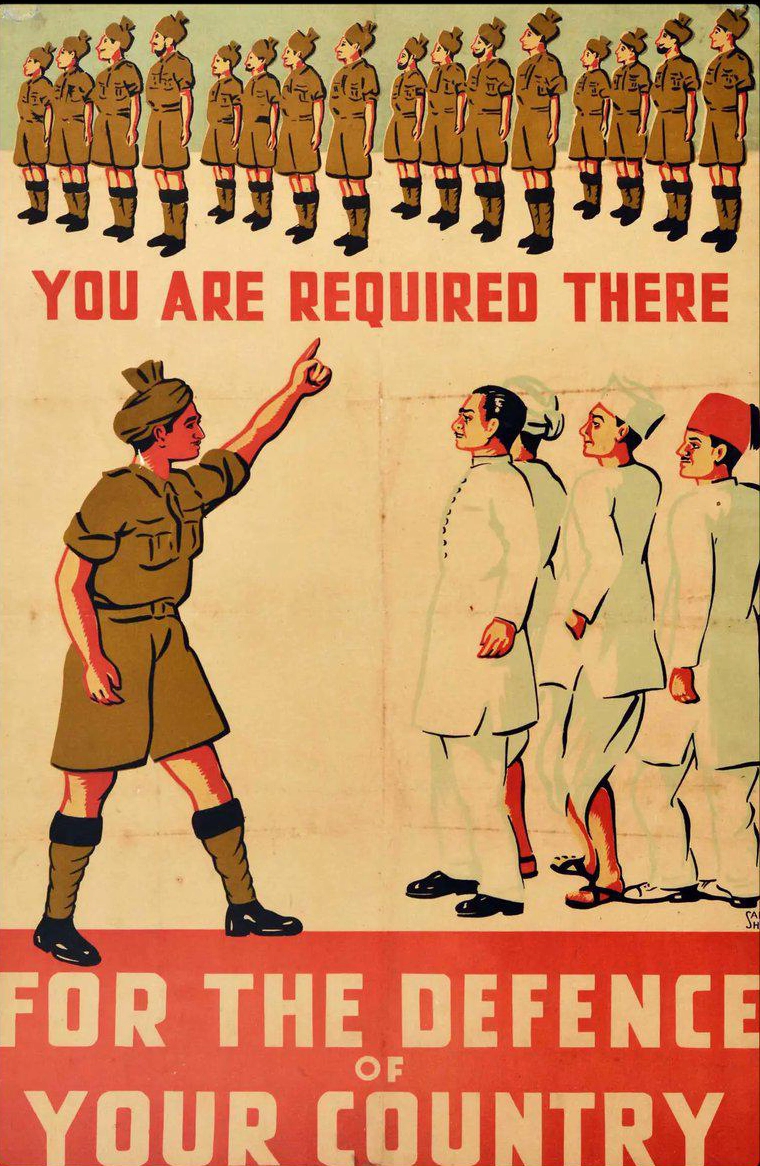

Cependant, la première guerre mondiale fit évidemment vaciller la confiance en la domination de la Grande-Bretagne sur l’Inde, alors que le mouvement pour l’indépendance s’amplifiait également.

La Ligue musulmane avait grandi, mais les possibilités de se placer sous l’égide de l’Empire britannique s’amenuisaient clairement.

Le sol commençait à se dérober sous les pieds des forces féodales musulmanes.

Pour cette raison, grâce au rôle d’intermédiaire de Muhammad Ali Jinnah, un musulman membre du Congrès national indien, ce dernier réalisa avec la Ligue musulmane le pacte de Lucknow en 1916.

Ce pacte exigeait de la Grande-Bretagne, à la sortie de la première guerre mondiale, un gouvernement proprement indien, avec également 1/3 des places du gouvernement central qui soient réservées aux musulmans.

Pour les musulmans de l’Inde, c’était le début d’une fuite en avant : puisque l’Empire britannique reculait et qu’aucun retour en arrière n’apparaissait comme possible, alors il fallait faire monter les enchères, faire vibrer l’identité, développer un fondamentalisme.

=>Retour au sommaire du dossier sur

La division religieuse forcée :

les exemples du Pakistan et du Bangladesh