Le Parti communiste (SFIC) et le Parti socialiste (SFIO) ont intégré qu’il fallait la convergence avec les radicaux.

Lorsque le 11 novembre 1935, 100 000 anciens combattants défilent, en exigeant du gouvernement différents droits, ils ont le soutien de 150 000 manifestants, avec l’appui complet du Parti communiste (SFIC).

Tout le discours du Parti communiste (SFIC) vise à dire que l’extrême-droite est au service soit de l’Allemagne nazie soit de l’Italie fasciste, que le gouvernement Laval est réactionnaire et en collusion avec l’extrême-droite, que par conséquent il faut sauver la France, les Français et « les libertés ».

La dénonciation de la bourgeoisie est effacée au profit des attaques contre « l’oligarchie » et les références à la révolution française deviennent une norme.

Ce qui est dénoncé, c’est l’esprit de « guerre civile », considéré comme une discorde menaçant la France, et même la défense de la valeur du franc est prétexte à des revendications patriotiques et des appels à la stabilité.

La mise en avant de l’URSS rentre dans ce cadre, car l’URSS est considérée comme un facteur international de paix et un allié pour la France ; ici on est très clairement en convergence avec les radicaux qui voient en l’URSS une force capable de faire contrepoids à l’Allemagne.

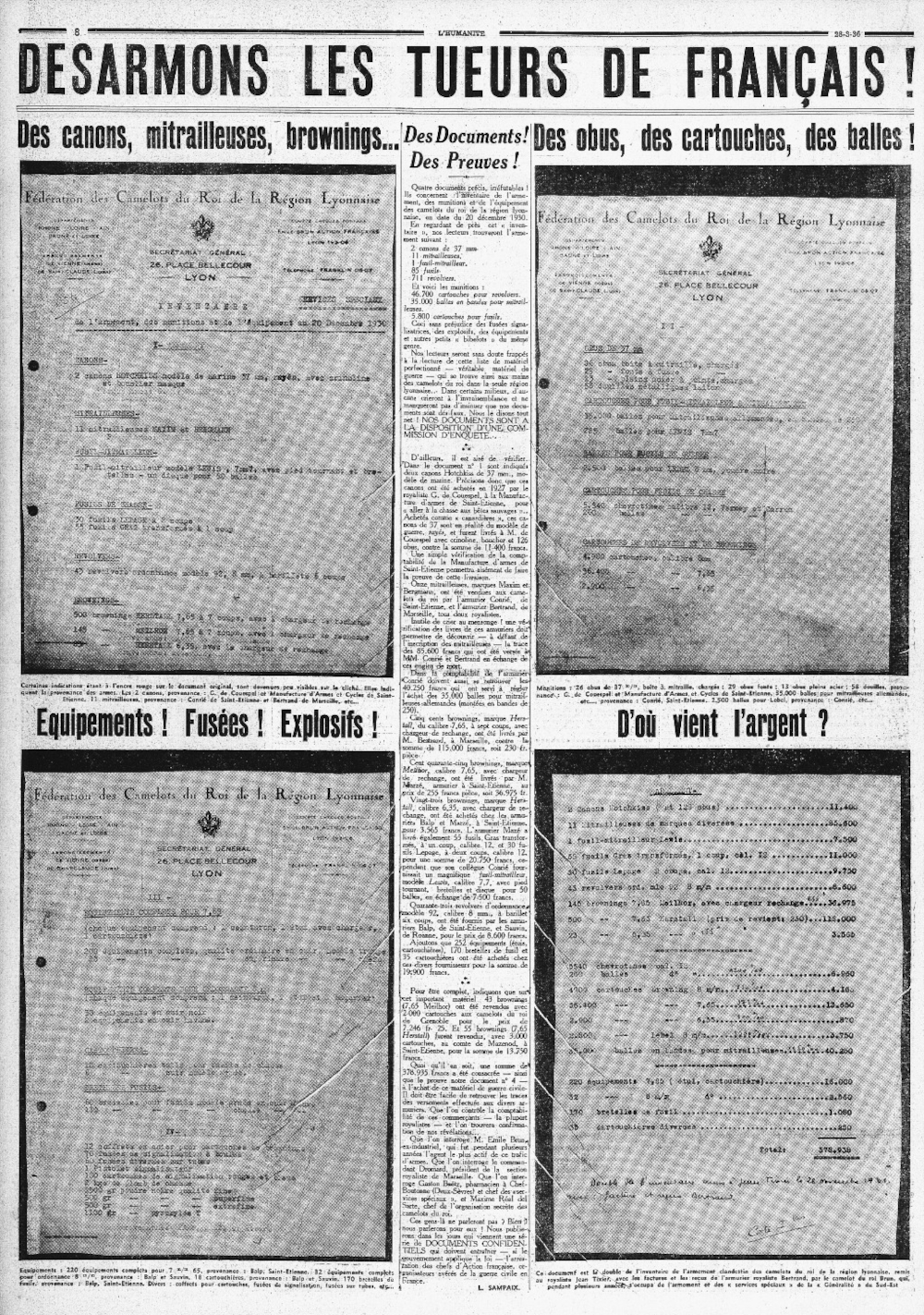

Le Parti communiste (SFIC) se présente donc comme le vrai artisan de la « réconciliation française », car avec le Front populaire il y a le moyen de dissoudre et de désarmer les ligues.

Celles-ci, indéniablement, pratiquent un jeu absurde. Malgré qu’elles aient été mises totalement dans les cordes en février 1934, elles continuent un jeu agressif qui déplaît fortement à l’opinion publique française.

Il y a ainsi de nombreux morts, en plus des nombreuses agressions et attaques.

Albert Perdreaux est assassiné par les Jeunesses patriotes, le 12 février 1934, à Chaville ; Joseph Fontaine est tué par les Camelots du Roi le 11 avril 1934, à Hénin-Liétard.

Jean Lamy est assassiné le 15 mai 1934 par les Jeunesses patrio tes à Montargis ; Paul Dejean est tué en mai 1935, par les Camelots du Roi à Toulouse, Marcel Cayla en juin 1935, par les Croix-de-Feu, à Moissac.

À chaque fois, les assassins s’en sortent, ou bien sont condamnés à des peines infimes. D’où la pression immense pour la dissolution des ligues.

La loi du 10 janvier 1936 va en ce sens jouer un rôle immense dans l’histoire de France, et de manière erronée on l’attribue au Front populaire. En réalité, elle date du gouvernement dirigé par Pierre Laval.

Celui avait été maire et député SFIO dans les années 1920, avant de passer à droite ; il sera ensuite la grande figure de la collaboration avec l’Allemagne nazie aux côtés du maréchal Pétain.

Dans les années 1930, il est plusieurs fois ministre (Intérieur, Affaires étrangères, Travail, Colonies) et surtout président du Conseil des ministres (soit l’équivalent du « super » premier ministre) du 7 juin 1935 au 24 janvier 1936.

Le Parti communiste (SFIC) le dénonce comme très favorable à l’Italie fasciste et aux Croix-de-feu de La Rocque ; en pratique Laval, un opportuniste manœuvrier professionnel, fonctionne avec une majorité bricolée, passant par des décrets-lois pour mettre en place une politique économique de déflation, abaissant notamment de 10 % les salaires des fonctionnaires.

Sauf que les radicaux en ont assez des ligues et que le parlement, dont l’existence même est menacée par l’extrême-droite faisant de l’antiparlementarisme sa raison d’être, a donc décidé de passer à l’action.

Naturellement, la mise en place de la loi profite de la pression du Front populaire ; néanmoins, ce n’est pas le Front populaire qui met la loi en place : c’est très important pour bien comprendre que cette loi est portée par une partie de la bourgeoisie elle-même, celle-ci ne s’alignant pas sur l’Allemagne nazie ou l’Italie fasciste.

Que dit la loi du 10 janvier 1936 ? Tout d’abord, il faut bien saisir que c’est une loi, produite par un décret-loi gouvernemental.

C’est une décision administrative du gouvernement qui, justement, autorise celui-ci (ou le président) à dissoudre une association de type loi de 1901.

La loi de 1901 précise déjà dans quelle mesure une association peut être dissoute : en cas d’une cause ou d’un objet illicite, en cas d’activités contraires à la loi ou aux bonnes mœurs, qui viseraient à changer la « forme républicaine du gouvernement » ou bien « porter atteinte à l’intégrité du territoire national ».

La loi de 1936 permet d’être plus rapide déjà, et ensuite elle vise en particulier la dimension militaire des associations.

Son premier article stipule ainsi que :

« Seront dissous, par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :

1° Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ;

2° Ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d’éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;

3° Ou qui auraient pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement. »

Le deuxième article prévoit la répression en cas de maintien ou éventuellement de reconstitution ; le troisième article annonce la confiscation des biens et armes de l’association ; l’article 4 aborde l’application pour l’Algérie et les colonies.

La loi n’impliquait aucune répression immédiate, mais elle fut mise en pratique immédiatement après son instauration.

Le principal dirigeant du Parti socialiste (SFIO), Léon Blum, revenant en voiture du parlement le 13 février 1936, eut en effet le malheur de tomber dans le convoi de l’Action française accompagnant le cercueil de Jacques Bainville, un de ses principaux cadres.

Des ouvriers du bâtiment d’un chantier voisin purent sauver Léon Blum, qui manqua de se faire tuer alors qu’il avait été sorti de la voiture et roué de coups.

Cela se déroulait juste après l’anniversaire de la révolte antifasciste qui avait suivi le 6 février 1934, 150 000 personnes défilant à Paris le 9 février 1936 : l’émotion fut énorme.

Une gigantesque manifestation s’ensuivit le 16 février à Paris, de Panthéon à Nation, avec sans doute autour de 500 000 personnes.

Le même jour, le Front populaire triomphait aux élections en Espagne : la journée fut un incroyable marqueur politique.

La grande revendication fut alors, comme il se doit, l’interdiction des ligues.

Voici le communiqué commun socialiste-communiste :

« CONTRE LE FASCISME ASSASSIN

Le Comité de Coordination du Parti Socialiste et du Parti Communiste, réuni le 20 février 1936, se félicite du caractère grandiose de la manifestation populaire du 16 février dernier, organisée à la suite de l’odieux attentat des bandes royalistes contre le camarade Léon BLUM.

Sûr d’être l’interprète de la population laborieuse de France, le Comité de Coordination s’étonne :

Que les mesures indispensables de protection des libertés publiques n’aient pas été prises par le gouvernement ;

Que des hommes, comme M. Maurras, et des journaux, comme l’« Action Française », continuent d’avoir la liberté de provoquer les assassinats ;

Que la dissolution des ligues et groupements d’« Action Française » ne soit pas encore effective.

Ces actes de tolérance donnent aux factieux de nouvelles raisons de poursuivre leur activité criminelle de préparation à la guerre civile.

Le Comité de Coordination s’élève avec force contre les lenteurs apportées par le gouvernement à l’application de la loi aux bandes royalistes, tandis que des défenseurs de la liberté sont emprisonnés.

II est inadmissible de voir M. Charles MAURRAS en liberté tandis que le camarade communiste COUTANT, âgé de 78 ans, est en prison, comme gérant de journal, pour des articles de presse relatant des décès de soldats dans les casernes, tandis que les camarades communistes LABESSE et GIRAUT sont eux aussi emprisonnés pour le même motif.

Il est également inadmissible que les cambrioleurs du siège de la Fédération Socialiste de la Seine soient acquittés et que I’« Humanité » et d’autres journaux prolétariens soient l’objet de poursuites.

Lé Comité de Coordination appelle les organisations socialistes et communistes et tous les travailleurs à exiger l’application de la loi contre les factieux et la libération immédiate des militants qui ont lutté pour la cause du peuple.

LE COMITE DE COORDINATION DU PARTI SOCIALISTE ET DU PARTI COMMUNISTE. »

Néanmoins, en pratique, le jour même de l’agression contre Léon Blum, le conseil des ministres organisa une réunion où, sous l’égide d’Albert Sarrault nommé à la fois président du conseil et ministre de l’Intérieur trois semaines auparavant, est décidée la dissolution de la Ligue d’Action française, de la Fédération nationale des Camelots du roi et de la Fédération nationale des étudiants d’Action française.

Le Conseil d’État valida la décision par l’arrêt d’Assemblée publique Sieurs de Lassus, Pujo, et Real del Sarte du 4 avril 1936 ; le juge administratif alla jusqu’à considérer qu’il était légal de prendre en compte l’activité de l’Action française avant l’instauration de la loi du 10 janvier 1936.

Il était en effet visible sans ambiguïté que l’Action française « tend au rétablissement de la monarchie par tous moyens, notamment par l’emploi de la force » et que « les trois groupements dissous concourent par leur activité à la réalisation de cet objet ».

La décision de la dissolution de l’Action française procède donc d’un gouvernement dirigé par le radical Albert Sarraut, qui ministre de l’Intérieur en 1927 avait expliqué que « le communisme, voilà l’ennemi ! ».

C’est un aspect à bien comprendre pour ne pas perdre de vue le rôle et le poids des radicaux dans cette phase historique.

=>Retour au dossier sur

Le Parti communiste (SFIC)

et la construction du Front populaire en 1934-1935