Sur le plan du périple du point de vue égyptien, tout se complique, dans des proportions incommensurables.

Essayons de décrire dans les grandes lignes ce qui se passe tendanciellement.

Dans l’Égypte antique, la religion est du type chamaniste-polythéiste.

L’univers est donc considéré comme dieu-univers impersonnel, infini, éternel, souffle de vie ; cette conception est valable pour toutes les religions de ce type.

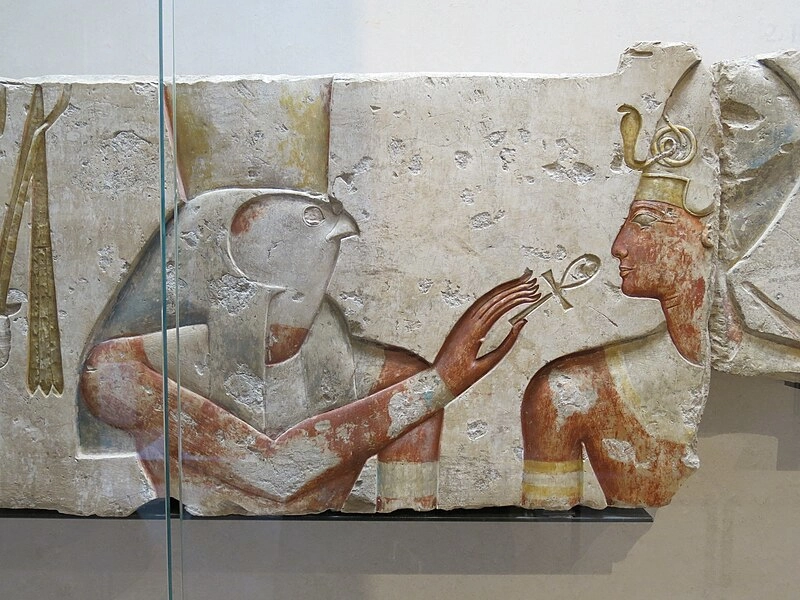

Cette force suprême est dénommée ânkh ; elle est symbolisée par le fameux symbole de la croix ansée, ainsi qu’un ibis chauve pour le hiéroglyphe.

Cet univers permet aux choses d’exister grâce à la fourniture d’un souffle vital, le ka. Celui-ci s’inscrit temporairement dans chose, qui a une forme particulière.

Chaqueforme dans le monde a une sorte de porteur, de pilote, appelé ba, l’équivalent de l’âme, de l’esprit personnel, si l’on veut.

Ce ba est symbolisé par un oiseau du type cigogne, le Jabiru d’Afrique, avec une tête humaine. Si un dieu est capable de prendre plusieurs formes, il a alors plusieurs ba.

Dans le Livre des morts égyptien, voici ce qui se passe.

Lorsque l’âme se sépare du corps, le souffle d’énergie (= ka) s’en va. Il pourra revenir dans le corps si celui-ci est conservé (par momification).

Pendant ce temps-là, le ba part faire son voyage, placé sous l’égide du dieu Anubis, le grand maître des secrets (de la mort).

Ce voyage se déroule dans le monde souterrain (appelé Douat) et le ba – la personnalité du défunt – se voit confronté à différentes portes, avec un gardien essayant d’empêcher le passage.

Ce gardien prend des formes visant à impressionner, pour bloquer le passage. Ce sont des monstres, des serpents, des crocodiles, etc.

On a exactement la même approche dans le Livre des morts tibétain.

Mais attention – et cela est essentiel – ces gardiens ont beau être démoniaques, consister en des créatures monstrueuses, des esprits maléfiques – leur rôle est de tester la loyauté, la fidélité du défunt.

Leur nature est démoniaque, mais pas leur fonction.

Il est très important de voir cela, car on a exactement la même chose dans le Livre des morts tibétain.

Le bien est un appel, le mal est une épreuve. Il faut suivre l’appel, surmonter l’épreuve.

On a également, à ce titre, et de manière commune aux deux ouvrages, en plus des êtres maléfiques venant tester le défunt, des esprits bienveillants qui donnent des conseils, fournissent des aides.

De plus, encore de manière commune aux deux ouvrages, des invocations et des incantations sont fournies pour aider à passer les moments difficiles. C’est de la magie.

Pour résumer, on a une personne qui doit suivre un appel. Elle franchit des épreuves où un être démoniaque vise en fait à protéger l’accès au bien des personnes indignes.

Il y a des conseillers divins, tout comme il y a eu des conseillers depuis la réalité.

Pour la mort dans l’Égypte antique, le ba franchit donc les différents paliers, qui sont en fait différentes régions du monde souterrain.

Ces régions sont divisées en douze sections, qui correspondent à douze heures, le temps étant divisé dans l’ancienne Égypte en douze heures du jour et douze heures de la nuit.

On aura compris ici qu’on va traverser les douze heures de la nuit, pour douze portes, afin de parvenir à rejoindre la lumière, celle du dieu soleil Râ.

Râ lui-même fait cela : il parcourt les douze heures du jour dans une barque, appelée mandjet, puis il traverse les douze heures de la nuit dans une autre barque, appelée mesektet.

Durant la nuit, il doit affronter le serpent infernal Apophis, qui est l’ennemi de l’ordre cosmique.

Le parcours du défunt est ainsi un écho du parcours de Râ (et inversement).

S’il réussit son cheminement, il passe dans le camp de Râ, il devient parallèle à la lumière triomphante. S’il échoue, il sera dispersé dans le chaos, avec Apophis.

D’ailleurs, au moment final, le défunt, au bout des douze heures, doit lui-même prendre une barque pour aller affronter, comme étape finale, le dieu des morts Osiris.

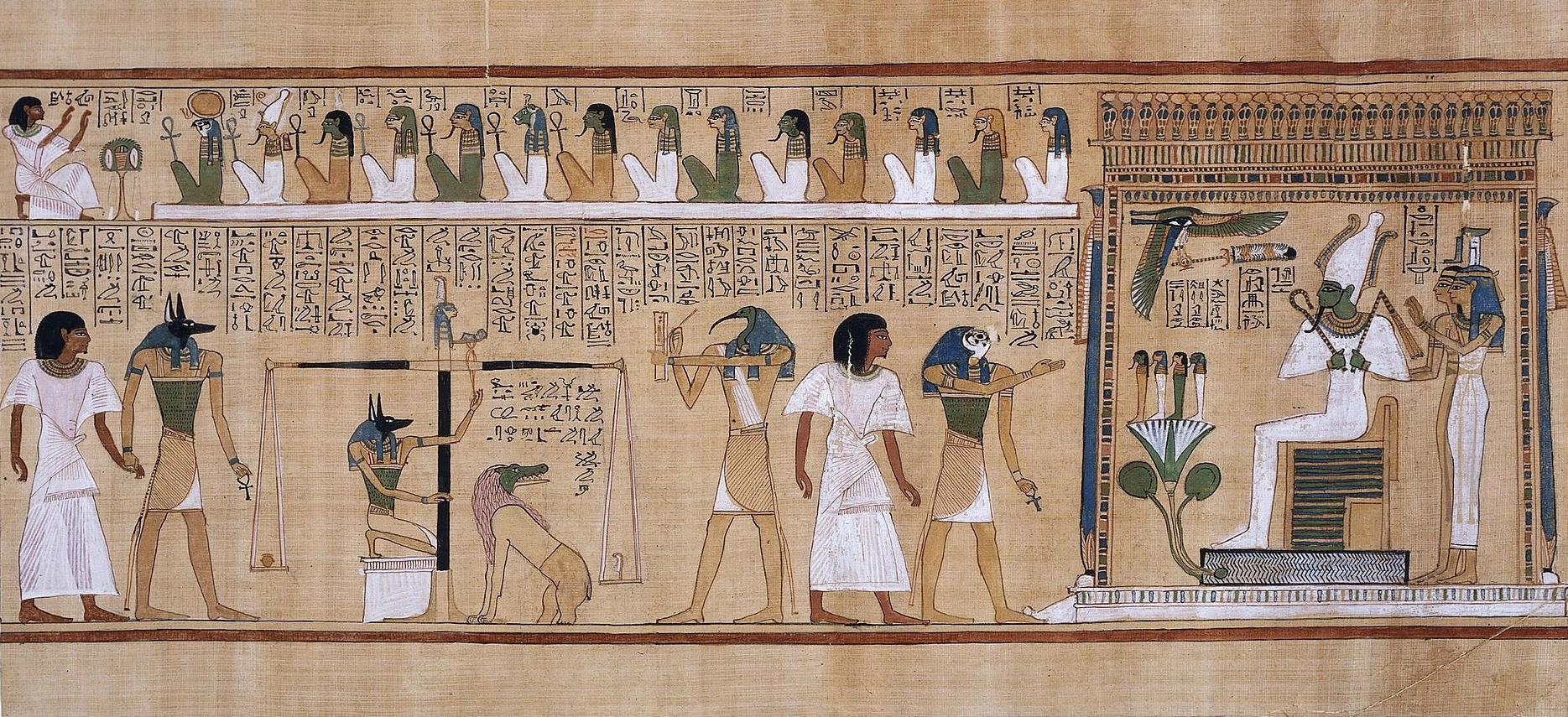

C’est le moment de la fameuse pesée du cœur, avec le défunt qui est accueilli par Anubis (au corps humain et à tête de chacal), alors que Thot (au corps humain avec une tête d’ibis) sert de scribe.

Pour les Égyptiens de l’Antiquité, le cœur était le lieu de la pensée, des choix, d’où le fait qu’on le pèse avec de l’autre côté une plume, celle de Maât, la déesse de la vérité, de la justice et de l’ordre cosmique.

Avant la pesée, le défunt procède alors à une série de justifications par la négative, expliquant qu’il n’a pas tué, pas volé, pas commis de péchés majeurs.

Ensuite, si le cœur et la plume sont à l’équilibre, le défunt rejoint le paradis, appelé Aaru.

Ce paradis est vu de manière très bucolique, une sorte de vaste champ de roseaux toujours luxuriant, où l’on vit passivement dans l’abondance et la tranquillité, pour l’éternité.

En cas d’échec, l’âme est dévorée par une figure dont c’est le rôle : Âmmout, la dévoreuse des morts, aux pattes arrière d’hippopotame, au corps et aux pattes avant d’un lion, à la tête de crocodile.

L’âme est alors détruite, elle rejoint le chaos.

C’est ce qui arrive également le Livre des morts tibétain, sauf que cette destruction consiste en la réincarnation.

Il faut ici se souvenir que dans le bouddhisme, on ne conserve pas sa personnalité dans la réincarnation.

Une renaissance équivaut ainsi à une nouvelle séquence où on va être le jouet de forces extérieures à nous.

Inversement, contrairement à la religion égyptienne, on a ainsi une infinité de chances de parvenir à réussir à aller au paradis.

Le périple est donc décrit non pas positivement comme dans l’Égypte ancienne, avec des séries de déplacements, de rencontres et d’actions à mener, mais négativement, avec des situations passives où justement il ne faut pas agir.

=>Retour au dossier sur Les livres des morts

égyptien et tibétain et « l’entre-deux »