Il ne faut jamais oublier que lorsqu’il est parlé du défunt devant effectuer un bon parcours après sa mort, on n’est pas dans la mort, mais dans un entre-deux.

Cet entre-deux peut être pris de deux manières. Soit on le considère comme une séparation idéaliste, avec deux qui deviennent un. Soit on considère qu’il y a une dialectique à l’œuvre, avec un qui devient deux.

Soit l’entre-deux est la vie devenant mort et restant pourtant dialectiquement la vie, soit on considère que l’entre-deux n’est plus la vie, mais pas encore la mort, unifiant les deux pour l’annuler.

Quel rapport avec la question de savoir pourquoi l’humanité considère comme possible l’arrivée au paradis, faisant de la chute en enfer une anomalie, une erreur de parcours ?

Cela tient aux modalités de la synthèse effectuée par l’humanité, lorsque l’esprit a appréhendé les sensations bonnes et mauvaises nouvellement ressenties.

Il y a, en effet, nécessairement une inégalité de développement entre les impacts bénéfiques et maléfiques sur l’esprit.

Cela est vrai à la fois en général et pour chaque séquence.

Ici, on peut se douter que l’hiver présentait un caractère terrible, alors que le printemps s’annonçait libérateur.

L’été apportait un épanouissement dont l’automne annonçait la décadence.

On comprend le culte des solstices, et plus généralement la peur du non-retour quotidien du soleil.

C’était un puissant traumatisme que la constatation de phénomènes de telle ampleur, sans disposer d’une compréhension rationnelle ni de la moindre possibilité de jouer sur les événements.

Et, pourtant, le soleil et le printemps reviennent à chaque fois. La vie persiste, c’est donc que les forces de la vie sont supérieures aux forces de la mort.

Entendons-nous bien : il ne s’agit pas de dire que la religion exprime, au fond, une appréhension de la mort, et qu’elle existera tant que les gens mourront.

Ce que reflète réellement la religion ne concerne malgré les apparences pas ce qui se passe après la vie, mais pendant.

C’est parce que l’humanité souffre de la même manière que dans « l’entre-deux » qu’il y a la religion.

En ce sens, l’invention du purgatoire par l’Église catholique romaine était une obligation, afin de réaliser l’existence d’un « sas ».

On constatera ici que l’Église orthodoxe, le protestantisme, le judaïsme et l’Islam ne reconnaissent pas le purgatoire. C’est tout simplement que ces religions sont extrêmement strictes.

Les deux premières exigent une purification mentale permanente, les deux autres se fondent sur une dimension purement juridique (il suffit de reconnaître la conception générale et de suivre les lois communautaires, le reste est secondaire).

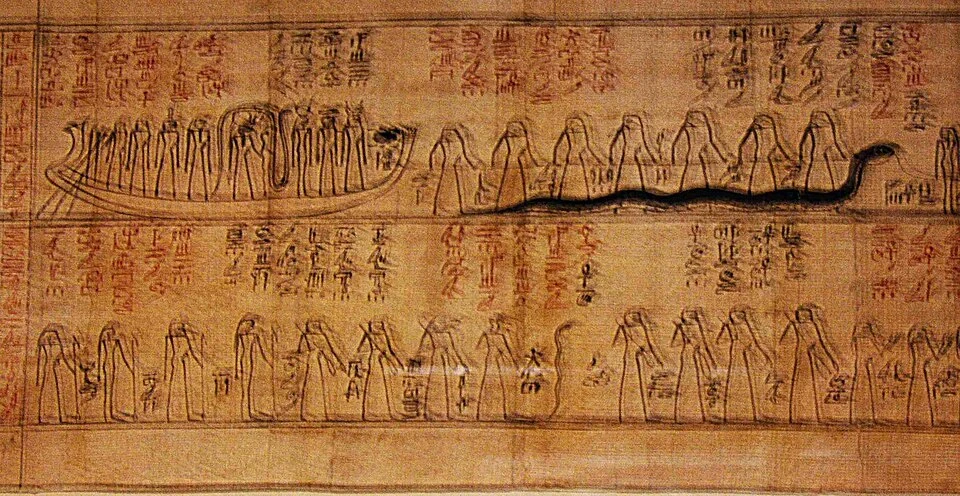

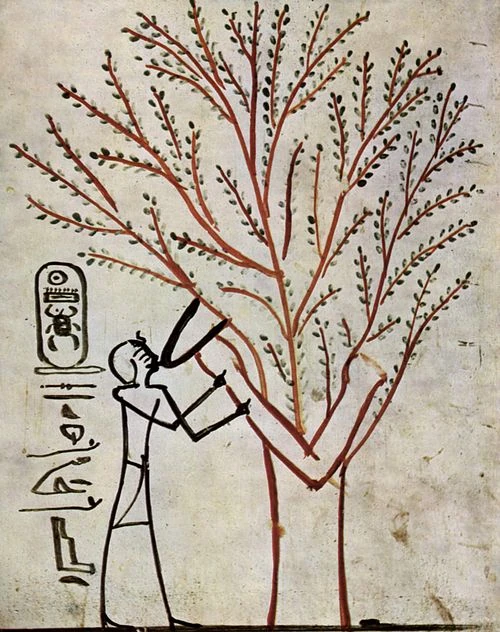

Pour l’Église catholique, pour la religion de l’Égypte antique, pour les peuples méso-américains (Mayas, Aztèques, etc.), pour le bouddhisme tibétain, tout se joue après la vie et la mort.

Dans l’Église orthodoxe, le protestantisme, le judaïsme et l’Islam, tout se joue avant.

Cela ne doit pas surprendre : ce sont les deux seules possibilités dialectiques dans cette perspective. Soit l’humanité plaçait le paradis et l’enfer à l’extérieur de la réalité, soit à l’intérieur.

En fait, l’humanité n’a pas choisi l’une ou l’autre option, les deux ont été choisies. Ce qui fait la différence, au-delà des nuances, c’est là où est placé le poids central… par rapport à l’entre-deux.

Pour l’Église catholique, pour la religion de l’Égypte antique, pour les peuples méso-américains (Mayas, Aztèques, etc.), pour le bouddhisme tibétain, l’entre-deux est radicalement séparé de ce qui se passe après, dans le « paradis ».

Le monde réel est par conséquent, si on veut, tout à fait secondaire.

Pour l’Église orthodoxe, le protestantisme, le judaïsme et l’Islam, l’entre-deux n’est pas séparé radicalement de la suite, il se situe dans le prolongement.

On compte tout ce qui se passe au sein du monde réel : surtout dans l’esprit pour certaines religions, principalement dans la pratique pour les autres.

Le « jugement » de l’entre-deux est ramené dans la réalité et la réalité elle-même devient l’entre-deux.

Pour l’Église orthodoxe, le protestantisme, le judaïsme et l’Islam, on est comme en suspension dans le monde. Dieu est là sans être là tout en étant là.

Pour l’Église catholique, pour la religion de l’Égypte antique, pour les peuples méso-américains (Mayas, Aztèques, etc.), pour le bouddhisme tibétain… le dieu-univers est loin, à l’écart.

Naturellement, en réalité, tout est tendanciel. Cela explique cependant les évolutions de certaines religions par rapport à d’autres.

Le judaïsme et l’Islam ne peuvent connaître que des fuites en avant juridiques, le protestantisme et l’Église orthodoxe des fuites en avant « purificatrices ».

Cependant, le mysticisme islamique (et juif aussi d’ailleurs) purificateur existe aussi.

Donc il y a des tendances de tendances et des divergences, mais tout cela ne sont que des complications inévitables qui révèlent, de toute manière, que les religions sont en roue libre même selon leur logique interne (très relative donc).

Une logique interne qui ne peut être comparée en ce sens à la logique interne d’une idéologie de type moderne, car ce sont des idéologies trop arriérées (semi-féodale, au mieux pourrait-on dire si on considère que le bouddhisme tibétain est presque semi-esclavagiste donc).

Pour l’Église catholique, pour la religion de l’Égypte antique, pour les peuples méso-américains (Mayas, Aztèques, etc.), pour le bouddhisme tibétain, la fuite en avant est facile à deviner : elle est dans le dédain du monde, dans la grande mise à l’écart, dans le pessimisme absolu quant à la réalité.

Une religion comme l’hindouisme, avec ses multiples courants, se retrouve à la fois dans une tendance et dans l’autre ; on trouve des yogis refusant catégoriquement le monde et d’autres hindous basculant dans la tentative d’instaurer une société entière suivant juridiquement les préceptes hindous.

Il y a ici beaucoup à réfléchir sur le point de vue de l’humanité quant à la vie, la mort, l’entre-deux.

Il suffit pour l’instant de comprendre que l’humanité a conçu un entre-deux et que cette notion est d’une importance fondamentale pour certaines religions.

=>Retour au dossier sur Les livres des morts

égyptien et tibétain et « l’entre-deux »