L’indépendance de l’Inde le 15 août 1947 fut considérée comme un jour noir par beaucoup de progressistes dans tout le pays, en raison de la tragédie que cela impliquait avec la séparation du Pakistan.

Mohandas Karamchand Gandhi ne participa ainsi pas aux festivités, et les communistes, qui s’étaient opposés au gandhisme comme idéologie passive et soumise aux féodaux indiens, aux capitalistes indiens liés aux Britanniques, se retrouvaient sur la même position.

La division des peuples apparaissait comme une catastrophe.

En 1947, toutefois, le processus était déjà avancé ; Mohandas Karamchand Gandhi lui-même accepta de reconnaître le Pakistan afin d’éviter un bain de sang qui eut lieu de toute manière, sans doute de moindre ampleur cependant que ça l’aurait été dans le cadre d’une guerre de religion généralisée.

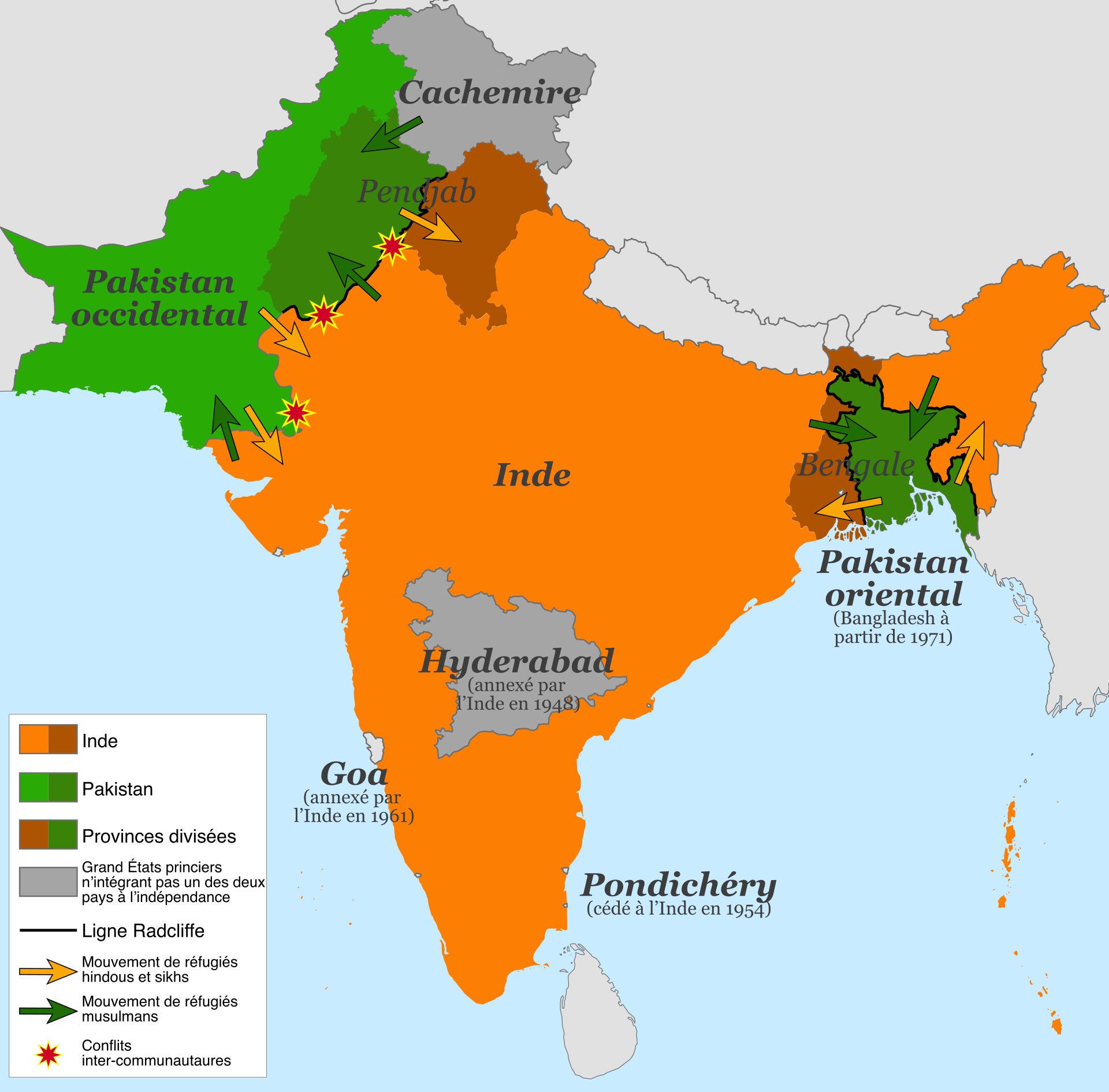

12,5 millions de personnes se déplacèrent pour rejoindre l’Inde ou le Pakistan, et le nombre de morts fut immense, et très difficile à évaluer, sans doute autour d’un million, à quoi il faut ajouter les viols en masse.

Voici comment Mikhail Alexeïev présente les grands traits politiques de la partition dans sa présentation de la situation pour Bolchevik, la revue théorique du Parti Communiste d’Union Soviétique (Bolchevik), en juin 1948.

« La haine envers les esclavagistes britanniques atteignit son paroxysme.

Elle se manifesta par des manifestations massives à Calcutta et à Bombay à l’automne 1945, par une multiplication des grèves (près de deux millions de travailleurs y participèrent en 1946) et par le mécontentement au sein de l’armée et de la marine.

La mutinerie des matelots de la Royal Indian Navy, qui éclata en février 1946, fut soutenue par de puissantes grèves de solidarité, auxquelles participèrent plus de 300 000 ouvriers, par des grèves dans l’armée de l’air et par des « mutineries » dans diverses unités de l’armée (à Jubbulpore et Dehra Dun).

Au Bengale, au Bihar et dans plusieurs États du sud de l’Inde, le mouvement paysan contre les propriétaires fonciers prit une large ampleur (…).

Déjà durant la période de lutte de libération nationale qui a suivi la Première Guerre mondiale, la grande bourgeoisie et les propriétaires fonciers indiens, alarmés par la montée du mouvement ouvrier et le développement de la révolution paysanne, avaient conclu un accord avec l’impérialisme britannique et trahi les intérêts de leur propre pays.

Staline soulignait en 1925 : « Dans les conditions d’existence de colonies comme l’Inde, la nouveauté fondamentale réside non seulement dans la scission de la bourgeoisie nationale entre partis révolutionnaire et conciliateur, mais surtout dans le fait que la partie conciliatrice de la bourgeoisie a déjà trouvé un accord avec l’impérialisme sur les questions principales.

Plus effrayée par la révolution que par l’impérialisme, plus soucieuse de ses richesses que des intérêts de son propre pays, cette partie de la bourgeoisie, la plus riche et la plus influente, a complètement rejoint le camp des ennemis irréconciliables de la révolution, en formant un bloc avec l’impérialisme contre les ouvriers et les paysans de son propre pays. » (Marxisme et question coloniale nationale, page 209, édition russe de 1939).

Aujourd’hui, après la Seconde Guerre mondiale, la grande bourgeoisie indienne recourt à de nouvelles manœuvres face à la recrudescence de la lutte de libération nationale.

Spéculant sur le mouvement anti-impérialiste des masses, elle tente de négocier avec les cercles dirigeants britanniques un certain nombre de concessions.

Ils ne souhaitent pas une véritable indépendance du pays, craignant une révolution anti-impérialiste.

Parallèlement, la grande bourgeoisie met tout en œuvre pour maintenir le mouvement de masse sous son influence et empêcher la classe ouvrière de le diriger.

En recourant largement à la démagogie anti-impérialiste et sociale, elle appelle les masses à suivre le Congrès national indien et ses dirigeants – Gandhi et Nehru.

Les cercles dirigeants britanniques, qui tentaient autrefois de présenter la lutte indienne comme un mouvement orchestré par une poignée d’agitateurs et d’instigateurs, peu enracinés dans la population, furent contraints d’admettre, comme le montrent les discours de plusieurs ministres du Travail en 1946, que le mouvement avait pris un caractère de masse et menaçait de balayer la domination britannique.

Afin d’empêcher l’effondrement de leur domination en Inde, les colons britanniques décidèrent, d’une part, de faire quelques concessions à la grande bourgeoisie indienne et, d’autre part, d’intensifier leur politique traditionnelle de division du mouvement de libération nationale sur des bases religieuses et communautaires, en dressant hindous et musulmans les uns contre les autres.

En mars 1946, une mission politique composée de trois ministres britanniques, dirigée par Pethick Lawrence, secrétaire d’État pour l’Inde, fut envoyée en Inde.

La mission élabora un plan pour la forme de gouvernement de l’Inde, qui prévoyait sa partition en États hindou et musulman.

L’impérialisme britannique comptait maintenir sa position en Inde en opposant ces États les uns aux autres et en s’appuyant sur les princes féodaux indiens.

Cependant, à l’été 1946, les cercles dirigeants britanniques ne parvinrent pas à trouver un compromis avec la bourgeoisie indienne sur la base du plan de Pethick Lawrence.

Le Congrès national indien, dont la direction représentait la grande bourgeoisie indienne, mais bénéficiait alors d’une large adhésion, s’opposa à la division du pays sur des bases religieuses et communautaires et exigea une déclaration d’indépendance complète de l’Inde.

Le Congrès national accepta le plan de Pethick Lawrence uniquement comme base d’examen ultérieur par l’Assemblée constituante. La Ligue musulmane accepta ce plan, mais ne put compter que sur le soutien d’une minorité de la population.

Mais, manœuvrant habilement, les cercles dirigeants britanniques tentèrent d’aggraver les divergences entre le Congrès et la Ligue et, en incitant à des émeutes hindoues-musulmanes, d’accroître la pression sur les dirigeants bourgeois du Congrès.

En juin 1946, la Ligue musulmane déclara qu’elle boycotterait la convocation de l’Assemblée constituante pan-indienne et lancerait une lutte pour la formation de l’État musulman indépendant du Pakistan.

Lord Wavell, vice-roi, demanda alors à Jawaharlal Nehru, président du Congrès national, de former un cabinet, réservant cinq sièges aux représentants de la Ligue.

Le Congrès national accepta cette fois la proposition du vice-roi et Nehru forma un gouvernement provincial.

La formation du gouvernement provincial, dirigé par Nehru, servit de prétexte à la Ligue musulmane pour lancer une campagne en faveur de la création d’un État musulman indépendant.

Le 16 août 1946 fut déclaré journée de lutte pour le Pakistan. Ce jour-là, des conflits sanglants éclatèrent entre hindous et musulmans à Calcutta, au Bengale, puis au Bihar, où ils dégénérèrent en véritable massacre.

Des bandes d’agents secrets de la police britannique tentèrent par tous les moyens de provoquer des pogroms dans toute l’Inde. La politique britannique de dresser les musulmans contre les hindous porta ses fruits.

Le front anti-impérialiste unique des hindous et des musulmans fut brisé.

Mais la fin de l’année 1946 fut marquée par une nouvelle poussée du mouvement ouvrier en Inde. La vague de grèves s’étendit à presque tous les secteurs de l’industrie indienne.

Non seulement les ouvriers, mais aussi les fonctionnaires et les enseignants se mirent en grève. La grève des employés des Postes et Télégraphes et des cheminots, en particulier, fut marquée par la ténacité et l’organisation.

C’est à cette époque qu’un mouvement démocratique de masse s’éleva contre le régime des Princes des différents États.

Les paysans se soulevèrent contre l’exploitation et l’oppression des propriétaires fonciers féodaux. Dans les États de Travancore et d’Hyderabad, ce mouvement se transforma en soulèvements paysans.

L’Inde était à la veille d’une révolution nationale anti-impérialiste. Non seulement la domination britannique en Inde, mais aussi les intérêts de classe de la bourgeoisie et des propriétaires fonciers indiens étaient menacés.

La peur de la classe ouvrière, l’exploit de la paysannerie, poussèrent la grande bourgeoisie indienne à conclure un nouveau pacte avec les colons britanniques. Cette situation fut également habilement exploitée par le gouvernement travailliste.

Le 20 février 1947, le Premier ministre britannique, Attlee, fit une déclaration à la Chambre des communes sur la politique indienne du gouvernement. Voici en substance le contenu de cette déclaration.

1. Le gouvernement britannique transférera le pouvoir aux Indiens au plus tard en juin 1948.

2. Le pouvoir ne sera transféré au gouvernement central de l’Inde que s’il est reconnu par tous les principaux groupes politiques du pays. En l’absence d’un tel gouvernement en Inde, il sera transmis aux gouvernements provinciaux ou aux gouvernements des groupes de provinces qui seront constitués d’ici là.

3. Le vice-roi Wavell a été rappelé et Lord Mountbatten a été nommé pour le remplacer.

Appuyant ces propositions, Stafford Cripps et Alexander ont déclaré que si la Grande-Bretagne refusait volontairement de transférer le pouvoir aux Indiens, une révolution éclaterait en Inde.

Cripps a déclaré que la Grande-Bretagne pourrait tenir l’Inde par la force pendant plusieurs années encore, mais qu’il serait nécessaire pour cela d’augmenter considérablement les contingents de forces britanniques sur place, ce qui constituerait un fardeau insupportable pour la Grande-Bretagne.

Suivant les calculs des dirigeants du Parti travailliste, l’incitation des Britanniques à « quitter » l’Inde était de fournir à la Grande-Bretagne la possibilité de maintenir son autorité en Inde.

Les nouvelles propositions britanniques envisageaient clairement la division de l’Inde en transférant le pouvoir non pas au gouvernement central, mais aux gouvernements des différentes provinces ou de leurs groupes.

Néanmoins, les plus hautes instances du Congrès national indien accueillaient favorablement ce nouveau plan et trahissaient ouvertement les intérêts nationaux de l’Inde.

La direction du Congrès national, qui reflétait les intérêts de la grande bourgeoisie indienne, accepta un compromis avec l’impérialisme britannique sur la base d’un partage de l’Inde selon des critères religieux.

Cette fois encore, comme cela s’était produit à plusieurs reprises auparavant, l’impérialisme britannique conserva l’Inde en faisant des concessions aux classes possédantes indiennes, concessions qui contribuaient également à leur nouvelle trahison des intérêts de leur pays.

La Ligue musulmane, qui représentait les intérêts des propriétaires fonciers musulmans et de la bourgeoisie commerciale compradore, soutint pleinement la politique du gouvernement britannique.

Craignant une révolution paysanne, les dirigeants de la Ligue musulmane, en plein accord avec l’impérialisme britannique, prônèrent la partition de l’Inde et le maintien de la domination britannique.

Ils réclamèrent la création d’un État musulman, attisant ainsi l’animosité religieuse entre hindous et musulmans.

Le 3 juin 1947, un nouveau plan britannique de division de l’Inde, connu sous le nom de Plan Mountbatten, fut publié.

Fruit d’un accord entre le gouvernement britannique, la [grande] bourgeoisie indienne et les propriétaires fonciers musulmans, ce plan comprenait essentiellement les propositions suivantes :

1. L’Inde serait divisée en deux dominions : l’Hindoustan pour les hindous et le Pakistan pour les musulmans ;

2. Afin de définir les frontières des dominions, les mesures suivantes seraient prises à titre provisoire :

a) la question de la division des provinces du Pendjab et du Bengale serait tranchée ;

b) un référendum sur l’annexion de la province de la Frontière du Nord-Ouest à l’Inde ou au Pakistan serait organisé ;

c) un référendum similaire serait organisé dans le district de Sylhet, dans la province d’Assam ;

d) le conseil législatif provincial du Sind déciderait du rattachement de cette province au Pakistan ou à l’Hindoustan.

3. Par la suite, les assemblées constituantes seront convoquées et les gouvernements des deux dominions seront formés.

4. Les États pourront rejoindre n’importe lequel des dominions nouvellement formés.

La Ligue musulmane et le Congrès national acceptèrent ces propositions et appelèrent la population à collaborer avec les autorités britanniques pour mettre en œuvre le plan Mountbatten.

Le 15 août 1947, la loi de partage de l’Inde entra en vigueur et, à la place de l’Inde unie, deux « Dominions » furent créés : l’Hindoustan, qui adopta par la suite le nom d’« Union indienne » ou simplement de « Dominion de l’Inde », et le Pakistan.

Le pays fut alors divisé en deux parties selon des principes religieux et communautaires.

Ni la composition nationale de la population, ni les liens économiques, ni même l’intégrité territoriale ne furent pris en compte.

La partition de l’Inde n’a résolu aucun problème, y compris celui des hindous et des musulmans. Au contraire, elle a exacerbé les divergences religieuses, notamment en lien avec la partition de la province du Pendjab, et a favorisé l’exacerbation de conflits sanglants entre hindous, sikhs et musulmans.

Des millions de réfugiés se sont précipités d’un territoire à l’autre. Les Hindous et les Sikhs ont fui vers l’Hindoustan et les musulmans vers le Pakistan.

Des villages entiers ont été dépeuplés, les récoltes n’ont pas été faites, les champs n’ont pas été ensemencés.

Dans l’Hindoustan, les organisations hindoues réactionnaires – l’Hindou Mahasabha et le Rashtria Swayam Sevak Sangh, ainsi que le Parti Sikh Akali – ont intensifié leurs massacres ; au Pakistan, les gardes nationaux ont été organisés par la Ligue musulmane.

Ces bandes armées, organisées selon des principes fascistes et inondées d’agents de la police secrète britannique, organisèrent le massacre des musulmans dans l’Hindoustan, ainsi que des hindous et des sikhs au Pakistan.

Les affrontements fratricides dans l’Hindoustan et au Pakistan furent bénéfiques à l’impérialisme britannique et à ses agents.

La partition de l’Inde fut effectuée dans le but de maintenir la domination politique et économique de l’impérialisme britannique dans le pays divisé en plusieurs parties.

Les dominions nouvellement formés sont des États extrêmement artificiels, tant du point de vue de leur économie que de la composition nationale de leur population.

La population du Pakistan totalise environ 70 millions d’habitants. Toutes les provinces du Pakistan sont des régions agricoles arriérées.

Sur son territoire, on ne compte que 10 % de l’industrie, y compris l’industrie minière, puisque 90 % des mines sont concentrées sur le territoire de l’Hindoustan. Il n’existe aucun grand centre industriel au Pakistan.

Le Pakistan est un pays à l’économie coloniale typique, ce qui facilite la tâche de l’impérialisme anglo-américain qui veut faire du Pakistan son appendice agraire. Le Pakistan est composé de deux parties séparées l’une de l’autre.

À l’ouest, les différentes provinces pakistanaises sont reliées économiquement entre elles : elles disposent d’un réseau ferroviaire commun et d’un accès maritime commun par le port de Karachi.

En revanche, il n’existe aucune connexion économique entre les parties occidentale et orientale du Pakistan. Le Bengale oriental est séparé des autres provinces du Pakistan par une distance de 1 300 kilomètres.

De plus, la composition nationale du Pakistan n’est pas homogène.

L’Union indienne est devenue un pays relativement plus industrialisé que l’Inde avant sa partition. Près de 90 % de l’ensemble de l’industrie, y compris l’exploitation minière, subsistent sur son territoire.

Pourtant, l’économie de l’Union indienne est également une économie coloniale typique. Le principal secteur industriel est le textile.

La métallurgie s’est peu développée, tandis que la construction mécanique est quasi inexistante.

Arrachée aux grandes régions agricoles qui ont été rattachées au Pakistan, l’Union indienne connaîtra sans aucun doute une grave pénurie de matières premières et de produits alimentaires.

L’Union indienne reste plus multinationale que le Pakistan. La population totale de l’Union indienne est d’environ 300 millions d’habitants, sans compter la population de l’État d’Hyderabad (16 millions).

La partition de l’Inde a été menée par le gouvernement travailliste, plus souple et plus à même de recourir à la démagogie sociale et nationale que le précédent gouvernement conservateur.

Cette manœuvre fut plus facile pour le Parti travailliste, car les dirigeants du Congrès national indien avaient toujours entretenu un certain accord avec lui et étaient plus disposés à accepter un compromis avec le gouvernement travailliste.

Il est caractéristique que le Parti conservateur ait soutenu le plan de partition de l’Inde proposé par le gouvernement travailliste.

Cela témoigne du fait que ce plan est un plan impérialiste britannique dans son ensemble et correspond à ses intérêts et à ses calculs.

Ce n’est pas sans raison que, lors du débat sur le projet de loi à la Chambre des communes et à la Chambre des lords britanniques, les dirigeants du Parti conservateur ont salué le plan du gouvernement comme un plan venant au secours de l’impérialisme britannique, et le gouvernement travailliste comme le fidèle défenseur des intérêts de l’Empire britannique.

Après avoir divisé l’Inde et conféré à l’Hindoustan et au Pakistan le « titre de dominion », l’impérialisme britannique a ainsi maintenu sa domination coloniale sur l’Inde.

Le capital britannique occupe, comme par le passé, une position dominante dans l’économie de l’Hindoustan et du Pakistan. Le système bancaire est un puissant levier de l’exploitation coloniale de l’Inde.

Toutes les grandes banques indiennes, à l’exception de deux, sont gérées par des monopoleurs britanniques. Elles détiennent ainsi les plus gros capitaux qu’elles peuvent investir dans l’industrie, les chemins de fer, les ports, etc.

L’industrie indienne dépend entièrement des banquiers britanniques. Plus de la moitié de l’industrie du jute et du thé de l’Hindoustan, un tiers de l’industrie sidérurgique, la totalité de la production minière, les plantations de caoutchouc, etc. appartiennent au capital britannique.

L’un des leviers de la domination coloniale britannique en Inde est constitué par les sociétés par actions anglo-indiennes.

Grâce à ces sociétés, qui occupent une place importante dans le commerce et l’industrie, les intérêts des capitalistes indiens sont étroitement liées à celles des capitalistes britanniques, le rôle dominant revenant bien sûr à ces derniers (…).

Aucun changement fondamental n’a eu lieu dans la structure interne du Pakistan et de l’Union indienne.

Au Pakistan, où les propriétaires terriens sont au pouvoir, tous les États ont conservé pleinement leur structure politique féodale.

Le gouvernement pakistanais a déclaré considérer les États comme des gouvernements souverains et ne pas s’ingérer dans leurs affaires intérieures.

Même dans l’Union indienne, où la bourgeoisie est au pouvoir et où le gouvernement est dirigé par les dirigeants du Congrès national, qui s’étaient autrefois prononcés contre le régime féodal arbitraire, les princes ont conservé leur pouvoir (…).

Dans l’Union indienne comme au Pakistan, les inégalités nationales sont prédominantes.

L’hindi et l’anglais ont été déclarés langues d’État de l’Union indienne. Les langues de la plupart des peuples de l’Inde ont été reléguées au second plan.

Au Pakistan, le gouvernement a déclaré l’ourdou langue d’État, bien que plus de la moitié de la population ne la connaisse pas. »

=>Retour au sommaire du dossier sur

La division religieuse forcée :

les exemples du Pakistan et du Bangladesh