L’empire inca se situe dans le prolongement des cultures « amérindiennes » et mésoaméricaine ; rien que son nom le montre : Tahuantinsuyu, le « tout de quatre parts », les quatre directions étant fondamentales dans toutes les cultures américaines précolombiennes.

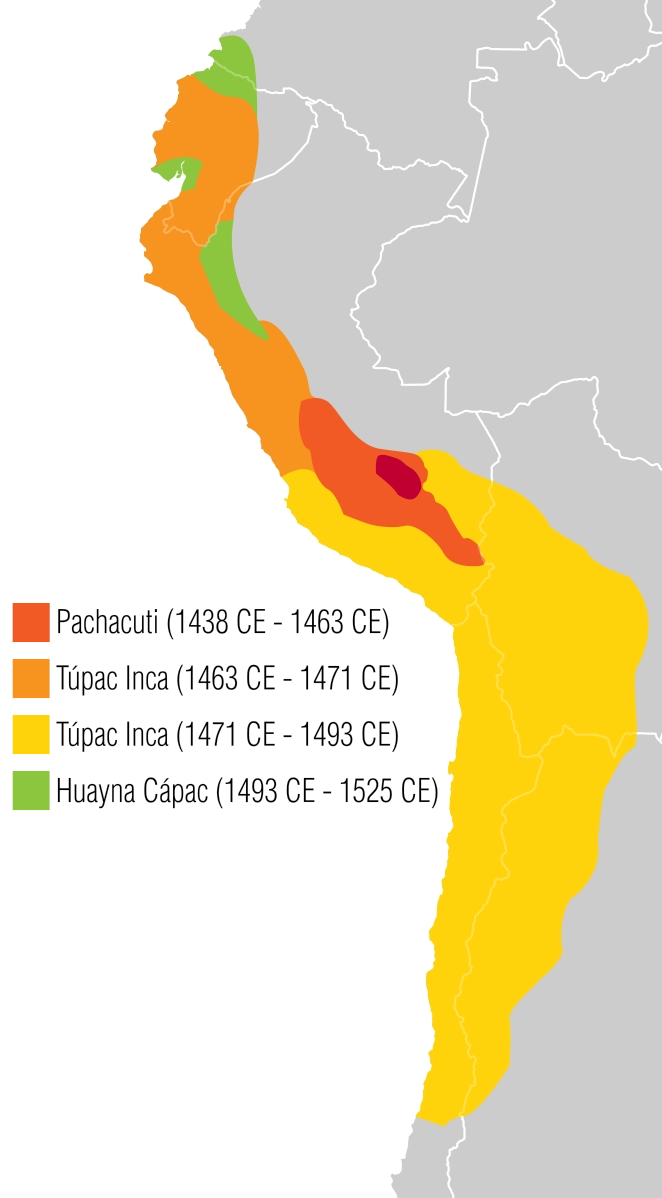

Il était vaste, comprenant la quasi-totalité des territoires actuels du Pérou et de l’Équateur, ainsi qu’une partie importante de la Bolivie, du Chili et une toute petite partie de l’Argentine (en superficie c’est plus de trois fois la France).

Tout un réseau de routes – autour de 30 000 kilomètres – permettait la connexion entre les différentes parties de l’empire centralisé depuis sa capitale Cuzco.

C’est que l’État central jouait un rôle essentiel, comme dans les empires égyptien et perse, avec la même question des grands travaux d’irrigation.

Les travaux collectifs étaient en général très importants, avec un État central chapeautant des unités locales autosuffisantes, puisqu’il n’y avait dans l’empire ni marché (ni troc), ni monnaie, ni d’ailleurs d’écriture.

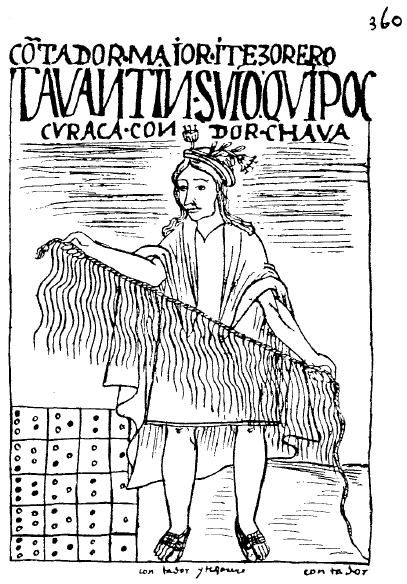

Un aspect mystérieux concernant le dernier point reste les quipus, des cordelettes avec des nœuds permettant d’accumuler des statistiques, mais leur utilisation reste encore largement inconnue.

En tout cas, l’administration centrale disposait de toutes les informations quant à la population et la production, et c’est elle qui décidait des stocks et de la redistribution des biens (maïs et quinoa, pommes de terre lyophilisées, outils, vêtements, armes, médicaments, etc.).

En pratique, on a ainsi un clergé et un appareil militaire-administratif qui parasite la société, mais en faisant en sorte que celle-ci soit collectivement mobilisée pour assurer une stabilité générale à l’ensemble sur le plan de la vie quotidienne.

Quand on sait cela, on comprend quel choc cela a dû être pour les Indiens. Leur mode de vie était assuré et stable, il existait une cohérence communautaire et une entraide encadrée par l’État. Le colonialisme avait tout renversé, transformant la vie quotidienne en une terrible bataille.

José Carlos Mariátegui présente comme suit tout cet arrière-plan fondamental de la réalité péruvienne alors.

« Le problème agraire se présente, avant tout, comme celui de la liquidation du féodalisme au Pérou. Cette liquidation aurait déjà dû être menée à bien par le régime démocratique bourgeois formellement instauré par la révolution d’indépendance.

Mais au Pérou, en cent ans de régime républicain, nous n’avons pas connu de véritable classe bourgeoise, ni de véritable classe capitaliste.

L’ancienne classe féodale, camouflée ou déguisée en bourgeoisie républicaine, a conservé ses positions.La politique de désappropriation de la propriété agraire initiée par la révolution d’indépendance, conséquence logique de son idéologie, n’a pas conduit au développement de la petite propriété.

L’ancienne classe des propriétaires fonciers n’a pas perdu sa prédominance.La survie d’un régime latifundiste a entraîné, en pratique, le maintien des latifundia. Il est bien connu que la désappropriation [=la vente des terres appartenant à l’Église, des municipalités, mais également des communautés indigènes] a porté atteinte à la communauté.

Et le fait est qu’au cours d’un siècle de républicanisme, la grande propriété agraire s’est renforcée et étendue malgré le libéralisme théorique de notre Constitution et les nécessités pratiques du développement de notre économie capitaliste.

Les expressions du féodalisme survivant sont au nombre de deux : le latifundia et le servage.Ces expressions se renforcent mutuellement et sont consubstantielles, et leur analyse nous amène à la conclusion que le servage, qui pèse lourdement sur la population indigène, ne peut être éliminé sans éliminer le latifundia.

Affiché de cette manière, le problème agraire du Pérou ne se prête pas à des distorsions trompeuses.Il apparaît dans toute son ampleur comme un problème économico-social – et donc politique – dominé par des hommes qui agissent sur ce plan factuel et conceptuel.

Et toute tentative de le transformer, par exemple, en un problème technico-agricole dominé par les agronomes est vaine (…).

Nous ne renonçons pas, à proprement parler, à l’héritage espagnol ; nous renonçons à l’héritage féodal.

L’Espagne nous a apporté le Moyen Âge : l’Inquisition, le féodalisme, etc. Puis elle nous a apporté la Contre-Réforme : un esprit réactionnaire, une méthode jésuite, une casuistique scolastique.

Nous nous sommes péniblement libérés de la plupart de ces éléments par l’assimilation de la culture occidentale, parfois obtenue par l’Espagne elle-même.Mais nous ne nous sommes pas encore libérés de son fondement économique, ancré dans les intérêts d’une classe dont l’hégémonie n’a pas été effacée par la révolution pour l’indépendance.

Les racines du féodalisme sont intactes. Sa persistance est responsable, par exemple, du retard de notre développement capitaliste.

Le régime de propriété foncière détermine le régime politique et administratif de toute la nation.Le problème agraire – que la République n’a pas encore réussi à résoudre – domine tous nos problèmes. Les institutions démocratiques et libérales ne peuvent prospérer ni fonctionner dans une économie semi-féodale.

Concernant le problème indigène, la subordination au problème foncier est encore plus absolue, pour des raisons particulières. La race indigène est une race d’agriculteurs.Le peuple inca était composé de paysans, se consacrant généralement à l’agriculture et au pastoralisme. L’industrie et les arts avaient un caractère domestique et rural.

Au Pérou inca, le principe selon lequel « la vie vient de la terre » était plus vrai que chez tout autre peuple.Les travaux publics et les projets collectifs les plus admirables du Tawantinsuyo avaient des finalités militaires, religieuses ou agricoles (…).

Le communisme inca – qui ne saurait être nié ni diminué pour s’être développé sous le régime autocratique des Incas – est donc qualifié de communisme agraire.

Les caractéristiques fondamentales de l’économie inca – selon César Ugarte, qui définit les traits généraux de notre processus avec une grande prudence – étaient les suivantes :

« Propriété collective des terres arables par l’ayllu, ou groupe de familles apparentées, bien que divisée en lots individuels non transférables ; propriété collective de l’eau, des pâturages et des forêts par la marca, ou tribu, c’est-à-dire la fédération d’ayllus établie autour d’un même village ; coopération commune dans le travail ; appropriation individuelle des récoltes et des fruits.«La destruction de cette économie – et donc de la culture qui la soutenait – est l’un des points faibles les moins contestables du colonialisme, non pas parce qu’elle a entraîné la destruction des formes indigènes, mais parce qu’elle n’a pas réussi à les remplacer par des formes supérieures.

Le régime colonial a désorganisé et anéanti l’économie agraire inca, sans la remplacer par une économie plus rentable.

Sous une aristocratie indigène, les natifs constituaient une nation de dix millions d’hommes, dotée d’un État efficace et organique dont l’action s’étendait à toutes les sphères de sa souveraineté ; sous une aristocratie étrangère, les indigènes étaient réduits à une masse dispersée et anarchique d’un million d’hommes, tombés dans la servitude et le « felahismo » [le statut de fellahs comme au Moyen-Orient].

Les données démographiques sont, à cet égard, les plus convaincantes et les plus décisives.

Contre tous les reproches que l’on peut adresser au régime inca – au nom de concepts libéraux, c’est-à-dire modernes, de liberté et de justice – il y a le fait historique, positif et matériel, qu’il a assuré la subsistance et la croissance d’une population qui, à l’arrivée des conquistadors au Pérou, comptait dix millions d’habitants [voire selon les dernières estimations entre 12 et 16 millions] et qui, en trois siècles de domination espagnole, était tombée à un million.

Ce fait condamne le colonialisme, non pas sur le plan abstrait, théorique ou moral – ou quel que soit le terme – de la justice, mais sur le plan pratique, concret et matériel de l’utilité.

Le colonialisme, incapable d’organiser ne serait-ce qu’une économie féodale au Pérou, y a greffé des éléments d’une économie esclavagiste. »

José Carlos Mariátegui souligne ici un point essentiel du vécu des Indiens.

Cependant, il ne fait pas un fétiche du passé, il n’est pas un « indigéniste ». Et il a analysé d’autre part la réalité féodale instaurée par l’Espagne.

Sa position est ainsi que le Pérou doit réellement naître encore, de manière démocratique, par la mise en mouvement des larges masses, en fait indiennes, qui avaient été mises de côté à l’indépendance. Cela passe par la révolution et le triomphe du socialisme.

Cela est couramment nié, depuis plusieurs décennies, dans les universités occidentales où il existe un engouement très net pour José Carlos Mariátegui.

Sa dimension communiste est en effet effacée et il n’est gardé que son analyse de la réalité indienne pour en faire un précurseur de la critique « post-coloniale ».

L’interprétation « post-coloniale » de José Carlos Mariátegui vise à en faire un démocrate bourgeois moderniste, qui lutte pour les droits des minorités et des marginaux (ce qui n’est en réalité qu’une manière de réimpulser le système en place, en lui apportant du sang neuf).

En réalité, José Carlos Mariátegui est celui qui parvient à comprendre l’ensemble de la situation et donc à dénoncer le féodalisme servant d’arrière-plan à la situation générale.

=>retour au dossier sur

José Carlos Mariátegui et le matériau humain