Le fait que le Bengale se soit historiquement coupé en deux, avec une partie à grande majorité hindoue et de l’autre une partie à grande majorité musulmane, a toujours interpellé ceux qui s’y sont intéressés.

Pourquoi un peuple, unifié culturellement et sur le plan linguistique, se scinde-t-il en deux parties religieuses bien distinctes ?

L’un des facteurs essentiels fut, outre les conversions de masses dans le Bengale oriental amenées par les missionnaires musulmans et l’influence de la conquête islamique, l’importance du commerce, particulièrement sur la zone côtière, avec le port de Chittagong notamment.

C’est un processus ainsi non violent, dissolvant les rapports féodaux, avec notamment la question des castes et des intouchables.

Ces derniers avaient tout intérêt à se convertir à l’Islam, du moins ils n’avaient rien à perdre.

Ce processus se déroula sans heurts ; pour preuve les musulmans du Bengale ont conservé de larges traits historiques propres au Bengale.

La langue, le bangla ou bengali, puise massivement au niveau du vocabulaire dans le sanskrit, en plus des emprunts aborigènes, et tant les hindous que les musulmans l’ont conservé ainsi.

Il faut dire que les autres zones musulmanes sont lointaines, et d’ailleurs l’Islam historique du futur Bangladesh est profondément marqué par le soufisme, le mysticisme.

Ce qui joue ici, c’est que le Bengale a également connu une période où l’hégémonie était non pas hindouiste, mais bouddhiste, avec une bonne partie tendant au même bouddhisme mystique qu’au Tibet, ainsi qu’au Cachemire à cette époque-là.

En fait, si l’Islam a réussi à se développer, c’est que tout le système des castes était déjà profondément ébranlé au Bengale, une zone qui plus est lointaine et excentrée des Indes.

Ainsi, suivant les Manusmṛti, connus en Europe sous le nom de « Lois de Manu » (entre 200 avant et 200 de notre ère), le Bengale ne faisait pas partie de l’Āryāvarta (« la demeure des Aryens » en sanskrit).

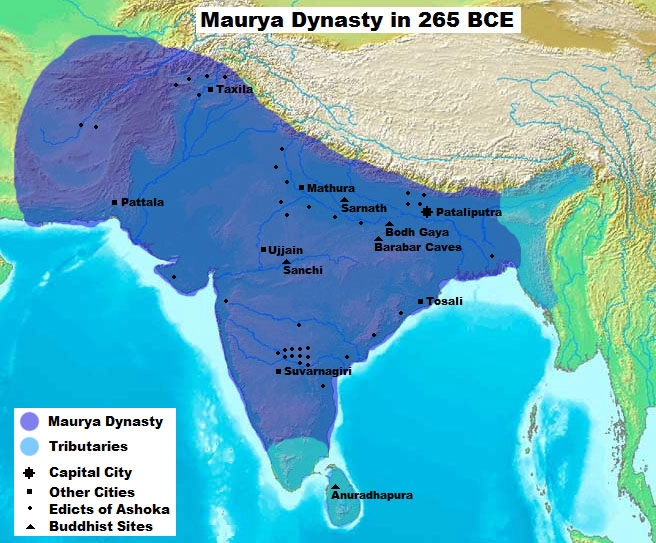

Ce n’est que sous l’empire Maurya (321-185 avant notre ère) que la partie occidentale du Bengale a été jointe pour la première fois à l’Inde ancienne, la partie orientale formant l’extrémité de l’empire.

Cet Empire, c’est notamment le grand empereur bouddhiste Ashoka, avec un vrai saut dans la civilisation, une vraie administration.

Puis, c’est lors de l’empire Gupta (320-550 de notre ère), que les chefs locaux ont été écrasés au Bengale. Et cet empire pourchasse le bouddhisme, au nom de l’hindouisme.

Le Bengale est devenu le dernier endroit de confrontation entre l’hindouisme et le bouddhisme, et forcément, lorsque arrivent les missionnaires promouvant l’hindouisme, ils vont propager un vrai mysticisme pour convaincre les masses. Cela va conditionner toute la culture du Bengale.

Ce processus contradictoire n’est pas terminé, puisque l’effondrement de l’empire Gupta a amené une situation de chaos au Bengale, une situation appelée « matsyanyayam », c’est-à-dire la loi du plus fort.

On était dans une situation de chaos complet, d’anarchie générale.

Une nouvelle dynastie connut une naissance localement, les Palas, qui mirent alors en avant le bouddhisme – clairement pour avoir un meilleur rapport de force avec l’Inde ancienne, qui était sous domination hindouiste.

Même dans le sud-est du Bengale, les rois locaux suivaient cette politique pro-bouddhisme.

Mais les Palas essayèrent d’envahir certaines parties de l’Inde ancienne, particulièrement le Bihar, à l’ouest du Bengale. Le centre de gravité se décala à l’ouest, s’éloignant toujours plus du Bengale oriental.

Au cours de ce processus, l’hindouisme commença à prendre le dessus au niveau de l’État.

Le bouddhisme n’était maintenu sous les Palas qu’afin de conserver une identité distincte et que le règne des Palas soit justifié, et également parce qu’il s’agissait d’une expression de la culture bengalie de cette époque.

Cependant, les rois Palas étaient entourés d’un appareil d’État hindou (de la poésie aux ministres), ils se marièrent à des femmes de familles brahmanes ; dans ce processus, le Bengale occidental était attiré par l’Inde hindoue, cette fois de manière décisive, mais c’était beaucoup moins vrai pour le Bengale oriental.

Ce n’était qu’une question de temps avant que les forces féodales reliées à l’Inde hindoue renversent la dynastie des Palas.

Cela se fit sous Vijaysena, un brahmane-guerrier du sud de l’Inde, qui établit une dynastie hindoue, intégrant le Bouddha comme un avatar (maléfique) de Vishnou.

La dynastie des Senas mit en avant l’hindouisme d’une manière massive, amenant des brahmanes du reste de l’Inde pour former une nouvelle classe dominante, avec des dons de terres également. Les Senas installèrent une petite minorité comme pure « élite » religieuse, d’une manière fortement hiérarchique.

La dynastie des Senas marqua la ruine du commerce des marchands, qui soutenaient le bouddhisme – ici l’aspect « égalitaire » du bouddhisme montre son aspect pré-bourgeois, très proche du protestantisme, avec également comme aspects la civilisation globale et l’administration unifiée.

C’est alors que se produisit l’invasion musulmane.

On devine que l’Islam a remplacé le bouddhisme comme outil d’opposition au féodalisme pour les marchands et artisans, mais également dans des secteurs de masse désireux d’échapper au système des castes.

Cela ne veut pas dire pour autant que, en raison des zones aborigènes et des restes du bouddhisme mystique, les conceptions chamaniques disparurent.

On en a la preuve quand on sait que l’Islam du Bengale oriental est très marqué par le soufisme, le mysticisme, le panthéisme.

Les bardes itinérants, appelés Bâuls (les fous), sont incontournables de la culture bengalie, avec leur syncrétisme hindou-musulman à visée humaniste.

L’irruption des conquérants musulmans a ainsi été en fait le détonateur de tout un moment historique de la lutte de classe.

D’où un islam sunnite dans sa forme mais qui en même temps célèbre les saints, où il y a des pèlerinages sur les tombes, une approche mystique, etc.

On peut le vérifier en regardant du côté de l’hindouisme au Bengale.

La manière principale de considérer l’hindouisme est le kali-kula – le culte de la grande déesse (Mahadevi), également connu sous le nom de shaktisme, soit la « doctrine de l’énergie, du pouvoir, de la déesse éternelle ».

Le film de Satyajit Ray « Devi » dépeint cette réalité ; au Bengale, la déesse Kali est révérée, et le shaktisme est davantage présent au Bengale que le shivaïsme (le culte de Shiva) et le vaishnavisme (le culte de Vishnou), qui représentent quant à eux des aspects plus typiques de la culture et de l’idéologie patriarcales indo-aryennes.

Pour cette raison, au Bengale occidental et oriental, l’hindouisme célèbre des déesses comme Durga, Kali, Lakshmi, Sarasvati, Manasa, ou Shashthi, Shitala, Olai Chandi.

Pour en ajouter à la complexité, comme le shaktisme était la conception dominante, la résistance populaire a appuyé le vaishnavisme.

C’est là où on retrouve l’illuminé Chaitanya qui au 16e siècle mit en avant un vaishnavisme adorant Krishna et rejetant le système des castes. Le mouvement dit des Hare Krishna au 20e siècle est un prolongement monothéiste américain du vaishnavisme.

On voit la complexité de la situation historique du Bengale, mais ce n’est pas tout.

Sous Shamsuddin Ilyas Shah, qui régna de 1342 à 1358, le Bengale a été unifié. Le Sultanat nouvellement formé a même été capable de résister, à la fois sous des généraux hindous et musulmans, à l’attaque du Sultanat de Delhi, dirigé par Firuz Shah Tughlaq.

Le Bengale était alors connu sous le nom de Bangalah, et l’État était le sultanat musulman du Bengale.

Le sultan était appelé Sultan-i-Bangalah, Shah-i-Bangalah, ou Shah-i-Bangaliyan.

Le mot est venu en Europe par Marco Polo, donnant naissance au mot « Bengale » (Marco Polo n’a jamais été au Bengale et a même fait une confusion, pensant en fait à une partie de la Birmanie).

Le nouvel État islamique a modernisé le pays et son système administratif.

La culture idéologique, basé sur la culture populaire du Bengale, mettait en avant l’islam, mais de manière locale.

De nombreux éléments ont ainsi été pris aux arts bouddhiste et hindou (lotus ouvert de profil, éléments floraux, le lotus et le diamant, le lotus à pétales en frise, le trèfle, la rosette, le fleuron, le feston, la corde torsadée, le damier, led diamants croisés etc.).

Husain Shah avait même des hindous comme Premier ministre (vizir), médecin, chef des gardes du corps, secrétaire privé, surintendant, etc.

Ala-ud-din Husain Shah, qui régna de 1494 à 1519, a également défendu la littérature bengalie, promu la coexistence religieuse au Bengale, donnant à Chaitanya pleine possibilité de faire la diffusion de sa version mystique du Vaishnavisme.

Au cours de ce processus, les hindous ont été intégrés dans la noblesse bengalie nommée par les dirigeants musulmans.

Le processus fut profond et connut un saut qualitatif lorsque le grand propriétaire terrien hindou Raja Ganesha prit le pouvoir, au 15e siècle.

Il dut laisser la place à son fils devant se convertir à l’islam, fils qui redevint hindou, pour finalement revenir musulman, donnant en tout cas un élan plus directement « bengali » tant au pouvoir en place qu’à la diffusion massive et forcée de l’Islam.

On a en fait ici une centralisation, mais elle ne parvint pas à ses fins, le sultanat du Bengale s’effondrant devant l’empire moghol, dont il devint une province.

=>Retour au sommaire du dossier sur

La division religieuse forcée :

les exemples du Pakistan et du Bangladesh