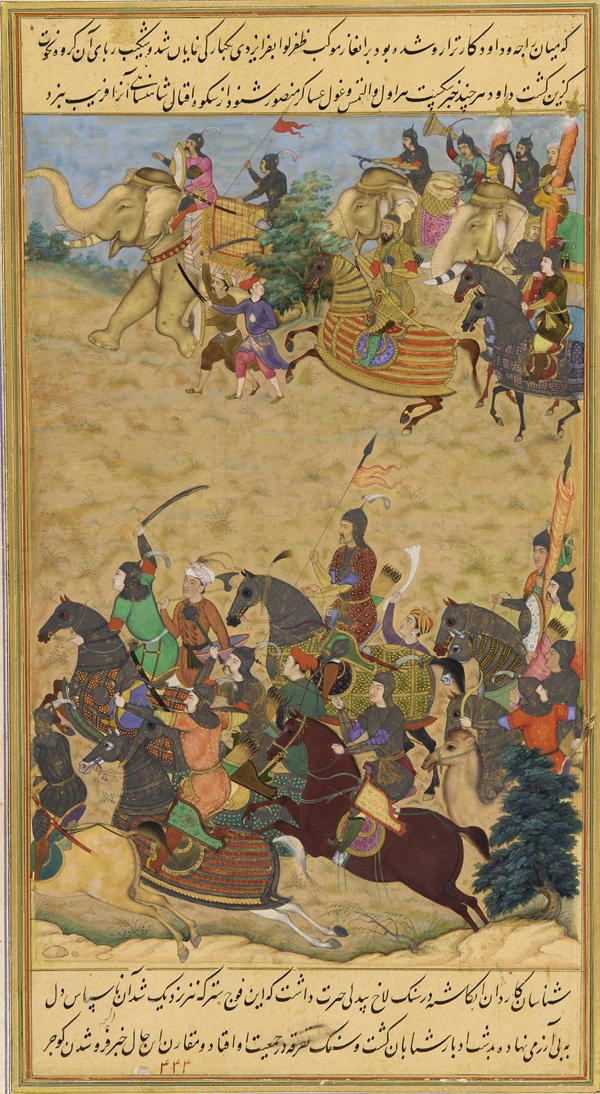

De 1574 à 1717, le Bengale a été gouverné par 32 subahdars – un subah étant une province moghole et le subahdar un mot désignant le gouverneur, bien sûr choisi par le (grand) moghol ou les plus hauts officiers.

Le pays est considéré comme un territoire riche devant revenir à l’État central, avec de nombreux cadres envoyés en ce sens et même un nouveau calendrier, fondé sur les calendriers musulmans hégirien (donc lunaire) et hindou (donc solaire) par l’empereur Akbar afin de pouvoir mieux récolter les impôts des paysans au bon moment.

On a alors une domination qui étouffe le Bengale, avec une nouvelle aristocratie intégrée à l’empire moghol et qui parle ourdou comme au nord de l’Inde.

Cela produit un pouvoir avec plus d’indépendance, Murshid Quli Khan devenant le premier Nawab (de 1717 à 1727), dans le cadre d’une réorganisation où l’empire perd en fait sa capacité à centraliser.

Preuve de ce changement, Murshid Quli Khan fit en sorte d’abolir le système du jagirdar, terre donnée pour la vie à quelqu’un qui était considéré comme méritoire pour son service militaire (lors de sa mort, la terre revenait, théoriquement, dans les mains du monarque).

C’en était fini de la logique militaire de conquête.

Désormais, la terre était louée à un ijaradar – un fermier général, avec le système mal zamini.

Murshid Quli Khan organisa son système ijaradar de la façon suivante.

Il a divisé la province en 13 divisions administratives appelées chaklahs, les plus gros fermiers généraux étant des chaklahdars. Des 20 fermiers généraux choisis par Murshid Quli Khan, 19 étaient des hindous.

Cette modification de l’agriculture, couplée au début de la pénétration coloniale britannique au Bengale, provoqua une instabilité majeure, dont l’une des expressions est la grande famine de 1770, qui tua le tiers de la population, soit 10 millions de personnes.

L’Empire britannique sera par la suite directement responsable d’autres famines, comme en 1783, 1866, 1873-1874, 1892, 1897, et surtout en 1943, provoquant la mort d’entre deux et quatre millions de personnes.

Il est considéré qu’avec les famines et les maladies, cinquante millions de personnes sont mortes au Bengale entre 1895 et 1920.

Le colonialisme britannique préférait bloquer les approvisionnements, qui étaient au service de ses bénéfices, même si cela signifiait la mort par la faim de millions de personnes.

L’Empire britannique a d’ailleurs directement repris le principe des fermiers généraux, instaurant un système héréditaire à la fin du 18e siècle.

Karl Marx, dans La domination britannique en Inde (1853), a décrit cela comme un « despotisme européen, planté sur le despotisme asiatique ».

« Il ne peut pas, cependant, rester aucun doute, comme quoi la souffrance infligée par les Britanniques sur l’Hindoustan est d’ordre essentiellement différente et infiniment plus intense que ce que tout l’Hindoustan a eu à souffrir auparavant.

Je ne parle pas du despotisme européen, planté sur le despotisme asiatique, par la British East India Company, formant une combinaison plus monstrueuse que tout monstres divin nous surprenant dans le Temple de Salsette [île de Salsette, au nord de Bombay et célèbre pour ses grottes aux 109 temples bouddhistes].

Ce n’est pas une caractéristique distinctive de la domination coloniale britannique, mais seulement une imitation des Hollandais (…).

Aussi étrangement complexe, rapides et destructrices que puissent apparaître l’action successive en Hindoustan de toutes les guerres civiles, les invasions, les révolutions, les conquêtes, les famines, tout cela n’est pas allé plus loin que sa surface.

L’Angleterre a décomposé l’ensemble du cadre de la société indienne, sans aucun symptôme de la reconstitution qui apparaîtrait.

Cette perte de son ancien monde, sans aucun gain d’un nouveau, donne un genre particulier de mélancolie à la misère actuelle de l’Hindou, et sépare l’Hindoustan, gouverné par la Grande-Bretagne, de toutes ses anciennes traditions, et de l’ensemble de son histoire passée. »

L’Empire britannique sut s’accorder avec des couches prêtes à se lier à lui.

Des commerçants travaillent avec la Compagnie des Indes dans les périodes 1736-1740, l’ensemble des 52 bengalis à Calcutta étaient hindous, 10 des 12 de ceux à Dacca, et l’ensemble des 25 à Kashimbazar.

L’Empire britannique put ensuite défaire le nawab à la bataille de Plassey en 1757.

Cette situation provoqua le développement du fondamentalisme musulman, avec le mouvement Faraizi (terme qui désigne l’obligation due à Dieu), fondé par Haji Shariatullah (1781-1840).

Ce dernier se rendit pour toute une période en Arabie Saoudite et à son retour au Bengale appela à la modification des pratiques en cours, considérées comme ayant connu des déviations et des modifications.

Mais ce fondamentalisme, comme on est au Bengale, fut interprété par les masses paysannes comme un appel à la révolte contre les propriétaires terriens hindous.

La figure clé est ici Muḥsin ad-Dīn Aḥmad (1819–1862), connu sous le nom de Dudu Miyān, qui mena une lutte pour former un nouveau pouvoir régional.

En miroir, on a un processus équivalent chez les hindouistes, dans les villes cette fois, et justement de manière inversée. C’est la Brahmo Samaj (société de Dieu), fondé par le brahmanes et bourgeois Dwarkanath Tagore (1794 – 1846) et le brahmane et intellectuel Raja Ram Mohan Roy (1772-1833).

On est ici dans le contraire du fondamentalisme, car il s’agit de pratiquer la méditation, de mettre de côté les rites contraignants, de faire des réformes sociales, d’accepter la modernité et de reconnaître la place de la femme.

Il s’agit d’un courant porté par ce qui est appelé jusqu’à aujourd’hui les « bhadralok » (ou Bhodro Lok), c’est-à-dire les « gens meilleurs », qui rejetaient la culture occidentale tout en cherchant à en élaborer une variante conforme à leurs propres attentes.

Cette situation très contrastée porte déjà les germes d’une opposition entre le Bengale à majorité hindoue et celui à majorité musulmane, et en 1905 l’Empire britannique procéda à sa division administrative.

De manière intéressante, l’opposition fut virulente et le Bengale fut réunifié dès 1919.

Néanmoins, les élections étaient séparées pour les hindous et pour les musulmans et finalement les féodaux musulmans réussirent à faire en sorte que le Bengale oriental devienne le Pakistan oriental.

Cela fait que, malgré l’indépendance du Bangladesh, au prix du sang, il existe une immense base féodale musulmane et celle-ci revient par vagues à la surface politiquement, produisant une relecture des événements, dans le sens d’un soutien à l’Islam totalement incohérent si on prend la guerre d’indépendance.

C’est là que les grandes puissances jouent un rôle.

Lors de l’indépendance du Bangladesh, le dirigeant de la Ligue Awami, Sheikh Mujib, est devenu le premier ministre, puis le président, avec comme ligne directrice « le nationalisme, la laïcité, la démocratie et le socialisme ».

Mais il représentait une bourgeoisie bureaucratique inféodée à l’Inde, qui avait formé l’armée de libération, ainsi qu’au social-impérialisme soviétique.

Sheikh Mujib devint donc président à vie, et il fit en sorte qu’un seul parti politique existe réellement, sous forme d’une coalition appelée Ligue Krishak Sramik Awami du Bangladesh (Baksal), avec la Ligue Awami et d’autres partis comme le Parti Communiste du Bangladesh soutenant l’URSS social-impérialiste.

Les masses commencèrent à se révolter, notamment après la famine de 1974, qui provoqua 1,5 million de personnes.

Il se produisit alors un coup d’État militaire pro-américain en août 1975 ; Sheikh Mujib fut alors exécuté.

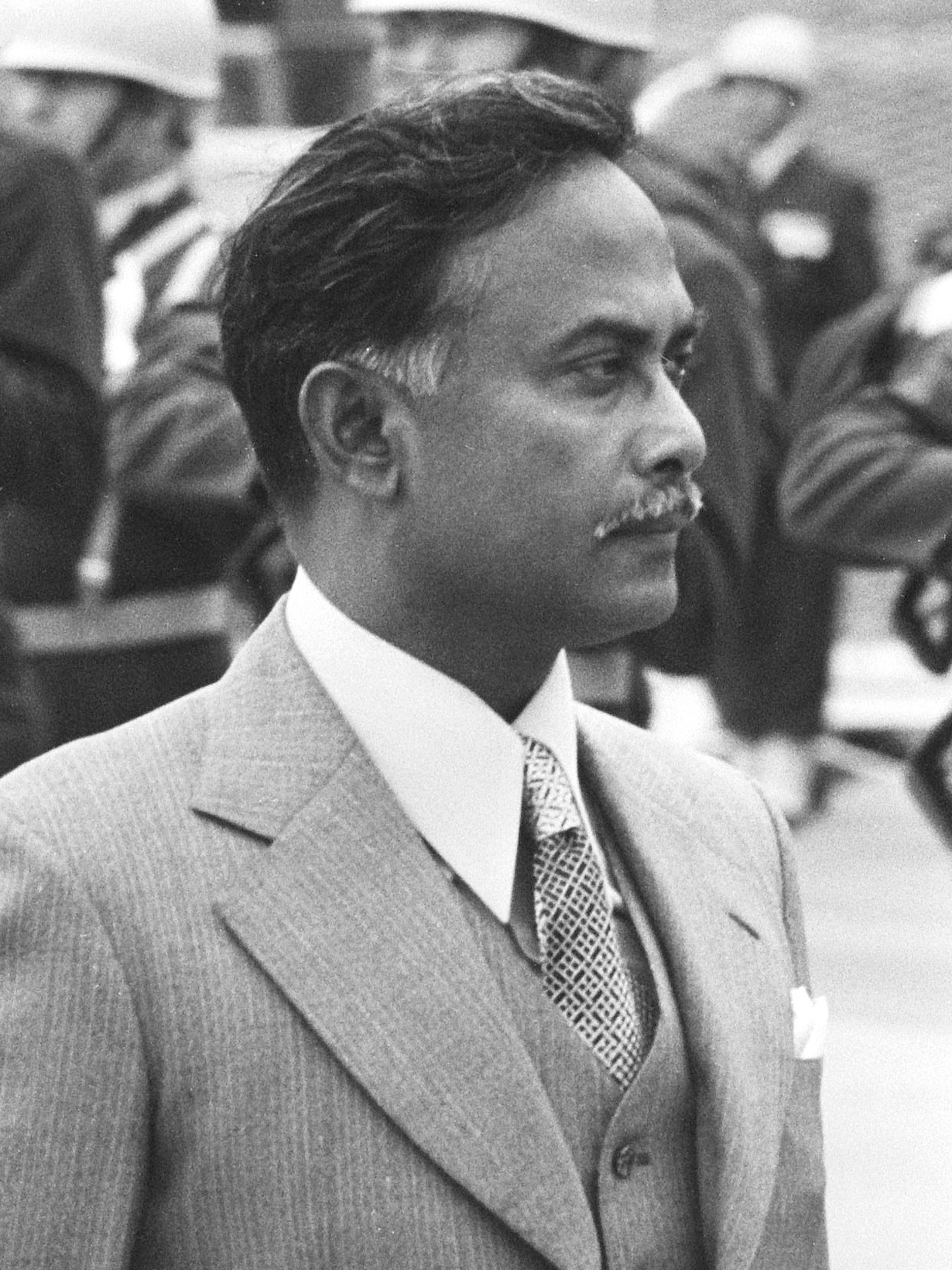

L’officier Ziaur Rahman devint le dirigeant du pays, avec un nouveau parti politique exprimant les intérêts de la superpuissance impérialiste américaine et de la bourgeoisie bureaucratique qui lui était soumise : le Bangladesh Nationalist Party (BNP).

Ziaur Rahman a fait une politique qui était à l’opposé de la précédente, l’État a fait des privatisations, l’islam s’est vu donné un rôle national ; Ghulam Azam, chef exilé des islamistes Jamaat-e-Islami, a été autorisé à revenir en Juillet 1978 avec un passeport pakistanais et a pu rester, même après l’expiration du visa, etc

Ziaur Rahman a subi quelques différents coups d’État, qui ont tous échoué, même si finalement l’un d’eux amena sa mort en 1981.

Son successeur, le lieutenant-général Hussain Muhammad Ershad, a suivi sa politique, mais avec son propre parti politique, le Parti Jatiya.

Gouvernant d’une manière autocratique, Ershad a ouvert la voie à un Bangladesh « démocratique » – une « démocratie » sous le contrôle des deux fractions de la bourgeoisie bureaucratique.

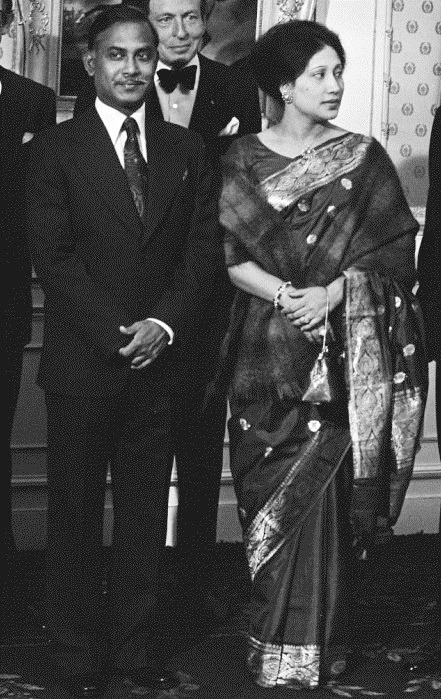

Khaleda Zia, veuve de Zia, est alors devenue la dirigeante du BNP, qui a été (et est) une force pro-américaine, et a formé l’alliance des sept partis.

De l’autre côté, la Ligue Awami a été dirigée par Sheikh Hasina, la fille de Sheikh Mujib ; la Ligue était (et est) une force pro-indo-soviétique, formant historiquement l’alliance des quinze partis.

La Ligue Awami boycotta les élections de 1987, rejointe par le BNP pour les élections de 1988, et Ershad démissionna en 1990.

En 1991, les deux parties étaient à peu près équivalentes, puis, le BNP a gagné en 1996, la Ligue Awami dans une autre élection en 1996, le BNP gagna à nouveau en 2001, la Ligue Awami de nouveau en 2008.

De 1991 à 1996, Khaleda Zia a été Première ministre, Sheikh Hasina a ensuite dominé de 1996 à 2001.

Khaleda Zia revint de 2001 à 2006, et après un gouvernement de transition dans une situation instable, avec même un état d’urgence, Sheikh Hasina est revenue en 2009, jusqu’en 2024 où un soulèvement l’oblige à s’enfuir en Inde.

Khaleda Zia, mise en prison depuis six ans, est alors libérée, alors que l’armée organise un gouvernement de transition.

Mais dans le contexte de cette bataille entre deux factions bourgeoises bureaucratiques pour le pouvoir central, les féodaux restent à l’arrière-plan, l’Islam reste prépondérant, les islamistes maintiennent un hyper-activisme et leur fanatisme se réactive toujours plus fort comme fondamentalisme, engloutissant les aspirations des masses du Bangladesh, nation séparée du Pakistan, un Pakistan séparé de l’Inde, une Inde où le Bengale occidental est issu de tout un parcours historique avec le Bengale oriental.

=>Retour au sommaire du dossier sur

La division religieuse forcée :

les exemples du Pakistan et du Bangladesh