Muhammad Ali Jinnah se retrouva à la tête du Pakistan à sa fondation. Il s’adressait en anglais à la population, tout en soulignant que l’ourdou était la langue du Pakistan – lui-même ne le parlant toutefois pas, bien qu’il ait fait des efforts pour l’employer pour de brefs moments, à portée symbolique.

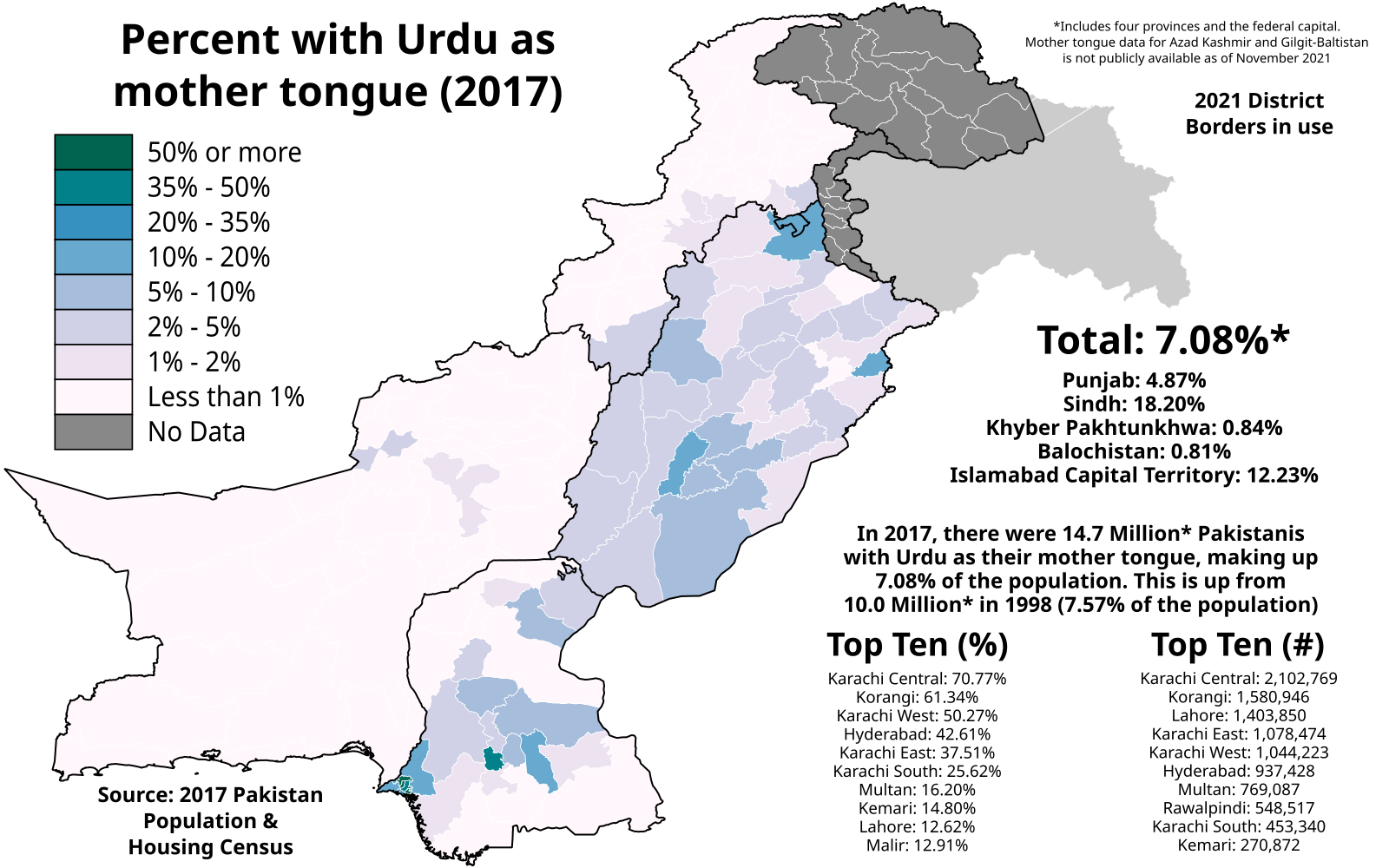

L’ourdou n’était de toutes façons pas non plus la langue des peuples formant le Pakistan ; le choix de l’ourdou était de portée symbolique, avec comme référence le haut niveau de civilisation de l’empire moghol.

Muhammad Ali Jinnah présenta ainsi de manière suivante le Pakistan lors de son discours d’investiture à la présidence du nouveau pays, le 11 janvier 1947 :

« Il n’y aura aucune limite au progrès que vous ferez si vous changez votre passé et travaillez ensemble dans un esprit tel que chacun d’entre vous, quelle que soit la communauté à laquelle il appartient, quel que soit le rapport qu’il avait avec vous dans le passé, quelles que soient sa couleur, sa caste ou sa croyance, est à la fois le premier, le second et le dernier des citoyens de cet Etat, avec des droits, des privilèges et des obligations égaux (…).

Vous êtes libres ; vous êtes libres d’aller à vos temples, vous êtes libres d’aller à vos mosquées ou à toute autre place de vénération dans cet État du Pakistan.

Vous pouvez appartenir à n’importe quelle religion, caste ou croyance – cela n’a rien à voir avec les affaires d’État. »

Cette affirmation d’un État laïc, pourtant né d’une logique religieuse, est très étonnante et en fait très hypocrite.

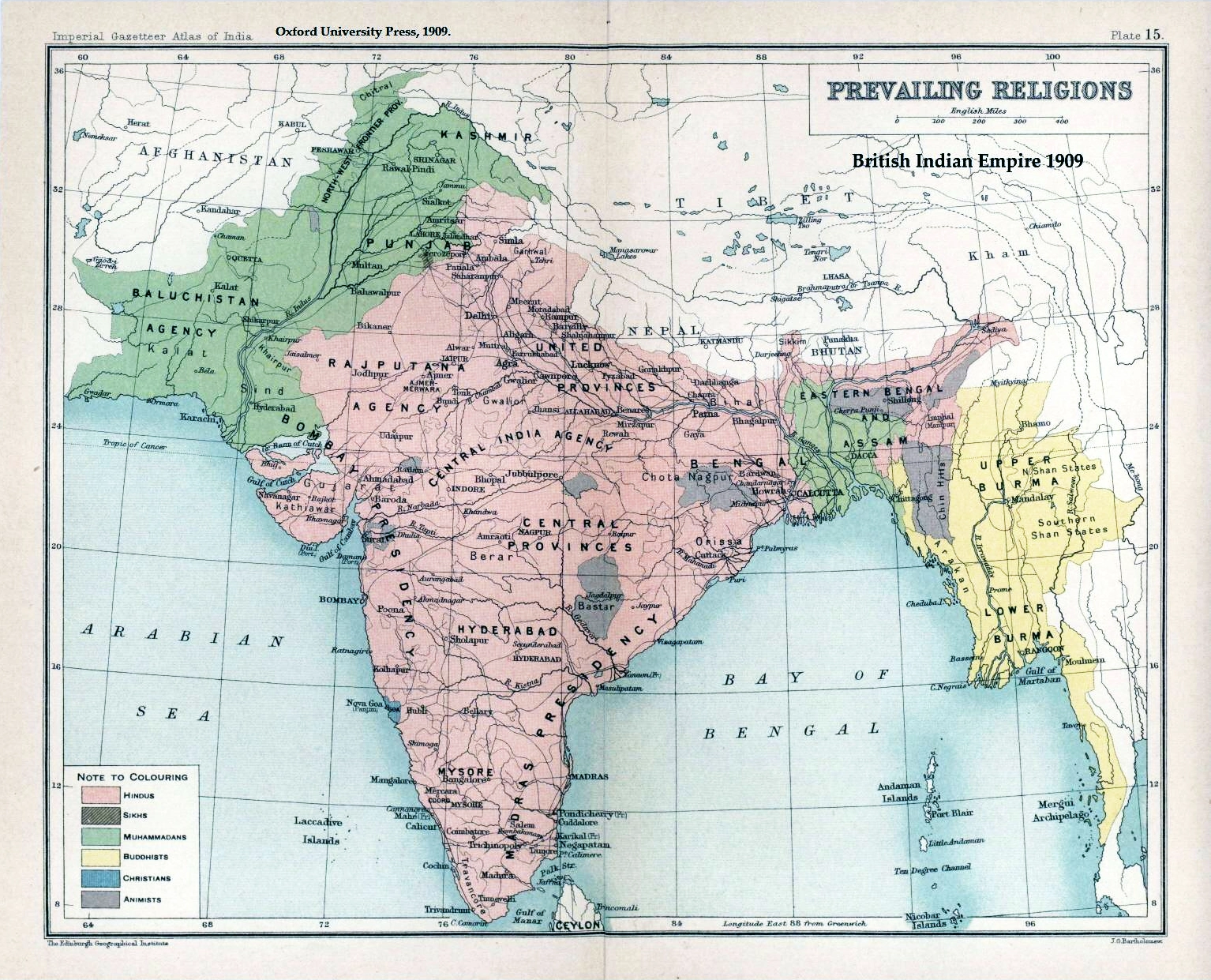

La partition, réalisée de manière forcée par les forces féodales musulmanes, a provoqué le déplacement de 12,5 millions de personnes et le massacre de centaines de milliers d’autres.

Ce fut une véritable guerre de religion, sans pitié, hindous contre musulmans, avec les Sikhs au milieu.

Il y eut également deux situations anti-populaires par définition : le souverain musulman du Hyderabad choisit le Pakistan, alors qu’il se retrouvait au sud de l’Inde et avec une large majorité hindoue.

L’armée indienne résolut la question au moyen d’une invasion.

Au Cachemire, le souverain était hindou et il décida de choisir l’Inde malgré une large majorité musulmane. Cela provoqua une situation explosive jusqu’à aujourd’hui.

Reste que le Pakistan se retrouvait immédiatement avec une nouvelle problématique.

L’engouement religieux avait, en effet, ajouté un élément nouveau au concept de Pakistan.

La partie orientale du Bengale était musulmane et elle avait décidé de rejoindre le Pakistan au moment de la partition de l’Inde.

C’était une situation qui n’avait absolument pas été prise en compte à l’origine.

La tradition musulmane de l’Inde puise sa source dans la Perse, ce sont les régions historiques du Nord-Ouest de l’Inde qui forment le noyau dur de la culture islamique indienne.

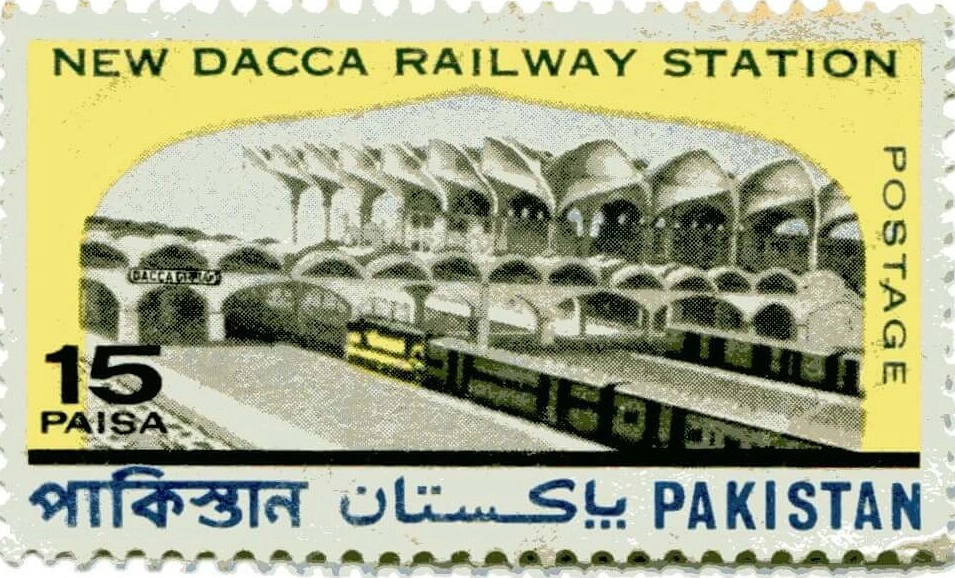

Voilà que le Pakistan se retrouvait avec un territoire lointain, à 1 600 kilomètres de distance, avec sa propre tradition islamique, avec une langue, le bangla ou bengali, qui n’avait rien à voir avec l’ourdou.

Il était facile de comprendre le point de vue des féodaux de l’Est du Bengale : en se rattachant au Pakistan comme Pakistan « oriental », ils obtenaient une légitimité complète, espérant d’autant plus en profiter que le Pakistan « occidental » était loin.

C’était cependant de l’idéalisme complet de la part des féodaux, qui n’avaient pas pris en compte la question du développement du capitalisme bureaucratique.

Celui-ci se développa massivement au Pakistan occidental, dans le cadre d’une soumission complète à l’impérialisme britannique à l’origine, mais ensuite très rapidement à la superpuissance impérialiste américaine.

La situation devint rapidement totalement déséquilibrée. Il y avait 69 millions de personnes au Pakistan occidental, contre 44 millions étant au Pakistan oriental.

Le Pakistan occidental disposait de la capitale fédérale, du commandement militaire, de la cour suprême de justice.

Il s’appropriait les ¾ des fonds de développement et le Pakistan oriental se voyait réduit à une colonie intérieure.

Il produisait ainsi la plupart des exportations (jute, thé…), mais obtenait seulement ¼ des revenus.

La domination des militaires du Pakistan occidental finit par rendre la situation explosive, avec la mise en place par les étudiants en 1969 d’une contestation générale, suivie ensuite par les paysans et les ouvriers.

Le soulèvement amena un changement de dirigeant du côté de l’État central, avec un nouveau militaire prenant la place du précédent.

Dans cette nouvelle situation, le Parti Awami National ne se présenta pas aux élections.

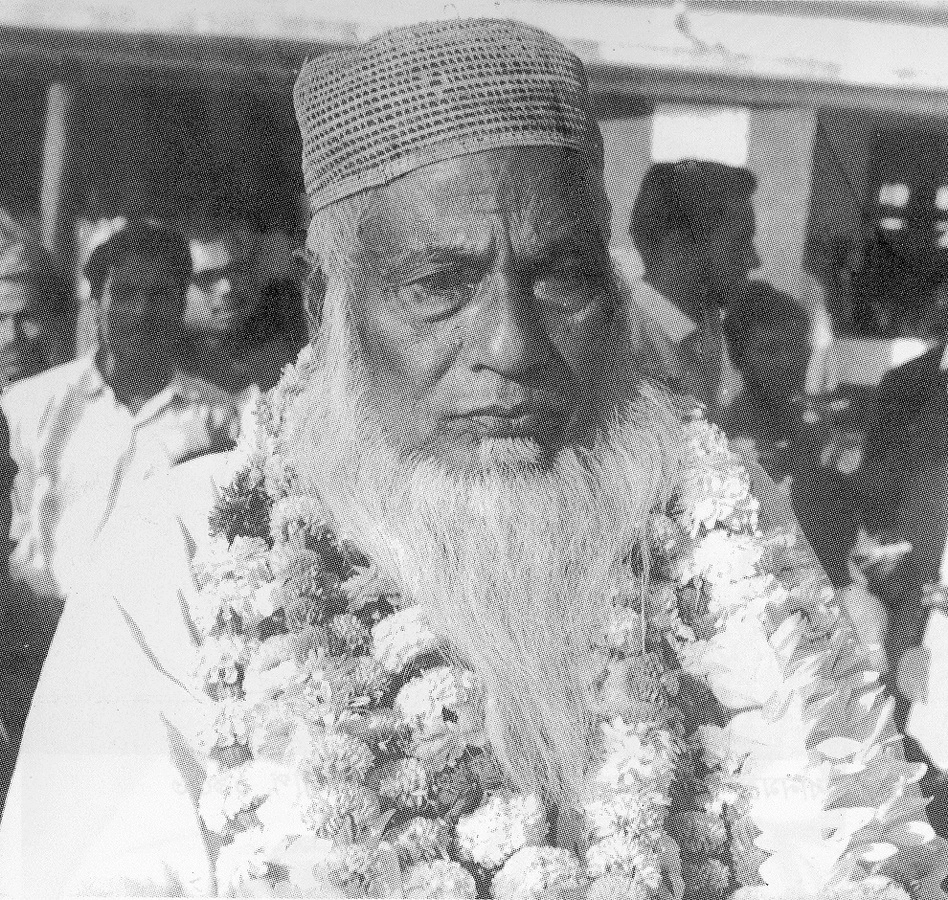

Il avait été fondé par un intellectuel rural qui était parvenu à unir le mouvement démocratique paysan au Bengale : Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani.

Profondément influencé par la Chine, il s’était même séparé de la Ligue Awami pro-bourgeoisie (Awami signifiant peuple), pour former le Parti Awami National.

Mais ce dernier fit le choix du boycott des élections de 1970, ce qui permit à la Ligue Awami d’obtenir une victoire totale, avec 167 des 169 sièges de l’Assemblée nationale au Pakistan oriental.

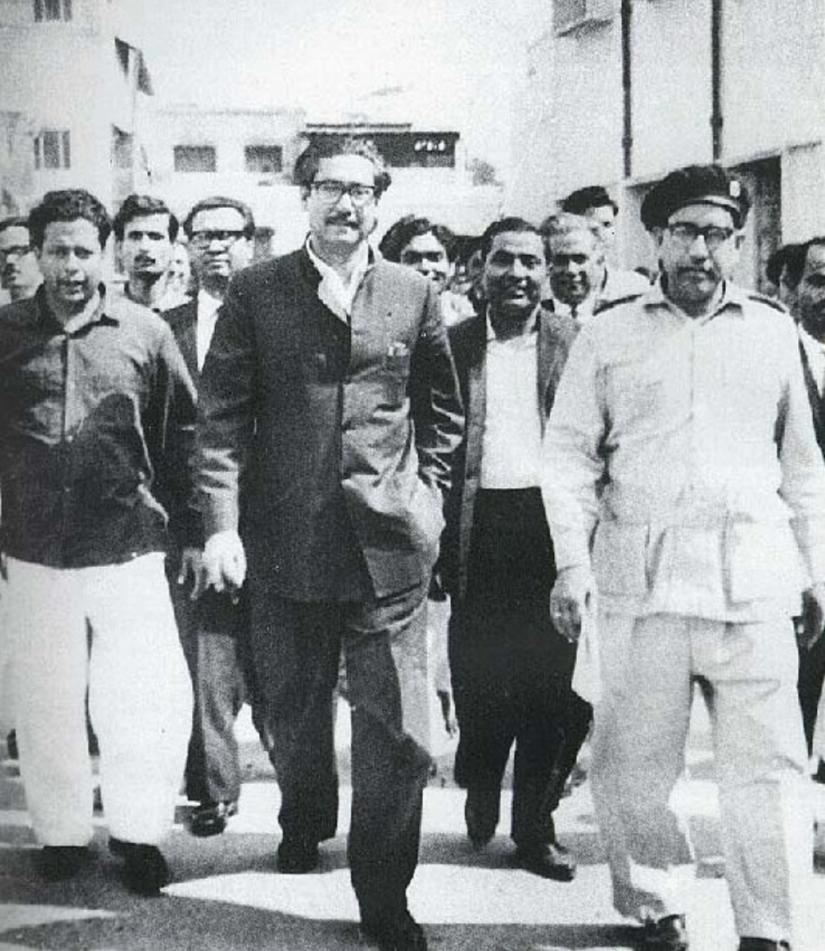

Son dirigeant, Sheikh Mujibur Rahman, apparut alors comme le vrai porteur du soulèvement populaire de 1969.

Les contradictions ne cessèrent de se développer, notamment avec le cyclone de 1970, où 200 000 personnes sont mortes, et où l’État pakistanais n’avait pas été en mesure d’organiser un secours sérieux.

À ce moment, l’armée officielle du Pakistan – où les officiers étaient bien entendu principalement du Pakistan occidental – a commencé à être considérée par les larges masses comme une armée d’occupation.

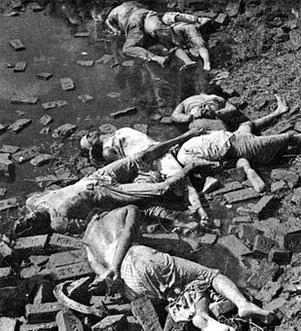

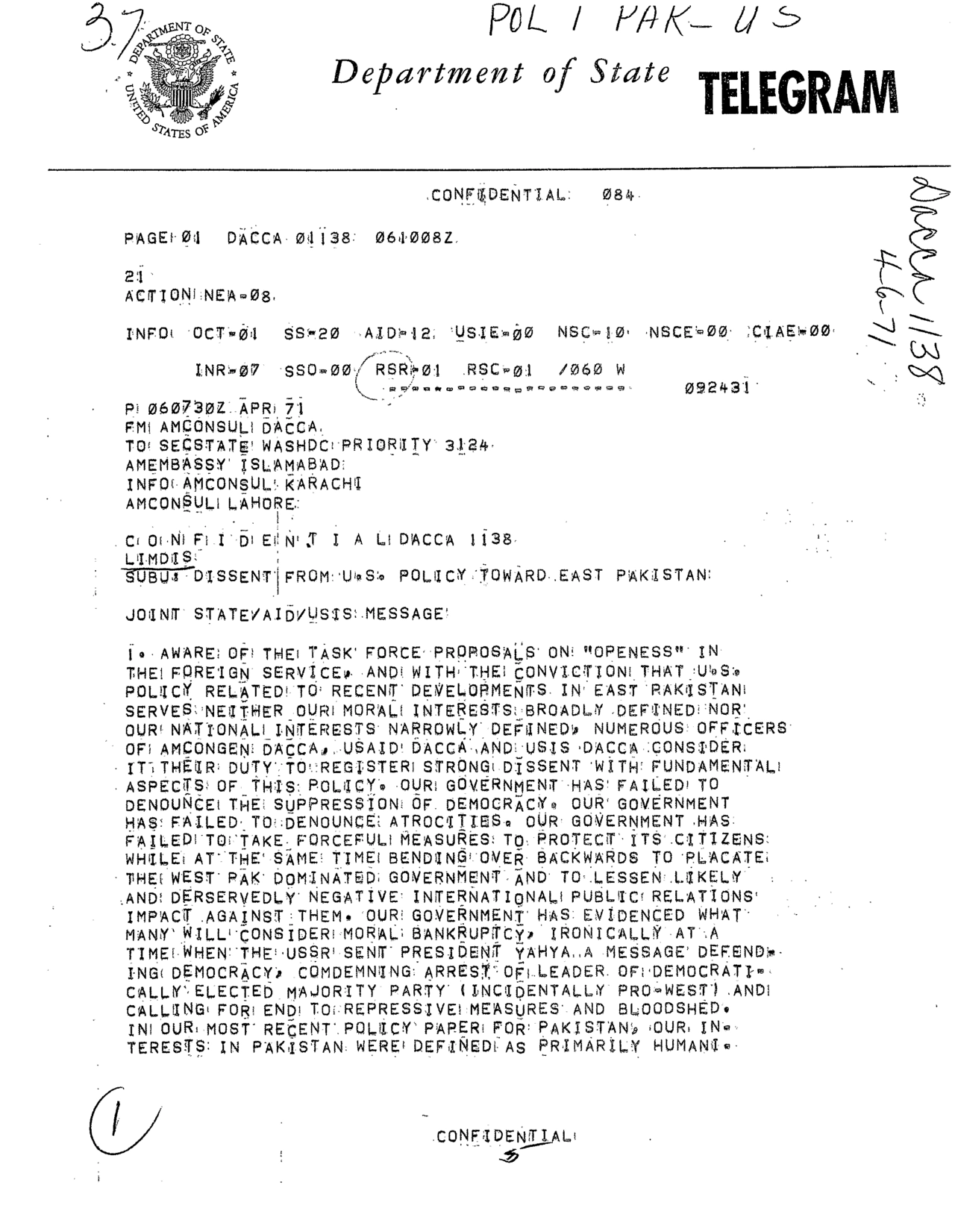

Tout se précipita alors le 25 mars 1971, avec l’intervention militaire de l’armée pakistanaise.

Son objectif était d’écraser tous les intellectuels de langue bengalie, de violer des femmes autant que possible (environ 200 000), de massacrer les hindous (qui formaient autour de 14 % de la population totale).

La langue bengalie et les hindous ont été considérés comme un obstacle à l’unification islamique, et donc, comme des cibles.

Mais ce n’était pas seulement une tactique de l’armée pakistanaise. C’était conforme à l’idéologie d’une partie de la petite-bourgeoisie du Bengale, celle qui s’était placée dans l’orbite des féodaux, qui utilisaient l’Islam comme vecteur.

Par conséquent, le parti Jamaat-e-Islami a aidé dans les massacres, en tant que volontaires (les « Razakars ») et la formation de milices – Al-Badar et Al-Shams.

Les résultats de ce processus a été trois millions de morts. Ce fut un épisode terrifiant de plus pour les Bengalis à travers leur histoire et cela marqua très profondément les esprits au niveau mondial.

Il faut ici souligner la tenue d’un grand concert de solidarité avec le Bangladesh à New York le premier août 1971, à l’initiative de l’ex-Beatles George Harrison et de l’illustre joueur de sitar Ravi Shankar.

Ce fut le premier du genre historiquement.

Les événements sur le terrain furent bien moins connus et pourtant leur dimension historiquement révolutionnaire était d’une immense ampleur.

C’est le soulèvement de masse, la grève générale, la lutte armée généralisée qui a permis de vaincre l’offensive pakistanaise.

Dans ce cadre, les conseils ouvriers et paysans se répandaient dans tout le pays, et la guerre populaire avait été déclenchée par différentes organisations adoptant la ligne de Mao Zedong, en particulier le Purba Bangla Sarbohara Party (Parti prolétarien du Bengale oriental), dirigé par Siraj Sikder.

L’Inde vit d’un mauvais œil la tournure des choses ; Peter Hazlehurst du Times commentait alors que « le Bengale rouge alarmerait Delhi encore plus qu’Islamabad ».

L’armée indienne lança alors une offensive contre le Pakistan et organisa à grande échelle la « Mukti Bahini », « l’armée de libération » sous contrôle de la Ligue Awami.

Cela torpilla le caractère populaire de la guerre de libération.

Il est à noter que le philosophe français Bernard-Henri Lévy était allé au Pakistan tant occidental qu’oriental, et qu’il a participé à cette guerre de libération, dans les rangs de l’armée indienne.

Il avait agi ainsi après avoir été déçu par une tendance gauchiste des partisans de Mao Zedong qui refusaient d’affronter le Pakistan ; s’il avait connu Siraj Sikder sa trajectoire aurait pu être totalement différente.

Bernard-Henri Lévy soutint ensuite le nouveau régime et travailla un temps au ministère de l’Économie et du Budget, avant de se faire éjecter du jour au lendemain sous pression de l’Inde, car il avait connu des maoïstes auparavant.

Ensuite, il devint une figure des « nouveaux intellectuels » prenant une direction anti-communiste et entièrement favorable à la superpuissance américaine.

Quant à Siraj Sikder et son parti, ils échouèrent, bien qu’ils ouvrirent la voie de la révolution pour la suite (et même en fait de la guerre de libération contre le Pakistan occidental).

Leur situation était incroyablement complexe ; ils ont dû se battre contre l’expansionnisme indien et le colonialisme pakistanais, mais aussi contre les forces féodales, alors qu’en plus l’impérialisme américain et le social-impérialisme soviétique étaient de la partie.

=>Retour au sommaire du dossier sur

La division religieuse forcée :

les exemples du Pakistan et du Bangladesh