La massification était pour le Parti Communiste Français la clef d’un problème apparent : la République lui tendait les mains, mais il fallait obtenir une certaine masse critique.

C’est ce qui explique la transformation très rapide en 1945, et sans aucune complication interne.

De « Parti des fusillés », organe politique-militaire clandestin des résistants, il devait devenir parti des masses travailleuses.

Tous les cadres étaient d’accord à ce sujet, et tous suivaient Maurice Thorez affirmant que le Parti Communiste Français devait se montrer apte à améliorer durablement la vie des travailleurs.

En ce qui concerne les mineurs, cela provoquait une situation forcément intenable.

Chargé tout à la fois de maintenir le statut du mineur et d’améliorer largement les conditions de vie des masses, le Parti Communiste Français ne pouvait que chanceler.

Le statut du mineur était en fait pour Maurice Thorez la preuve de ce que l’on pouvait faire : créer un embryon de socialisme dans la république bourgeoise.

C’était une illusion, criminelle qui plus est car cela transformait en même temps les mineurs en corporation, qui devait produire de toutes ses forces et bénéficier en retour du fruit de son travail.

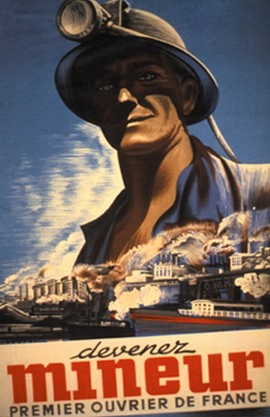

La « bataille du charbon » lancée en 1945 atteignait ses objectifs. Grâce à l’abnégation des ouvriers, 100 000 tonnes par jour remontaient du fond des puits dès le mois de novembre 1946.

Mais cette production, bien que dépassant celle de 1938, ne permettait pas de couvrir les besoins des industries renaissantes. La France avait massivement recours à l’importation, à hauteur de 20 à 30 % de sa consommation.

Au travers du plan Marshall, la moitié des importations vinrent des USA à partir de 1947.

La vétusté des exploitations, notamment l’insuffisance des installations électriques, limitait la mécanisation, de sorte que l’accès à certaines qualités de matière, pourtant présentes en sous-sol, était impossible.

La production en souffrait en général ; les Charbonnages livraient fréquemment à leurs clients du coke impur, impropre à la production d’un acier de qualité.

On manquait par ailleurs de charbon maigre et demi-gras pour alimenter les machines à vapeur.

Somme toute, la production était médiocre, mais pas seulement : les rendements étaient eux aussi insuffisants.

En 1948, les 3,6 millions de tonnes produites représentaient 96 % de la production de 1938.

Néanmoins, le rendement moyen au fond n’était que 79 % de celui de 1938.

Le niveau de production était tenu littéralement à bout de bras par les mineurs.

Ainsi, dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, aux réserves imposantes, la production de 1948 représentait seulement 83 % de celle de 1938, avec un rendement moyen de 77 % de celui de 1938.

Alors que les mines étaient nationalisées depuis deux ans, les mineurs de fond manquaient de tout, de bois et d’aération pour leur sécurité, comme de piqueurs pneumatiques et de machines excavatrices pour attaquer la roche.

La « bataille du charbon » lancée par Maurice Thorez devant les mineurs de Waziers en juillet 1945 n’était donc pas achevée en 1948.

Elle était pourtant au cœur de la stratégie de conquête du pouvoir du Parti Communiste Français.

Celui-ci entendait montrer qu’après avoir organisé les partisans pour la libération du pays, il savait encadrer la classe ouvrière pour relever l’économie. La dimension militaire de l’opération était plus qu’une formule.

Les propos attribués à Auguste Lecoeur, alors secrétaire d’État aux Mines et maire de Lens (Pas-de-Calais), sont sans équivoque :

« Le problème humain, c’est le mineur qui regarde le tas de charbon qu’a sorti l’autre. Même s’il faut que cent mineurs meurent à la tâche, l’essentiel c’est que la bataille du charbon soit gagnée.

C’est le salut du pays qui est en jeu. Quand les bataillons montaient au front et tombaient à l’attaque, il n’y avait pas de problème humain. »

Comme on le voit, le rapport du Parti Communiste Français aux mineurs possède un large axe utilitaire.

Ceux-ci sont considérés comme une corporation pouvant servir de levier.

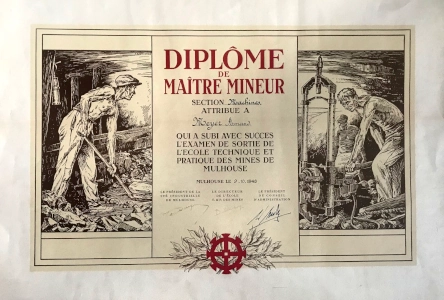

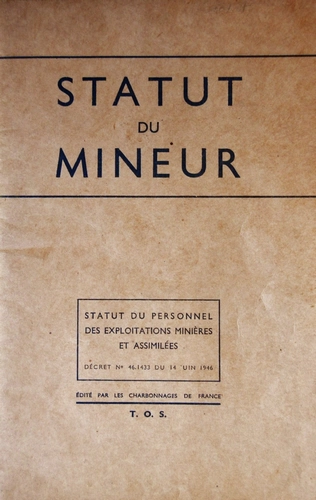

Créé en 1946, le statut de l’ouvrier mineur plaçait tous les salariés des Charbonnages dans un système corporatiste.

Sous la protection de l’État et par effet de la loi, les mineurs étaient dans un cadre particulier, séparés du reste de la classe ouvrière : un système de titularisation offrant la sécurité de l’emploi, un salaire minimum, un régime de protection sociale dérogatoire avec son propre système de soins pour le mineur et sa famille, une caisse de retraite, etc.

En 1948, ce régime protecteur fut entamé par trois décrets signés du ministre socialiste Robert Lacoste.

Le premier concernait la carrière du mineur et instaurait un stage probatoire de six mois, durcissait les sanctions disciplinaires, supprimait le salaire dit « minimum vital » et introduisait les licenciements de droit pour absences non justifiées.

Le second réduisait de 10% les effectifs du personnel administratif et de jour.

Le troisième réduisait la part des salariés dans le Conseil d’administration des Charbonnages et donnait aux directions davantage de prérogatives dans la gestion des coopératives approvisionnant les mineurs.

Les décrets Lacoste représentaient évidemment une injure à leur implication dans la relance économique, alors que des commandos de travailleurs de choc s’étaient organisés dès 1945 dans tous les puits, et que leur bravoure était vantée par les organes du parti et les publications syndicales.

La nationalisation des compagnies et la cogestion des mines par ces organisations ouvrières, étaient pour eux une immense reconnaissance et avaient même pour eux un avant-goût de socialisme.

On a là un aspect essentiel de la rage qu’il y avait du côté des mineurs en 1948.

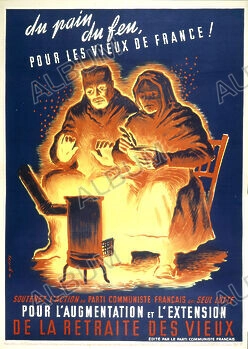

C’était d’autant plus vrai que même s’ils bénéficiaient de la gratuité du logement, du charbon pour le chauffage et des soins, les mineurs partageaient par les autres aspects de leur existence le sort de la classe ouvrière de l’immédiat après-guerre.

Les conditions de vie étaient rudes, l’on manquait de tout. Pour les masses travailleuses, l’accès aux marchandises de base restait très limité.

Les productions agricole et industrielle étaient globalement insuffisantes pour couvrir décemment les besoins.

Les prix du commerce de gros étaient élevés, notamment du fait de la nécessité de renouveler les stocks.

Les prix au détail étaient réglementés, mais malgré cela, l’inflation gangrenait l’économie.

Les étals étaient souvent vides ; les ménages étaient contraints de se fournir au marché noir pour acheter certaines marchandises inaccessibles.

À l’automne 1948, le kilo de beurre coûtait près de 1000 F au marché noir, pour 500 F au marché légal ; son prix était de 150 F encore en janvier 1946.

Il fallait compter 100 F pour un kilo de sucre à l’automne 1948 au marché légal, presque 5 fois plus au noir.

Le litre de lait se payait quant à lui entre 40 et 60 F selon le marché. Selon les sondages réalisés alors par l’IFOP, l’estimation de la somme mensuelle nécessaire aux dépenses d’une famille de quatre personnes passa de moins de 30 000 F à 40 000 F entre décembre 1947 et janvier 1949.

En 1948, le salaire moyen de l’ouvrier mineur de fond était d’environ 12 000 F, en fonction de la production individuelle.

Les familles ouvrières des mines connaissaient concrètement encore l’économie de guerre et c’était vrai pour les larges masses.

La guerre était également encore présente dans les esprits, à bien d’autres niveaux.

En effet, les mines ne s’étaient pas arrêtées pendant l’occupation, et, après-guerre, le personnel avait peu changé.

Or, pendant l’occupation, une forme de collaboration économique particulièrement intense s’était installée.

Ainsi, en 1948, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais connaissait un contexte particulièrement tendu.

Collabos, anciens résistants et victimes de la barbarie nazie vivaient en promiscuité dans les cités minières, et chacun savait qui était qui.

L’épuration n’avait pas eu lieu, d’autant que, en lançant la « bataille du charbon », Maurice Thorez avait déclaré en juin 1945 à Waziers :

« On ne peut pas épurer pendant 107 ans (…). Produire, produire, et encore produire, faire du charbon, c’est aujourd’hui la forme la plus élevée de votre devoir de classe, de votre devoir de Français. »

Les populations des bassins miniers du Nord-Pas-de-Calais et de Lorraine avaient vécues en « zone interdite », dépendant directement du commandement militaire de l’Allemagne nazie.

Lors de la grève patriotique de 1941, encore vive dans les esprits, des listes de meneurs avaient été livrées aux nazis.

Plus généralement, les directions s’employaient alors, en alourdissant le rythme de travail, à faire en sorte que le niveau de la production satisfasse l’occupant, sous l’œil d’une maîtrise retrouvant la plénitude de l’autorité qu’elle avait dû en partie concéder au temps du Front populaire.

Parce qu’il fallait produire, la nationalisation des compagnies, la transformation en établissement public avait pour ainsi dire tenu lieu d’épuration.

Pour les mineurs, justice n’était donc pas faite.

Dans l’immédiate après-guerre, de nombreux règlements de compte se déroulèrent dans les bassins miniers, en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais, où les autorités du gouvernement provisoire constataient des assassinats d’ingénieurs et de porions, au fond.

La question de l’épuration dans les bassins miniers n’était toujours pas réglée en 1948, sans que le Parti Communiste Français, aveuglé par la ligne opportuniste de droite de Maurice Thorez, ait pu prendre la réelle mesure de la question.

La grève des mineurs de 1948 le surprit ainsi par son haut niveau de conflictualité.

Agissant en parti syndicaliste, il organisa la solidarité en faveur des familles des grévistes, sans être en mesure de pousser dans le sens d’un soulèvement général.

La direction stratégique de la grève était donc tiraillée entre le haut niveau de conflictualité des masses des cités minières et les impératifs inhérents à la position du « parti syndicaliste ».

=> retour au sommaire du dossier

sur Le Parti Communiste Français

et les trois grèves historiques : 1947, 1948, 1949