Très rapidement, l’aura de de Gaulle s’est atténuée et celui-ci a décidé de modifier l’élection présidentielle. Sa logique était qu’un parti prédominerait dans l’ensemble des institutions, mais ses exigences de dépolitisation s’avéraient un rêve réactionnaire.

Aussi décida-t-il de modifier l’élection du président de la République, ce qu’il annonça dans une allocution télévisée le 20 septembre 1962. C’est là quelque chose de très important, car de Gaulle pose la légitimité de ses successeurs. Il explique ouvertement que seul un plébiscite peut leur apporter suffisamment de crédibilité.

On passe ainsi d’un régime autoritaire défensif, arc-bouté sur son corporatisme municipal et choisissant le président, à un régime autoritaire offensif, avec un président-stratège déterminant les orientations au lieu de simplement les refléter.

Avec cela, le régime passe d’un formalisme conservateur à une ligne de fuite en avant permanente portée par le président.

Voici comment de Gaulle présente ce qui est, de fait, une exigence de sa part :

Depuis que le peuple français m’a appelé à reprendre officiellement place à sa tête, je me sentis naturellement obligé de lui poser, un jour, une question qui se rapporte à ma succession, je veux dire celle du mode d’élection du chef de l’État. Des raisons que chacun connaît m’ont récemment donné à penser qu’il pouvait être temps de le faire.

Qui donc aurait oublié quand, pourquoi, comment, fut établie notre Constitution ? Qui ne se souvient de la mortelle échéance devant laquelle se trouvaient, en mai 1958, le pays et la République en raison de l’infirmité organique du régime d’alors ?

Dans l’impuissance des pouvoirs, apparaissaient, tout à coup, l’imminence des coups d’État, l’anarchie généralisée, la menace de la guerre civile, l’ombre de l’intervention étrangère. Comme tout se tient, c’est au même moment que s’ouvrait devant nous le gouffre de l’effondrement monétaire, financier et économique.

Enfin, ce qu’il y avait d’absurde et de ruineux dans le conflit algérien, après la guerre d’Indochine et à l’annonce de graves déchirements dans l’ensemble de l’Afrique noire, démontrait la nécessité de changer en coopération de pays indépendants les rapports qui liaient la France et ses colonies, tandis que le système tâtonnant et trébuchant des partis se trouvait hors d’état de trancher ce qui devait l’être et de maîtriser les secousses qu’une pareille transformation allait forcement susciter.

C’est alors qu’assumant de nouveau le destin de la patrie, j’ai, avec mon Gouvernement, proposé au pays l’actuelle Constitution. Celle-ci, qui fut adoptée par 80 % des votants, a maintenant quatre ans d’existence. On peut donc dire qu’elle a fait ses preuves.

La continuité dans l’action de l’État, la stabilité, l’efficacité et l’équilibre des pouvoirs, ont remplacé, comme par enchantement, la confusion chronique et les crises perpétuelles qui paralysaient le système d’hier, quelle que pût être la valeur des hommes. Par là même, portent maintenant leurs fruits le grand effort et le grand essor du peuple français.

La situation de la France au-dedans et au-dehors a marqué d’éclatants progrès, reconnus par le monde entier, sans que les libertés publiques en aient été aliénées. Le grave et pénible problème e la décolonisation a été, notamment, réglé. Certes, l’oeuvre que nos avons encore à accomplir est immense, car, pour un peuple, continuer de vivre c’est continuer d’avancer.

Mais personne ne croit sérieusement que nous pourrions le faire si nous renoncions à nos solides institutions. Personne, au fond, ne doute que notre pays se trouverait vite jeté à l’abîme, si par malheur nous le livrions de nouveau aux jeux stériles et dérisoires d’autrefois.

Or, la clé de voûte de notre régime, c’est l’institution nouvelle d’un Président de la République désigné par la raison et le sentiment des Français pour être le chef de l’État et le guide de la France. Bien loin que le président doive, comme naguère, demeurer confiné dans un rôle de conseil et de représentation, la Constitution lui confère, à présent, la charge insigne du destin de la France et de celui de la République.

Suivant la Constitution, le président est, en effet, garant – vous entendez bien ? garant – de l’indépendance et de l’intégrité du pays, ainsi que des traités qui l’engagent. Bref, il répond de la France.

D’autre part, il lui appartient d’assurer la continuité de l’État et le fonctionnement des pouvoirs.

Bref, il répond de la République.

Pour porter ces responsabilités suprêmes, il faut au chef de l’État des moyens qui soient adéquats. La Constitution les lui donne. C’est lui qui désigne les ministres et, d’abord, choisit le premier. C’est lui qui réunit et préside leurs Conseils. C’est lui, qui, sur leur rapport, prend, sous forme de décrets ou d’ordonnances, toutes les décisions importantes de l’État. C’est lui qui nomme les fonctionnaires, les officiers, les magistrats.

Dans les domaines essentiels de la politique extérieure et de la sécurité nationale, il est tenu à une action directe, puisqu’en vertu de la Constitution, il négocie et conclut les traités, puisqu’il est le chef des armées, puisqu’il préside à la défense.

Par-dessus tout, s’il arrive que la patrie et la République soient immédiatement en danger, alors le Président se trouve investi en personne de tous les devoirs et de tous les droits que comporte le salut public.

Il va de soi que l’ensemble de ces attributions, permanentes ou éventuelles, amène le Président à inspirer, orienter, animer l’action nationale. Il arrive qu’il ait à la conduire directement, comme je l’ai fait, par exemple, dans toute l’affaire algérienne.

Certes, le Premier ministre et ses collègues ont, sur la base ainsi tracée, à déterminer à mesure la politique et à diriger l’administration. Certes, le Parlement délibère et voit les lois, contrôle le gouvernement et a le droit de le renverser, ce qui marque le caractère parlementaire du régime.

Mais, pour pouvoir maintenir, en tout cas, l’action et l’équilibre des pouvoirs et mettre en oeuvre, quand il le faut, la souveraineté du peuple, le président détient en permanence la possibilité de recourir au pays, soit par la voie du référendum, soit par celle de nouvelles élections, soit par l’une et l’autre à la fois.

En somme, comme vous le voyez, un des caractères essentiels de la Constitution de la Ve République, c’est qu ‘elle donne une tête à l’État. Aux temps modernes, où tout est si vital, si rude, si précipité, la plupart des grands pays du monde -. États-Unis, Russie, Grande-Bretagne, Allemagne, etc., en font autant, chacun à sa manière. Nous le faisons à la nôtre, qui est, d’une part démocratique et, d’autre part, conforme aux leçons et aux traditions de notre longue histoire.

Cependant, pour que le Président de la République puisse porter et exercer effectivement une charge pareille, il lui faut la confiance explicite de la nation.

Permettez-moi de dire qu’en reprenant la tête de l’État, en 1958, je pensais que pour moi-même et à cet égard, les événements de l’Histoire avaient déjà fait le nécessaire. En raison de ce que nous avons vécu et réalisé ensemble, à travers tant de peines, de larmes et de sang, mais aussi avec tant d’espérances, d’enthousiasmes et de réussites, il y a entre vous, Françaises, Français, et moi-même un lien exceptionnel qui m’investit et qui m’oblige.

Je n’ai donc pas attaché, alors, une importance particulière aux modalités qui allaient entourer ma désignation, puisque celle-ci était d’avance prononcée par la force des choses. D’autre part, tenant compte de susceptibilités politiques, dont certaines étaient respectables, j’ai préféré, à ce moment-là, qu’il n’y eût pas à mon sujet une sorte de plébiscite formel. Bref, j’ai alors accepté que le texte initial de notre Constitution soumit l’élection du président à un collège relativement restreint d’environ 80 000 élus.

Mais, si ce mode de scrutin ne pouvait, non plus qu’aucun autre, fixer mes responsabilités à l’égard de la France, ni exprimer à lui seul la confiance que veulent bien me faire les Français, la question serait très différente pour ceux qui, n’ayant pas nécessairement reçu des événements la même marque nationale, viendront après moi, tour à tour, prendre le poste que j’occupe à présent.

Ceux-là, pour qu’ils soient entièrement en mesure et complètement obligés de porter la charge suprême, quel que puisse être son poids, et qu’ainsi notre République continue d’avoir une bonne chance de demeurer solide, efficace et populaire en dépit des démons de nos divisions, il faudra qu’ils en reçoivent directement mission de l’ensemble dés citoyens.

Sans que doivent être modifiés les droits respectifs, ni les rapports réciproques des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire, tels que les fixe la Constitution, mais en vue de maintenir et d’affermir dans l’avenir nos institutions vis-à-vis des entreprises factieuses, de quelque côté qu’elles viennent, ou bien des manœuvres de ceux qui, de bonne ou de mauvaise foi, voudraient nous ramener au funeste système d’antan, je crois donc devoir faire au pays la proposition que voici : quand sera achevé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l’interrompaient avant le terme, le Président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel.

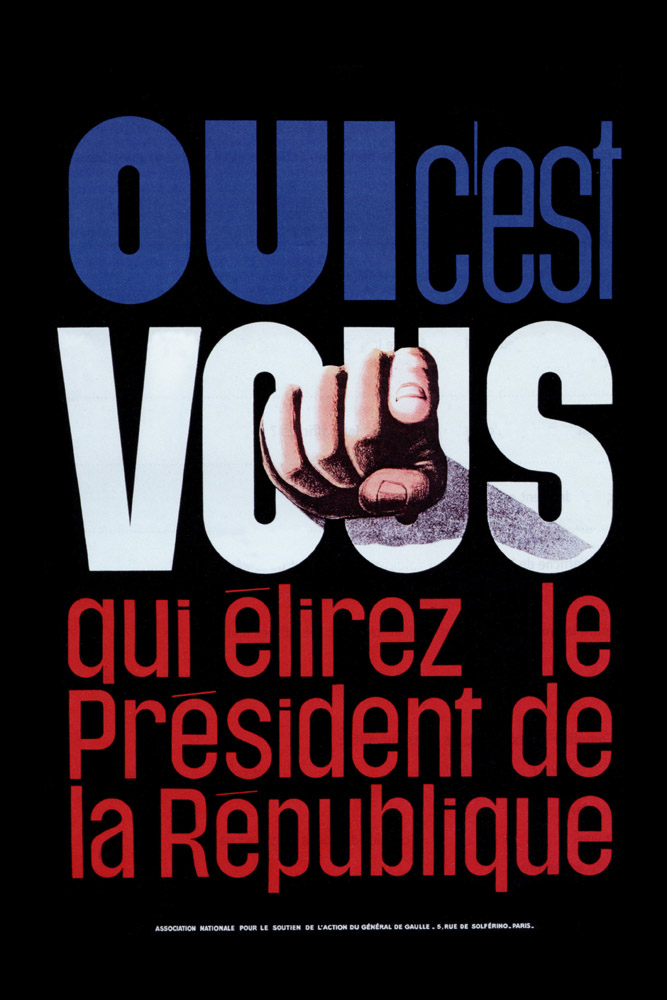

Sur ce sujet, que touche tous les Français, par quelle voie convient-il que le pays exprime sa décision ? Je réponds : par la plus démocratique, la voix de référendum. C’est aussi la plus justifiée, car la souveraineté nationale appartient au peuple et elle lui appartient évidemment, d’abord, dans le domaine constituant.

D’ailleurs, c’est du vote de tous les citoyens qu’a procédé directement notre actuelle Constitution. Au demeurant, celle-ci spécifie que le peuple exerce sa souveraineté, soit par ses représentants, soit par le référendum.

Enfin, si le texte prévoit une procédure déterminée pour le cas où la révision aurait lieu dans le cadre parlementaire, il prévoit aussi, d’une façon très simple et très claire, que le Président de la République peut proposer au pays, par voie de référendum, « tout projet de loi » — je souligne « tout projet de loi » — « portant sur l’organisation des pouvoirs publics », ce qui englobe évidemment, le mode d’élection du président.

Le projet que je me dispose à soumettre au peuple français le sera donc dans le respect de la Constitution que, sur ma proposition, il s’est à lui-même donnée.

Françaises, Français, en cette périlleuse époque et en ce monde difficile, il s’agit de faire en sorte, dans toute la meure où nous le pouvons, que la France vive, qu’elle progresse, qu’elle assure son avenir.

C’est pourquoi, en vous proposant, avant peu, de parfaire les institutions nationales sur un point dont, demain, tout peu dépendre, je crois en toute conscience bien servir notre pays. Mais, comme toujours je ne peux et ne veux rien accomplir qu’avec votre concours. Comme toujours, je vais donc bientôt vous le demander. Alors, comme toujours, c’est vous qui en déciderez.

Vive la République !

Vive la France !

La démarche de de Gaulle relevait directement du coup de force, car légalement il ne pouvait demander cela, ni proposer directement un référendum. Une modification de la constitution exigeait un appui parlementaire aux 3/5e ou un référendum appuyé par le parlement. De Gaulle contournait pourtant le problème en mettant en place un référendum législatif d’initiative gouvernementale.

Le président du Sénat, Gaston Monnerville, accusa pour cette raison le premier ministre Georges Pompidou de « forfaiture ». La crise fut d’ailleurs immédiate, le gouvernement renversé, mais rien n’y fit.

En octobre 1962, avec une participation de quasiment 80 %, 62,25 % soutinrent le nouveau type d’élection. La cour constitutionnelle ne s’opposa jamais à de Gaulle, qui fut réélu président en 1965, avec 44,65 % des voix au premier tour (31,72 % pour François Mitterrand et 15,57 % pour le centriste Jean Lecanuet), puis 55,20 % au second tour (44,80 % pour François Mitterrand).

François Mitterrand se posa alors comme le principal opposant au régime de la Ve République.

=>Retour au dossier sur Le coup d’État et la constitution de 1958