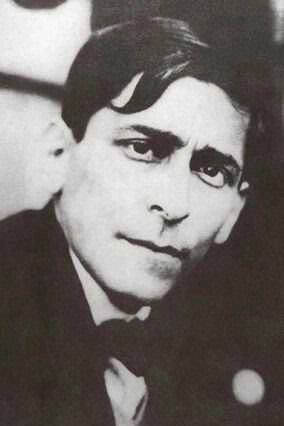

José Carlos Mariátegui s’intéresse aux mentalités ; il sait qu’un mode de production est porté par des gens réels, qui reproduisent la vie sociale.

Leur manière d’être et de se comporter agit sur le plan économique, ce qui est particulièrement vrai lorsqu’on a un pays nouveau.

Mais ce pays est nouveau sans l’être, car le Pérou a une particularité essentielle.

Tout comme « l’empire aztèque » existait dans une large partie du Mexique, il y avait au Pérou un empire, celui des Incas.

Cela implique un certain niveau de développement, une réelle situation économique et politique, au sens où on peut parler d’une civilisation avancée.

Et le colonialisme espagnol, s’il les a démolies, n’a pas remplacé de manière dynamique les anciennes manières d’être.

Des fiefs ont été attribués par la Couronne espagnole ; le fameux système des haciendas, de type féodal et marqué des formes d’esclavagisme, a prévalu dans le pays.

Le développement du Pérou comme colonie a ainsi été cassé dès le départ.

Voici en quels termes José Carlos Mariátegui pose la question.

« L’héritage et l’éducation espagnols du propriétaire terrien créole pèsent lourdement sur lui, l’empêchant de percevoir et de comprendre clairement tout ce qui distingue le capitalisme du féodalisme.

Les aspects moraux, politiques et psychologiques du capitalisme ne semblent pas avoir trouvé ici leur place.

Le capitaliste créole, ou plutôt le propriétaire terrien, a le concept de rente avant celui de production.

Le sens de l’aventure, l’élan créatif et le pouvoir d’organisation qui caractérisent le capitaliste authentique sont presque inconnus chez nous.

La concentration capitaliste a été précédée d’une période de libre concurrence.

La grande propriété moderne ne découle donc pas de la grande propriété féodale, comme l’imaginent probablement les propriétaires terriens créoles.

Au contraire, son émergence a nécessité la fragmentation et la dissolution de la grande propriété féodale.

Le capitalisme est un phénomène urbain : il possède l’esprit d’une ville industrielle, manufacturière et marchande.C’est pourquoi l’un de ses premiers actes fut la libération de la terre, la destruction du fief.

Le développement de la ville devait être nourri par la libre activité de la paysannerie.

Au Pérou, contrairement au sens de l’émancipation républicaine, la création d’une économie capitaliste a été confiée à l’esprit du fief – antithèse et négation de l’esprit du bourg. »

Les féodaux sont parfois devenus des capitalistes, mais en se posant comme des serviteurs des entreprises des pays déjà capitalistes.

On a ainsi des féodaux et des capitalistes qui servent d’intermédiaires au vrai capitalisme. Et ce sont les deux forces économiques majeures, qui forment ainsi une sorte de monde parallèle, absolument intouchable.

« La classe des propriétaires fonciers n’a pas réussi à se transformer en une bourgeoisie capitaliste, maîtresse de l’économie nationale.

L’exploitation minière, le commerce et les transports sont tous entre les mains de capitaux étrangers.Les propriétaires fonciers se sont contentés de servir d’intermédiaires à ces derniers dans la production du coton et du sucre.

Ce système économique a maintenu une organisation semi-féodale dans l’agriculture, qui constitue le fardeau le plus lourd pour le développement du pays.

La survie du féodalisme sur la côte se reflète dans la langueur et la pauvreté de sa vie urbaine.Le nombre de villes et de villages sur la côte est insignifiant.

Et le village lui-même n’existe guère que dans les quelques lopins de terre où la campagne enflamme encore la joie de ses parcelles au milieu de l’agriculture féodale.

En Europe, le village descend du fief dissous.

Sur la côte péruvienne, le village existe à peine, car le fief, plus ou moins intact, subsiste toujours.

L’hacienda – avec sa maison plus ou moins classique, la rancheria généralement misérable, et son exploitation de canne à sucre et ses entrepôts – est le type dominant de groupement rural.

Tous les points d’un itinéraire sont marqués par les noms de fermes.L’absence du village, la rareté de la ville, prolongent le désert dans la vallée, dans les terres cultivées et productives.

Les villes, selon une loi de la géographie économique, se forment régulièrement dans des vallées, au point où leurs routes se croisent.

Sur la côte péruvienne, de riches et vastes vallées, qui occupent une place importante dans les statistiques de la production nationale, n’ont pas encore donné naissance à une ville.À peine à ses carrefours ou à ses gares, prospère parfois un bourg, ville stagnante, paludéenne, décharnée, sans santé rurale et sans vêtements urbains.

Et dans certains cas, comme dans la vallée de Chicama, les latifundia ont commencé à étouffer la ville.La négociation capitaliste devient plus hostile aux droits de la ville qu’au château ou au domaine féodal. Il lui conteste son métier, la dépossède de sa fonction.

Dans le féodalisme européen, les éléments de croissance, les facteurs de vie au village, étaient, malgré l’économie rurale, beaucoup plus importants que dans le semi-féodalisme créole.La campagne avait besoin des services de la ville, même si elle restait fermée. Elle avait surtout un surplus de produits de la terre qu’elle avait à lui offrir.

Alors que là, le domaine côtier produit du coton ou de la canne à sucre pour les marchés lointains.Une fois le transport de ces produits assuré, leur communication avec le voisinage n’a plus d’intérêt que secondaire.

La culture des cultures vivrières, lorsqu’elle n’a pas été complètement éliminée par la culture du coton ou de la canne à sucre, est destinée à alimenter la consommation de la hacienda.

Le village, dans de nombreuses vallées, ne reçoit rien de la campagne ni ne possède rien de la campagne.Il vit donc dans la misère, de tel ou tel métier urbain, des hommes qu’il fournit pour travailler dans les domaines, de sa triste fatigue de la station par laquelle transitent annuellement plusieurs milliers de tonnes des fruits de la terre.

Un coin de campagne, avec ses hommes libres, avec sa communauté travailleuse, est une oasis rare dans une succession de fiefs déformés, avec des machines et des rails, sans les ornements de la tradition seigneuriale.

Dans de nombreux cas, l’hacienda ferme complètement ses portes à tout commerce extérieur : les « tambos » ont le droit exclusif d’approvisionner leur population.

Cette pratique, qui d’une part reflète l’habitude de traiter le travailleur comme une chose et non comme une personne, d’autre part empêche les villages de remplir la fonction qui garantirait leur subsistance et leur développement au sein de l’économie rurale des vallées.

L’hacienda, en monopolisant la terre et les industries, le commerce et les transports qui y sont liés, prive la ville de ses moyens de subsistance, la condamnant à une existence sordide et maigre. »

José Carlos Mariátegui dresse ici un portrait très vivant ; c’est l’une de ses grandes qualités que cette capacité à formuler ainsi les choses.

=>retour au dossier sur

José Carlos Mariátegui et le matériau humain