Quand on pense au féodalisme, on a en tête l’image du paysan asservi devant travailler pour son seigneur. Ce n’est pas de l’esclavage, mais le servage ne fait pas rêver pour autant.

C’est vrai et faux en même temps, car au fond, dans le féodalisme, il y a une sorte d’accord, de transaction, de modus vivendi.

Le seigneur veut, en effet, que la production lui permette de satisfaire à sa propre vie aisée (relativement à l’époque) et il sait qu’il a besoin d’une certaine bonne volonté du paysan pour parvenir à ses fins.

Le paysan, quant à lui, accepte d’être dépossédé dans la mesure où il peut mener une vie meilleure que s’il était esclave.

Il ne s’agit donc pas d’un accord unilatéral, comme justement entre le maître et l’esclave.

Il s’agit d’une sorte de compromis, établi sur le tas, qui sera lentement formalisé.

Les choses iront également parfois en s’améliorant, parfois en empirant, suivant les tendances propres aux localités, aux régions, aux États, au contexte géographique, à la situation climatique, à la lutte des classes, etc.

Quelle forme a ce compromis toutefois, en substance ?

Concrètement, on devine facilement la forme de l’exploitation : le seigneur s’approprie une partie de l’argent du paysan.

Sauf que pour cela, il faut déjà que l’argent circule.

En pratique, il faut du temps pour cela et c’est là que les commerçants vont monter en puissance tout au long du Moyen Âge européen.

Le seigneur récupère une partie de la production et les commerçants vont se charger de le lui acheter, lui fournissant de l’argent pour s’acheter ce qu’il souhaite.

Le seigneur dispose donc d’une rente, fournie par le paysan, mais avant la rente-argent, il y a la rente en biens produits, car l’économie est encore à un niveau très rudimentaire.

Mais le seigneur ne profite pas seulement de ce que les paysans lui fournissent et qui est vendu par des commerçants jouant le rôle d’intermédiaires.

On a aussi toute une variété de paiements et de travaux justifiés pour différentes raisons.

C’est ce qu’on appelle la corvée.

Il y a les frais relevant de l’utilisation obligatoire du four et du moulin locaux, il y a des amendes et des « cadeaux », il y a le travail obligatoire pour différentes activités concernant la vie locale (entretien des routes, nettoyage des fosses, etc.).

Le paysan est donc écrasé par le seigneur qui s’approprie une partie du fruit de son travail, à la fois directement mais également indirectement en raison des services rendus de manière obligatoire.

Le paysan est exploité par la rente et la corvée.

Pourquoi accepte-t-il cela ?

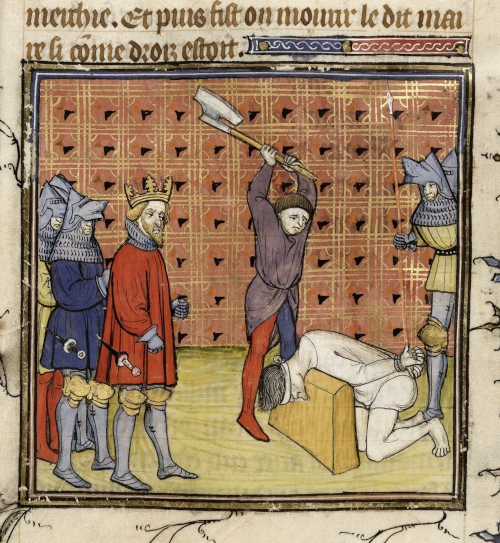

Naturellement, il n’a pas de regard extérieur sur les choses, mais il sent bien qu’il est exploité, opprimé ; il lui arrive par ailleurs de se révolter, dans un cadre de masse.

Cependant, les conditions de vie sont difficiles et le paysan dispose face à lui d’un cadre organisé qu’il apprécie. Il est lié à la terre, qui permet de survivre et même, au fur et à mesure, de vivre de manière un peu meilleure.

Il sait aussi qu’il ne peut pas devenir esclave, car les institutions sont fortes, appuyées par sa propre exploitation, et que la religion (ici chrétienne) est la garantie qu’un retour en arrière n’est pas possible.

Autrement dit, le paysan est perdant, il participe à sa propre perdition, mais cela lui assure une certaine sécurité.

C’est également ce qui lui fait accepter les impôts relevant de l’État central et la taxe d’une partie de son travail qui revient aux institutions religieuses (la fameuse « dîme » en France, à hauteur de 10 % de la récolte).

Face au seigneur, l’État central et l’Église peuvent d’ailleurs être des alliés. On retrouve le principe de l’équilibre des forces, des rapports de dépendance permettant une certaine situation, le tout dans le contexte d’une humanité très arriérée.

Le seigneur, l’État féodal, la religion : voilà ce que permet l’exploitation du paysan, paysan qui en retour profite de cette exploitation dans la mesure où, au moins, il n’est pas esclave, tout en étant relié à la terre qui permet d’assurer les moyens de subsistance.

On peut même voir que le paysan va profiter du système, dans ses marges tout d’abord, puis de plus en plus.

Pourquoi cela ? C’est qu’historiquement, dès que c’est possible, il y a une autonomie toujours plus grande confiée aux paysans.

C’est vrai pour la France autour du 10e – 11e siècles, qui forment un tournant. Les seigneurs abandonnent toujours plus leur rôle de gestionnaire ordonnant aux paysans ce qu’il faut faire, ils cessent une surveillance directe.

La production a atteint un tel niveau qu’il est plus intéressant pour le seigneur de laisser faire avec une relative autonomie et de s’approprier une partie d’une production devenant, lentement mais sûrement, toujours plus grande.

Le seigneur continue alors d’être un rentier, mais on ne lui rend plus service directement, ou de moins en moins. Il cesse d’être un propriétaire foncier gérant ses affaires, pour devenir un grand propriétaire parasitaire.

Cela amène un système, lorsque le féodalisme est suffisamment développé, où en France le paysan devient un locataire d’une terre qu’il peut vendre ou transmettre par héritage, naturellement en fournissant en même temps les obligations par rapport au seigneur, le véritable propriétaire.

Mais il existe de multiples autres variantes : un bail de 1, 2 ou 9 ans, notamment. La seule règle à l’arrière-plan, c’est l’augmentation pour le seigneur de ce qu’il s’approprie sur le dos des paysans. Pour le reste, les possibilités d’organisation sont assez vastes.

Cela pose toutefois un paradoxe historique. En effet, le paysan va gagner en autonomie dans son travail, et lui-même a redémarré un processus clanique : il s’est marié entre cousins, le noyau familial agrandi acquière une importance plus grande en taille et en richesses.

Il se produit par conséquent une contradiction au seigneur, qui lui est dépendant du paysan, et même de plus en plus puisqu’il abandonne au fur et à mesure une gestion voire une surveillance de la production.

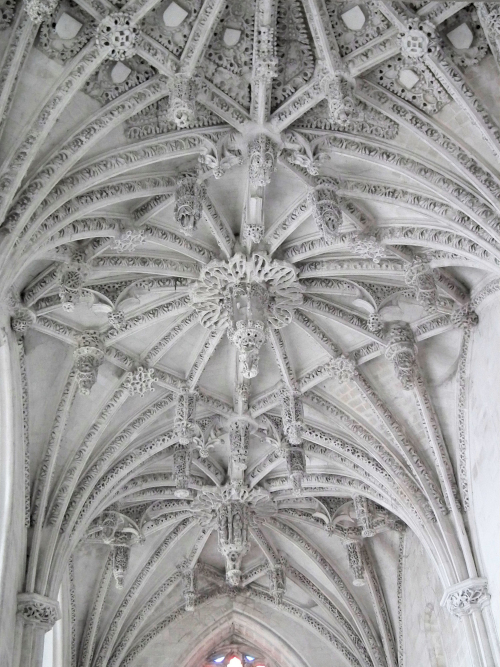

On passe d’un parasitisme immédiat à un parasitisme indirect, dont le point culminant, c’est bien entendu la Cour de Versailles, avec les plus grands seigneurs devenus des aristocrates maniérés vivant bien loin des paysans qu’ils exploitent.

Ces paysans ont parfois réussi à s’enrichir, dans d’autres cas, ils se sont terriblement appauvris ; dans tous les cas, les seigneurs locaux se sont transformés en aristocrates relativement lointains, urbanisés. Une telle cassure provoque la révolution.

=> Retour au dossier sur le mode de production féodal