Les passages sur le guano et le salpêtre dans les Sept essais de José Carlos Mariátegui ont quelque chose de littéralement « génial ».

C’est un exemple de sa capacité à exprimer une situation avec un caractère vivant.

Cela fait qu’on a une véritable exposition de la situation particulière au sein d’un mode de production, en pleine considération de ses multiples aspects et de ses rapports avec la réalité économique.

Précisons de quoi il en retourne.

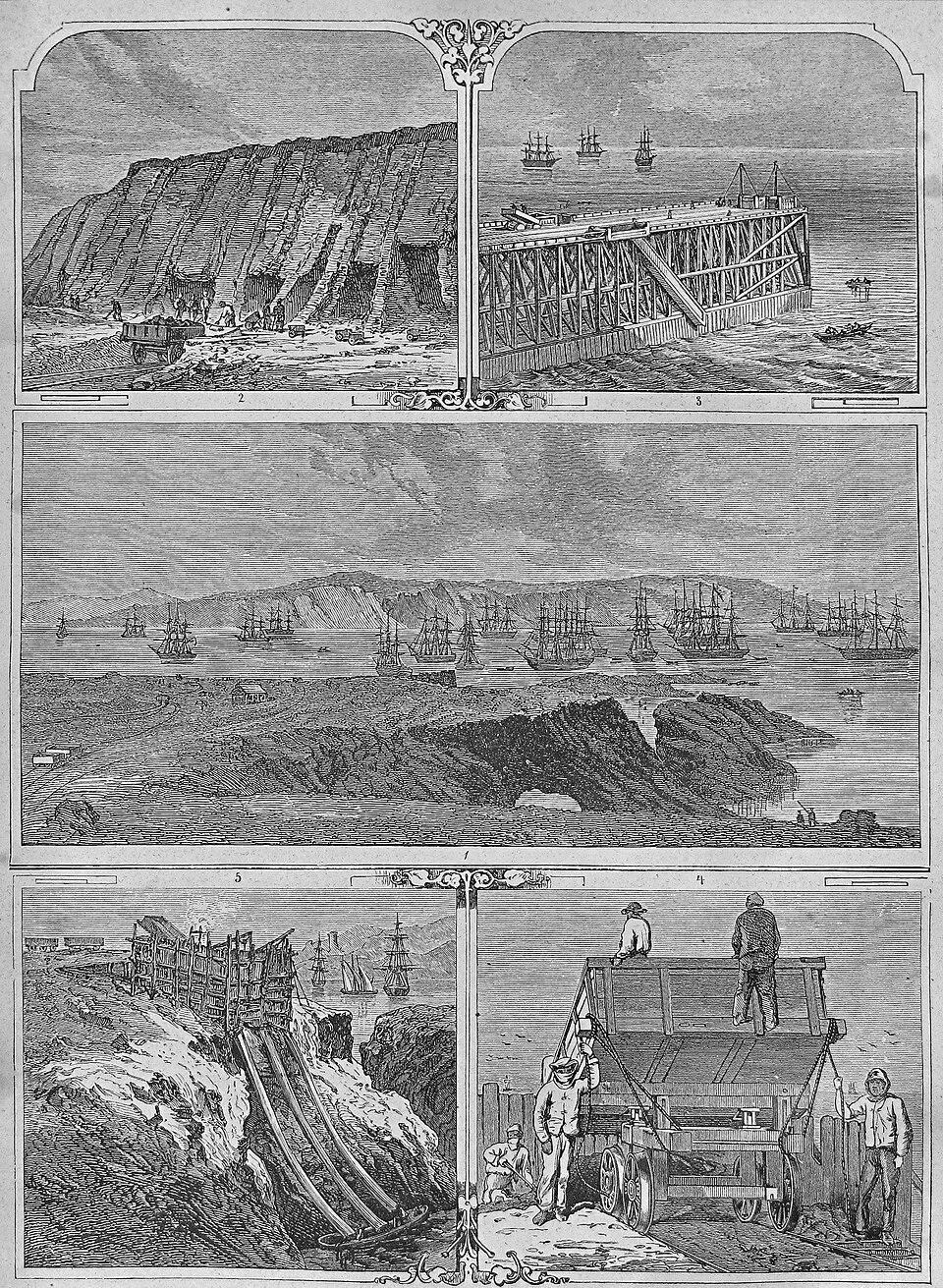

Le guano consiste en les excréments d’oiseaux marins, accumulés pendant des siècles en sorte de monticules, qu’on peut utiliser comme engrais, en raison de la présence d’azote, de phosphore et de potassium ; le terme vient du quechua, la langue issue des Incas, avec le mot wánu.

Le guano péruvien fut hautement réputé, du moins jusqu’à la découverte des engrais élaborés au moyen de la chimie au tout début du 20e siècle.

La part du guano dans les recettes du Pérou passa de 5 % en 1846 à 80 % au début des années 1870.

Durant cette période, la course au guano se répandit rapidement partout, au point que les États-Unis mirent en place un Guano Islands Act en 1856 :

« Chaque fois qu’un citoyen des États-Unis découvre un gisement de guano sur n’importe quelle île, rocher ou îlot, qui n’est pas sous la juridiction légale d’un autre gouvernement et pas occupé par des citoyens d’un autre gouvernement, et prend possession pacifiquement de celle-ci, et l’occupe de la même façon, cette île, rocher ou îlot peut, à la discrétion du président, être considérée comme appartenant aux États-Unis. »

Une centaine d’îles du Pacifique passèrent ainsi sous contrôle des États-Unis, sans être formellement annexées ; c’est le principe des zones insulaires des États-Unis, comme par exemple Puerto Rico (et le Groenland est désormais clairement visé par exemple).

En plus du guano, on a le salpêtre, parfois appelé nitrate.

C’est un minéral qu’on utilise comme engrais et pour la fabrication d’explosifs ; il fut hautement recherché jusqu’à la découverte dans la première partie du 20e siècle de la synthèse industrielle de l’ammoniac.

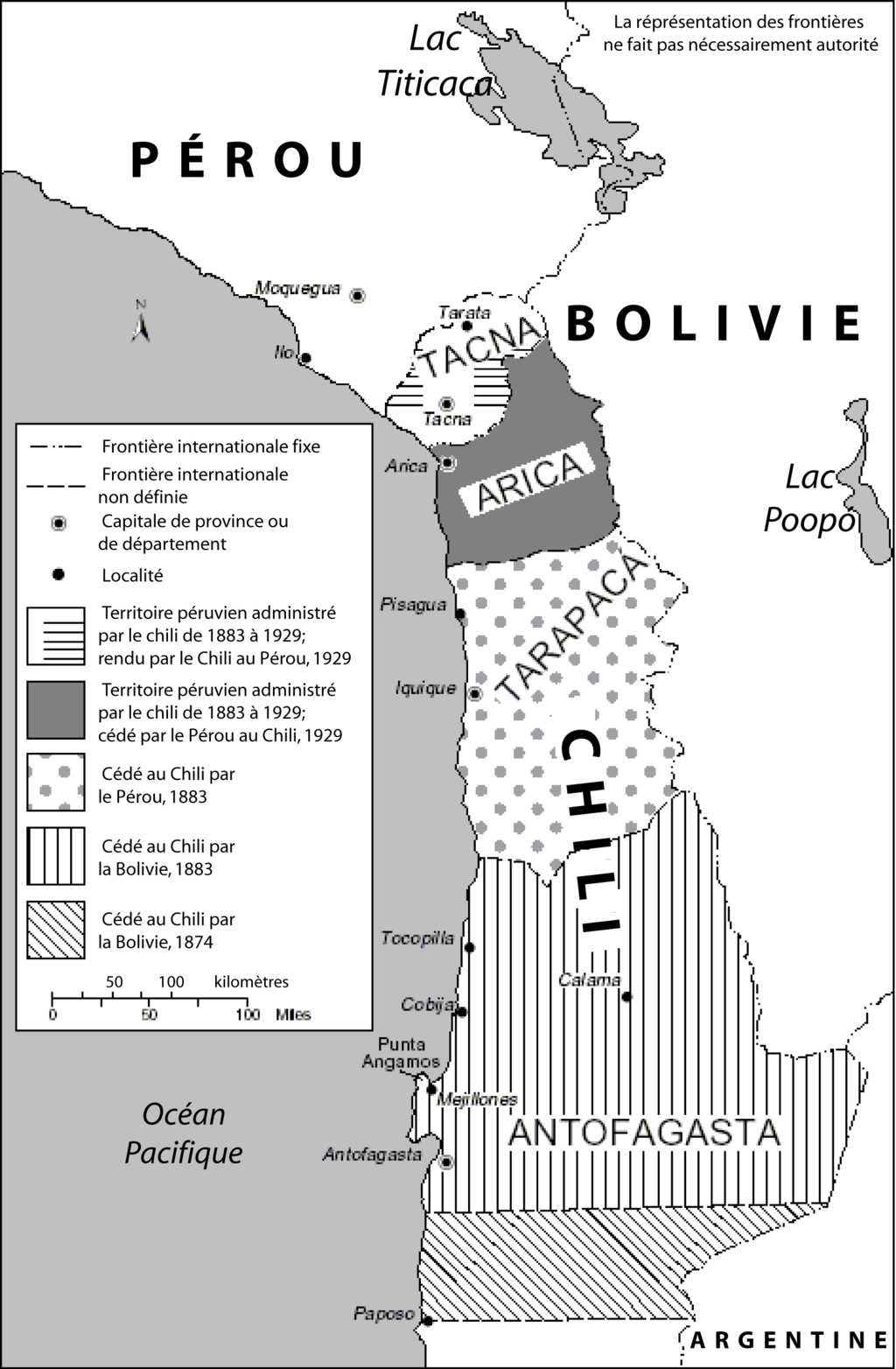

La bataille pour le salpêtre a même abouti à une guerre entre le Pérou, la Bolivie et le Chili, avec ce dernier cherchant à s’approprier des territoires riches en mines et à empêcher une confédération entre le Pérou et la Bolivie.

La guerre du Pacifique (1879-1884) fut une victoire chilienne, avec une perte de territoires pour le Pérou et la Bolivie (qui perdit alors son accès à la mer).

On notera ici que les conditions extrêmement difficiles pour récupérer le guano et le salpêtre produisirent une immigration organisée depuis la Chine, avec notamment 100 000 migrants chinois présents momentanément au Pérou entre 1850 et 1875.

Il y eut également la mise en esclavage de 1400 indigènes de l’île de Pâques.

Voici donc ce que nous dit José Carlos Mariátegui à ce sujet :

« Commençons par noter que le guano et le salpêtre, substances humbles et grossières, ont joué dans les réalisations de la République un rôle qui semblait réservé à l’or et à l’argent à une époque plus chevaleresque et moins positiviste.

L’Espagne nous aimait et nous protégeait en tant que pays producteur de métaux précieux.L’Angleterre nous préférait comme producteur de guano et de salpêtre.

Mais ce geste différent ne révélait évidemment pas un motif différent. Ce qui a changé, ce n’est pas le mobile ; c’était le moment.L’or du Pérou perdait son pouvoir d’attraction au moment où, en Amérique, la baguette du pionnier découvrait l’or de Californie.

En revanche, le guano et le salpêtre – qui pour les civilisations précédentes n’auraient eu aucune valeur mais qui, pour une civilisation industrielle, ont acquis un prix extraordinaire – constituaient une réserve presque exclusivement nôtre.

L’industrialisme européen ou occidental – phénomène en plein développement – avait besoin de se procurer ces matériaux depuis la lointaine côte du Pacifique Sud.

L’exploitation de ces deux produits n’a cependant pas été entravée, comme c’est le cas pour d’autres produits péruviens, par l’état rudimentaire et primitif des transports terrestres.Pour extraire l’or, l’argent, le cuivre et le charbon des entrailles des Andes, il fallait surmonter des montagnes escarpées et de vastes distances, le salpêtre et le guano se trouvaient sur la côte, presque à portée des navires qui venaient les récupérer.

L’exploitation facile de cette ressource naturelle a dominé toutes les autres manifestations de la vie économique du pays. Le guano et le salpêtre occupaient une place disproportionnée dans l’économie péruvienne.

Leurs revenus sont devenus la principale source de recettes fiscales. Le pays semblait riche. L’État a utilisé son crédit sans mesure. Il vécut dans l’extravagance, hypothéquant son avenir sur la finance anglaise.

Voilà, dans ses grandes lignes, toute l’histoire du guano et du salpêtre pour l’observateur qui se considère comme un pur économiste.Le reste, à première vue, appartient à l’historien. Mais dans ce cas, comme dans tous les autres, la situation économique est beaucoup plus complexe et significative qu’il n’y paraît.

Le guano et le salpêtre servaient surtout à créer un commerce actif avec le monde occidental à une époque où le Pérou, géographiquement mal situé, n’avait pas beaucoup de moyens d’attirer sur son sol les courants colonisateurs et civilisateurs qui fertilisaient déjà d’autres pays de l’Amérique indo-ibérique.

Ce commerce a placé notre économie sous le contrôle du capital britannique, auquel, en raison des dettes contractées en garantie des deux produits, nous avons dû plus tard céder l’administration des chemins de fer, c’est-à-dire les bases mêmes de l’exploitation de nos ressources.

Les profits du guano et du salpêtre créèrent les premiers éléments solides du capital commercial et bancaire au Pérou, où la propriété avait jusqu’alors conservé un caractère aristocratique et féodal.

Les profiteurs directs et indirects des richesses côtières ont commencé à former une classe capitaliste.

Au Pérou se forma une bourgeoisie, confondue et liée dans son origine et sa structure à l’aristocratie, formée principalement par les successeurs des encomenderos et des propriétaires fonciers de la colonie, mais obligée par sa fonction d’adopter les principes fondamentaux de l’économie et de la politique libérales.

Les résultats suivants sont liés à ce phénomène, auquel je fais référence dans plusieurs passages des études qui composent ce livre [ici José Carlos Mariátegui cite son article « Le fait économique dans l’histoire péruvienne » publié dans Mundial, le 14 août 1925.] :

« Aux premiers jours de l’Indépendance, la lutte entre factions et chefs militaires apparaît comme une conséquence de l’absence d’une bourgeoisie organique.

Au Pérou, la révolution a trouvé les éléments d’un ordre libéral bourgeois moins définis et plus tardifs que dans d’autres pays d’Amérique latine.Pour que cet ordre fonctionne de manière plus ou moins embryonnaire, une classe capitaliste vigoureuse devait être établie.

Pendant que cette classe s’organisait, le pouvoir était à la merci des caudillos militaires.

Le gouvernement de [Ramón] Castilla [qui fut le « caudillo » en chef du pays de 1844 à 1862] a marqué l’étape de solidification d’une classe capitaliste.

Les concessions de l’État et les profits tirés du guano et du salpêtre ont créé le capitalisme et une bourgeoisie.Et cette classe, qui s’organisa plus tard avec le « civilisme » [= le Partido Civil représentant la haute bourgeoisie enrichie avec le guano cherchant à mettre les militaires de côté dans l’État], se dirigea très vite vers la conquête totale du pouvoir. »

Une autre facette de ce chapitre de l’histoire économique de la République est l’affirmation de la nouvelle économie comme une économie à prédominance côtière.

La recherche d’or et d’argent a forcé les Espagnols, contrairement à leur tendance à s’installer sur la côte, à maintenir et à étendre leurs avant-postes dans les montagnes.

L’exploitation minière, activité fondamentale du régime économique établi par l’Espagne sur le territoire où s’était auparavant épanouie une société authentique et typiquement agraire, nécessitait l’établissement des fondations de la colonie dans les montagnes.

Le guano et le salpêtre sont venus remédier à cette situation. Ils ont renforcé la puissance de la côte.Ils ont stimulé la sédimentation du nouveau Pérou dans les basses terres.

Et ils ont accentué le dualisme et le conflit qui constituent jusqu’à présent notre plus grand problème historique.

Ce chapitre sur le guano et le salpêtre ne peut donc être isolé du développement ultérieur de notre économie. Voilà les racines et les facteurs du chapitre qui a suivi.

La guerre du Pacifique, conséquence du guano et du salpêtre, n’a pas annulé les autres conséquences de la découverte et de l’exploitation de ces ressources, dont la perte nous a tragiquement révélé le danger d’une prospérité économique soutenue ou cimentée presque exclusivement sur la possession de richesses naturelles, exposées à l’avidité et aux assauts de l’impérialisme étranger ou au déclin de ses applications en raison des mutations continues produites dans le domaine industriel par les inventions de la science.

[Le Français Joseph] Caillaux [= homme politique radical qui fut à la tête du gouvernement, six fois ministre des Finances, etc.] nous parle, avec une pertinence capitaliste évidente, de l’instabilité économique et industrielle qu’engendre le progrès scientifique.

Dans la période dominée et caractérisée par le commerce du guano et du salpêtre, le processus de transformation de notre économie de féodale à bourgeoise a reçu son premier élan vigoureux.

Il est, à mon avis, indiscutable que si, au lieu d’une métamorphose médiocre de l’ancienne classe dirigeante, il y avait eu l’émergence d’une classe dotée d’un nouveau souffle et d’un nouveau talent, ce processus aurait progressé de manière plus organique et plus sûre.

L’histoire de notre après-guerre le prouve. La défaite – qui provoqua, avec la perte des territoires de salpêtres, un long effondrement des forces productives – n’apporta pas, en compensation, même dans cet ordre de choses, une liquidation du passé. »

On a un excellent aperçu de la situation ; c’est très bien présenté et on saisit parfaitement de quoi il en retourne.

=>retour au dossier sur

José Carlos Mariátegui et le matériau humain