En mars 1939, on est en plein drame historique. Hitler menace les restes de la Tchécoslovaquie et finit par l’envahir à la mi-mars.

La République espagnole s’effondre et Franco va annoncer sa victoire le premier avril.

Édouard Daladier s’arroge alors les pleins pouvoirs le 18 mars 1939, dans tous les domaines, afin de « prendre l’ensemble des mesures exceptionnelles qu’exige la sécurité du pays ».

Le 29 mars 1939, il annonce à la radio les mesures qu’il va mettre en place, qu’il pose naturellement comme relevant de l’exceptionnel.

C’est qu’on parle tout de même d’une semaine de travail à 45 heures d’un côté et d’un impôt spécial sur les bénéfices des industries de guerre de l’autre.

Deux jours plus tard, le premier ministre britannique Neville Chamberlain affirme devant la Chambre des Communes que le Royaume-Uni apportera son « complet appui » à la Pologne si celle-ci était attaquée.

Cela implique bien entendu que la France soit de la partie. Il manque toutefois une pièce maîtresse pour que cela soit efficace : l’appui soviétique.

Ainsi commencent, à partir de mars 1939, des tractations sans fin entre la France, le Royaume-Uni et l’URSS quant à une alliance tripartite.

L’URSS appréhende la chose : elle a été mise de côté des accords de Munich scellant la fin de la Tchécoslovaquie, littéralement sacrifiée.

Il y a qui plus est eu un accord anglo-allemand signé par Neville Chamberlain et Adolf Hitler le 30 septembre 1938, ainsi qu’un accord franco-allemand signé par Georges Bonnet et Joachim von Ribbentrop le 6 septembre 1938.

L’URSS craint que les discussions avec le bloc franco-anglais ne soient somme toute qu’un piège pour gagner du temps et qu’elle va se retrouver toute seule face à l’Allemagne nazie.

Il y a un autre problème : la Pologne, au régime pratiquement fasciste.

En 1938, la Pologne avait refusé de laisser passer l’armée rouge pour aller aider la Tchécoslovaquie face à l’Allemagne nazie ; pire encore, elle avait elle-même participé au dépeçage de ce pays, s’appropriant une partie de son territoire.

Ni la France ni le Royaume-Uni ne peuvent assurer à l’URSS que la Pologne laissera passer l’armée rouge pour combattre l’Allemagne nazie.

La France fait ici des efforts, mais sans réelles garanties, et l’URSS considère alors qu’elle n’a plus le choix : elle doit éviter à tout prix de se retrouver seule, du moins faut-il gagner du temps.

Cela va donner le pacte entre l’URSS et l’Allemagne nazie : cette dernière occupe la Pologne à l’Ouest, alors que l’URSS prend la partie à l’Est consistant en pratique en l’Ouest de l’Ukraine et l’Ouest de la Biélorussie.

Nous sommes alors en septembre 1939 et jusqu’à cet événement, le Parti Communiste Français pousse à fond pour que la France assume l’alliance tripartite avec le Royaume-Uni et l’URSS.

Il y a encore l’espoir du côté français que l’élan du Front populaire fasse basculer la France dans une alliance qui permettrait d’affirmer l’opposition entre démocratie et fascisme, et d’empêcher le déclenchement de la guerre impérialiste.

Sa position est de dire que la paix est encore possible, si un double front est mené : un front des démocraties au niveau international, un front des Français au niveau national.

Son objectif est la réintégration dans le jeu gouvernemental, et c’est le travail à la base avec les socialistes qui est considéré comme l’outil essentiel ici, malgré le refus du Parti socialiste de maintenir un rapport avancé avec le Parti Communiste Français.

Au fond, il y a l’idée qu’il faut temporiser au maximum, en considérant qu’à un moment les choses vont s’accélérer et que, de par sa matrice, sa base et son style, le Parti Communiste Français peut surnager, comme en témoigne cet article de Maurice Thorez en première page de L’Humanité le 24 mars 1939.

« UNIR ! UNIR ! UNIR !

Progrès heureux de l’action commune

Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais elle l’annonce. Les premières manifestations unitaires que nous avions la joie d’offrir en exemple laissaient prévoir, à brève échéance et dans tout le pays, le retour à la pratique de l’action commune.

C’est maintenant de partout que nous parviennent des résolutions pour l’action commune signées des socialistes et des communistes.C’est maintenant un peu partout, à Paris, en banlieue, dans la province que sont convoquées des réunions communes.

Les organisations locales décidées à revenir à l’application résolue du pacte du 27 juillet 1934 sont déjà si nombreuses qu’on ne peut songer à en dresser la liste.Mais le plus important, c’est l’accord conclu, après celui de l’Aisne, entre les organisations socialistes et communistes de ta région parisienne, et c’est l’appel de la Fédération socialiste du Puy-de-Dôme.

L’unité est de nouveau en marche.Pouvons-nous espérer que la commission administrative permanente du parti socialiste répondra favorablement aux propositions d’action commune, que nos camarades Bonte et Bartolini sont allés en notre nom renouveler auprès des dirigeants socialistes, au siège de leur parti ?

Tout commande l’union. Les événements vont vite.

Comme nous n’avions eu que trop raison de le redouter après Munich, le fascisme hitlérien, encouragé si longtemps par l’attitude de nos gouvernants, vient de se livrer à un nouveau coup de force.Pour des raisons d’ordre militaire et stratégique autant que par esprit de rapine et d’oppression, Hitler a annexé la Bohême millénaire et la Moravie.

Cette fois, les plus aveugles doivent convenir que le danger de guerre n’a jamais été plus menaçant, plus proche.

Il faut donc faire face à la menace, courageusement et résolument. Tout peut encore être sauvé.A condition de s’engager enfin dans une voie que nous n’avons cessé d’indiquer au pays, dans la voie de l’union, à l’intérieur et à l’extérieur, de toutes les forces de liberté et de paix.

C’est dans cet esprit que nous jugeons l’orientation et l’activité gouvernementales. Nous avons voté contre les pleins pouvoirs.Aux raisons de principe s’ajoutaient, pour nous communistes, des considérations sur les responsabilités antérieures des gouvernants dont nous avions le droit et le devoir de tenir compte, nous qui avions seuls voté contre les accords de Munich.

Nous ne pouvons pas ne pas faire des réserves sérieuses sur la façon de réaliser le redressement de notre politique extérieure, lorsque les « fidèles soutiens du gouvernement reprennent leurs campagnes de trahison contre le principe même de la sécurité collective, et contre le rapprochement nécessaire, indispensable avec l’Union soviétique, principale force de paix dans le monde.

Ensuite, nous qui avons réclamé, après les républicains de 1848, le « droit au travail », nous qui sommes prêts à l’effort d’armement du pays, nous ne pouvons pas ne pas être inquiets lorsque les « sacrifices » sont imposés seulement à la classe ouvrière sans que des mesures sévères d’ordre financier et économique limitent là puissance et les bénéfices du capital.

La classe ouvrière peut croire que les menaces contre le pays et contre la paix sont simplement mises à profit, par la réaction pour détruire les lois sociales.

Enfin nous, qui estimons que la sécurité de la France doit se fonder sur l’entente entre les peuples de bonne volonté et sur la force matérielle et morale de notre propre pays, nous attachons le plus grand prix au maintien des libertés démocratiques.Le sentiment de lutter pour la défense de la liberté est un élément essentiel de la force française, et c’est aussi le lien le plus solide qui puisse nous unir aux autres peuples menacés par la fureur guerrière du fascisme.

Sur tous ces problèmes, les travailleurs socialistes pensent comme leurs frères communistes.

C’est la raison profonde du rapprochement qui s’opère entre militants et organisations des deux partis.

L’unité de la classe ouvrière, ciment de l’union entre tous tes républicains, peut seule garantir, en effet, les droits et les libertés de notre peuple, à l’Heure de l’action décisive pour la sauvegarde de la paix et le salut du pays. »

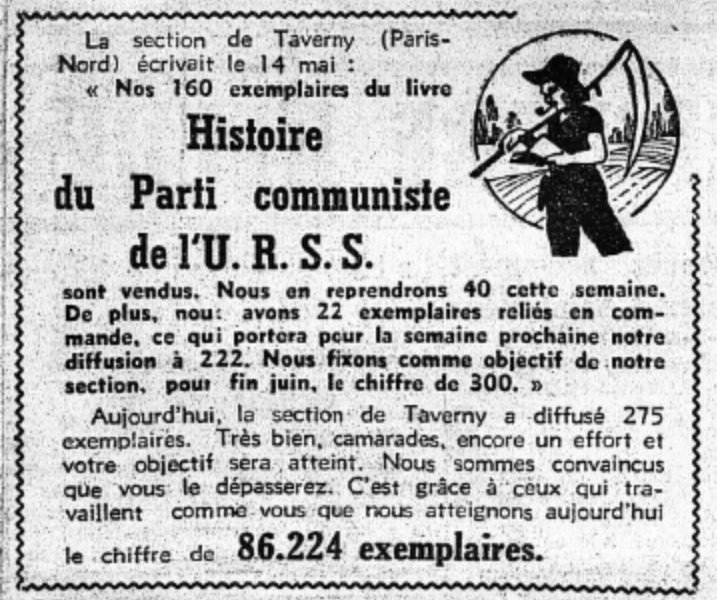

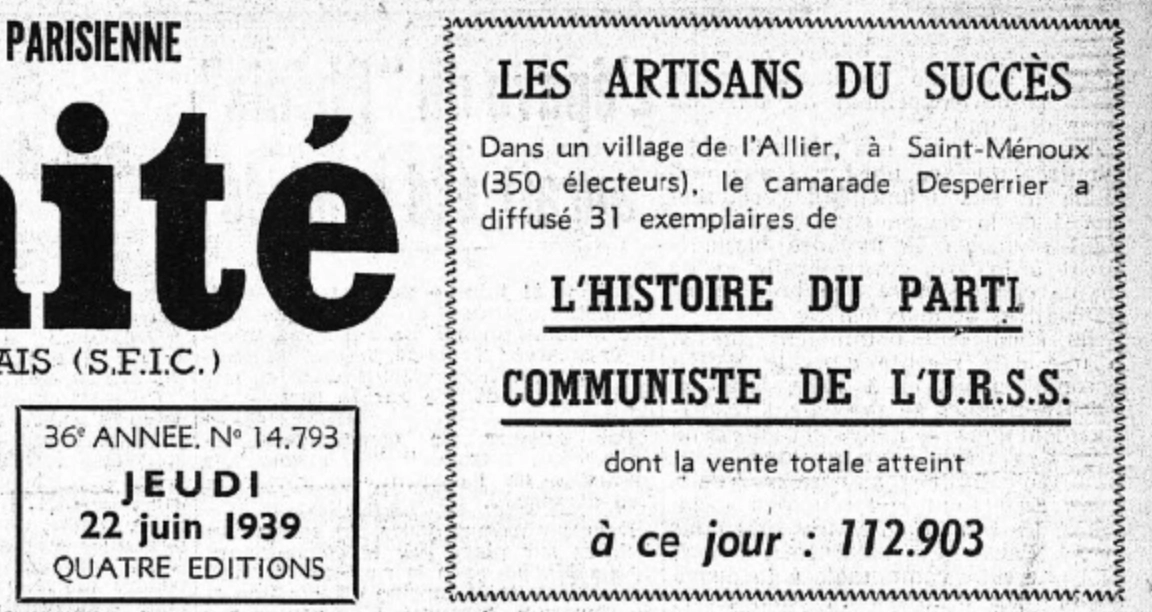

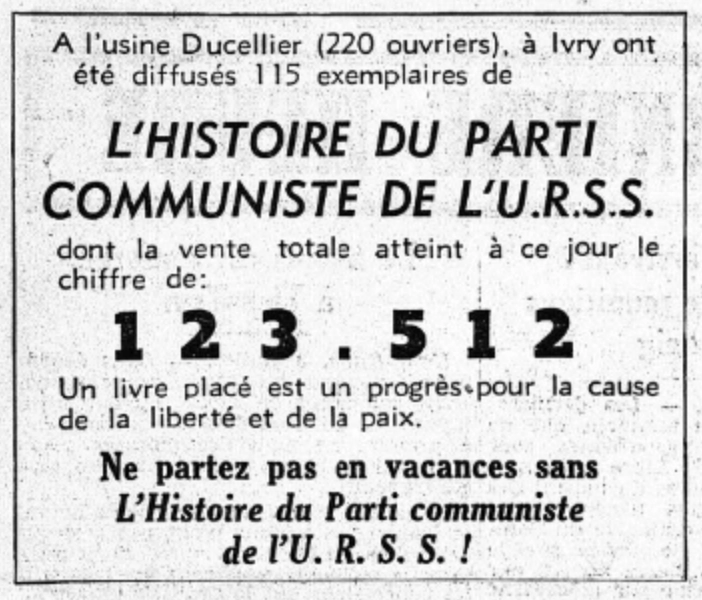

Cette démarche est indéniablement passive, toutefois un événement historique de grande ampleur se produit dans le domaine idéologique : l’impression en France du précis d’Histoire du Parti communiste (bolchévik) de l’U.R.S.S., qui joue le rôle de véritable manuel communiste.

Cet ouvrage publié en 1938 en URSS raconte l’histoire du bolchévisme en Russie, avec les séquences de la lutte contre le tsarisme, la période de la révolution d’Octobre 1917, les décisions prises pour la construction du socialisme.

On y trouve également une présentation détaillée rédigée par Staline des fondements idéologiques du marxisme-léninisme : Le matérialisme dialectique et le matérialisme historique.

La publication française a connu immédiatement un grand succès, puisque rapidement cent mille exemplaires sont vendus.

On se doute que c’est l’Internationale Communiste qui a supervisé la réalisation de cette publication et sa diffusion par le Parti.

Et de par sa nature, ce document révolutionne véritablement ce dernier, puisqu’il exige une forme synthétique dans l’affirmation idéologique, qu’il pose une vision du monde totale.

On peut même dire que, pour la première fois, avec cette publication, le marxisme arrive en France de manière non dénaturée.

Le souci est que le Parti Communiste Français n’aura pas le temps d’assimiler cet ouvrage ; s’il était arrivé plus tôt, tout aurait été changé, dans tous les aspects de l’existence du Parti.

Une véritable génération comprenant réellement le marxisme aurait pu apparaître.

En tout état de cause, le Parti Communiste Français va donc rester livré à lui-même.

=>Retour au sommaire du dossier sur

Le Parti Communiste Français

isolé et interdit (1938-1939)