L’absence d’envergure de masse et la pratique hyper-activiste des FTP ont rendu impossible par la suite un aperçu réel de la résistance mise en place par le Parti Communiste Français.

L’absence de stratégie a renforcé les courants centrifuges et a abouti dès l’après-guerre à des déchirures internes très grandes au sein de la nouvelle génération « combattante » arrivée au Parti.

Il est très important de comprendre cela, sinon on ne peut pas saisir pourquoi la résistance armée s’efface du jour au lendemain en 1945, ni même comment il y a eu un alignement pur et simple sur les FFI à la fin 1943.

On a ici un bon exemple avec la Brigade rouge internationale, qui a agi dans la seconde partie de 1944 en Haute-Savoie.

Ses multiples actions sont passées inaperçues du point de vue historique pendant plusieurs décennies, car ce groupe initialement FTP a refusé de rejoindre les FFI.

Un autre exemple, lui très connu, est le maquis du Limousin, mis en place dès avril 1941 par Georges Guingouin, signant ses documents le « Préfet du Maquis ».

On a ici quelqu’un qui a immédiatement compris le principe de la clandestinité et était passé dans la lutte armée avec facilité et un grand succès, dès août 1940.

La Haute-Vienne a ainsi été le département comptant le plus de résistants en armes : 8 000 ; le maquis a multiplié les actions armées, ainsi que les raids pour obtenir des fonds, du ravitaillement, des armes, des explosifs.

Il a joué un rôle important lors du débarquement en retardant l’envoi en Normandie de la division blindée SS « Das Reich », qui commit à ce moment le massacre d’Oradour-sur-Glane ; par la suite, son maquis a encerclé Limoges, amenant la capitulation allemande.

Guingouin était considéré par la direction locale des communistes comme un « fou dans les bois » en raison de sa politique menée de manière clairement indépendante par rapport au Parti Communiste Français.

Dès l’après-guerre, il y aura un acharnement impitoyable pour le mettre de côté et l’exclure.

C’est très paradoxal : d’un côté, Georges Guingouin a mené le plus ce qui correspond à une guerre de partisans ; son implantation populaire et régionale était brillante. Le Parti Communiste Français aurait dû trouver cela exemplaire.

De l’autre côté, Georges Guingouin lui-même n’a jamais prôné l’insurrection armée, s’est toujours aligné sur de Gaulle et est ainsi passé ouvertement dans le réformisme après-guerre.

C’est d’ailleurs la même dynamique qui a prévalu pour les anciens membres dirigeants de la Brigade rouge internationale.

Il y a ici quelque chose d’incompréhensible si on ne comprend pas que la situation de 1940 a permis, comme en 1934, à toute une génération de s’engager dans l’hyper-activisme à travers le Parti Communiste Français, mais sans les fondamentaux idéologiques communistes.

On n’a donc rien que ce qui se rapproche d’une réflexion de la guerre des partisans comme il y en avait une au même moment en Chine, en Grèce, en Albanie ou en Yougoslavie.

La guerre des partisans est dans le cadre français réduite à un levier. L’appel du Front National de juillet 1942 le reflète très bien : on est dans la généralisation des oppositions, pas dans une stratégie.

« 1. empêcher que les ressources de la France servent à la machine de guerre allemande ;

2. empêcher les usines françaises de travailler pour Hitler, en soutenant les luttes revendicatrices des ouvriers, qui, en défendant leur pain et celui de leurs enfants, suivent la cause de la France ;

3. empêcher que nos chemins de fer transportent en Allemagne nos richesses nationales et les produits de notre industrie ;

4. organiser la résistance des paysans à la livraison des produits agricoles aux oppresseurs de la Patrie ;

5. organiser la lutte contre la répression hitléro-vichyssoise, chaque militant du Front National, qu’il soit athée ou croyant, radical ou communiste, devant bénéficier de la solidarité de tous;

6. diffuser les écrits, appels ou documents du Front National et dénoncer systématiquement les mensonges de l’ennemi ;

7. propager et exalter, face à l’envahisseur et à ses séides, les sentiments patriotiques, la volonté de lutte pour libérer la France. »

Ce qui est proposé, c’est la contribution à la mise sous pression générale de l’occupant nazi et du régime de Vichy.

C’est le sens du slogan des FTP lancé en février 1943 « s’unir, s’armer, se battre ».

Et L’Humanité du 15 avril 1943 souligne que les militants doivent s’appliquer avec « courage, un vigoureux esprit offensif et une discipline de fer ».

Le Parti Communiste Français se voit comme le fer de lance de l’union des Français, comme en 1937.

Si la démarche est ainsi celle d’un appel à la violence, on en reste sur le plan tactique, à l’instar de ce qu’on lit dans L’Humanité début de 1943 :

« Agissez, agissez et agissez !

Luttez contre la déportation des ouvriers en Allemagne, par la manifestation, par la grève, par la dislocation des convois. Répondez par la force à la violence de la police et de la Gestapo.

Sabotez, sabotez, détériorez les machines, les locomotives, les camions, les chalands.

Faites sauter les voies ferrées, les ponts et les écluses ; mettez le feu aux entreprises. Paralysez l’industrie de guerre des hitlériens et leurs moyens de transport.

Organisez la lutte des paysans pour briser par la force le système des réquisitions hitlériennes.

Organisez des manifestations de femmes contre ceux qui nous condamnent à la famine.

Exigez 500 grammes de pain par jour, du charbon, du bois. Formez dans chaque usine, dans chaque gare, dans chaque dépôt des chemins de fer, des groupes de saboteurs, de dynamiteurs.

Organisez de nouveaux détachements de francs-tireurs: enrôlez les ouvriers menacés de déportation en Allemagne ; appelez, pour instruire les Francs-Tireurs, les officiers, les sous-officiers licenciés et les anciens combattants.

Que chaque patriote considère comme un devoir sacré la lutte armée contre l’ennemi affaibli et obligé de disperser ses forces.

Français, Françaises ! Agissez, agissez, agissez !

Ce n’est que de la sorte que nous pourrons préparer l’insurrection nationale, accélérer l’ouverture du deuxième front en Europe et rapprocher l’heure de notre libération. »

Du 1er octobre au 31 décembre 1943, les FTP ont mené au moins 338 actions contre les voies ferrées ou les trains chargés de troupes et de matériel allemands, tuant dans 246 attaques armées 750 officiers, sous-officiers ou soldats et en blessant 1780. 1200 traîtres furent exécutés.

Les FTP ont également fait sauter 21 écluses ainsi que 3 sous-stations électriques, 15 transformateurs, une génératrice d’usine et endommagé deux usines électriques, mené 15 opérations contre des canaux, coulant ou sabotant de manière importante 42 péniches.

65 attaques ont été menées contre des détachements, des patrouilles et des casernements, abattant 215 officiers ou soldats et en blessant 340 ; il faut y ajouter l’incendie de dépôts de blés et de fourrage réquisitionnés.

Rien qu’en février 1944, les FTP abattent 57 miliciens et agents de la Gestapo ; le journal collabo Je suis partout parle lui de 1200 « attentats » dans le département de la Seine et de 500 à Lyon.

On ne soulignera jamais assez l’abnégation des communistes, qui firent face à une répression sanglante, notamment en région parisienne par les forces de répression.

En mai 1940 est crée la Brigade spéciale (B.S) chargée de la lutte contre les communistes, suppléée par une seconde B.S en 1941.

Ce sont elles qui pratiqueront les pires sévices sur les militants communistes et de rudes coups à l’organisation, avec par exemple plus de 1000 personnes arrêtées en décembre 1942.

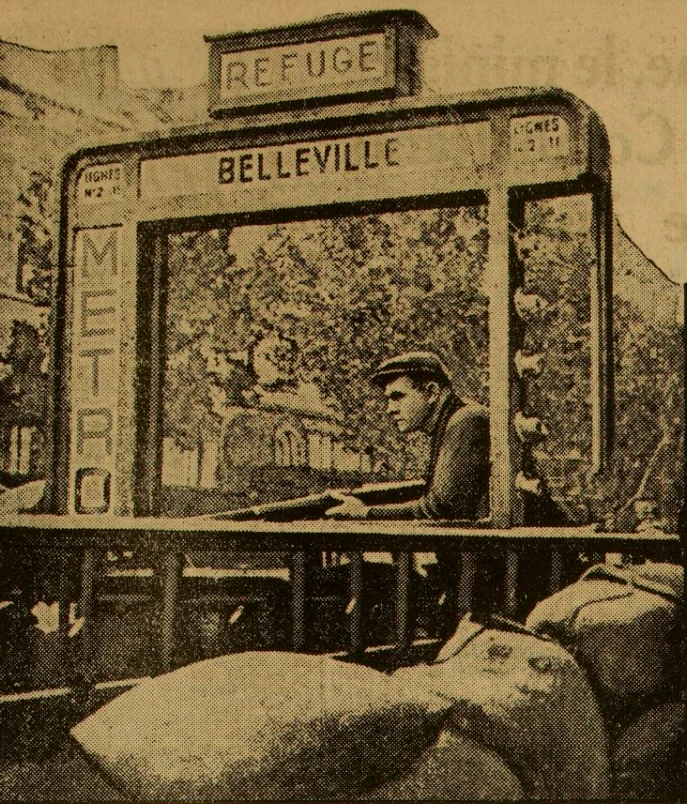

À cela s’ajoute un contexte très difficile, avec une brigade du métro qui sillonne les couloirs, ou encore la police municipale qui peut à tout moment bloquer une rue et procéder au contrôle de tous les passants pendant 30 minutes, surveillant tout particulièrement toute attitude « suspecte » (comme changer de direction, entrer dans un immeuble, etc.)

L’un des symboles les plus marquants du début de cette terreur reste l’exécution des « 27 » à Châteaubriant (en même temps que 22 à Nantes et 50 à Bordeaux), dont le jeune Guy Môquet.

Il faut rappeler ici que Jean-Pierre Timbaud, le secrétaire CGT des métallos, est mort fusillé en criant « Vive le Parti Communiste allemand » (bien qu’il faille noter que le KPD est officiellement, de manière conforme à l’Internationale Communiste, le Parti communiste d’Allemagne et certainement pas « allemand »).

Voici la dernière lettre à sa femme et sa fille (il faut savoir ici que Jean-Pierre Timbaud n’a quasiment pas été scolarisé) :

« Toute ma vie jais combattue pour une humanité mailleure jais le grandes confiance que vous verait realise mon rêve ma mort aura servie a quelque choses mai dernière pensée serront tout d abord a vous deux mes deux amours de ma vie et puis au gran ideau de ma vie.

Au revoire me deux chere amours de ma vi du courage vous me le juré vive la France vive le proletariat international. »

On trouve également Pierre Sémard, secrétaire général de la Fédération des cheminots depuis 1935, dont la dernière lettre contient les mots suivants :

« Dans quelques instants je serai fusillé. J’attends la mort avec calme.

Ma dernière pensée est avec vous, camarades de lutte, avec tous les membres de notre grand Parti, avec tous les Français patriotes, avec les héroïques combattants de l’Armée Rouge et son chef, le grand Staline.

Je meurs avec la certitude de la libération de la France.

Dites à mes amis les cheminots que ma dernière volonté est qu’ils ne fassent rien qui puisse aider les nazis. Les cheminots me comprendront ; ils m’entendront, ils agiront et j’en suis convaincu.

Adieu, mes chers amis. L’heure de mourir approche. Mais je sais que les nazis qui vont me fusiller sont déjà vaincus. Vive l’Union soviétique et ses alliés ! Vive la France ! »

On notera que la fusillade des otages fut systématisée par l’Allemagne nazie, et même élargie en juillet 1942 par l’application de la responsabilité pénale aux familles mêmes des résistants.

30 000 otages furent fusillés sous l’occupation.

=> Retour au sommaire du dossier sur

Le Parti Communiste Français

de la lutte armée à l’acceptation