La question de l’entre-deux a beau être ce qu’elle est, il n’en reste pas moins qu’il y a un corps et qu’il faut bien en faire quelque chose.

La religion de l’Égypte antique est ouvertement un chamanisme-polythéisme ; le bouddhisme tibétain s’en rapproche très fortement, après un détour par le bouddhisme qui était lui un pas vers un mono-théisme.

Pour les deux, l’univers est un vaste « composé ». Tout ce qui existe est relié, mélangé, composé.

C’est le propre du chamanisme que de voir les choses ainsi ; c’est un matérialisme panthéiste.

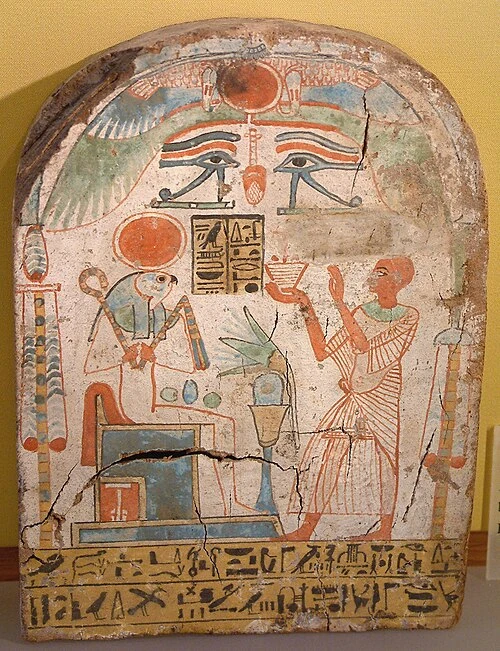

Le Livre des morts égyptien maintient par conséquent le rapport au corps ; c’est le sens de la momification, qui a lieu sous l’égide du dieu Anubis.

Les embaumeurs étaient à ce titre des prêtres, dont l’activité restait secrète pour sa procédure.

Ceux-ci n’ont eu de cesse d’améliorer leur pratique d’embaumement.

Concrètement, on incise le flanc gauche de l’abdomen du décédé, pour permettre à l’âme de monter au ciel.

Après l’éviscération et la momification, la bouche est légèrement ouverte par les prêtres, ainsi que le nez, les oreilles, les yeux.

Cela est fait afin de permettre au défunt d’utiliser ses sens dans le monde des morts. Le Livre des morts égyptien propose une incantation à prononcer par le défunt lui-même :

« Ma bouche est ouverte par Ptah,

Les liens de ma bouche sont relâchés par ma cité-dieu.

Thot est venu entièrement équipé de sorts,

Il libère les liens de Seth de ma bouche.

Atoum m’a donné mes mains,

Elles sont placées comme gardiennes.

Ma bouche m’est donnée,

Ma bouche est ouverte par Ptah,

Avec ce ciseau de métal

Avec lequel il a ouvert la bouche des dieux.

Je suis Sekhmet-OuadJet qui habite à l’ouest du ciel,

Je suis Sahyt parmi les âmes d’On. »

Cependant, quand on parle d’éviscération, on ne parle pas du cœur.

Celui-ci reste en place. Le second cœur, qui a été enlevé (et qui consiste en les autres organes comme le foie, la rate, les poumons, etc.), doit être rétabli de manière magique.

Le Livre des morts égyptien présente comment le défunt doit aller le chercher lors de son périple dans l’entre-deux :

« Tu entres dans la maison des cœurs-ib et dans la place remplie de cœurs-haty, tu prends le tien et le mets à sa place. Ta main n’est pas détournée, ton pied n’est pas dévié de sa marche, tu ne vas pas la tête en bas, tu marches debout. »

Alors, le cœur est pesé, avec en contre-poids la plume de Maât, la déesse de la vérité et de la justice ; une version tardive du Livre des morts égyptien dressera par la suite la liste suivante de l’innocence à justifier.

Quelle est la position du bouddhisme tibétain ? Les trois-quatre premiers jours, on pose un drap blanc sur le corps, sans le toucher.

C’est la période où il ne faut pas déranger l’âme qui, si elle reconnaît la lumière, fuit la réincarnation.

Un prêtre vient vérifier que l’esprit est sorti, au niveau de la tête, par « l’ouverture de Brahma » ; un astrologue vient prévoir les funérailles et les rites.

On pose ensuite le corps en position assise dans le coin de la chambre du mort ; de la nourriture est placée devant lui.

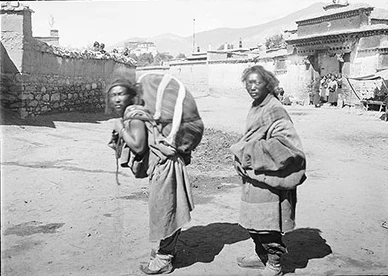

Le corps est ensuite enlevé au bout de quelques jours : on le transporte comme un paquet, car on va l’abandonner pour le donner aux vautours, après l’avoir découpé et ajouté du lait de yak, de la farine d’orge, etc.

La tradition bouddhiste implique la crémation, mais il y a trop peu de bois au Tibet ; le sol est trop dur pour des enterrements et on reconnaît ici l’influence du chamanisme régional.

Cette pratique de « l’inhumation céleste » a encore massivement cours au Tibet.

On remarquera que l’Égypte antique apparaît ici comme un parallèle décalé, car la momification semble être la fétichisation du fait qu’un corps se dessèche dans un environnement désertique.

Néanmoins, il semble que la momification ait été pratiquée en différents endroits du monde à la préhistoire.

Pour en revenir à la cérémonie tibétaine, là où il y avait le corps, on place une effigie du défunt, au moyen d’un assemblage permettant de poser des habits du défunt et, à la place du visage, on met une feuille imprimée représentant une figure en adoration.

De la nourriture est placée devant lui pendant 49 jours, la durée maximale de « l’entre-deux ».

Le Livre des morts tibétain est lu pour chaque partie de « l’entre-deux » concernée, avec également un service de chants. Cela dure une semaine, puis les prêtres repassent une fois par semaine.

La feuille imprimée est brûlée au bout des 49 jours ; de la manière dont elle brûle, les prêtres prétendent pouvoir dire quel a été le sort du défunt.

On a ainsi deux approches inverses : dans l’Égypte antique, le corps est conservé, à tout prix.

Dans le bouddhisme tibétain, on s’en débarrasse, à tout prix.

=>Retour au dossier sur Les livres des morts

égyptien et tibétain et « l’entre-deux »