La grande masse de la population du Royaume de France à la veille de 1789 consistait donc en des paysans encore largement isolés, dont la vision du monde dépassant leur propre vie étroite passait d’une manière ou d’une autre par la religion.

L’État apparaissait en effet comme une force obscure et lointaine, consistant en une force brutale extirpant les richesses et d’un roi de caractère divin, mais inaccessible.

Seule l’Église catholique se posait comme une réalité tangible, capable de proposer des valeurs, de porter la culture, de répondre aux questions se posant.

Or, il fallait une capacité d’intervention énorme pour être en mesure de s’adresser à toute la population au quotidien.

Le personnel religieux de l’Église catholique romaine était cependant relativement faible numériquement.

Environ 60 000 religieux vivent à l’écart du monde, dans les monastères, pour 71 000 religieux actifs dans le monde, soit au total moins de 2 % de la population française.

(La Mère Catherine-Agnès Arnauld et la sœur Catherine de Sainte Suzanne de Champaigne), 1662

C’est pourtant ce nombre restreint, lié à tout un appareil enserrant la vie intellectuelle du pays, qui décidait de la vie morale et culturelle du quotidien de millions de personnes : cela ne pouvait aller sans problèmes plus ou moins grands, le principal étant la capacité à assurer une assistance sociale pourtant promise.

La question se pose de la manière suivante.

La religion catholique romaine domine la société française sur le plan spirituel, de par son personnel dans le monde réparti dans tout le pays ; dans la vie quotidienne, chacun est obligé de participer aux prières, aux festivités religieuses.

L’ensemble de la population française est ainsi encadré par ces obligations religieuses régies par le clergé, avec une organisation rigoureuse.

On parle ici de 34 658 paroisses au sein de 135 évêchés et archevêchés, avec autour de 60 000 curés et vicaires, 2 800 prélats et chanoines de cathédrales, 5 600 chanoines de collégiales, à quoi s’ajoutent 3 000 religieux sans bénéfices.

Les religieux contrôlent également l’instruction publique et les établissements de soin. Ils sont essentiels sur le plan administratif avec l’état-civil qui définit socialement les gens : le baptême, le mariage, le décès.

Et c’est également l’Église catholique qui s’occupe de la charité, se présentant comme incontournable dans le domaine des aides et de la redistribution des richesses.

Tout le souci est que l’Église catholique n’a pas les moyens de sa politique.

En raison de l’hégémonie de la monarchie absolue, son poids économique est en effet restreint.

L’Église catholique ne possède que 6 % des terres, par ailleurs dispersées ; si la population doit lui payer le dixième de son revenu, elle n’est pas moins fortement endettée au XVIIIe siècle.

Impossible par conséquent d’être en mesure d’assurer la charité, d’autant plus que les richesses sont accaparées par le haut clergé.

C’est que l’effacement de l’Église catholique par rapport à la monarchie absolue est si fort qu’au XVIIIe siècle le haut clergé est quasiment exclusivement constitué de membres de la noblesse liée à l’État, dont ils forment un appendice idéologique.

Si le rapport de l’Église à l’État féodal a toujours impliqué sur le plan historique une relation, l’un prolongeant la domination de l’autre, les formes de ce rapport ont varié.

Au XVIIIe siècle, mais de fait depuis la fin des Guerres de Religion, ce rapport tend au développement de la sécularisation, l’État tendant à absorber progressivement mais implacablement les institutions, l’appareil et toutes les capacités de l’Église en dehors du culte et de son organisation au sens strict.

C’est ainsi qu’il faut comprendre la fondation au cours du XVIIe siècle des Académies et des Grandes Écoles concurrençant les Universités, celle des Hôpitaux publics, etc…

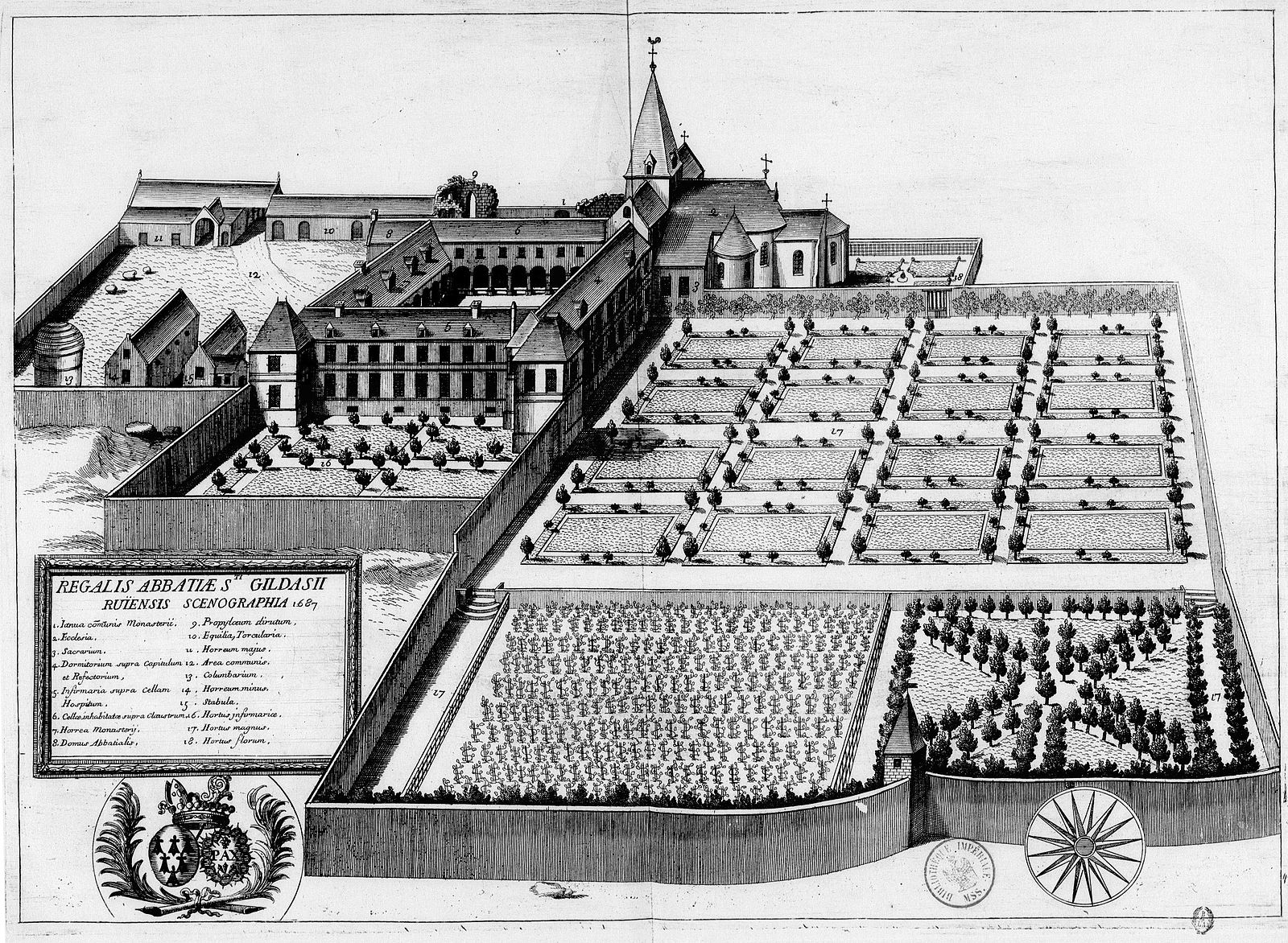

On a un bon aperçu de cette réalité lorsqu’on voit que 850 abbayes sur 1100 sont « en commande », c’est-à-dire avec un dirigeant n’exerçant pas de fonction, mais encaissant entre la moitié et les deux-tiers des revenus, étant nommés à l’initiative du roi notamment ou consistant tout simplement en des évêques, dont la nature parasitaire est de plus en plus évidente et complète.

La situation est désormais bien différente du XVIIe siècle où l’Église catholique, mise de côté par la monarchie absolue, cherchait encore à prendre l’initiative dans une optique fanatique, notamment avec la mise en place de nombreuses communautés, de nombreux ordres (les Frères de Saint-Jean-de-Dieu, la Congrégation de l’Oratoire, les Filles du Calvaire, les Visitandines, les Lazaristes, les Eudistes, les Frères des écoles chrétiennes, etc.).

Ces structures sont en perte de vitesse, voire sombrent dans la décadence sur le plan des mœurs ; l’élan idéologique est bien moindre de par l’omniprésence de la monarchie et les fonctions sociales ne sont pas à la hauteur des prétentions.

Le clergé présent localement portait le poids de cette réalité et il entrait de fait en révolte, même malgré lui.

Sa nature était tout à fait différente selon les lieux et les fonctions, mais dans tous les cas il était radicalement séparé d’un haut-clergé le méprisant, et il avait à faire face à la population.

La crise générale était telle d’ailleurs qu’elle s’immisçait en son sein.

Tout comme les maîtres artisans exploitaient alors les compagnons enfermés dans leur situation, les curés exploitaient les vicaires bloqués dans leur statut – car chez les artisans, le féodalisme comme cadre avait pareillement imposé une crise générale.

->Retour au sommaire du dossier sur

La France à la veille de 1789