Regardons les divinités qu’on a dans le Livre des morts tibétain.

Elles sont de la plus haute importance, car elles personnifient des aspects positifs ou négatifs de l’existence ; certaines appuient les choses bonnes, les autres aident à combattre les choses mauvaises.

Le bouddhisme tibétain leur accorde une grande importance, puisqu’on peut s’y « identifier » par la méditation.

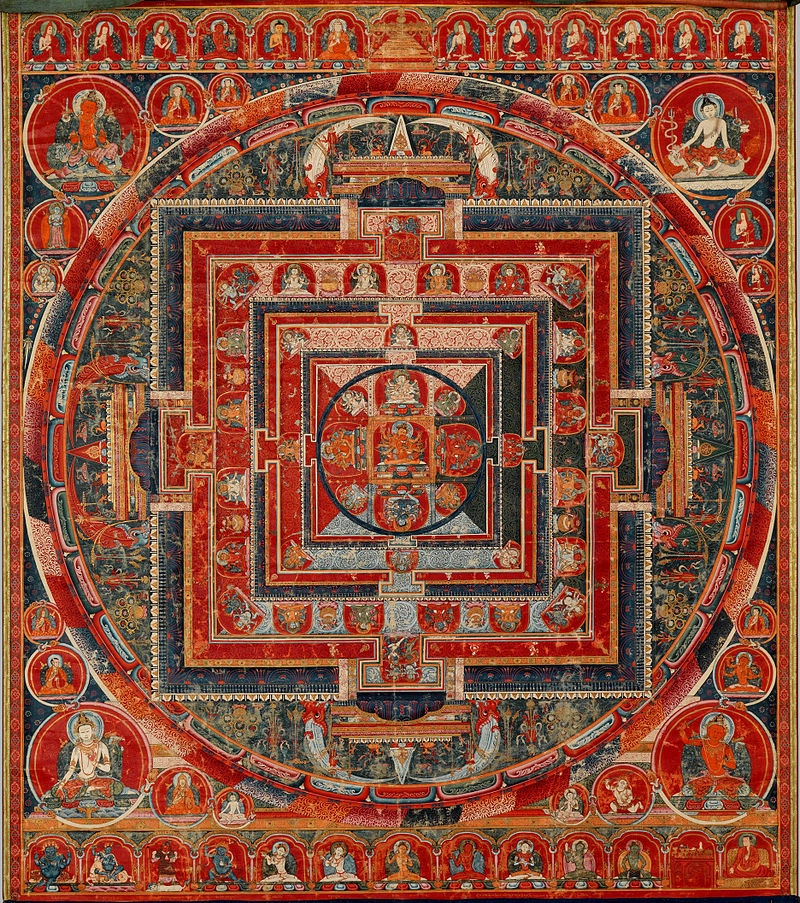

On « construit » puis on « déconstruit » cette fusion mentale avec la divinité choisie, avec comme support une représentation visuelle (c’est là où on retrouve les fameux « mandalas »).

Il y a déjà les divinités paisibles, qui apparaissent en liaison avec le cœur, qui est l’un des « centres énergétiques ». Elles sont au nombre de 42.

Il y a ensuite les divinités courroucées, qui sont elles produites par le sommet de la tête, c’est-à-dire ce qui est considéré comme le point nodal du cerveau et du système nerveux. Elles sont au nombre de 58.

Il y a enfin dix divinités intermédiaires, les Vidyadhara, qui proviennent de la gorge, à la croisée du cœur et du cerveau.

Ce sont des figures historiques divinisées, puisqu’on parle de disciples du fondateur du bouddhisme tibétain.

C’est là qu’on bascule dans la psychologie que le bouddhisme, dans tous ses courants, toutes ses écoles, dans toutes ses variantes, a développée de manière exponentielle.

Tous les aspects de l’existence sont personnifiés, comme dans le chamanisme, par des divinités ou des manifestations différentes de la même divinités.

On a bien cent divinités paisibles ou courroucées, en plus des dix « neutres » (ou à la fois paisibles et courroucées), mais la croissance du nombre total va en fait, à l’arrière-plan, être immense.

Il va de soi que la dimension pittoresque de ces divinités est elle-même aussi puissante qu’hallucinée.

Palden Lhamo a ainsi été largement mis en avant au Tibet, comme divinité courroucée se chargeant justement de protéger celui-ci.

Elle a trois yeux, la peau bleue, les cheveux rouges, boit du sang dans un crâne humain et traverse une mer de sang sur un mulet blanc !

La raison de cet aspect halluciné, c’est que le bouddhisme tibétain est la variante mystique du bouddhisme en général.

Il y a eu des associations avec la religion chamanique tibétaine, appelée bön,très puissante et qui s’est d’ailleurs maintenue parallèlement au bouddhisme.

Il y a également eu des mélanges ou des inspirations massives dans les dieux et déesses de l’hindouisme.

De manière typique du chamanisme-polythéisme, et le processus n’a pas été différent en Égypte antique, les dieux s’ajoutent, se combinent, multiplient leurs manifestations, etc.

Heureusement pour nous, dans le Livre des morts tibétain, on n’a affaire qu’à une série bien déterminée. Les principales divinités paisibles sont Vairocana, Aksobhya, Ratnasambhava, Amitabha et Amoghasiddhi. Ce sont tous des bouddhas.

Vairocana est le « Grand Soleil », la « Grande Lumière » ; il représente la vérité suprême du Bouddha. Aksobhya est « l’impassible », « l’inébranlable » ; il est le maître de la Terre de l’Est, Abhirati, qui est celle de la joie.

Amitabha est, lui, le maître de la Terre de l’Ouest, celle de la béatitude. Ratnasambhava est le maître de la Terre du Sud ; il représente le dépassement de l’orgueil et de l’avidité.

Amoghasiddhi, dont le nom veut dire « accomplissement sans faille », est le maître de la Terre du Nord ; il représente le dépassement de l’envie, par la pensée conceptuelle (non-liée aux sensations).

Ces cinq Bouddhas, dans le bouddhisme tibétain, composent le « Bouddha primordial », Adi Bouddha.

On est là dans la mise en place d’une sorte de principe monothéiste qui ne s’assume pas en tant que tel.

On trouve à leur côté des bodhisattvas, qui sont des gens qui auraient pu devenir des Bouddhas.

Ils se sont toutefois arrêtés au dernier moment, afin de continuer à participer au monde des réincarnations, pour propager le message bouddhiste.

On a ici Samantabhadra, Manjushri, Avalokiteśvara, et Maitreya.

Samantabhadra a vécu à l’époque du Bouddha ; il est le « tout excellent » qui représente la pratique, le principe.

Manjushri, c’est sa « Gloire gracieuse », qui personnifie la sagesse. Toute une série de grands prêtres tibétains sont considérés comme des réincarnations de ce Bodhisattva qui s’empêche d’atteindre le Nirvana pour aider l’humanité. Il est également très connu au Népal, où il est le protecteur du pays ; en Chine, on le prie pour réussir ses études.

Avalokiteśvara représente la compassion ; son nom signifie « le Seigneur qui nous observe ».

Très populaire et connu sous une forme féminine en Chine, en Corée, au Japon, au Vietnam, il a une grande importance au Tibet, puisque le Dalaï-lama est considéré comme sa réincarnation.

Il est également tendanciellement considéré qu’on fait référence à lui dans le mantra Om mani padme hum, car il est également appelé Maṇipadmā.

Maitreya représente la bienveillance ; il est le Bouddha qui se prépare, pour advenir de la manière la plus parfaite qui soit et revenir dans le monde matériel « à la fin des temps ».

Il joue le rôle du Messie.

Maintenant, si on prend les principaux représentants des divinités paisibles, on a comme valeurs : le Grand Soleil, la joie, la béatitude, le dépassement de l’orgueil et de l’avidité, le dépassement de l’envie, la pratique, la sagesse, la compassion, la bienveillance.

On remarque tout de suite une chose : toutes ces notions sont de type psychologique.

Il faut maintenant se tourner vers les divinités courroucées. Et là on doit s’apercevoir d’une chose marquante.

On retrouve chez les divinités courroucées des divinités paisibles, mais dans une version « Heruka », c’est-à-dire « buveurs de sang ».

Les noms de ces divinités se fondent sur une variante du nom d’une divinité paisible, auquel on ajoute Heruka. Vairocana est ici le Bouddha Heruka, décrit comme suit dans le Bardo Thödol.

« Le glorieux Bouddha Heruka t’apparaîtra, de couleur brun foncé, à trois têtes, six bras et quatre jambes.

Son visage de droite est blanc, celui de gauche est rouge et celui du milieu est brun foncé. Son corps est une masse resplendissante.

Ses neuf yeux d’une fixité terrifiante te regardent dans les yeux.

Ses sourcils tremblent comme l’éclair et ses canines sont luisantes comme le cuivre, il profère un éclat de rire: A-la-la haha.

Il siffle puissamment: Chou-ou! Ses cheveux roux se dressent comme des flammes! Le soleil, la lune et des crânes humains couronnent ses têtes !

Son corps est orné de guirlandes de serpents et de têtes fraîchement coupées !

De ses six bras, le premier à droite porte une roue, celui du centre une hache et le dernier une épée, tandis que le premier bras à gauche tient à la main une cloche, celui du centre un soc de charrue et le dernier un crâne. »

Ce n’est pas tout. Les autres divinités courroucées ont un aspect démoniaque, mais leur rôle est positif ; elles combattent le feu par le feu, ce qui est une grande particularité du bouddhisme tibétain.

Certaines permettent de regarder la sagesse en face (Vajrasattva, Vajradhara…), d’autres visent à briser les passions et dépasser les émotions (Tara, Mahakala…), d’autres à surmonter les peurs et les attachements (Ratnasambhava, Kurukulle…), d’autres encore à ne pas s’accrocher aux souffrances (Yama, Brahmani…), etc.

À leur côté, on a des dakinis, des divinités féminines, typiquement nue en train de danser ou dans une posture de guerrière, avec un cadavre sous leurs pieds, une arme telle un gourdin en forme de fémur, une coupe à boire formée à partir d’un crâne et remplie de sang.

Et, pour compliquer encore plus les choses, on a le concept tibétain de Yab-yum, soit père-mère, où une divinité mâle s’accouple avec une divinité femelle.

Cela représente l’alliance de l’amour et de la compassion.

Or, cela semble absurde puisque le bouddhisme tibétain est censé repousser la sexualité. Sauf que le bouddhisme tibétain est « tantrique », il s’appuie sur le magie.

Ce qui amène à comprendre comment le Livre des morts tibétain du 8e siècle ramène à une conception datant de la haute Antiquité égyptienne.

=>Retour au dossier sur Les livres des morts

égyptien et tibétain et « l’entre-deux »