Début septembre 1945, la fête de L’Humanité à Vincennes, en banlieue parisienne, est un immense succès, avec un million de personnes.

Ce sera le même succès en 1946 et en 1947.

Le Parti Communiste Français revendique d’ailleurs autant de membres et il est très confiant pour les élections à venir en octobre.

La réunion du Bureau Politique du 31 août 1945 avait posé que l’objectif était d’ancrer dans les masses qu’il fallait une participation accrue du Parti au gouvernement. Les élections doivent le permettre.

Un peu plus tôt, la réunion du Bureau Politique du Parti Communiste Français le 15 mars 1945 avait déjà posé les fondamentaux de la propagande électorale.

On trouve comme thématiques : l’effort de guerre, la constitution d’une puissante armée de la République française, le châtiment des traîtres et l’épuration, la nationalisation des monopoles de fait, la défense de la laïcité, la liquidation de tous les organismes de Vichy, la dénonciation de l’incurie des services de ravitaillement.

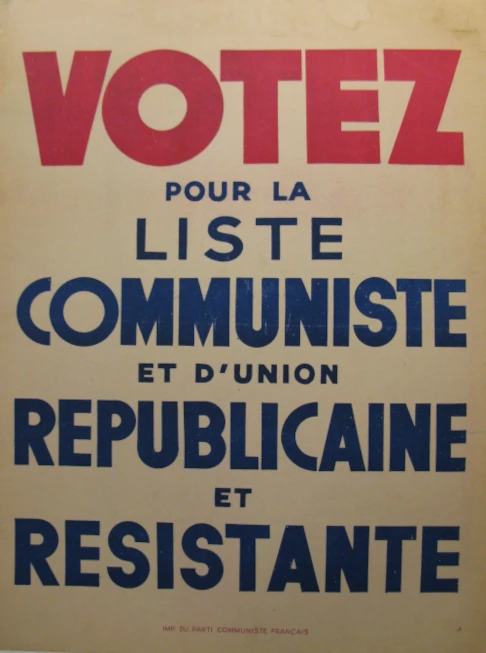

Cela doit permettre la mise en place de listes « républicaines ».

Et pour se placer de la meilleure manière qui soit, le Parti Communiste Français est censé conquérir sa légitimité par son rôle de « meilleur élève » dans le cadre de la « bataille pour le charbon ».

Mais comment justifie-t-il une voie de transformation révolutionnaire ? Il le fait justement par la République.

Celle-ci n’est plus une étape sur la voie des Soviets, elle est déjà en soi la forme nécessaire.

La séquence 1945-1947 est ainsi essentielle dans l’histoire du Parti Communiste Français, car c’est à ce moment-là qu’est formulée la « voie française au Socialisme », comme projet national-républicain.

Auparavant, c’était tendanciel ; dans la séquence 1945-1947, c’est officialisé.

Jacques Duclos, dans un discours à l’Assemblée consultative intitulé L’avenir de la République est en jeu, le 29 juillet 1945, exprime de la manière la plus claire la fin de toute perspective « soviétique » :

« C’est vrai, il n’y a qu’un souverain, qui est le peuple. Mais encore faut-il s’entendre sur la façon dont on veut permettre à ce souverain d’exercer sa souveraineté.

Qu’on le veuille ou non, il n’y a pas d’autre moyen pour le peuple d’exercer sa souveraineté que de la déléguer à des hommes dont il a pu juger le programme, à qui il a pu poser toutes les questions utiles et en qui il a placé sa confiance.

A partir du moment où ces représentants du peuple sont élus, ils sont dépositaires de la souveraineté du peuple. C’est la doctrine républicaine. »

Le gros souci de cette approche, c’est qu’elle implique que la nouvelle Assemblée dispose de leviers pour façonner les institutions et décider de la constitution.

Le Parti Communiste Français dit la chose suivante. Le régime de la Troisième République, né en 1870, a échoué en 1940.

On va voter pour une nouvelle Assemblée, qui va décider d’une nouvelle constitution. Nous, communistes, avons un poids immense numériquement et un puissant prestige.

On va faire en sorte que la République bascule dans le sens que l’on veut, sur tous les plans.

Cependant, la bourgeoisie française est expérimentée politiquement. Le plan institutionnel du Parti Communiste Français était facile à deviner, et cela dès le départ.

Dans ses Mémoires, Charles de Gaulle décrit ainsi les choses :

« Et les communistes ?

La part qu’ils prennent à la résistance, ainsi que mon intention de faire en sorte que leurs forces s’incorporent à celles de la nation au moins pour la durée de la guerre, m’ont conduit à la décision d’en mettre deux au gouvernement.

Depuis la fin du mois d’août, le « parti », pressenti a volontiers promis le concours de plusieurs de ses membres.

Mais, au moment de s’exécuter, toutes sortes de traverses viennent empêcher ceux que j’appelle au Comité de la libération de me donner une réponse positive.

Tantôt la délégation du parti m’en propose d’autres, tantôt elle s’enquiert du détail de mon programme, tantôt elle insiste pour que les siens reçoivent tels portefeuilles déterminés.

Bientôt, indisposé parce marchandage prolongé, j’interromps les pourparlers.

En réalité, deux tendances divisent la délégation.

Il y a celle des violents qui, à la suite d’André Marty, voudrait que le parti ne se liât à personne et, à travers la lutte contre l’ennemi, préparât d’une manière directe l’action révolutionnaire pour la prise du pouvoir.

Il y a celle des manœuvriers qui vise à pénétrer l’État en collaborant avec d’autres et, d’abord, avec moi-même ; l’inspirateur de cette tactique étant Maurice Thorez, toujours à Moscou et qui adjure qu’on lui permette d’en revenir. Finalement, en mars 1944, les communistes se décideront.

Ils laisseront Fernand Grenier et François Billoux prendre les postes que je leur offre : le ministère de l’Air au premier, un commissariat d’État au second. »

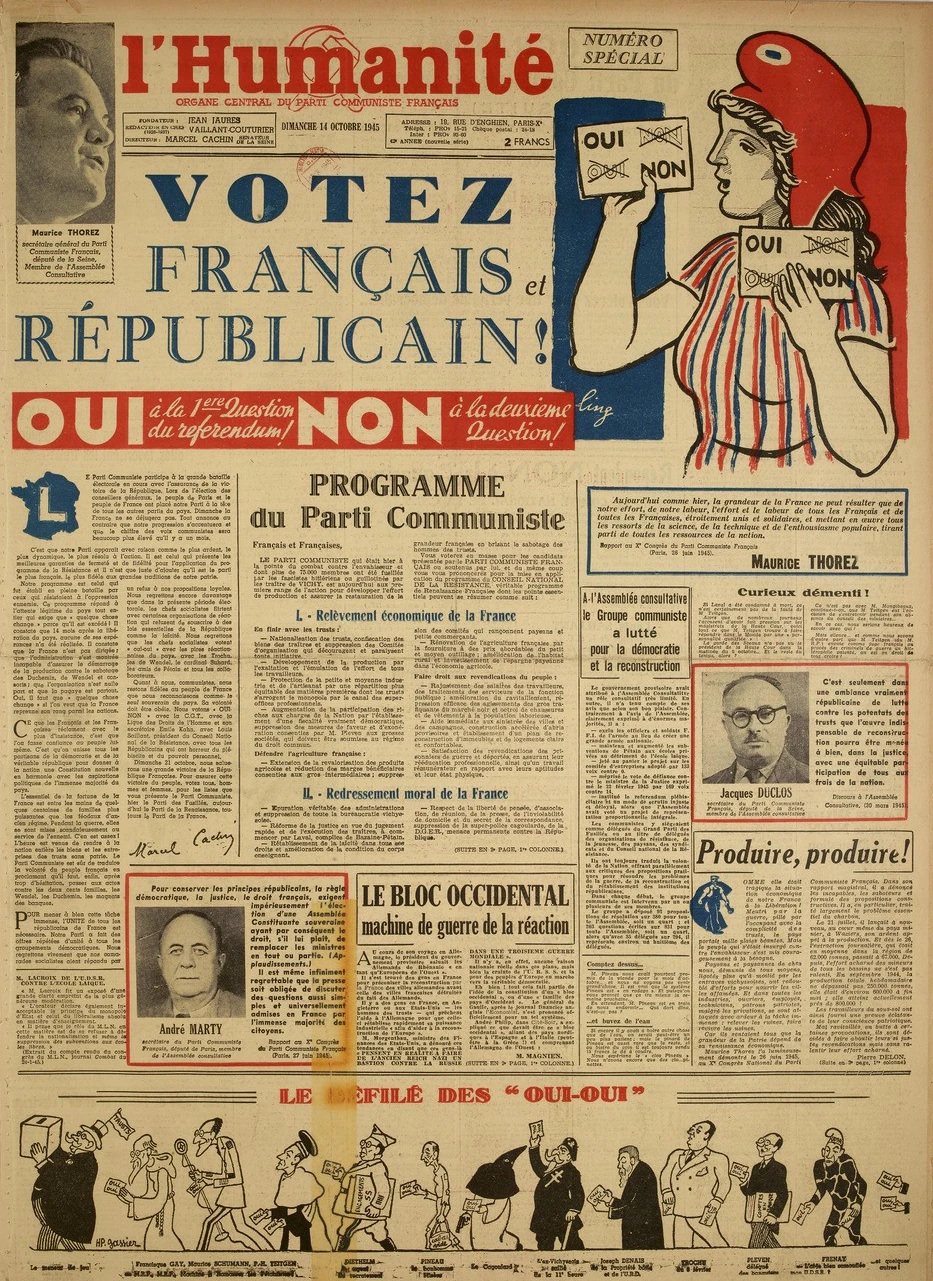

Par conséquent, lorsqu’il y a, le 21 octobre 1945, les premières élections législatives depuis la Libération, la bourgeoisie a ajouté un autre dispositif, sous la forme d’un référendum avec deux questions.

Il s’agit d’un piège, afin de faire en sorte que le processus de mise en place des institutions soit encadré.

La première question était la suivante :

« Voulez-vous que l’Assemblée Nationale, élue ce jour, soit Constituante ? »

Le Parti Communiste Français est naturellement pour le oui. La question est de toute façon formelle, puisque tout le monde va dire oui. La question sert à légitimer l’assemblée qui va rédiger la constitution et les institutions qui vont en découler.

Reste la seconde question :

« Si le corps électoral a répondu oui à la première question, approuvez-vous que les pouvoirs publics soient, jusqu’à la mise en vigueur de la nouvelle Constitution, organisés conformément au projet ci-contre ? »

Le projet « ci-contre » consiste en un document établissant une loi constitutionnelle, avec un plan bien établi pour la mise en place des institutions.

Ces dernières sont ainsi établies avant d’être établies ; l’État se structure avant qu’il soit « officiellement » décidé de comment le structurer.

Cela court-circuite toute possibilité d’un nouvel État issu de l’assemblée constituante, pour peu d’ailleurs qu’une telle réalisation soit faisable.

C’est naturellement Charles de Gaulle qui a formulé cette loi, avec l’idée d’un appui des socialistes de la SFIO, ainsi que des centristes du Mouvement républicain populaire.

C’est un vecteur anti-communiste et contre-révolutionnaire.

Le Parti Communiste Français, forcément, demandait de voter oui à la première question, mais non à la seconde.

Or, c’était une position qui surévaluait totalement la dimension démocratique populaire de la question.

Le Parti Communiste Français était aveuglé par la « République » comme régime censé être « porté » par le peuple.

Un exemple flagrant tient dans les États-Généraux de la renaissance française.

Ceux-ci se tinrent du 10 juillet au 13 juillet 1945 à Paris, en étant mis en place de manière formelle par le Conseil national de la Résistance.

Le Parti Communiste Français y fut extrêmement actif, et les états-généraux demandèrent une assemblée constituante totalement libre, avec l’idée d’une réponse négative à la seconde question.

Un million de personnes défilèrent même à Paris à la mi-juillet en soutien à cette prise de position.

Sauf que ce n’était qu’une mise en scène, le gouvernement provisoire n’ayant rien à faire de ces états-généraux et ne les prenant pas du tout en compte.

Et en agissant comme il le faisait, le Parti Communiste Français poussait pratiquement à un référendum, avec la seconde question, pour savoir s’il devait jouer un rôle central dans la mise en place des institutions ou non.

Ce fut d’autant plus l’unité pour lui faire face, pour le contrer dans son initiative.

Il y eut alors 80 % de participation aux élections d’octobre 1945 ; la première question du référendum obtint 96 % de « oui ».

C’était la victoire du nouveau régime.

Cependant, la seconde question obtenait quant à elle 66,5 % de « oui », ce qui faisait tomber à l’eau tous les espoirs du Parti Communiste Français d’une assemblée constituante faisant ce qu’elle veut et où lui-même serait une force motrice.

C’est alors une première défaite pour le Parti Communiste Français, et sans aucun doute celle qui était fatale.

Si le « non » à la seconde question l’avait emporté, il aurait été porté par son élan et aurait pu se transformer face à l’adversité forcément rencontrée.

Désormais, toute son identité, pour des décennies, va tenir à la nostalgie de cette absence de triomphe du « non » pour la seconde question, qui lui aurait permis d’agir sur les institutions comme il l’entendait.

Surtout que l’inverse est vrai. Les institutions se mettent en place de manière pour ainsi dire parallèle à l’Assemblée, selon un plan préétabli et bien encadré.

Il s’agit historiquement d’une expérience bourgeoise de rejet unitaire du Parti Communiste Français.

Ce dernier ne le sait pas encore, mais c’est le premier grand test en ce sens, avant une série d’autres, qui vont rapidement arriver.

Reste alors la question du gouvernement, où là les communistes espèrent avoir tout à gagner.

Les élections ayant eu lieu le même jour que le référendum ont donné le rapport de force suivant (avec 77,8 % de participation) :

– 26,2 % pour le Parti Communiste Français (5 millions d’électeurs),

– 23,9 % pour les démocrates-chrétiens du Mouvement républicain populaire (4,5 millions),

– 23,45 % de voix pour les socialistes de la SFIO (4,4 millions),

-15,6 % pour les républicains modérés (3 millions),

– 10,5 % pour le Parti républicain, radical et radical-socialiste (2 millions de voix).

Le Parti Communiste Français dit logiquement : nous sommes déjà au gouvernement, mais nous sommes désormais le premier parti politique.

C’est dans nos rangs que doit maintenant se trouver le chef du gouvernement.

Charles de Gaulle démissionne alors de son poste de chef du gouvernement mis en place à la Libération. Mais c’est lui qui va reformer directement un nouveau gouvernement.

Pourquoi ? Parce que, bien entendu, le Parti Communiste Français n’est pas parvenu à obtenir suffisamment de voix pour obtenir une majorité.

Il lui faut donc céder à de Gaulle, se contentant d’obtenir de nouvelles places de ministre.

Le 18 novembre 1945, le Parti Communiste Français dénonçait de Gaulle comme « partisan » et ne devant par conséquent plus avoir à former un gouvernement ; trois jours après il capitulait et intégrait le « Gouvernement de Gaulle II » !

En plus de ce recul dans son exigence, il y a une capitulation et une erreur fatale.

La capitulation, c’est que Charles de Gaulle refuse catégoriquement aux communistes les ministères des Affaires étrangères, des Armées et de l’Intérieur.

Les communistes acceptent, ce qui revient à reconnaître l’existence de l’État et à se soumettre à lui.

Politiquement, l’impact est énorme en termes stratégiques.

L’erreur fatale, c’est la nomination de Maurice Thorez comme ministre d’État !

Celui qui devait gouverner la France des soviets se retrouve à un poste subalterne, ce qui bien entendu ruine son prestige et empêche toute contestation du régime puisque le chef des communistes en fait partie.

Un tel positionnement est toutefois tout à fait en phase avec la ligne opportuniste de droite de Maurice Thorez, lui qui n’a eu de cesse de poser le Parti Communiste Français comme le « meilleur élève » de la République.

Le nouveau gouvernement en place le 13 novembre 1945 sous l’égide de Charles de Gaulle témoigne donc d’un véritable échec stratégique pour le Parti Communiste Français, qui n’avance que pour se faire intégrer.

Au moment de la Libération, les communistes au gouvernement étaient François Billoux comme ministre de la Santé publique et Charles Tillon comme ministre de l’Air.

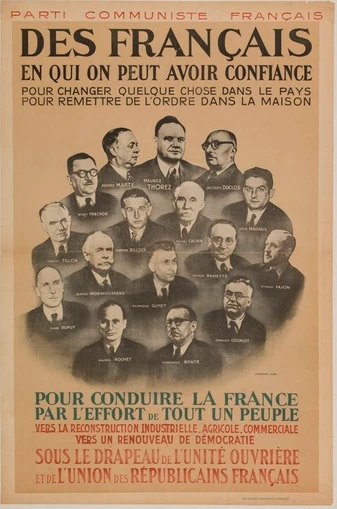

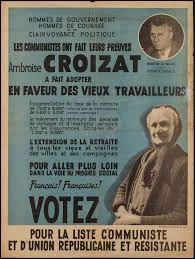

Dans ce nouveau gouvernement on a donc Maurice Thorez comme ministre d’État (et bientôt vice-président du Conseil), Ambroise Croizat comme ministre du Travail, Marcel Paul comme ministre de la Production industrielle, François Billoux comme ministre de l’Économie nationale, Charles Tillon comme ministre de l’Armement.

On reconnaît tout de suite un autre problème : tous ces ministères sont relatifs à la production.

Le Parti Communiste Français ne peut donc plus mener aucune lutte contre le capitalisme, puisqu’il devient une composante de l’appareil d’État chargé d’épauler la production, de fait capitaliste.

En 1945, le Parti Communiste Français a obtenu ce qu’il recherchait depuis l’arrivée de Maurice Thorez à sa tête : l’acceptation.

Mais il s’est transformé en simple support du capitalisme modernisé.

=>Retour au sommaire du dossier

sur Le Parti Communiste Français

au gouvernement avec la bataille du charbon