Concluons sur la question du rapport au paradis, avec un passage d’une importance centrale dans le livre des morts tibétain : « les obéissances ».

Elles consistent en plusieurs salutations d’introduction, qui reflètent la vision du monde propre à l’œuvre.

« Au Divin Corps de Vérité, à l’Incompréhensible, à la Lumière sans limites.

Au Divin Corps du Don Parfait qui est le Lotus, les Divinités de la Paix et les Divinités de la Colère.

À l’Incarnation du Lotus, Padma Sambhava qui est le protecteur de tous les êtres conscients.

Aux Gurus, aux Trois Corps, est due obéissance. »

Il y a une hiérarchie qui est impliquée dans l’ordre choisi, commençons par la quatrième salutation, la moins importante hiérarchiquement.

Les Gurus (ou Gourous), ce sont les maîtres spirituels. Les Trois Corps, c’est la Trikaya en sanskrit, le « triple corps » des bouddhas, composé du Bouddha matériel – historique, spirituel – intellectuel et enfin de ses enseignements ayant une portée mystique.

Pour faire simple, c’est ici la déification de la figure de Bouddha.

Celui-ci se voit démultiplié : il a initialement un corps physique, mais aussi un corps spirituel avec son apport personnel, et enfin un corps immatériel consistant en ses enseignements qui flottent pour ainsi dire dans l’air comme vérité « vraie ».

Avec l’expansion du bouddhisme et sa transformation en religion « pure », les caractéristiques ont pris des proportions démesurées, en particulier dans le bouddhisme professant une voie ouvertement mystique, comme au Tibet.

Le corps physique devient le corps d’incarnation, le corps immatériel le corps parfaitement doué, et au lieu des enseignements, on a une sorte de super-pouvoir, de super-transcendance consistant en le Bouddha et tous les autres qui l’ont rejoint en tant que Bouddhas.

Le Bouddha s’incarne ici de plusieurs manières, sur plusieurs plans, afin d’aider à s’arracher à la matière.

C’est un peu raccourci, mais c’est le principe : il y a la dimension matérielle, la dimension spirituelle (l’âme si on veut) et la super-zone libérée et divine, qui intervient parfois dans le but d’aider.

Tout le parcours du mort à la suite de son décès, dans le livre des morts tibétains, vise justement à accepter de se séparer de son corps, pour ensuite éviter d’avoir envie d’en retrouver un, en fusionnant justement avec la super-zone libérée et divine des Bouddhas.

La salutation dit ainsi qu’il faut accorder son obéissance à la vérité du Bouddha et à la super-zone libérée et divine des Bouddhas, et à elle seule (sans quoi on retombe en arrière).

Juste avant cette première salutation, on a :

« À l’Incarnation du Lotus, Padma Sambhava qui est le protecteur de tous les êtres conscients. »

Padma Sambhava, « celui qui est né d’un lotus », est le fondateur du bouddhisme dans sa variante tibétaine ; il a une dimension légendaire, il vient sans doute d’Inde et a vécu au 8e siècle, peut-être jusqu’au début du 9e siècle.

Il est connu également, voire surtout, comme le Guru Rinpoche, le Gourou Précieux ; c’est vers lui qu’on se tourne pour parvenir à aller dans le sens du Bouddha.

C’est une figure essentielle du dispositif bouddhiste tibétain.

Ce qu’il faut comprendre ici, c’est l’image du lotus, qu’incarne Padma Sambhava. Le lotus est une fleur qui pousse à partir de la vase.

De la boue sort quelque chose de beau et, pareillement, l’âme doit s’arracher à la matière.

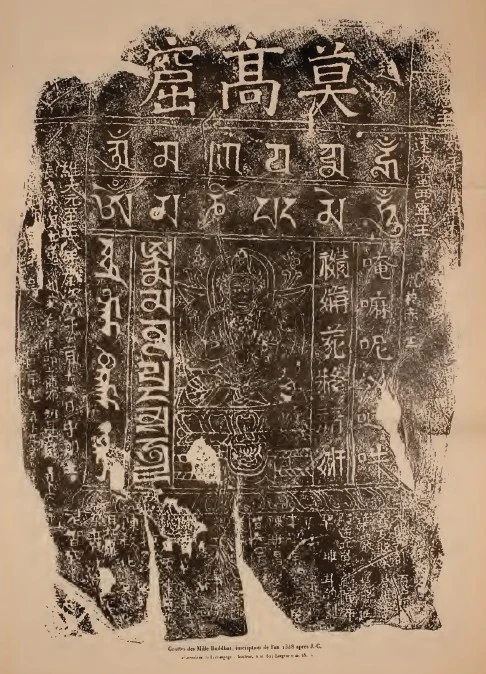

Le Bouddha est associé au lotus et depuis le 13e siècle au Tibet, le mahakaruṇa – mantra de la grande compassion – joue un rôle essentiel : c’est le fameux Om maṇi padmé hoûm.

Ce mantra est souvent traduit par « Salut au joyau dans le lotus ».

C’est en réalité plus compliqué que cela, même si l’esprit est là.

Le missionnaire jésuite Ippolito Desideri, le premier Européen à s’installer au Tibet et à apprendre le tibétain (dans sa forme standardisée mais également classique), au 18e siècle, donne la signification suivante :

« Om n’est pas un terme significatif ; ce n’est qu’un ornement de style, le mot d’ouverture usuel de tout charme [= formule magique].

Le second mot, Mani, signifie joyau tel qu’une perle, un diamant ou toute autre pierre précieuse.

Le troisième, Padme, est composé des deux mots Padma et E. Padma signifie une fleur, celle qui pousse dans l’eau, dans les étangs et les lacs (…) [= le lotus].

Le E est une particule d’adresse ou d’invocation comme chez nous la particule O.

Quant au dernier mot, Hum, comme le premier il n’a pas de signification propre. C’est un simple ornement terminant toute parole magique. »

On peut également considérer que Padmé est au locatif, pour indiquer le lieu : dans le lotus.

Mais le mot joyau devrait être alors au nominatif, comme sujet, et il ne l’est pas.

On peut associer joyau et lotus, en considérant que c’est un vocatif, on parle de quelqu’un.

La forme est alors féminine et ce serait d’une femme ou d’une entité féminine dont on parlerait.

On connaît le « om » de l’hindouisme et on a le même ici, grosso modo ; quant à « hum », il sert de valorisation du propos.

Tout cela est bien obscur, ce qui n’empêche pas le mantra de se retrouver partout dans le bouddhisme tibétain, avec d’autant plus d’interprétations mystiques.

Il est ensuite parlé du :

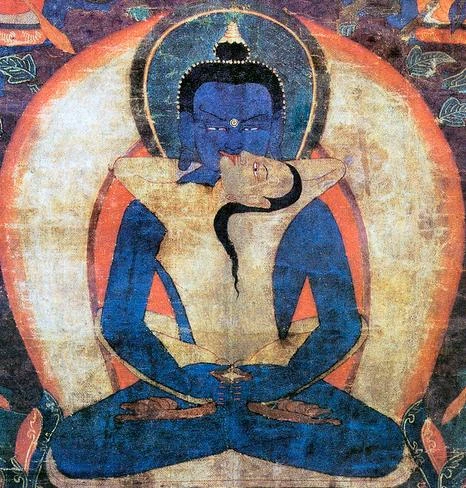

« Don Parfait qui est le Lotus, les Divinités de la Paix et les Divinités de la Colère. »

On monte ici d’un cran, puisqu’on passe au lotus lui-même, le Bouddha en tant que tel.

Et ce lotus, donc, est associé aux « Divinités de la Paix et les Divinités de la Colère ».

Ce sont les divinités paisibles et courroucées dont on a vu qu’elles servaient de guide et de d’opposants au défunt lors de son périple.

Maintenant, regardons bien une chose. Ces divinités existent-elles ? Le bouddhisme tibétain dit que non.

Elles apparaissent réellement, mais ce sont des projections.

Ces divinités définissent la nature des projections, projections pouvant prendre une infinité de formes.

Pour le bouddhisme tibétain, ces Divinités sont le fruit de notre mental, pas des entités réelles (naturellement la décadence religieuse cléricale et la superstition masqueront ce fait).

Cela rejoint l’idée posée ici : l’entre-deux d’après la mort concerne en fait l’entre-deux avant la mort.

On a compris que l’humanité primitive était traumatisée par la découverte du bien et du mal : l’être humain sortant de la conscience purement animale connaît la joie et la souffrance, et attribue leur existence à des forces extérieures.

Le Livre des mots tibétain dit que l’esprit du défunt est impacté après sa mort par tout ce dont il a été impacté en termes bénéfiques et maléfiques.

Sa vie lui revient à la figure, avec ses actes bons et mauvais.

Suivant le matérialisme dialectique, il faut renverser cette proposition idéaliste. C’est avant la mort que la personne est impactée par tout cela.

C’est que le matérialisme dialectique affirme que la réalité tend au Communisme, alors que le bouddhisme appelle, en fait, à une annulation de notre esprit, à l’écrasement des sentiments de joie et de souffrance, à un retour à la conscience animale.

C’est un appel au retour à l’Éden tel que dans le judaïsme, ou au Royaume de Dieu avec Jésus, ou encore au Paradis de l’Islam.

Ce n’est pas différent dans la religion de l’Égypte antique, qui vise à atteindre le paradis, comme tous les chamanismes-polythéismes.

D’où la première salutation, la plus importante, au :

« Divin Corps de Vérité, à l’Incompréhensible, à la Lumière sans limites »

Ce qui fait dire : la religion exprime le besoin historique du Communisme de l’humanité s’éloignant de la Nature, de sa situation tourmentée et apparemment désespérée, de sa nécessité d’y retourner, à tout prix, pour mettre un terme au traumatisme vécu intérieurement par les forces bénéfiques et maléfiques extérieures qui viennent « l’envahir ».

Mais la religion exprime ce besoin en s’appuyant sur une nostalgie : celle de la période où l’être humain, encore dans l’animalité, ne connaissait pas les agressions extérieures, les impacts de la réalité sur son cerveau en expansion (formant une réalité nouvelle et encore incomprise).

Les joies et les maladies étaient considérées comme des expressions venant de l’extérieur, provenant de forces bénéfiques ou maléfiques.

Ce n’était pas tant ses propres joies, ses propres souffrances, que la participation à quelque chose d’autre, existant sur un autre plan : celui du ciel ou de l’enfer.

Mourir, c’est ainsi alors être happé de manière définitive par une de ces forces.

Le paradis et l’enfer sont les expressions mystiques de ces appels d’air, de ces « aspirations » effectuées par le Bien ou par le Mal, soit vers le Ciel lumineux soit vers les profondeurs ténébreuses.

La religion prône dans cette situation l’effacement ; elle veut geler, cesser, bloquer… Là où le Communisme, lui, affirme la production.

La religion veut empêcher l’Histoire, trop traumatisante ; le Communisme veut la terminer.

=>Retour au dossier sur Les livres des morts

égyptien et tibétain et « l’entre-deux »